Jupiter (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Orbite et rotation

La distance moyenne entre Jupiter et le Soleil est de 778 000 000 km (environ 5,2 fois la distance moyenne entre la Terre et le Soleil) et la planète boucle une orbite en 11,86 ans. L'orbite de Jupiter est inclinée de 1,31° par rapport à celle de la Terre. Du fait d'une excentricité de 0,048, la distance entre Jupiter et le Soleil varie de 75 000 000 km entre le périhélie et l'aphélie.

L'inclinaison de l'axe de Jupiter est relativement faible : seulement 3,13°. En conséquence, la planète n'a pas de changements saisonniers significatifs.

La rotation de Jupiter est la plus rapide du système solaire : la planète effectue une rotation sur son axe en un peu moins de 10 heures ; Cette rotation produit une accélération centripète à l'équateur, y conduisant à une accélération nette de 23,12 m/s2 (la gravité de surface à l'équateur est de 24,79 m/s2). La planète a ainsi une forme oblongue, renflée à l'équateur et aplatie aux pôles, un effet facilement perceptible depuis la Terre à l'aide d'un télescope amateur. Le diamètre équatorial est 9 275 km plus long que le diamètre polaire.

Jupiter n'étant pas un corps solide, sa haute atmosphère subit un processus de rotation différentielle. La rotation de la haute atmosphère jovienne est environ 5 minutes plus longue aux pôles qu'à l'équateur. En conséquence, trois systèmes sont utilisés comme référentiel, particulièrement pour tracer les mouvements de caractéristiques atmosphériques. Le premier système concerne les latitudes entre 10° N et 10° S, le plus court, avec une période de 9 h 50 min 30,0 s. Le deuxième système s'applique aux latitudes au nord et au sud de cette bande, d'une période de 9 h 55 min 40,6 s. Le troisième système fut initialement défini par les radio-astronomes et correspond à la rotation de la magnétosphère de la planète : sa période est la période « officielle », 9 h 55 min 30 s.

Historique

Observations pré-télescopiques

Jupiter est visible à l'œil nu la nuit et est connue depuis l'Antiquité. Pour les Babyloniens, elle représentait le dieu Marduk ; ils utilisèrent les douze années de l'orbite jovienne le long de l'écliptique pour définir le zodiaque. Les Romains nommèrent la planète d'après le dieu Jupiter, dérivé du « dieu-père » *dyeu ph2ter de la religion proto-indo-européenne. Le symbole astronomique de Jupiter est une représentation stylisée d'un éclair du dieu. Les Grecs l'appelèrent Φαέθων, Phaethon, « ardent ».

Dans les cultures chinoise, coréenne, japonaise et vietnamienne, Jupiter est appelée 木星 « l'étoile de bois », dénomination basée sur les cinq éléments. Dans l'astrologie védique, les astrologues hindous font référence à Jupiter en tant que Brihaspati, ou « Gurû », c'est-à-dire « le pesant ».

Le nom « jeudi » est étymologiquement le « jour de Jupiter ». En hindi, jeudi se dit गुरुवार (guruvār) et possède le même sens. En anglais, Thursday fait référence au jour de Thor, lequel est associé à la planète Jupiter dans la mythologie nordique. En japonais, ceci se retrouve également : le jeudi se dit mokuyōbi (木曜日?) en référence à l'étoile Jupiter, mokusei (木星?). La même similitude entre les langues occidentales et le japonais se retrouve entre toutes les planètes et les jours de la semaine. En effet, l'attribution des noms de jours de la semaine étant un ajout relativement récent à la langue japonaise, elle fût alors calquée sur les civilisations européennes.

Observations télescopiques terrestres

En janvier 1610, Galilée découvre les quatre satellites qui portent son nom en braquant sa lunette vers la planète. Cette observation des premiers corps tournant autour d'un autre corps que la Terre sera pour lui une indication de la validité de la théorie héliocentrique. Son support à cette théorie lui a valu les persécutions de l'Inquisition.

Pendant les années 1660, Cassini utilise un télescope pour découvrir des taches et des bandes de couleur sur Jupiter et observer que la planète semblait oblongue. Il fut également capable d'estimer la période de rotation de la planète. En 1690, il remarque que l'atmosphère subit une rotation différentielle.

La grande tache rouge a peut-être été observée en 1664 par Robert Hooke et en 1665 par Jean-Dominique Cassini, mais ceci est contesté. Heinrich Schwabe en produit le premier dessin détaillé connu en 1831. La trace de la tache est perdue à de nombreuses reprises entre 1665 et 1708 avant de redevenir flagrante en 1878. En 1883 et au début du XXe siècle, il est estimé qu'elle s'estompait à nouveau.

Giovanni Borelli et Cassini ont réalisé des éphémérides des lunes galiléennes. La régularité de la rotation des quatre satellites galiléens sera utilisée fréquemment dans les siècles suivants, leurs éclipses par la planète elle-même permettant de déterminer l'heure à laquelle était effectuée l'observation. Cette technique sera utilisée un temps pour déterminer la longitude en mer. Dès les années 1670, on constate que ces évènements se produisaient avec 17 minutes de retard lorsque Jupiter se trouvait à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. Ole Christensen Rømer en déduit que l'observation n'était pas instantanée et effectua en 1676 une première estimation de la vitesse de la lumière.

En 1892, Edward Barnard découvre Amalthée, le cinquième satellite de Jupiter, à l'aide du télescope de l'observatoire Lick en Californie. La découverte de cet objet assez petit le rendit célèbre rapidement. Amalthée est le dernier satellite de Jupiter à avoir été découvert par l'observation terrestre : les huit suivants le furent à l'aide de la mission Voyager 1 en 1979.

En 1932, Rupert Wildt identifie des bandes d'absorption d'ammoniaque et de méthane dans le spectre de Jupiter.

Trois phénomènes anticycloniques, de forme ovale, furent observés en 1938. Pendant plusieurs décennies, ils restèrent distincts. Deux des ovales fusionnèrent en 1998 et absorbèrent le troisième en 2000. C'est le Oval BA.

En 1955, Bernard Burke et Kenneth Franklin détectent des accès de signaux radios en provenance de Jupiter à 22,2 MHz. La période de ces signaux correspondait à celle de la rotation de la planète et cette information permit d'affiner cette dernière. Les pics d'émission ont des durées qui peuvent être de quelques secondes ou de moins d'un centième de seconde.

Entre le 16 juillet et le 22 juillet 1994, l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter permet de recueillir de nombreuses nouvelles données sur la composition atmosphérique de la planète. Plus de 20 fragments de la comète sont entrés en collision avec l'hémisphère sud de Jupiter, fournissant la première observation directe d'une collision entre deux objets du système solaire. L'évènement, qui constitue une première dans l'histoire de l'astronomie, a été suivi par des astronomes du monde entier.

Le 21 juillet 2009, les astronomes ont observé un nouvel impact sur le pôle sud, de la taille de l'océan Pacifique. Si l'impact n'a pu être suivi en direct, c'est l'astronome amateur australien Anthony Wesley qui, le premier, signala ces observations. La NASA émet l'hypothèse que la cause soit attribuée à une comète. En effet, les observations ont relevées la présence d'une tache avec une remontée de particules brillantes dans l’atmosphère supérieure, accompagnée d’un échauffement de la troposphère et d’émissions de molécules d’ammoniac. Autant d'indices corroborant un impact et non un phénomène météorologique interne à la planète.

Sondes spatiales

Survols

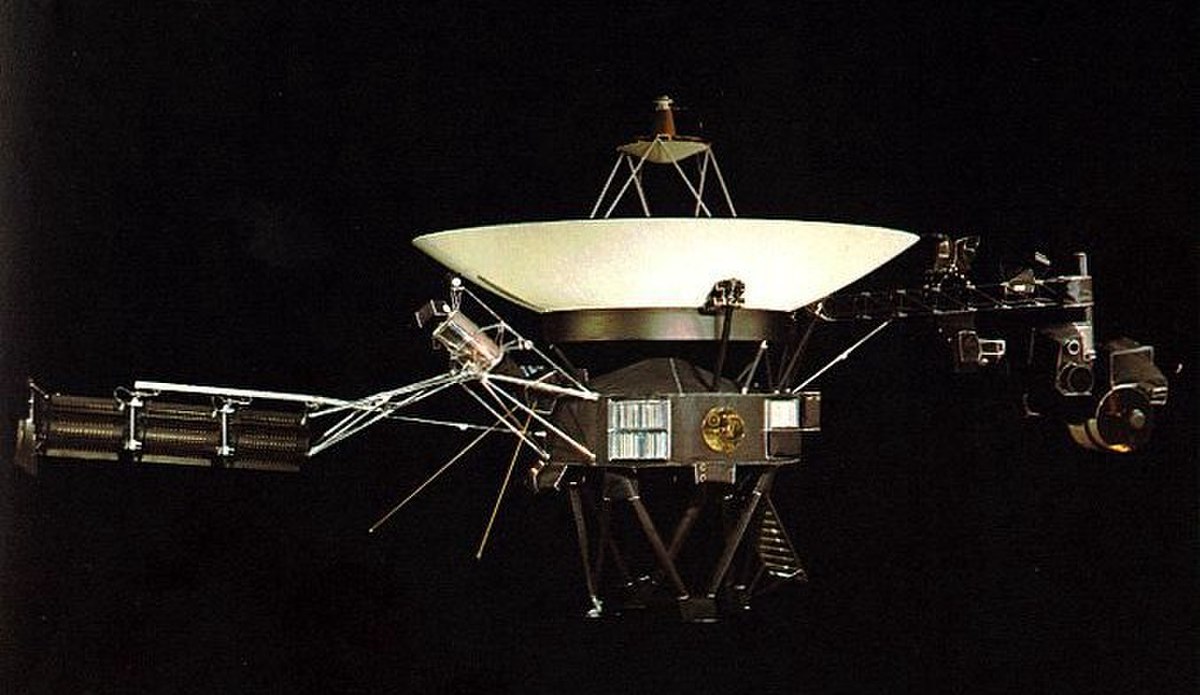

À partir de 1973, plusieurs sondes spatiales ont effectué des manœuvres de survol qui les ont placées à portée d'observation de Jupiter. Les missions Pioneer 10 et Pioneer 11 obtinrent les premières images rapprochées de l'atmosphère de Jupiter et de plusieurs de ses lunes. Elles décrivirent que les champs électromagnétiques dans l'entourage de la planète étaient plus importants qu'attendus, mais les deux sondes y survécurent sans dommage. Les trajectoires des engins permirent d'affiner les estimations de masse du système jovien. Les occultations de leurs signaux radios par la planète géante conduisirent à de meilleures mesures du diamètre et de l'aplatissement polaire.

Six ans plus tard, les missions Voyager améliorèrent les connaissances des lunes galiléennes et découvrirent les anneaux de Jupiter. Elles prirent les premières images détaillées de l'atmosphère et confirmèrent que la grande tache rouge était d'origine anticyclonique (une comparaison d'images indiqua que sa couleur avait changé depuis les missions Pioneer). Un tore d'atomes ionisés fut découvert le long de l'orbite de Io et des volcans furent observés à sa surface. Alors que les engins passèrent derrière la planète, ils observèrent des flashs lumineux dans l'atmosphère.

La mission suivante, la sonde spatiale Ulysses, effectua une manœuvre de survol en 1992 afin d'atteindre une orbite polaire autour du Soleil et effectua alors des études de la magnétosphère de Jupiter. Aucune photographie ne fut prise, la sonde ne possédant aucune caméra. Un second survol nettement plus lointain se produisit en 2004.

En décembre 2000, la sonde Cassini, en route pour Saturne, survola Jupiter et prit des images en haute résolution de la planète. Le 19 décembre 2000, elle prit une image de faible résolution d'Himalia, alors trop lointaine pour observer des détails de la surface.

La sonde New Horizons, en route pour Pluton, survola Jupiter pour une manœuvre d'assistance gravitationnelle. L'approche minimale s'effectua le 28 février 2007. Le système jovien fut imagé à partir du 4 septembre 2006 ; les instruments de la sonde affinèrent les éléments orbitaux des lunes internes de Jupiter, particulièrement Amalthée. Les caméras de New Horizons photographièrent des dégagements de plasma par les volcans de Io et plus généralement des détails des lunes galiléennes.

| Sonde | Date | Distance (km) |

|---|---|---|

| Pioneer 10 | 3 décembre 1973 | 130 000 |

| Pioneer 11 | 4 décembre 1974 | 34 000 |

| Voyager 1 | 5 mars 1979 | 349 000 |

| Voyager 2 | 9 juillet 1979 | 570 000 |

| Ulysses | Février 1992 | 409 000 |

| Février 2004 | 240 000 000 | |

| Cassini | 30 décembre 2000 | 10 000 000 |

| New Horizons | 28 février 2007 | 2 304 535 |

Galileo

Jusqu'en mai 2007, la sonde Galileo est le seul engin à avoir orbité Jupiter. Galileo entra en orbite autour de la planète le 7 décembre 1995, pour une mission d'exploration de près de 8 années. Elle survola à de nombreuses reprises les satellites galiléens et Amalthée, apportant des preuves à l'hypothèse d'océans liquides sous la surface d'Europe et confirmant le volcanisme d'Io. La sonde fut également témoin de l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994 lors de son approche de Jupiter. Cependant, bien que les informations récupérées par Galileo furent nombreuses, l'échec du déploiement de son antenne radio à grand gain limita les capacités initialement prévues.

Galileo lâcha une petite sonde à l'intérieur de l'atmosphère jovienne pour en étudier la composition en juillet 1995. Cette sonde pénétra l'atmosphère le 7 décembre 1995. Elle fut freinée par un parachute sur 150 km d'atmosphère, collectant des données pendant 57,6 minutes avant d'être écrasée par la pression (22 fois la pression habituelle sur Terre, à une température de 153 °C). Elle a fondu peu après, et s'est probablement vaporisée ensuite. Un destin que Galileo expérimenta de façon plus rapide le 21 septembre 2003, lorsqu'elle fut délibérément projetée dans l'atmosphère jovienne à plus de 50 km/s, afin d'éviter toute possibilité d'écrasement ultérieur sur Europe.

Missions futures

La NASA étudie Juno, une mission d'étude détaillée de Jupiter selon une orbite polaire, qui pourrait être lancée d'ici 2011.

À cause de la possibilité d'un océan liquide sur Europe, les lunes glacées de Jupiter ont éveillé un grand intérêt. Une mission fut proposée par la NASA pour les étudier tout spécialement. Le JIMO (Jupiter Icy Moons Orbiter) devait être lancé en 2015, mais la mission fut estimée trop ambitieuse et son financement fut annulé.