Jupiter (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Satellites naturels

Généralités

En juin 2010, on connaissait 62 satellites naturels de Jupiter. Quatre sont de grands satellites, connus depuis plusieurs siècles et regroupés sous la dénomination de « lunes galiléennes » : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Les 58 autres satellites sont nettement plus petits et tous irréguliers ; 12 possèdent une taille encore significative (plus de 10 km de diamètre), 25 entre 3 et 10 km de diamètre et 22 autres entre 1 et 2 km de diamètre.

Les 16 satellites principaux ont été nommés d'après les conquêtes amoureuses de Zeus, l'équivalent grec du dieu romain Jupiter.

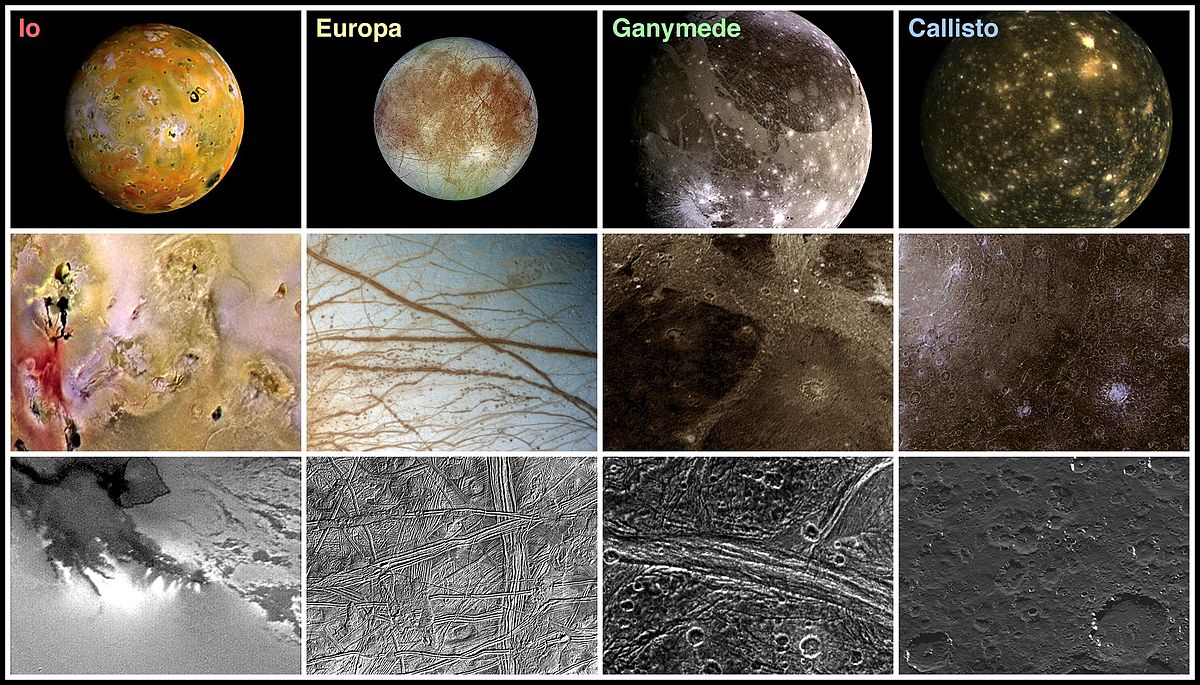

Lunes galiléennes

En 1610, Galilée découvrit les quatre plus importants satellites de Jupiter, les lunes galiléennes. C'était la première observation de lunes autres que celle de la Terre. Ganymède, avec ses 5 262 km de diamètre, est le plus gros satellite du système solaire. Callisto, 4 821 km de diamètre, est à peu de choses près aussi grand que Mercure. Io et Europe ont une taille similaire à celle de la Lune. Par comparaison, la 5e plus grande lune de Jupiter est Amalthée, un satellite irrégulier dont la plus grande dimension n'atteint que 262 km. Trois de ces quatre satellites galiléens sont très rapprochés de Jupiter : Io, Europe et Ganymède.

Les orbites d'Io, Europe et Ganymède sont en résonance orbitale. Quand Ganymède tourne une fois autour de Jupiter, Europe tourne exactement deux fois et Io quatre fois. En conséquence, les orbites de ces lunes sont déformées elliptiquement, chacune d'elle recevant en chaque point de son orbite un petit plus gravitationnel de la part des deux autres.

En revanche, les forces de marées de Jupiter tendent à rendre leurs orbites circulaires. Ces deux forces déforment chacune de ces trois lunes quand elles s'approchent de la planète, provoquant un réchauffement de leur noyau. En particulier, Io présente une activité volcanique intense et Europe un remodelage constant de sa surface.

Classification

Depuis au moins mi-2007, on pense que les satellites de Jupiter peuvent être regroupés en plusieurs groupes principaux, sur la base de leurs éléments orbitaux, mais certains groupes sont plus frappants que d'autres.

Une subdivision de base consiste à regrouper les huit satellites intérieurs, de tailles très diverses mais possédant des orbites circulaires très faiblement inclinées par rapport à l'équateur de Jupiter et dont on pense qu'ils se sont formés en même temps que la géante gazeuse. On peut subdiviser ce groupe en deux sous-groupes :

- Le groupe interne n'a été découvert que par la mission Voyager, à l'exception d'Amalthée. Tous ces satellites ont un diamètre de moins de 200 km et orbitent à moins de 200 000 km du centre de Jupiter, sur des orbites à peine inclinées, moins d'un demi-degré. Il s'agit du groupe d'Amalthée, lequel se compose de Métis, Adrastée, Amalthée et Thébé.

- Les quatre satellites galiléens ont été découverts par Galilée en 1610. Ils sont parmi les plus grosses lunes du système solaire. Ils orbitent entre 400 000 km et 2 000 000 km : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

Les autres lunes forment un ensemble d'objets irréguliers placés sur des orbites elliptiques et inclinées, probablement des astéroïdes ou des fragments d'astéroïdes capturés. Il est possible de distinguer quatre groupes, sur la base d'éléments orbitaux similaires, dont on pense que les éléments partagent une origine commune, peut-être un objet plus grand qui s'est fragmenté :

- La petite lune Thémisto forme un groupe à elle seule.

- Le groupe d'Himalia, découvert au XXe siècle avant les sondes Voyager, comprend cinq lunes de 170 km de diamètre ou moins, orbitant entre 11 000 000 et 13 000 000 km sur des orbites inclinées de 26° à 29° : Léda, Himalia, Lysithéa, Élara et S/2000 J 11.

- La petite lune Carpo forme un autre groupe isolé, aux caractéristiques intermédiaires entre le groupe d'Himalia et celui de Pasiphaé.

- Trois groupes externes, sur des orbites rétrogrades. Les plus gros satellites sont Ananké, Carmé, Pasiphaé et Sinopé, mais beaucoup de lunes minuscules ont été découvertes récemment dans cette zone. En mai 2007, on en connaissait 48 représentants :

- Le groupe d'Ananké, aux limites indistinctes, orbitant vers 21 276 000 km suivant une inclinaison de 149°.

- Le groupe de Carmé, un groupe assez distinct situé vers 23 404 000 km avec une inclinaison de 165°.

- Le groupe de Pasiphaé, un groupe dispersé et assez lâche regroupant toutes les autres lunes. Il présente des satellites de 60 km de diamètre ou moins, orbitant entre 17 000 000 km et 30 000 000 km sur des orbites rétrogrades inclinées de 145° à 165°.