Jupiter (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques physiques

Composition

La haute atmosphère de Jupiter est composée à 93 % d'hydrogène et 7 % d'hélium en nombre d'atomes, ou à 86 % de dihydrogène et 13 % d'hélium en nombre de molécules. En masse, l'atmosphère est approximativement constituée de 75 % d'hydrogène et de 24 % d'hélium ; le 1 % restant étant apporté par divers autres éléments et composés chimiques (traces de méthane, de vapeur d'eau, d'ammoniac, très petites quantités de carbone, d'éthane, de sulfure d'hydrogène, de néon, d'oxygène, d'hydrure de phosphore et de soufre). La couche la plus externe de la haute atmosphère contient des cristaux d'ammoniac.

Par mesures infrarouges et ultraviolettes, des traces de benzène et d'autres hydrocarbures ont également été détectées. L'intérieur de Jupiter contient des matériaux plus denses et la distribution par masse est de 71 % d'hydrogène, 24 % d'hélium et 5 % d'autres éléments.

Les proportions d'hydrogène et d'hélium dans la haute atmosphère sont proches de la composition théorique de la nébuleuse planétaire qui aurait donné naissance au système solaire. Néanmoins, le néon n'y est détecté qu'à hauteur de vingt parties par million en termes de masse, un dixième de ce qu'on trouve dans le Soleil. L'hélium y est également en défaut, mais à un degré moindre. Cette absence pourrait résulter de la précipitation de ces éléments vers l'intérieur de la planète. Les gaz inertes lourds sont 2 à 3 fois plus abondants dans l'atmosphère de Jupiter que dans le Soleil.

Par spectroscopie, on pense que Saturne possède une composition similaire, mais qu'Uranus et Neptune sont constituées de beaucoup moins d'hydrogène et d'hélium. Cependant, aucune sonde n'ayant pénétré l'atmosphère de ces géantes gazeuses, les données d'abondance des éléments plus lourds ne sont pas connues.

Masse et dimensions

Jupiter est 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies, tellement massive que son barycentre avec le Soleil est situé à l'extérieur de ce dernier, à environ 1,068 rayon solaire du centre du Soleil. Par ailleurs, son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre (environ 143 000 km) et on pourrait placer environ 1 321 corps de la taille de cette dernière dans le volume occupé par la géante gazeuse. En revanche, la densité de Jupiter n'est que le quart de celle de la Terre (0,240 fois, précisément) : elle n'est donc que 318 fois plus massive que la Terre.

Cette masse a eu une grande influence gravitationnelle sur la formation du système solaire : la plupart des planètes et des comètes de courte période sont situées près de Jupiter et les lacunes de Kirkwood de la ceinture d'astéroïdes lui sont dues en grande partie.

Si Jupiter était plus massive, on pense que son diamètre serait plus petit. L'intérieur de la planète serait plus comprimé par une plus grande force gravitationnelle, décroissant sa taille. Par conséquent, Jupiter posséderait le diamètre maximal d'une planète de sa composition et de son histoire. La planète a parfois été décrite comme une « étoile ratée », mais il faudrait qu'elle possède 13 fois sa masse actuelle pour démarrer la fusion du deutérium et être cataloguée comme une naine brune et 75 fois pour devenir une étoile. La plus petite naine rouge connue ne possède un diamètre que de 30% plus grand que celui de Jupiter.

Des exoplanètes beaucoup plus massives que Jupiter ont été découvertes. Ces planètes pourraient être des géantes gazeuses semblables à Jupiter, mais pourraient appartenir à une autre classe de planètes, celle des Jupiter chauds, parce qu'elles sont très proches de leur étoile primaire.

Jupiter rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. La quantité de chaleur produite à l'intérieur de la planète est presque égale à celle reçue du Soleil. Le rayonnement additionnel est généré par le mécanisme de Kelvin-Helmholtz, par contraction adiabatique. Ce processus conduit la planète à rétrécir de 2 cm chaque année. Lorsque Jupiter s'est formée, elle était nettement plus chaude et son diamètre était double.

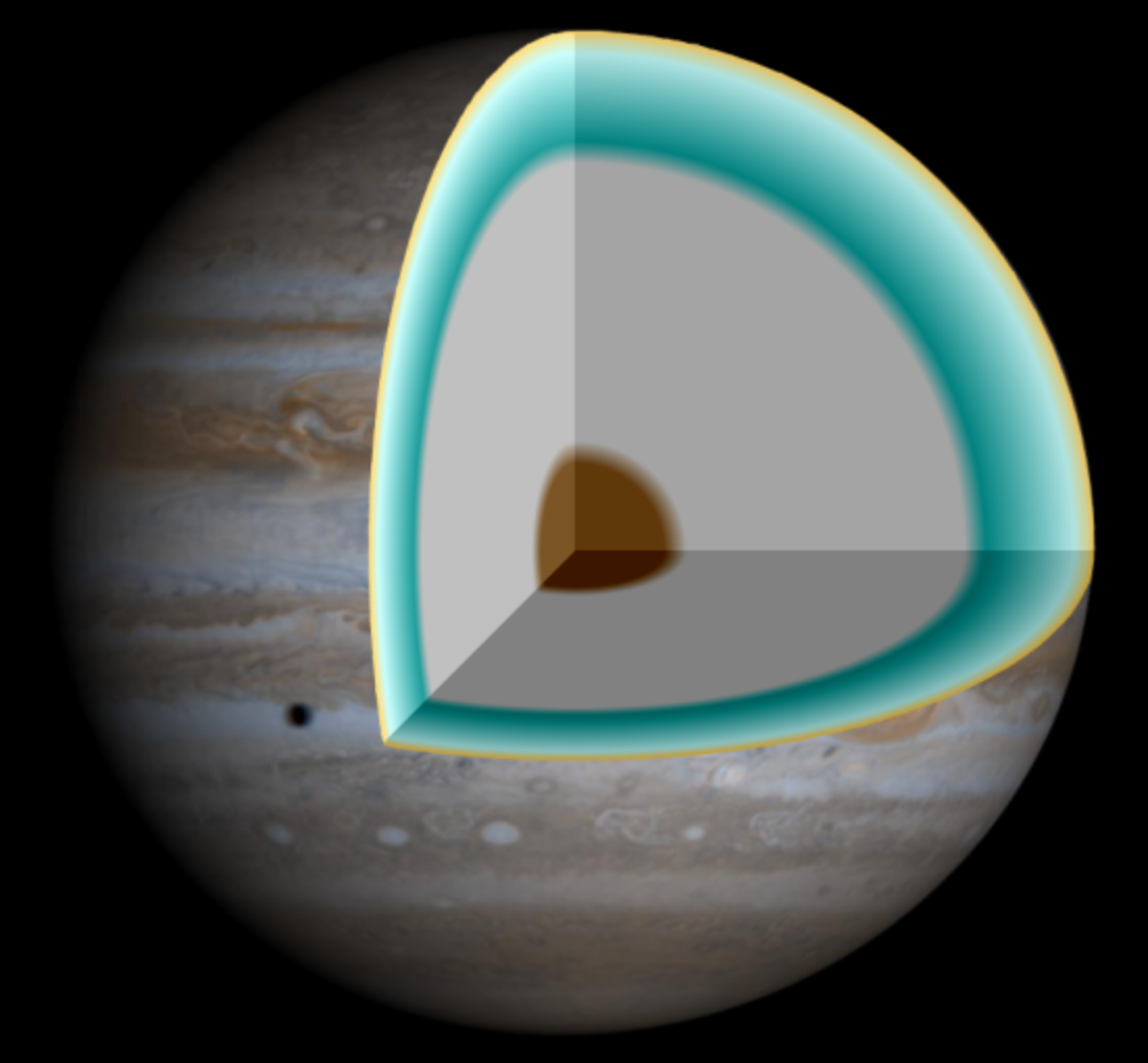

Structure interne

Dans l'état actuel des choses, les connaissances sur la composition planétaire de Jupiter sont relativement spéculatives et ne reposent que sur des mesures indirectes. Selon l'un des modèles proposés, Jupiter ne posséderait aucune surface solide, la densité augmentant progressivement vers le centre de la planète. Alternativement, Jupiter pourrait être composée d'un noyau rocheux (silicates et fer) comparativement petit (mais néanmoins de taille comparable à la Terre et de 10 à 15 fois la masse de celle-ci), entouré d'hydrogène en phase métallique qui occupe 78% du rayon de la planète. Cet état serait liquide, un peu à la manière du mercure. Il est dénommé ainsi car la pression est telle que les atomes d'hydrogène s'ionisent, formant un matériau conducteur. Cet hydrogène métallique est lui-même entouré d'hydrogène liquide, à son tour entouré d'hydrogène gazeux.

Des expériences ayant montré que l'hydrogène ne change pas de phase brusquement (il se trouve bien au-delà du point critique), il n'y aurait pas de délimitation claire entre ces différentes phases, ni même de surface à proprement parler. Quelques centaines de kilomètres en dessous de la plus haute atmosphère, la pression provoquerait une condensation progressive de l'hydrogène sous forme d'un brouillard de plus en plus dense qui formerait finalement une mer d'hydrogène liquide. Entre 20 000 et 40 000 km de profondeur, l'hydrogène liquide céderait la place à l'hydrogène métallique de façon similaire. Des gouttelettes de démixtion, plus riches en hélium et néon se précipiteraient vers le bas à travers ces couches, appauvrissant ainsi la haute atmosphère en ces éléments.

Les énormes pressions générées par Jupiter provoquèrent les températures élevées à l'intérieur de la planète, par un mécanisme de compression gravitationnelle (mécanisme de Kelvin-Helmholtz) ; qui se poursuit encore de nos jours, par une contraction résiduelle de la planète. Des résultats de 1997 du Lawrence Livermore National Laboratory indiquent qu'à l'intérieur de Jupiter, la transition de phase à l'hydrogène métallique se fait à une pression de 140 GPa et une température de 3 000 K. La température à la frontière du noyau serait de l'ordre de 36 000 K et la pression à l'intérieur d'environ 3000 à 4500 GPa.

Si Jupiter avait été 75 fois plus massive, la température au centre du noyau aurait été suffisante pour qu'il y ait la fusion de l'hydrogène, et Jupiter serait devenue une étoile ; d'ailleurs, la plus petite naine rouge connue est seulement 30% plus volumineuse que Jupiter.

La faible inclinaison de l'axe de Jupiter fait que ses pôles reçoivent bien moins d'énergie du Soleil que sa région équatoriale. Ceci causerait d'énormes mouvements de convection à l'intérieur des couches liquides et serait ainsi responsable des forts mouvements des nuages dans son atmosphère.

Atmosphère

On pense également que l'atmosphère de Jupiter comporte trois couches de nuages distinctes :

- La plus externe, probablement vers 100 km de profondeur, serait formée de nuages de glace d'ammoniac.

- La suivante, vers 120 km de profondeur, de nuages d'hydrogénosulfure d'ammonium (NH4HS).

- La dernière, vers 150 km de profondeur, de nuages d'eau et de glace.

Ces chiffres proviennent des données sur la condensation de ces composés en fonction de la température, mais l'évolution de la température à l'intérieur de l'atmosphère de Jupiter n'est pas connue avec précision. La combinaison des nuages d'eau et de la chaleur provenant de l'intérieur de la planète est propice à la formation d'orages électriques. La foudre engendrée est jusqu'à 1000 fois plus puissante que celles observées sur la Terre.

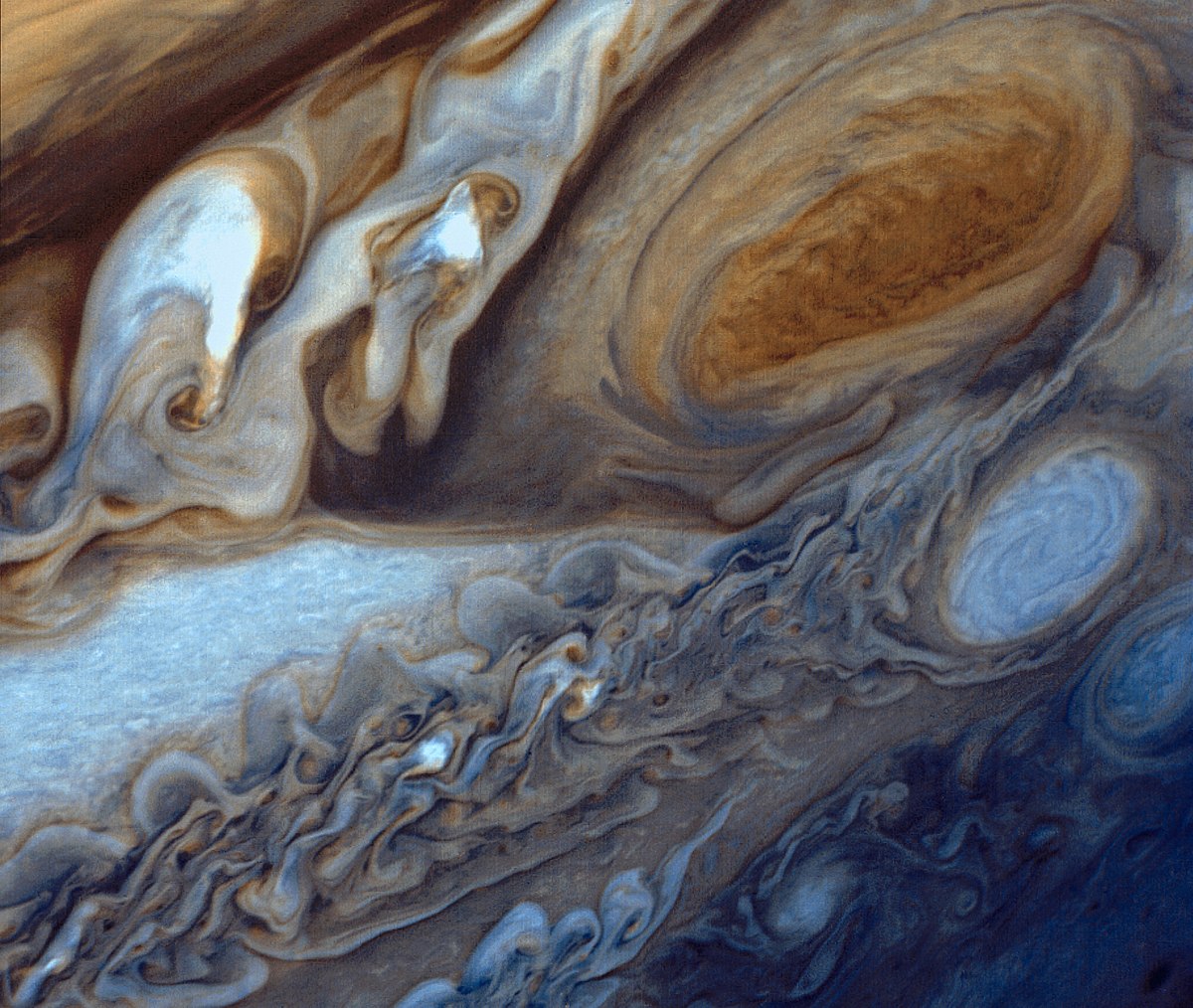

L'atmosphère externe de Jupiter subit une rotation différentielle, remarquée pour la première fois par Jean-Dominique Cassini en 1690, qui a aussi estimé sa période de rotation. La rotation de l'atmosphère polaire de Jupiter est d'environ 5 minutes plus longue que celle de l'atmosphère à la ligne équatoriale. De plus, des bancs de nuages circulent le long de certaines latitudes en direction opposée des vents dominants. Des vents d'une vitesse de 360 km/h y sont communs. Ce système éolien serait causé par la chaleur interne de la planète. Les interactions entre ces systèmes circulatoires créent des orages et des turbulences locales, telles la grande Tache Rouge, un large ovale de près de 12 000 km sur 25 000 km d'une grande stabilité, puisque déjà observé avec certitude depuis au moins 1831 et possiblement depuis 1665. D'autres taches plus petites ont été observées depuis le XXe siècle.

La couche la plus externe de l'atmosphère de Jupiter contient des cristaux de glace d'ammoniac. Les couleurs observées dans les nuages proviendraient des éléments présents en quantité infime dans l'atmosphère, sans que les détails soient là non plus connus. Les zones de nuages varient d'année en année en termes de largeur, couleur et intensité, mais sont toutefois assez stables pour que les astronomes leur assignent des noms.

Grande tache rouge et autres taches

La grande tache rouge est une tempête anticyclonique persistante située à 22° au sud de l'équateur de Jupiter. Son existence est connue depuis au moins 1831 et peut-être depuis 1665. Des modèles mathématiques suggèrent que la tempête est stable et est une caractéristique permanente de la planète. Elle est suffisamment grande pour être visible au travers de télescopes depuis la Terre.

La grande tache rouge présente une forme ovale, de 24 à 40 000 km de long sur 12 à 14 000 km de large, suffisamment grande pour contenir deux ou trois planètes de la taille de la Terre. L'altitude maximale de la tempête est située à environ 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. Elle tourne sur elle-même dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, avec une période d'environ 6 jours ; les vents soufflent à plus de 400 km/h sur ses bords.

Des tempêtes de ce genre ne sont pas inhabituelles dans l'atmosphère des géantes gazeuses. Jupiter possède également des ovales blancs et bruns de plus petite taille. Les ovales blancs sont plutôt constitués de nuages relativement froids à l'intérieur de la haute atmosphère. Les ovales bruns sont plus chauds et situés à l'intérieur de la couche nuageuse habituelle. De telles tempêtes peuvent exister pendant des heures ou des siècles.

La grande tache rouge est entourée d'un ensemble complexe d'ondes de turbulence qui peuvent donner naissance à un ou plusieurs petits anticyclones satellites. Située à la même distance de l'équateur, elle possède une période de rotation propre, légèrement différente du reste de l'atmosphère avoisinante, parfois plus lente, d'autres fois plus rapide : depuis l'époque où elle est connue, elle a fait plusieurs fois le tour de Jupiter par rapport à son environnement proche.

En l'an 2000, une autre tache s'est formée dans l'hémisphère sud, similaire en apparence à la grande tache rouge, mais plus petite. Elle a été créée par la fusion de plusieurs tempêtes ovales blanches plus petites (observées pour la première fois en 1938). La tache résultante, nommée Oval BA et surnommée Red Spot Junior (petite tache rouge en anglais, par rapport à la grande appelée Great Red Spot), a depuis accru son intensité et est passée du blanc au rouge.

Anneaux planétaires

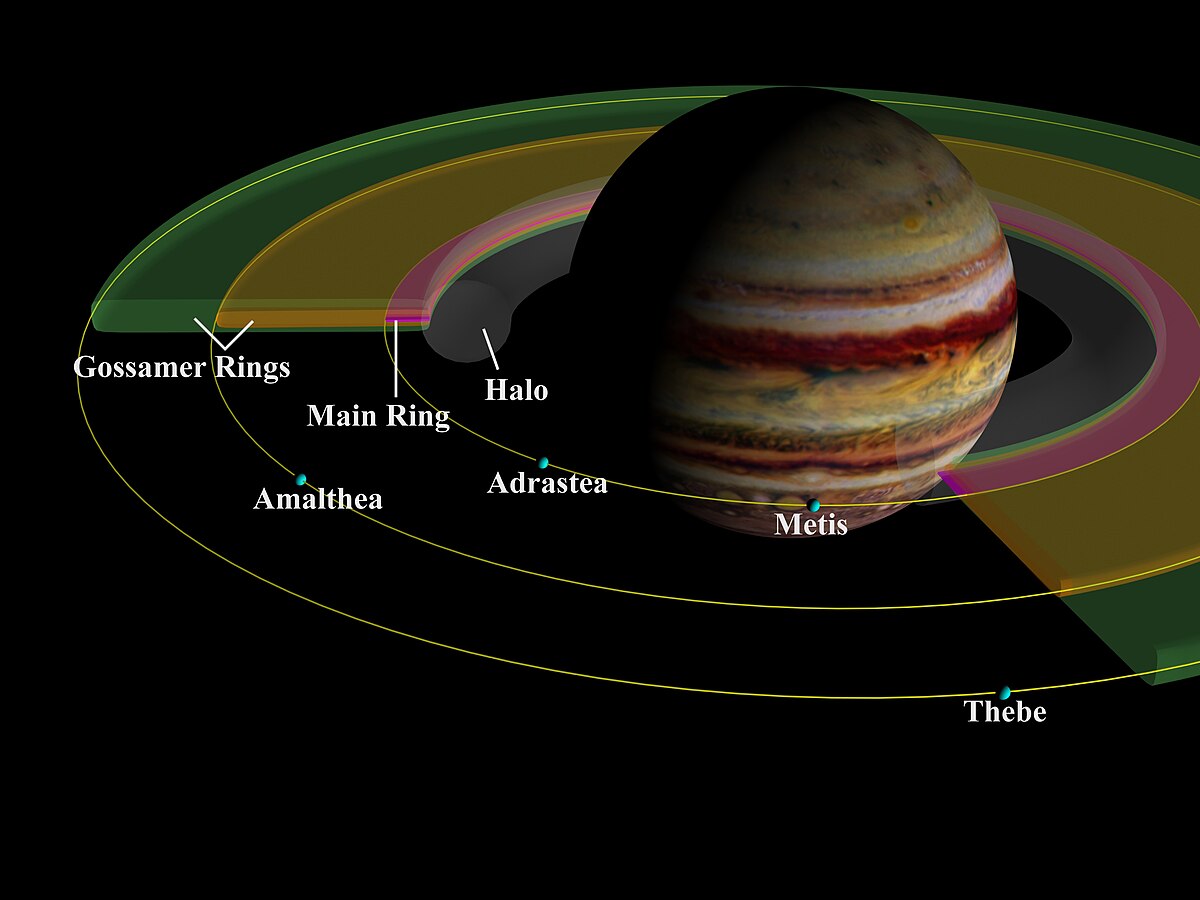

Jupiter possède plusieurs anneaux planétaires, très fins, composés de particules de poussières continuellement arrachées aux quatre lunes les plus proches de la planète lors de micro-impacts météoriques du fait de l'intense champ gravitationnel de la planète. Ces anneaux sont en fait tellement fins et sombres qu'ils ne furent découverts que lorsque la sonde Voyager 1 s'approcha de la planète en 1979. Du plus près au plus lointain du centre de la planète, les anneaux sont regroupés en trois grandes sections :

- Halo : entre 92 000 km et 122 500 km du centre de la planète. Le halo est un anneau en forme de tore, élargi par le champ magnétique de Jupiter.

- Anneau principal : entre 122 500 km et 128 940 km du centre de Jupiter et épais de seulement 30 km. Il est probablement composé de poussières provenant des satellites Adrastée et Métis.

- Anneau gossamer : entre 128 940 km et 280 000 km du centre. Avant 181 350 km, il est constitué de poussières provenant d'Amalthée. Après, elles proviennent de Thébé. Cet anneau est très peu dense (gossamer signifie « gaze » en anglais), nettement plus épais que le précédent (plusieurs milliers de kilomètres) et s'évanouit progressivement dans le milieu interplanétaire.

Ces anneaux sont constitués de poussières et non de glace comme c'est le cas des anneaux de Saturne. Ils sont également extrêmement sombres, avec un albédo de l'ordre de 0,05.

Il existe également un anneau externe extrêmement ténu et distant qui tourne autour de Jupiter en sens rétrograde. Son origine est incertaine mais pourrait provenir de poussière interplanétaire capturée.

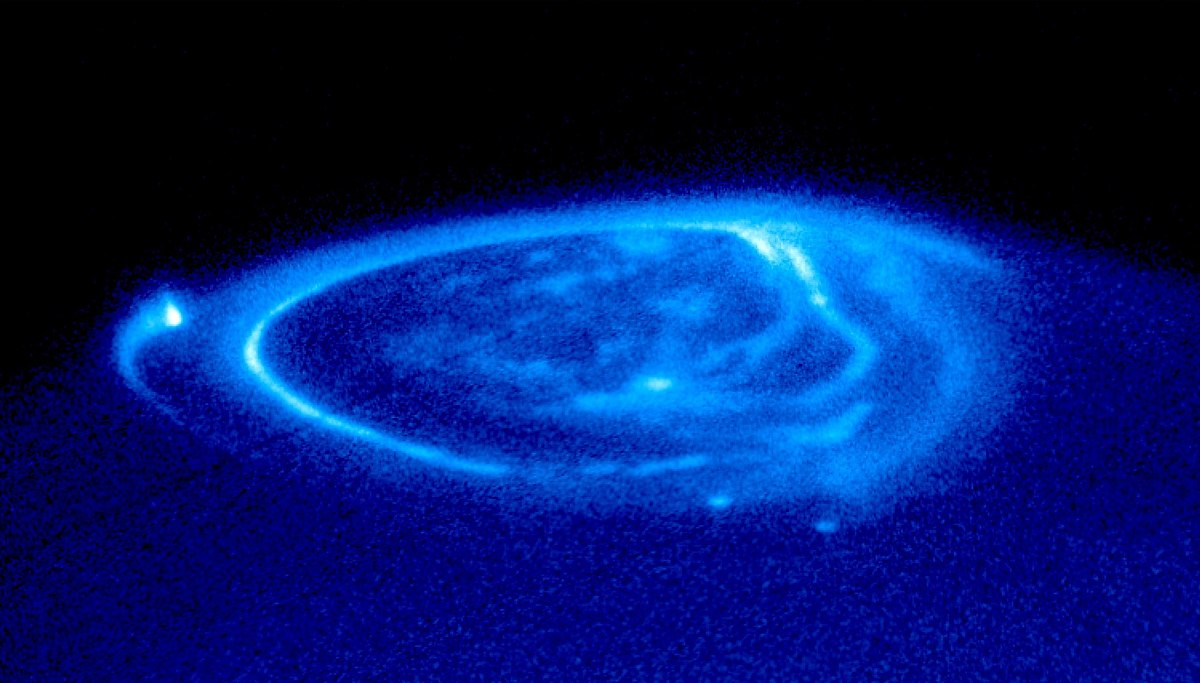

Magnétosphère

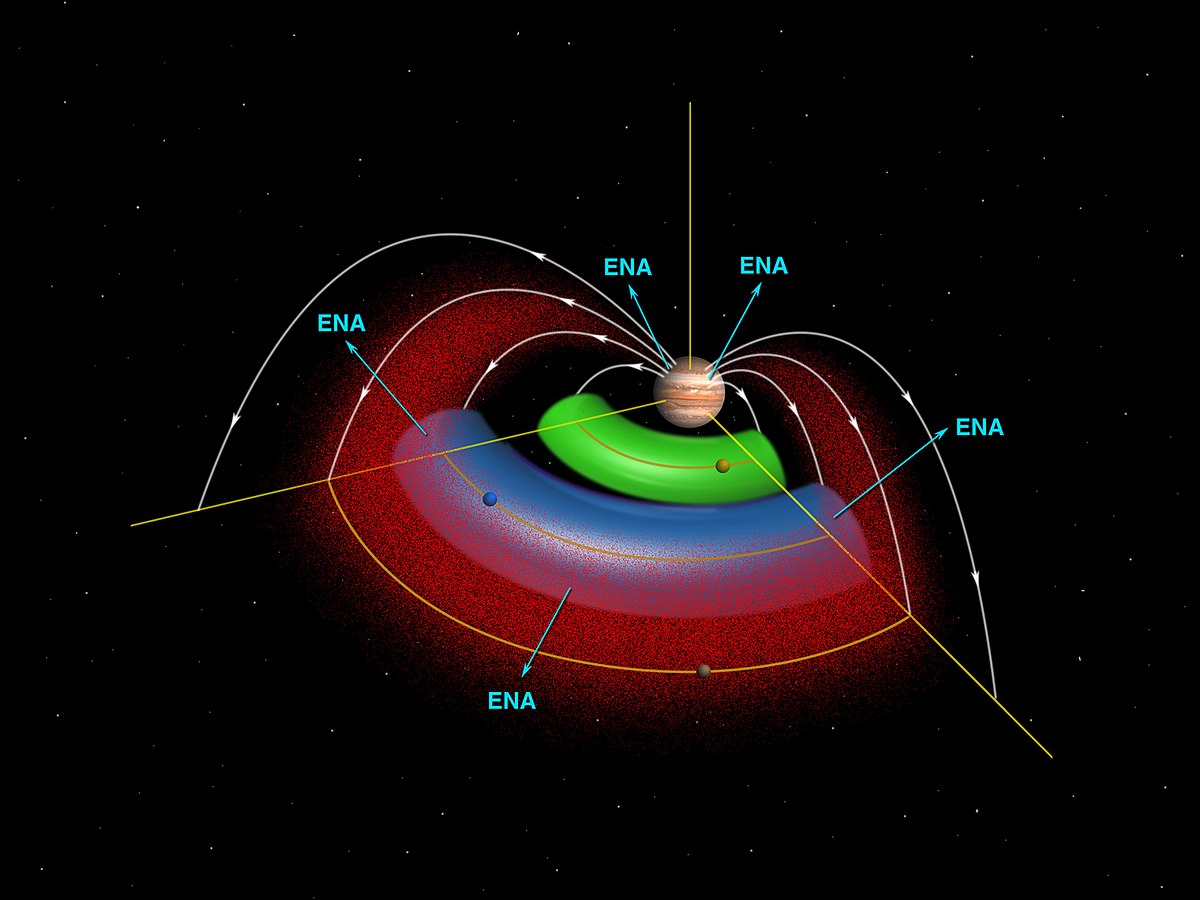

Jupiter possède un champ magnétique, 14 fois plus puissant que celui de la Terre, allant de 4,2 G à l'équateur à 10 à 14 G aux pôles, ce qui en fait le plus intense du système solaire (à l'exception des taches solaires). Il proviendrait des mouvements de la couche d'hydrogène métallique qui, par sa rotation rapide (Jupiter fait un tour sur lui-même en moins de dix heures), agit comme une immense dynamo. La magnétosphère de la planète correspond à la région où le champ magnétique de Jupiter est prépondérant.

À environ 75 rayons de la planète, l'interaction de la magnétosphère et du vent solaire provoque un arc de choc. La magnétosphère est entourée d'une magnétopause, située sur le bord interne d'une magnétogaine où le champ magnétique de la planète décroît et se désorganise. Le vent solaire interagit avec ces régions, allongeant la magnétosphère en direction opposée au Soleil sur 26 millions de km, jusqu’à l'orbite de Saturne. Vu de la Terre, la magnétosphère apparaît cinq fois plus grande que la pleine Lune, malgré la distance plus importante. Les quatre lunes principales de Jupiter sont à l'intérieur de la magnétosphère et donc protégées des vents solaires.

Le champ magnétique capture des particules ionisées du vent solaire. Les électrons de ce plasma ionisent le tore de particules neutres provenant de la lune Io (ainsi que d'Europe, dans une moindre mesure). Des particules d'hydrogène de l'atmosphère jovienne sont également capturées dans la magnétosphère. Les électrons de la magnétosphère provoquent un intense rayonnement radio dans une large gamme de fréquence (de quelques kHz à 40 MHz). Lorsque la trajectoire de la Terre intercepte ce cône d'émissions radio, celles-ci dépassent les émissions radio en provenance du Soleil.

La situation d'Io, à l'intérieur d'une des plus intenses ceinture de rayonnement de Jupiter, a interdit un survol prolongé du satellite par la sonde Galileo qui a dû se contenter de 6 survols rapides de la lune galiléenne entre 1999 et 2002, en se gardant de pénétrer au sein du tore de particules englobant l'orbite du satellite, particules qui auraient été fatales au fonctionnement de la sonde.

La magnétosphère jovienne permet la formation d'impressionnantes aurores polaires. Les lignes de champ magnétique entrainent des particules à très haute énergie vers les régions polaires de Jupiter. L'intensité du champ magnétique est 10 fois supérieure à celui de la Terre et en transporte 20 000 fois l'énergie.