Jean-Baptiste Bouillaud - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

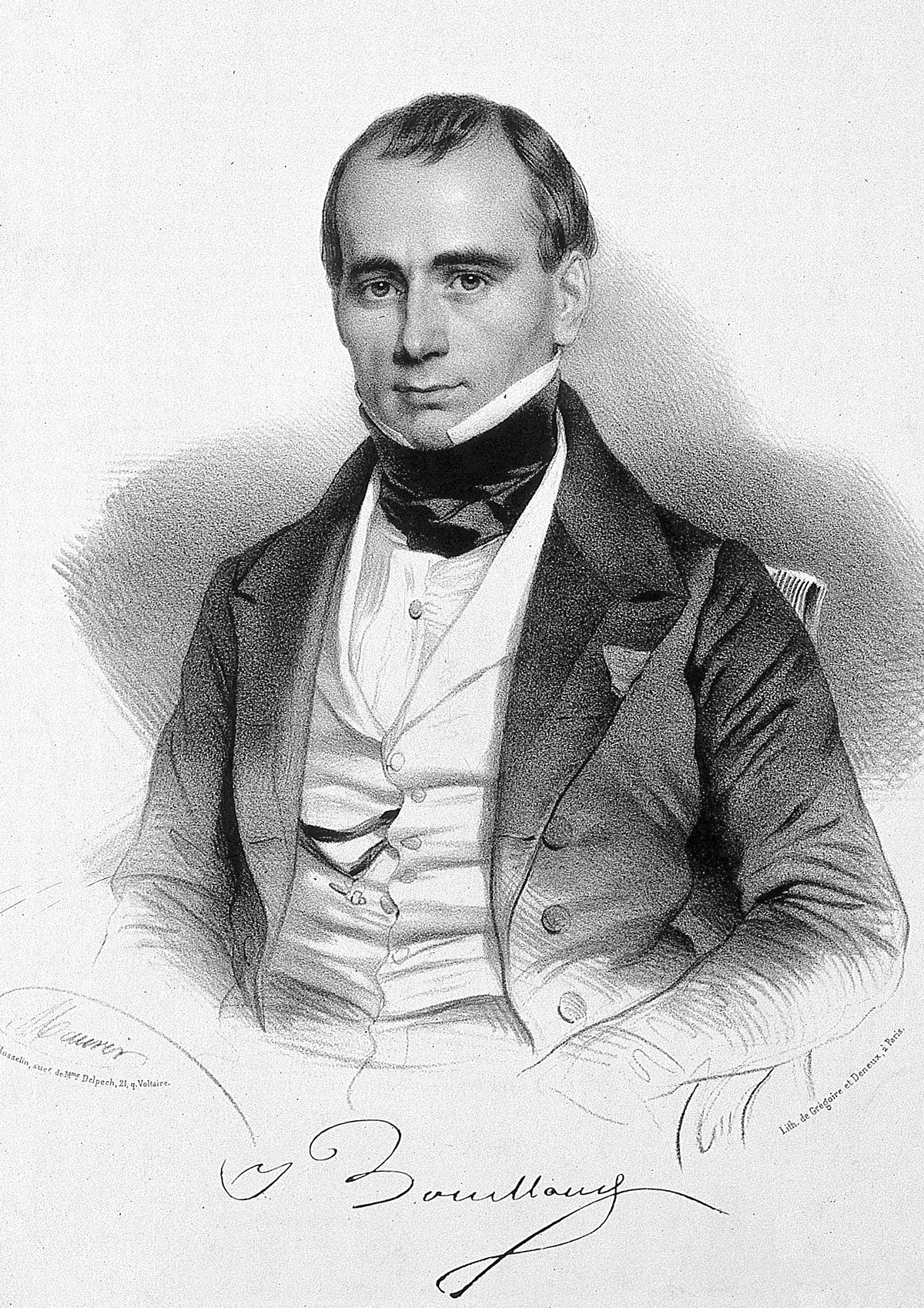

| Jean-Baptiste Bouillaud | |

| Portrait de Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881) | |

| | |

| Naissance | 16 septembre 1796 Bragette, commune de Garat, France |

|---|---|

| Décès | 29 octobre 1881 (à 85 ans) Paris, France |

| Nationalité |

|

| Profession(s) | médecin, politicien |

| Distinctions | membre de l'Académie des Sciences |

Jean-Baptiste Bouillaud, né le 16 septembre 1796, à Bragette, un village de la commune de Garat, près d'Angoulême et mort le 29 octobre 1881 à Paris, est un médecin français. Il identifia le rhumatisme articulaire aigu en lien avec les troubles cardiaques et fut le premier à localiser le centre du langage dans les lobes frontaux du cerveau.

Biographie

Formé par son oncle, Jean Bouillaud, chirurgien-major de l'armée, Bouillaud participa avant même d'avoir achevé ses études, aux campagnes napoléoniennes de 1815, ce n'est qu'à la suite de la défaite de Waterloo qu'il achèvera son parcours universitaire avec son doctorat en médecine en 1823, à Paris. Son intense activité médicale se matérialise dans la publication d'un Traité des maladies du cœur et des gros vaisseaux, avec René-Joseph-Hyacinthe Bertin, en 1824, puis un an plus tard, un Traité clinique et physiologique de l'encéphalite, ou inflammation du cerveau dans lequel il expose sa thèse concernant les localisations frontales du centre du langage. Cela lui vaut de devenir à 30 ans, membre de l’Académie royale de médecine. Ses travaux seront poursuivis par son gendre Ernest Auburtin qui en les exposant à la Société d'anthropologie, en 1861, les fera découvrir à Paul Broca.

En 1831, il obtient un poste de professeur de médecine clinique à l'Hôpital de la Charité de Paris. Paru en 1840, son Traité clinique du rhumatisme articulaire et de la loi de coïncidence des inflammations du cœur avec cette maladie établit définitivement sa réputation de clinicien. A l'Académie de médecine, en 1847, il figure comme vice-président, mais contrairement aux usages, il ne devint pas président l'année suivante; redevenu vice-président en 1861, il fut Président en 1862. En 1848, il est nommé doyen de la Faculté de Médecine de Paris, mais des dissensions avec son prédécesseur Mathieu Orfila le feront quitter ce poste.

Le 1er juin 1868, il est élu membre de l'Académie des sciences (section de médecine et chirurgie), institution qu'il fréquentera jusqu'à ses tout derniers jours et la même année il est nommé Commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur.

En 1870, il perdit sa femme et, en 1875, il démissionna de sa chaire de Clinique Médicale; il avait eu une clientèle importante, qu'il abandonna peu à peu pour se consacrer à sa famille. En juin 1881, il se retira dans sa propriété des Bergerons, près d'Angoulème mais c'est à Paris, qu'il est décédé en octobre 1881, après avoir effectué un séjour en Suisse.

Libéral et républicain, il fut aussi député de Charente entre 1842 et 1846.

Articles connexes sur le cerveau et le langage

- Paul Broca

- Marc Dax

- Ernest Auburtin

Activités scientifiques

Les recherches de Bouillaud s'étendent à de nombreux domaines médicaux : depuis l'étude des troubles cardiaques aux rhumatismes des pathologies du système nerveux (lésions cérébrales, encéphalites) aux fièvres, en passant par le choléra ou encore, l'hermaphrodisme.

Cardiologie

En cardiologie, il fit le premier l'observation de la co-occurrence des troubles cardiaques associés au rhumatisme articulaire aigu (Maladie de Bouillaud). Il donnera les premières explications mécaniques de l'origine du son produit par les battements cardiaques dont il décrit certaines arythmies. Il découvre aussi certaines propriétés pharmacologiques de la drogue issue de la digitale, qu'il baptise l' « opium du cœur ».

Neurologie

Dans le domaine de la neurologie, inspiré par la phrénologie de Franz Joseph Gall, il énonce le principe de la double dissociatio, un raisonnement qui sera l'un des piliers théorique de la neuropsychologie des XIXe siècle et XXe siècle. Voici le raisonnement de Bouillaud : Si le langage est bien localisé dans les lobes frontaux du cerveau, alors deux conclusions peuvent être tirées, d'une part en cas d'atteinte des lobes frontaux, le langage doit être aussi affecté, d'autre part, si les lésions touchent d'autres zones du cerveau alors le langage doit être épargné.

En analysant, les données rapportés par un confrère neurologue, Claude-Francois Lallemand, Bouillaud obtient une confirmation expérimentale de cette théorie. C'est à la suite des travaux de Bouillaud que Paul Broca étudiera la question et donnera une localisation plus précise du centre du langage au pied de la troisième circonvolution frontale de l'hémisphère gauche, une région depuis nommée aire de Broca.

Les autres découvertes de Bouillaud sur le langage ne sont pas moins importantes : il est le premier à démontrer que la perte de langage, l'aphasie, existe sous deux formes qui résultent soit d'une incapacité à comprendre, mémoriser et générer des mots soit d'une incapacité motrice à les produire. Ces deux formes seront ultérieurement désignées sous les noms : aphasie de Wernicke et aphasie de Broca.

Cholera

Il consacra d'importants travaux à l'épidémie de cholera de 1832, résumés dans un ouvrage "Traité pratique, théorique et statistique du choléra-morbus de Paris" (Paris, 1832).

Divers

Malgré ces découvertes fondamentales, outre la théorie phrénologique désormais invalidée (contrairement à la localisation qu'il fit lui-même des aires du langage), on peut citer parmi ses fourvoiements un usage inconditionnel des saignées en cas de fièvre, la défense obstinée de la médecine anti-phlogistique de Broussais et une grande réticence vis-à-vis des travaux de Louis Pasteur.