Jardin du roi - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

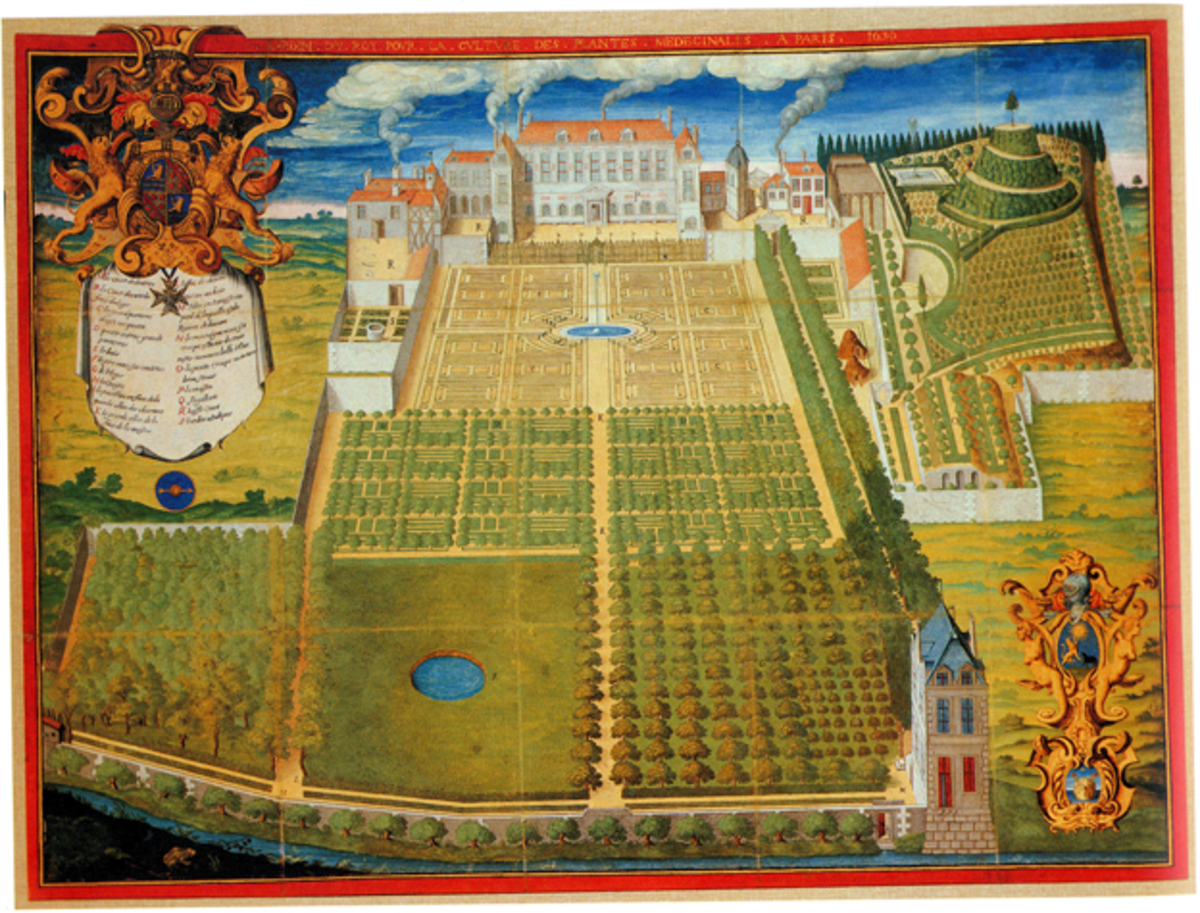

Le Jardin royal des plantes médicinales est un Jardin des plantes créé par Guy de La Brosse à Paris en 1635.

C’est l’un des plus anciens organismes scientifiques officiels français puisqu’il a ouvert un siècle après le Collège royal (1530) mais avant l’Académie des sciences (1666) et l’Observatoire de Paris (1672).

Historique

C’est dès 1633 que Guy de la Brosse, par son insistance auprès de Louis XIII dont il est le médecin, et grâce au soutien de Jean Héroard et de Richelieu, obtient la création d’un jardin botanique à vocation médicale à Paris. Le roi acquiert un terrain dans ce que l'on appelle alors le faubourg St-Victor et de la Brosse commence les premiers travaux et ensemencements. Mais l’Édit qui l’instaure n’est publié qu’en 1635 et le jardin n’est officiellement inauguré qu’en 1640 sous le nom de Jardin royal des plantes médicinales.

Le projet suscite de nombreuses oppositions notamment de la part de la faculté de médecine de l’Université de Paris qui y voit un concurrent à son propre enseignement, d’autant que les cours sont ouverts à tous et donnés non en latin, mais en français. Ce n’est pas la seule nouveauté : certains sujets, comme la circulation du sang, y sont enseignés alors qu’ils sont encore critiqués par la faculté. Des enseignants viennent de l’Université de Montpellier, grande rivale de l’Université de Paris. Pour apaiser un peu les tensions, Louis XIII décide d’autoriser l’enseignement mais ne permet pas au Jardin d’y dispenser de diplômes, et le Jardin ne comptera, à la Révolution, que trois postes de professeurs : botanique, anatomie et chimie.

Après une période de déclin, Colbert prend en main l’administration du Jardin et le botaniste Fagon lui assure un grand succès scientifique, s’entourant d’une équipe brillante, dans laquelle figurent Christophe Glaser, Joseph Pitton de Tournefort, Antoine-Laurent de Jussieu, etc. Côté nord du jardin (bordé par l'actuelle rue Cuvier) les rois font construire une galerie (dont on peut toujours voir le bâtiment, restauré, à l'ouest de l'actuelle ménagerie) où ils font déposer leurs collections de Curiosités naturelles. En 1718, le Jardin royal des plantes médicinales devient le Jardin royal des plantes.

Buffon est nommé intendant du jardin en 1739, le fait largement agrandir et règne en maître sur les lieux pendant près de 50 ans. Lors de la Révolution française, le Jardin des plantes et ses installations (laboratoires, galeries, collections, amphithéâtres, bibliothèque...) deviennent le Muséum national d'Histoire naturelle.

Intendants

- 1635 à 1641 : Guy de la Brosse.

- 1641 à 1646 : Michel Bouvard

- 1646 à 1653 : William Davisson.

- 1672 à 1693 : Antoine d'Aquin, premier médecin du roi.

Surintendants

- 1640 à 1643 : Charles Bouvard, premier médecin du roi.

- 1643 à 1646 : Jacques Cousinot, premier médecin du roi.

- 1646 à 1652 : François Vautier, premier médecin du roi.

- 1652 à 1671 : Antoine Vallot, premier médecin du roi.

- 1671 à 1683 : Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bâtiments.

- 1683 à 1691 : François Michel Le Tellier de Louvois, surintendant des bâtiments.

- 1691 à 1698 : Édouard Colbert, marquis de Villacerf, surintendant des bâtiments.

- 1698 à 1718 : Guy-Crescent Fagon, premier médecin du roi.

- 1732 à 1739 : Charles François de Cisternay du Fay

- 1739 à 1788 : Georges-Louis Leclerc de Buffon