Internet en Tunisie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Internet en Tunisie dispose d'infrastructures développées même si environ 12,5% de la population tunisienne a accès à Internet en février 2007.

Depuis 1999, le gouvernement s'est fixé comme objectif de donner aux Tunisiens l'accès à des services de télécommunications performants en termes de qualité et de coût. À cet effet, le Xe plan de développement économique a prévu de renforcer le réseau ADSL. Un ensemble d'actions et de mesures sont également arrêtées concernant la mise en place de l'administration électronique.

Fournisseurs d'accès

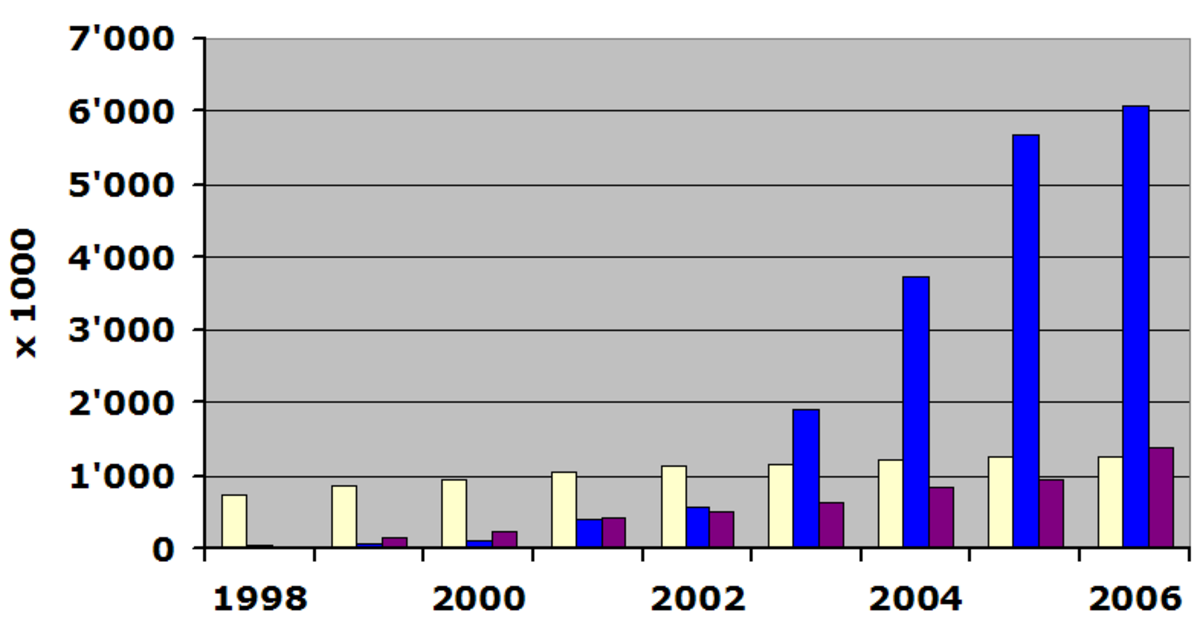

(jaune : téléphone fixe, bleu : mobile, violet : Internet)

On recense douze fournisseurs d'accès (FAI) dont sept publics et cinq privés :

- FAI publics :

- Agence tunisienne d'Internet ;

- Centre de calcul El Khawarizmi ;

- Centre informatique du ministère de la santé publique ;

- Institut national de bureautique et micro-informatique ;

- Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles ;

- Fournisseur de services Internet de la défense ;

- FAI privés :

- GlobalNet ;

- HexaByte ;

- Planet Tunisie ;

- Topnet ;

- Tunet.

L'Agence tunisienne d'Internet gère le réseau web au plan national et le domaine national de premier niveau : .tn. Il existe par ailleurs 281 publinets (accès publics à Internet) répartis sur l'ensemble du territoire. La connexion ADSL est commercialisée depuis mai 2002 mais a du mal à décoller à cause de tarifs jugés trop élevés : seuls 66 000 abonnements ont été conclus à la fin avril 2007. De plus, le commerce électronique est quasiment inexistant, notamment en raison d'un problème de moyens de paiement en ligne sécurisé, tout comme la téléphonie IP.

La Tunisie accueille, en novembre 2005, la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), organisé par l'UIT, accédant ainsi à une visibilité et à une notoriété internationale. Selon le gouvernement tunisien, les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent un « outil formidable pour la croissance économique » et un impératif d'adapter les systèmes éducatifs aux possibilités offertes par ces technologies. L'apprentissage en ligne et le commerce électronique sont des secteurs prometteurs dans lesquels le gouvernement est à la quête de partenariats et d'investissements. Durant les quinze dernières années, beaucoup d'efforts sont déployés pour l'investissement dans les TIC et Internet. L'infrastructure physique est modernisée. Mais, en dépit du choix de placer le développement dans les TIC en tant que priorité par le gouvernement, la Tunisie reste en retard par rapport à d'autres pays en voie de développement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En juillet 2004, la Banque mondiale approuve l'attribution d'un prêt de treize millions de dollars au gouvernement tunisien pour accompagner les efforts du pays dans l'accélération des réformes touchant le secteur.

Censure

La Tunisie dispose, selon beaucoup d'organisations, des procédés de censure sur Internet parmi les plus stricts du monde. Techniquement, il s'agit d'un serveur mandataire qui traite toutes les requêtes HTTP et filtre les sites sur la base de leur nom de domaine.

Du 23 au 27 novembre 2006, Wikipédia et tous les serveurs de la Wikimedia Foundation ne sont plus accessibles depuis la Tunisie. Il est impossible de déterminer si cet épisode relève de la censure ou d'un simple problème technique. Par ailleurs, le site Web de Libération est bloqué à partir du 21 février 2007 à la suite de la parution d'un article du journaliste Taoufik Ben Brik. Il est redevenu accessible quelques semaines plus tard.

Fin avril 2010, quelques jours avant les élections municipales et la sortie de prison du journaliste Taoufik Ben Brik, la liste des sites Web bloqués en Tunisie s'allonge : les plates-formes vidéo Blip.tv, Metacafe, Vidoemo et Wat TV, le site de partage de photos Flickr, plusieurs sites d'information (dont 20 minutes, Rue89, Le Nouvel Observateur et ReadWriteWeb France) ainsi que de nombreux blogs tunisiens critiques sont rendus inaccessibles ; une page d'erreur HTTP 404 les remplace. Une protestation pacifique intitulée Sayeb Sala7 s'organise : les internautes tunisiens révoltés par la censure des blogs et les internautes étrangers solidaires prennent une photo d'eux-mêmes avec un panneau réclamant la fin de la censure. Le message est adressé à Ammar, personnage fictif personnifiant la censure du web tunisien et dont le nom est inspiré de l'ancien ministre des Communications Habib Ammar.