Intelligence animale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Problèmes particuliers

La problématique de l'intelligence animale est étudiée par différentes voies, qui chacune présentent des problèmes particuliers, parmi elles : l'utilisation d'outils, la mémoire et le langage.

Le biologiste Rémy Chauvin s'est par exemple intéressé à l'utilisation d'outils développés par les animaux en fonction de situations particulières: des nids de feuilles cousues par certaines fauvettes, la construction de barrages par les castors et les outils proprement dits utilisés par les primates pour la pêche aux fourmis et termites; tout cela démontre qu'il ne s'agit pas d'instincts aveugles, mais de constructions pensées répondant à un but.

Quant à la mémoire, contrairement à ce que l'on pourrait penser, celle des animaux est très développée. Les animaux vivent et se développent par un processus d'apprentissage et de traitement de l'information permettant de résoudre un problème posé par l'environnement. C'est ce qu'on appelle la cognition. En effet, grâce à la cognition, un animal réussit à faire face à des situations nouvelles. De plus, lorsqu'une ancienne situation se reproduit, l'ancien réflexe rejaillit de sa mémoire et de cette manière, l'animal agira selon le processus de stimulus-réponse.

Enfin, la question du langage repose sur le mauvais choix de terme utilisé. Faudrait-il parler de langage ou de communication quand il est question d'animaux ? Des expériences avec des singes, des oiseaux et des dauphins, dont il est question plus loin, ont démontré chez eux une capacité à apprendre un langage ou quelque chose qui ressemble au langage. Mais des controverses subsistent quant à ce que ces animaux ont vraiment appris.

Animaux célèbres pour leur intelligence

Mammifères

Grands singes

Les "grands singes" ne sont pas catégorisés par rapport à leur taille mais bien selon l'espèce à laquelle ils appartiennent. Sur le plan de l'intelligence, ils partagent certains caractères avec l'homme.

Capacités communes aux grands singes et à l'homme

L'évolution très récente de la génétique a permis à l'homme de mieux évaluer les différences qui le séparent des grands singes. Les analyses génétiques ayant permis de mieux dater le moment de la séparation des hommes et des singes, en la situant entre - 8 et - 5 millions d'années, n’ont été effectuées il y a de cela moins de vingt ans.

Les grands singes sont des êtres sociables. Les chimpanzés vivent dans des communautés pouvant atteindre une centaine d'individus. Jugés tout d'abord inaptes à pouvoir faire preuve d'invention, des recherches les plus récentes démontrent qu'ils ont fabriqué des outils bien avant l'homme, invalidant ainsi des vieux préjugés.

Avec plus de 99,4 % de patrimoine génétique en commun avec l'homme, le bonobo (nom scientifique : Pan paniscus) est le plus proche cousin de l'humain.

La théorie de l'évolution de Darwin rend difficilement concevable l'existence d'un fossé infranchissable entre les capacités cognitives humaines et celles des grands singes, puisque nos capacités cognitives auraient commencé à émerger à une époque où nous partagions tous un ancêtre commun. Là est le but de l’entreprise du projet Grands singes.

Le problème avec le jeu de la comparaison est toutefois de trouver une limite qui distingue les deux éléments étudiés. Les limites qui s'imposent à cette théorie sont multiples, mais reposent principalement sur la difficulté à généraliser le comportement des quelques primates observés à l'ensemble de la population des grands singes. Il est impossible de pouvoir prétendre à l'acquisition d'un certain standard qui serait calqué sur l'homme. En revanche, il existe certaines spécificités chez certains groupes de grands singes.

Des spécificités propres à certaines sous-catégories de grands singes

Les grands singes ont des capacités intellectuelles importantes. Ils sont capables d'apprendre, de communiquer en utilisant un langage gestuel, de fabriquer et d'utiliser des outils, de même que de se reconnaître dans un miroir. De plus, les individus d'une même famille entretiennent des liens étroits tout au long de leur vie.

Le langage des grands primates

Les dernières études sur les aptitudes anatomiques des premiers hominidés repoussent les prémisses du langage à il y a deux millions d'années. Il existe plusieurs théories différentes à ce sujet, dont les deux suivantes.

Le langage mimétique[citation nécessaire], une théorie développée par Merlin Donald, propose une première forme de langage mimant les actions et les objets. Par exemple, pour proposer une chasse à ses congénères, le singe aurait simulé le lancer d'une sagaie.

Le protolangage[citation nécessaire], élaboré par le linguiste Derek Bickerton, part d'un langage primitif d'il y a deux millions d'années. Il serait composé de juxtapositions de mots concrets sans grammaire permettant aux mots d'avoir un sens global peu importe l'ordre dans lequel ils sont utilisés.

Conscience de soi

Le test du miroir: en effet, les chimpanzés et les orangs-outans, avec l'éléphant d'Asie et certains corvidae, sont les seuls animaux capables de se reconnaître dans un miroir. Gordon Gallup, psychologue de l'Université d'Albany, a prouvé par ses tests que le singe se reconnaît, et en conclut[citation nécessaire] qu'il a donc une conscience de soi.

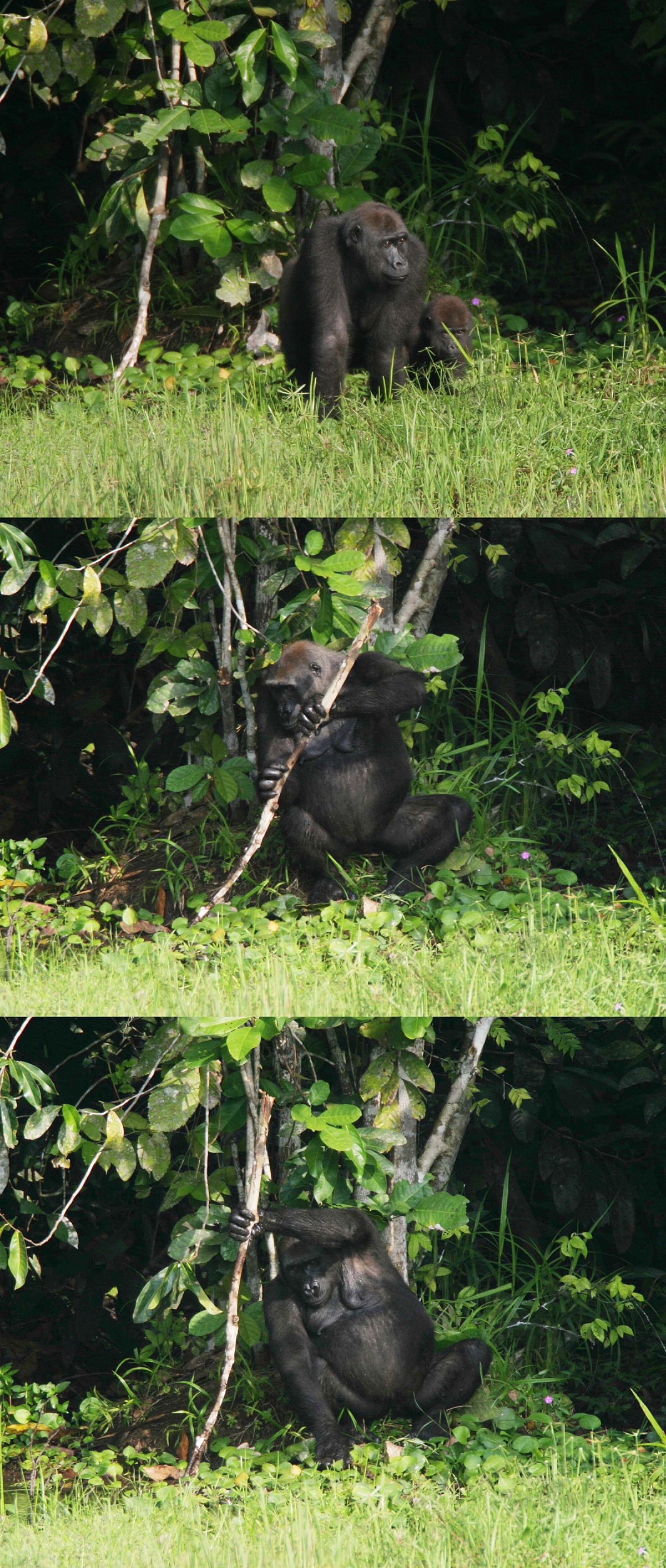

Fabrication et utilisation d'outils

La primatologue Jane Goodall a été la première à découvrir que les chimpanzés créaient et utilisaient des outils. Ces outils sont multiples et complexes, empreints d'un caractère traditionnel et sont employés différemment dans les communautés.

À Gombe, en Tanzanie, les chimpanzés ont développé des techniques particulières pour pratiquer la pêche aux fourmis rouges. Afin d'atteindre ces insectes à la morsure douloureuse, les chimpanzés effeuillent une brindille d'une taille choisie pour en faire une canne à pêche qu'ils introduisent dans la fourmilière à la manière d'une sonde.

Les chimpanzés du Sierra Leone sont amateurs des fruits du kapokier, arbre au tronc recouvert d'épines acérées. Ceux-ci se fabriquent des protections à partir de brindilles coincées sous la plante des pieds afin d’escalader ces troncs sans douleur et de cueillir les fruits convoités.

En Guinée et en Côte d'Ivoire, les chimpanzés utilisent des outils en pierre ou en bois fabriqués selon le même principe du marteau et de l'enclume. À l’aide de ceux-ci,ils peuvent casser des noix de palme, de coula ou de panda. Ce comportement nécessite un long apprentissage par le jeune puisqu’il est constitué d'un ensemble de connaissances transmises au fil des générations au sein de la colonie.

De plus, ils consomment des plantes aux vertus médicinales, qui sont elles aussi employées par les hommes des populations voisines, comme l'Aspilia ou les tiges de Vermonia amygdalina.

Exemples de quelques cas de grands singes rendus célèbres par les expérimentations dont ils ont été les sujets :

- Koko : gorille

- Kanzi : bonobo

- Washoe : chimpanzé

- Nim Chimpsky : chimpanzé

Éléphants

Les éléphants ont une très bonne mémoire. Ils manifestent de plus une certaine fascination pour leur morts, triturant souvent les morceaux d'os d'éléphants qu'ils trouvent et se réunissant autour de leurs cadavres. Ces "rites mortuaires" ont en partie inspirés le mythe totalement infondé du cimetière des éléphants.

Enfin, ils réussissent peut-être le test du miroir. Après les chimpanzés capables de se reconnaître dans un miroir, puis les dauphins, signe d'une intelligence « supérieure », ce serait en effet le tour des éléphants d'être dotés de cette capacité que les hommes ont longtemps cru être leur seul apanage. La démonstration vient d'être faite par trois spécialistes du comportement cognitif animal : Joshua Plotnik, expert en éléphants d'Asie, Frans de Waal, connaisseur des bonobos et des chimpanzés, et Diana Reiss, spécialiste des dauphins.

Les chercheurs se montrent toutefois prudents. Happy, Maxine et Patty, les trois éléphantes d'Asie du zoo du Bronx à New York, n'ont pas répondu de la même façon aux tests de reconnaissance de soi dans le miroir. Seule Happy a touché avec sa trompe la croix blanche que les expérimentateurs avaient tracée à son insu derrière son oeil droit, et à plusieurs reprises. Ses deux autres compagnes de zoo sont restées totalement indifférentes à cette marque visible, comme si elles ne la voyaient pas.

Dès les années 1980, Gordon Gallup avait émis l'hypothèse que les éléphants et les dauphins, des espèces sociales et capables d'empathie envers leurs semblables, devaient eux aussi accomplir ces expériences avec succès.

Plusieurs vidéos accompagnent l'étude sur le site de la revue de l'Académie des sciences. La dernière d'entre elles montre la réaction de Happy au test de la marque blanche. On la voit balancer sa lourde trompe et toucher la petite croix à de nombreuses reprises (les chercheurs ont dénombré pas moins de 47 touches en tout).

« D'autres espèces comme les pies et les corbeaux devraient réagir positivement aux tests du miroir », commente Georges Chapouthier du CNRS, qui ne se montre pas du tout surpris des performances cognitives des éléphants. De même, il n'est pas étonné de voir que les trois éléphantes ne réagissent pas tous de la même façon devant le miroir. Comme les humains d'ailleurs.

Cétacés

Les cétacés ont un langage extrêmement complexe et certaines communautés de cétacés se transmettent des comportements de génération en génération, comportements que l'on ne retrouve pas chez les autres groupes de la même espèce. C'est par exemple le cas pour certaines techniques de chasse des orques et des baleines à bosse.

Les dauphins ont passé avec succès le test du miroir. Des spéculations sur l'intelligence des dauphins datent de l'époque de la Grèce antique ; cependant, on sait que le dauphin détient le quotient encéphalique le plus élevé des animaux, presque égal à celui de l'Homme. On effectue de nombreuses études sur les capacités cognitives des cétacés.

Parmi celles-ci, un dauphin nommé Akeakamai, à l'Institut de dauphin d'Honolulu à Hawaï, semble connaître la grammaire. Elle a appris quelques phrases, mais sait également reconnaître des bouts de phrases sensés à l’intérieur de phrases insensées. L'institut réalisant ses expérimentations sur ce sujet considère ceci comme une preuve directe de l'intelligence des dauphins. Les dauphins disposent également d'un sens de l'orientation bien plus développé que le nôtre.

Le cachalot possède un cerveau six fois plus gros que celui de l'homme. Si l'intelligence est fonction de la grosseur du cerveau, le cachalot serait plus intelligent que l'homme. Cependant, la méthode de vérification reste encore à trouver. En effet, l'évaluation des capacités cognitives des cétacés ne peut pas s'effectuer de la même façon que pour celle des hommes, car leurs émotions et leur mode de communication sont différents. De plus il faut prendre en compte la masse totale de l'animal. Le cachalot ayant un poids bien supérieur à celui de l'Homme, il a besoin d'un plus gros cerveau pour contrôler son corps.

Exemple de cétacé célèbre auquel fut prêté une intelligence élevée :

- Phoenix le Dauphin star : dauphin

Chevaux

Le cerveau du cheval, plus petit que celui de l’humain, fonctionne différemment. Leur mode de raisonnement diffère de celui des hommes. En effet, étant des proies, ils doivent toujours se tenir sur leurs gardes, à l’affût d’un danger et leur premier réflexe devant un danger demeure la fuite. Leur perception de ces dangers serait augmentée par leur capacité d’entendre une plus grande plage de son que les humains et par leur large champ de vision.

Historiquement peu étudiés pour leur capacité cognitive et malgré l'existence de plusieurs mythes quant à leurs capacités limitées, les chevaux distinguent les couleurs et apprennent de quatre façons : par l'habituation ; par la désensibilisation ; par le conditionnement classique et par le conditionnement opérant.

Exemple de cheval célèbre étudié dans le cadre de l'intelligence chez les chevaux :

- Hans le malin : cheval

Rats

Les rats sont capables d'inférence transitive, mais incapables d'inférence rétrospective. L'inférence réfère à la capacité de tirer des conclusions, de déduire ou d'induire. Ils peuvent faire preuve de métacognition, apprennent vite et ont une bonne mémoire.

Les rats sont capables d’inférence transitive (intelligence temporelle et numérique). Autrement dit, ils apprennent rapidement à évaluer quels comportements adopter en fonction du temps alloué et du nombre d’objets attribués dans une situation donnée. Des expériences effectuées par L. Kohlberg, à l’aide d’une méthode de renforcement négatif (octroi d’une punition lors d’un mauvais résultat), le démontrent. Par exemple, dans l’une d’entre elles, les rats devaient se restreindre à manger un nombre précis de cubes de nourriture, sans quoi ils étaient punis. Une fois ce châtiment aboli, les rongeurs se ravitaillaient sans se limiter; alors que si la punition était restaurée, ils s’empressaient de s’échanger des cubes, pour respecter la règle.

Burrhus Frédéric Skinner en est arrivé à des résultats aussi concluants par le renforcement positif (octroi d’une récompense lors d’une bonne réponse), notamment en donnant une pastille à un rat s’il pressait sur un levier. Ce dernier comprenait le lien entre le geste effectué et la récompense qui en découlait. Il recommençait donc, en augmentant la cadence, pour avoir accès au plus grand nombre de pastilles possible. Si les pastilles n’étaient distribuées qu’à la suite d’un nombre exact de pressions, l’animal semblait attendre son dû uniquement à ce moment. D’autre part, lorsque les pastilles n’étaient distribuées qu’à intervalle régulier, le rat évaluait cette durée et pressait le levier au moment opportun.

Toutefois, le rat est incapable d’inférence rétrospective (vue d’ensemble permettant de tirer des conclusions par rapport aux apprentissages passés). Des études démontrent qu’après avoir goûté à un aliment empoisonné, si on lui présente un aliment combiné (saveur mêlée au poison), le rat présente de l’aversion pour cet aliment. Par contre, après l’avoir mis en présence d’un aliment sain, si on lui présente de nouveau cet aliment combiné, le rat a moins d’aversion pour celui-ci. Ces résultats démontrent qu’il n’y a eu aucune compréhension du rat par rapport aux éléments « semi-empoisonnés » et que la présentation d’un élément « complètement empoisonné » ou « complètement sain » affecte sa perception des aliments combinés qu’on lui offrira après. Autrement dit, le rat est capable d'induction face aux choses qui se présentent directement à lui et dans un cours laps de temps, mais incapable d’agir en tenant compte de tout ce qui lui est arrivé dans le passé.

Ce rongeur possède toutefois une mémoire spatiale très développée qui lui permet de s’orienter en peu de temps. Les chercheurs Davis et Parriag ont tiré cette conclusion en vérifiant la capacité des rats à mémoriser les distances relatives. Pour ce faire, ils ont enterré un cube de nourriture à une distance fixe (par exemple : à 50 % du milieu d’une boîte). Puis, lorsque le rat trouvait le cube en question, les chercheurs réduisaient les dimensions de la boîte, mais plaçaient la nourriture à la même distance relative (50 % des nouvelles dimensions). Les bêtes étaient, chaque fois, capables de retrouver instantanément les aliments, ce qui démontre leur excellente capacité à évaluer les distances.

Les scientifiques leur attribuent également une mémoire épisodique. Les rats sont ainsi capables de retenir des informations multiples et distinctes de leurs expériences passées. Ils peuvent donc assimiler le sujet (quoi ou qui), le lieu (où) et le moment (quand).

Une expérience de Babb et Crystal (2006) a ainsi démontré que les rats peuvent se souvenir de contraintes spatiales ou temporelles qui limitent l’accès à la nourriture. Ils sont aussi capables d’adaptation si les paramètres viennent à changer. Dans cette expérience, les rats avaient accès à différents emplacements avec des récompenses en nourriture de degrés variables de désirabilité pour le rat (ex. : récompense à saveur de raisin ou moulée régulière). L’approvisionnement d’un emplacement variait aussi dans le temps. Les rats ont fait preuve de flexibilité en adaptant leur comportement selon la disponibilité en nourriture.

Le rat est aussi capable de métacognition. Il s’agit de l’habileté à évaluer ses propres connaissances. Donc, à partir du moment où le rat n’est plus dans l’apprentissage d’une action, il parvient à réfléchir à cette action. Il a été démontré par une expérience de Foote et Crystal que le rat est, comme l’humain, capable d’accéder à un tel stade de maturité intellectuelle. L’expérience consistait à lui faire entendre des sons, afin qu’il juge si un son était long ou court. Au fil de l’expérience, les sons devenaient de plus en plus difficilement identifiables et discriminables. Les rats avaient deux choix : répondre correctement à la question et recevoir une grosse récompense (ils ne recevaient rien pour une mauvaise réponse) ou éviter la question et obtenir la moitié de la récompense. Lorsque les sons devenaient de plus en plus difficiles à classer, les rats choisissaient de ne pas répondre, plutôt que de donner une mauvaise réponse et de ne rien obtenir. Ils ont donc pu prouver qu’ils étaient capables de discerner leurs propres connaissances.

Oiseaux

« Avoir une cervelle d’oiseau » est une expression populaire qui signifie « être sot ». Pourtant, ces volatiles sont dotés d’une grande intelligence. Certains scientifiques vont même jusqu’à dire que leur faculté de compréhension est aussi développée que celle des primates. Selon Louis Lefebvre, ornithologue renommé rattaché à l’Université McGill et inventeur de la seule échelle de mesure du quotient intellectuel aviaire au monde, il existe des liens entre les primates et les oiseaux en ce qui a trait à l’évolution des structures du cerveau associées à l’innovation. Des chercheurs croient que les primates et les corvidés partagent le même bagage cognitif, soit l’imagination, le raisonnement de cause à effet et la capacité de prédire l’avenir. Le cerveau des oiseaux est relativement gros comparé à la taille de leur tête. Ce facteur serait en lien avec leurs habiletés cognitives, contrairement à l'humain chez qui il n'y aurait aucune corrélation entre la grosseur du cerveau et l'intelligence. L’intelligence est souvent associée au cortex préfrontal (néocortex) chez les primates et autres mammifères. Chez les oiseaux, elle serait associée au mésopallium-nidopallium : la partie frontale du cerveau. Certaines espèces d’oiseaux utilisent des outils (un vautour qui utilise un os pour briser un œuf d’autruche), comptent (certains oiseaux peuvent remarquer que le nombre d’œufs dans leur nid a augmenté ou diminué), ont des souvenirs et raisonnent à propos des éléments qui les entourent. Ce dernier aspect a longtemps été associé uniquement aux êtres humains.

Une autre caractéristique de cet animal est sa façon de communiquer par le chant. Konrad Lorenz, a démontré que les oiseaux chantent pour des raisons pratiques, les sons qu’ils produisent ne représentent pas que de la musique aux oreilles d’autres oiseaux, mais un langage. Ils chantent pour : attirer un partenaire, indiquer où ils se trouvent aux autres mâles et femelles ainsi que pour défendre un territoire où ils pourront élever et nourrir leurs petits.

De nombreux oiseaux chanteurs ont donc un répertoire composé de plusieurs chants (des dizaines, voire des centaines pour certaines espèces). Ce langage constitué de symboles, prouve l’intelligence des volatiles, puisque la capacité d’apprendre un tel mode de communication ne peut qu’être le fait d’un cerveau complexe.

On peut conclure que le chant des oiseaux est une capacité acquise et non innée : donc le fruit de l’intelligence.

Corvidés

La famille des corvidés comprend les geais bleus, les choucas, les pies, les freux, les corbeaux et les corneilles. Ces oiseaux vivent en groupe, comme les dauphins, les éléphants et les humains. Leurs aptitudes sociales font qu’ils doivent mémoriser davantage d’éléments pour vivre en société et doivent faire preuve d’inférence cognitive pour survivre. Ils sont capables, entre autres, de déterminer l’organisation hiérarchique au sein de leur groupe. Par contre, certaines recherches insinuent que ces animaux n’apprennent que par association et ne sont pas capables d’une réelle compréhension. Les corvidés peuvent fabriquer des outils, contrairement à beaucoup d'autres animaux intelligents qui utilisent uniquement les ressources disponibles, sans chercher à les modifier. Par exemple, ils vont tordre une brindille plutôt que d’en chercher une déjà tournée de la bonne manière. De plus, les chercheurs notent que malgré l’abondance de bouts de bois et de tiges dans leur environnement, ces oiseaux transportent leurs outils (permettant d’attraper larves et insectes), plutôt que de perdre leur temps à en chercher d’autres. Les corbeaux font preuve d’une grande imagination. Ils sont ainsi capables d’utiliser la circulation routière pour casser les noix qu’ils sont incapables de briser eux-mêmes. Les corbeaux s’arrêtent aux feux de circulation et attendent patiemment la lumière rouge avant de récupérer leur butin. Les geais, de leur côté, ont trouvé une stratégie pour éliminer les parasites de leur plumage. Ils s’assoient sur les nids de fourmis, qui les arrosent d’acide formique. Le biologiste américain Bernd Heinrich étudie les corneilles depuis 15 ans. Ses travaux démontrent que cet oiseau, tout comme le corbeau, fait preuve d’empathie. Il passe sa vie avec le même partenaire et ceux-ci s’entraident.

Une expérience du chercheur Bernd Heinrich prouve que les corbeaux réussissent à se berner les uns les autres. Le scientifique a observé un corbeau qui tenait un biscuit dans son bec et tentait d’échapper à l’attention de ses semblables. Après un certain temps, l’animal a caché son butin sous une touffe d’herbe. Aussitôt, un autre corbeau est allé récupérer le biscuit. Mais le biscuit n'y était plus: le premier corbeau l’avait plutôt caché ailleurs.

Les corvidés possèdent une excellente mémoire. Selon les recherches d’Alan Kamil de l’Université du Nebraska, le geai bleu (Cyanocitta cristata) dissimule de la nourriture dans une cache pour la reprendre par la suite. Il peut ainsi emmagasiner de la nourriture dans des milliers de caches et se souvenir où la retrouver. Non seulement il repère toutes les caches, mais il se souvient également de la qualité de la nourriture qui y est emmagasinée et évite les caches où la nourriture pourrait s’être dégradée.

Perroquets

Dotés d'une excellente mémoire, les perroquets assimilent un vocabulaire plus ou moins varié et peuvent comprendre le sens des mots. Les perroquets sont les oiseaux les plus intelligents, ils se classent après les singes mais avant les dauphins. Certains perroquets appellent les différents membres de leur famille d'adoption par leur nom. Ils peuvent assimiler plus de 800 mots. C'est l'un des seuls animaux (avec les mainates) à pouvoir s'exprimer dans le même langage que les humains. Cette capacité facilite grandement la communication inter-espèce et l'évaluation de l'intelligence des perroquets. Le perroquet jaco est considéré comme le meilleur parleur et le plus intelligent des perroquets. Il distingue la forme, la couleur et la matière d’un objet et parvient à compter un nombre d’objets. Il est capable de dire quel objet est plus gros que l’autre.

Exemples de perroquets reconnus pour leur intelligence :

- Alex le perroquet

- N'kisi

Columbinae

Les oiseaux sont doués pour différencier des images et les catégoriser. Les pigeons, entre autres, utilisent les mêmes repères visuels que les humains pour reconnaître les objets et les visages. Une expérience de Frédéric Gosselin, professeur au département de psychologie de l’Université de Montréal, a révélé que les pigeons entraînés peuvent reconnaître non seulement le sexe d’une personne en regardant son visage, mais également l’émotion exprimée par celle-ci. Le pigeon, comme l’humain, observe la bouche pour discerner une émotion comme la joie et observe les yeux pour déterminer s’il s’agit d’un visage masculin ou féminin. Les pigeons peuvent par exemple distinguer une fleur d’un humain ou d’une voiture ou encore différencier les lettres de l’alphabet ou même des peintures de Van Gogh, Picasso et Monet.

Phalacrocoracidés

Les cormorans utilisés par les pêcheurs sont capables de compter le nombre de poissons qu’ils pêchent. Un article publié dans Biological Journal of the Linnean Society a rapporté que lorsque les pêcheurs entraînaient les cormorans à manger tous les huitièmes poissons pêchés, ces derniers étaient capables de compter leur pêche jusqu’à huit. Si les pêcheurs refusaient de leur donner un huitième poisson, ils refusaient de pêcher à nouveau.

Animaux eusociaux

Céphalopodes

À ce jour, la pieuvre est le seul invertébré à avoir démontré sa capacité à faire usage d'outils. Au moins quatre spécimens d'Amphioctopus marginatus ont été observés alors qu'ils manipulaient des coquilles de noix de coco pour s'en faire une sorte de carapace protectrice. La découverte de ce comportement a été reportée par le journal Current Biology et a aussi été filmée. Beaucoup d'autres invertébrés usent de divers objets pour s'en faire des coquilles ou un camouflage,mais ces comportements sont loin d'égaler celui de la pieuvre en complexité.