Intel Core i5 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Core i5 | ||

|---|---|---|

Intel Core i5 750 | ||

| Production | 2009 | |

| Fréquence du processeur | 2,40 GHz à 3,60 GHz | |

| Gravure | de 45 nm | |

| Jeu d'instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 x86-64, VT-x | |

| Microarchitecture | Nehalem | |

| Sockets | LGA 1156 | |

| Cœur | Lynnfield Clarkdale | |

La gamme Core i5 d'Intel est le milieu de gamme pour ses microprocesseurs en 2010, entre les gammes Core i3 (entrée de gamme) et Core i7 (haut de gamme).

Les premiers processeurs Core i5 sont commercialisés à la rentrée 2009.

Architecture

Les premiers Core i5 utilisent l'architecture Nehalem, qui apportent de nombreuses modifications par rapport à son prédécesseur, l'architecture Core :

- apparition d'un cache L3 de 8 Mio (2 Mio pour le Phenom et 6 Mio pour le Phenom II) ; les L2 (256 Kio) ne seront pas partagés (L1=2×32 Kio)

- second niveau de prédiction de branchement (second niveau de BTB, Branch Target Buffer) : pas encore beaucoup de détails sur ce point

- stockage des boucles logicielles après décodage (précédemment : avant décodage)

- macro fusion des instructions 64 bits (uniquement valable pour les instructions 32 bits sur le Core2)

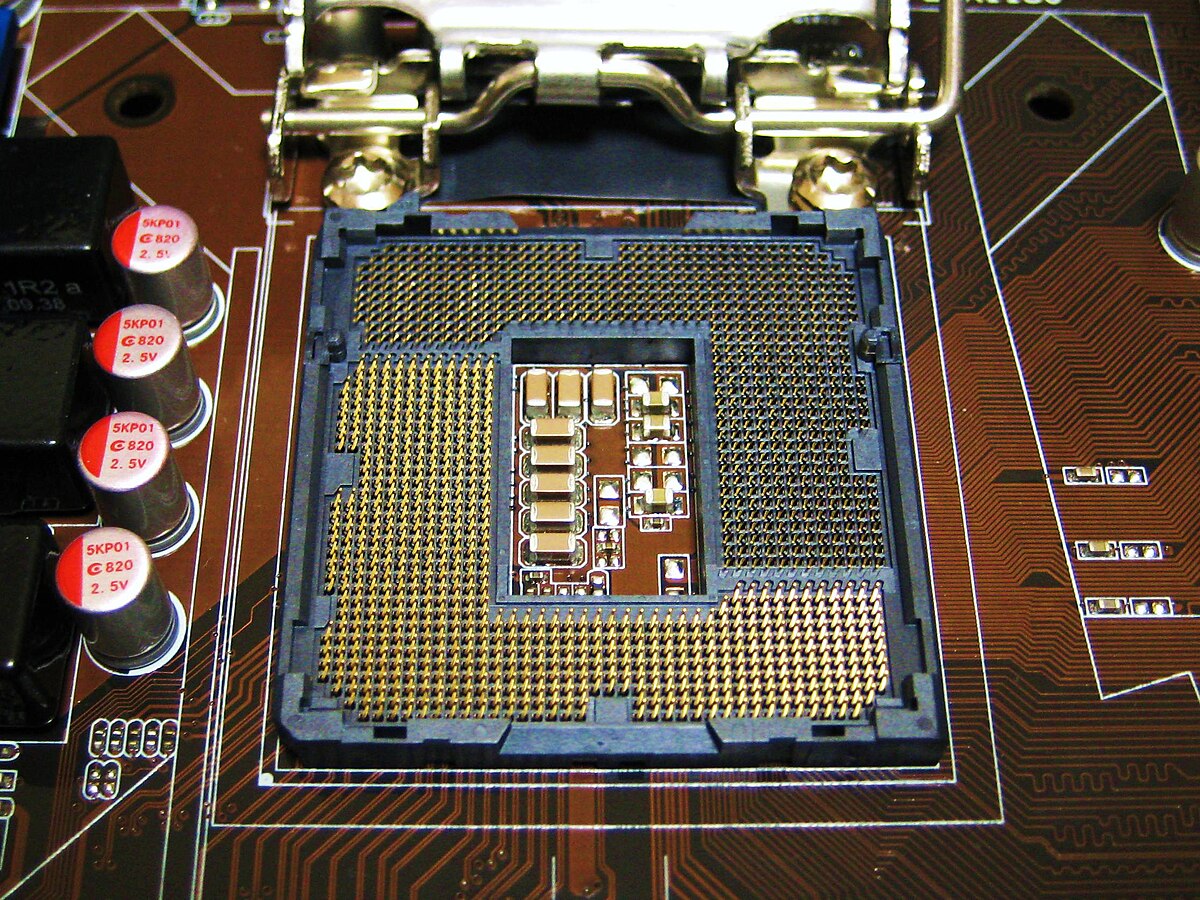

Socket LGA1156

L'annonce de la commercialisation des Core i3 et i5 s'accompagne de l'apparition d'un nouveau socket de type LGA. S'il reprend les dimensions des sockets LGA775, il conserve cependant la structure du LGA1366 et rajoute une modification du système d'attache qui ne nécessite plus de soulever manuellement le couvercle, ce dernier étant relevé par la barrette de maintien. L'annonce de ce nouveau socket porte alors à trois leur nombre (LGA775 - LGA1156 - LGA1366) au moment de la commercialisation des Core i5. Cette multiplication des sockets a d'une part conduit à des critiques sur la politique d'Intel et d'autre part oblige le consommateur a renouveler en profondeur sa configuration (remplacement de la carte mère ainsi que des barrettes mémoires) contrairement à son concurrent AMD qui mise actuellement sur la rétro-compatibilité avec son socket AM3 favorisant dorénavant une mise à niveau sans changement de carte mère, après de nombreuses variations récentes (939, AM, AM2, AM3...).

Intégration du Northbridge

Initié avec le cœur Bloomfield (Core i7), l'intégration du northbridge au sein du processeur (CPU) atteint un stade supplémentaire avec le cœur Lynnfield puisque ce dernier rajoute, en plus du contrôleur mémoire (compatible DDR3), la gestion des lignes PCIe (16 lignes en norme 2.0). Le northbridge se retrouve ainsi entièrement inclus dans le processeur ce qui en conséquence soustrait au chipset une partie de ses fonctions se contentant alors du rôle de southbridge. Le contrôleur mémoire évolue lui aussi et ne gère plus que deux canaux de DDR3 pour marquer sa différence avec le haut de gamme Core i7, jusqu'à une fréquence de 2000 MHz, voire 2133 MHz (o/c). Outre une modification des relations avec le chipset, cette incorporation des fonctions de northbridge a aussi pour effet d'augmenter le nombre de transistors (774 millions) et par la même la taille du die (296 mm²) ce qui rend ainsi la puce plus volumineuse qu'un Bloomfield pourtant positionnée plus haut en gamme (731 millions de transistors répartis sur un die de 263 mm²). Elle entraine aussi une modification du lien QPI qui fait directement communiquer le processeur avec les lignes PCIe et la mémoire tandis que le lien DMI devient le seul bus de communication entre le processeur et son chipset. Cependant cette nouvelle répartition peut limiter les performances lors de l'utilisation de deux ports PCIe x16 2.0 ou plus dans le cadre d'une utilisation multi-GPU par exemple. En effet seules 16 lignes en norme 2.0 sont fournis par le processeur tandis que le chipset P55 ne propose que 8 huit lignes mais en norme 1.0. L'utilisation d'un plus grand nombre de lignes (16+16 lignes par exemple) nécessite donc de passer par le chipset ce qui dégradera fortement les performances. Seul le recours à une puce nForce 200 pour les cartes graphiques NVIDIA permet de pallier ce problème, malheureusement cette puce n'est proposée que sur les cartes-mères haut de gamme. Le second critère de limitation porte sur la gestion du DMI reliant le chipset au processeur et dont le débit plafonne à 2 Go/s contre 25,6 Go/s pour le QPI. Le chipset doit en plus des lignes PCIe 1.0 gérer les ports SATA, USB, le GIGABIT Lan ainsi que l'audio HD. L'utilisation cumulée de la bande passante par l'ensemble de ces technologies entrainera automatiquement une saturation du lien DMI et donc une dégradation des performances.

Turbo Boost

Inauguré avec les Core i7, le mode turbo permet de surcadencer un ou plusieurs cœurs tout en désactivant les autres et en restant dans les limites fixes par le TDP. Son impact sur le(s) processeur(s) est d'autant plus grande que l'on désactive de cœurs et permet d'améliorer les performances pour les applications ne supportant pas le multicœur. La hausse de fréquence s'effectue par pas de 133 MHz nommé bin par la documentation technique de Intel. Une hausse de 2 bins équivaut ainsi à une augmentation de 266 MHz de chaque cœur actif. Par rapport aux Core i7, le Turbo Boost des Core i5 s'avère plus performant puisqu'il permet de gagner jusqu'à quatre ou cinq bins pour un seul cœur actif.