Île de Batz - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

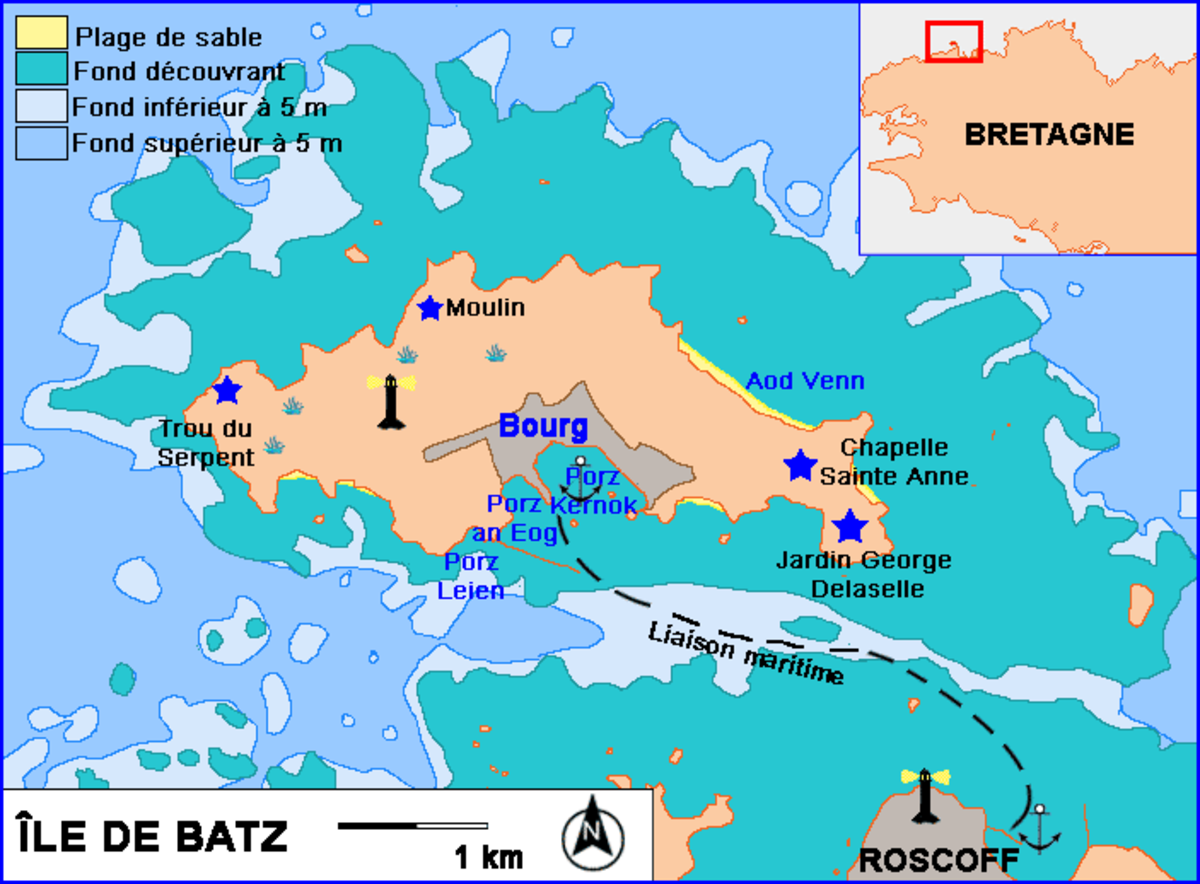

L'île de Batz (breton : Enez Vaz) est une île française située au nord du département du Finistère, dans la région Bretagne, au large de Roscoff. Elle constitue une commune appelée « Île-de-Batz ».

Étymologie

Aucune étymologie satisfaisante n'a été trouvée à ce nom. Il est identique à celui de Batz-sur-Mer sur la côte sud de la Bretagne, qui se trouve être une ancienne île. L'explication par le breton bazh (bâton) est fantaisiste.

Géographie

L'île de Batz fait partie des Îles du Ponant.

Elle se situe à 2 milles au large de Roscoff, sur la côte nord du Finistère. Elle s'étend sur 3,5 km de long et 1,5 km de large. Le tour de l'île représente 10 km.

Le climat doux et océanique, bénéficiant du Gulf Stream, permet une culture maraîchère diversifiée et de qualité.

Histoire

L'insularité, relativement récente, remonte au néolithique et paléolithique.

D'après la légende, Pol Aurélien, moine évangélisateur gallois, débarqua sur l'île en 525 et terrassa le dragon qui terrorisait les habitants au « trou du serpent » (toul ar sarpent en breton), lui ordonnant de se jeter dans les flots. Il fit bâtir un monastère sur l'île vers l'an 530.

La paroisse de Batz faisait partie de l'archidiaconé de Léon relevant de l'évêché de Léon et était sous le vocable de Notre-Dame de Bonsecours.

Au IXe siècle, les Vikings firent de Batz une des bases avancées pour leurs expéditions sur le continent. Plus tard, du XIVe au début du XVIIIe siècle, les Anglais ravagèrent l'île à plusieurs reprises. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les hommes étaient tous marins et les femmes travaillaient la terre ; ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'île changea radicalement de visage, avec la décroissance du cabotage et l'orientation agricole du nord-Léon vers le maraîchage.

Événements

- Le jardin Georges Delaselle est ouvert au public d'avril à octobre l'après-midi, tous les jours sauf le mardi.

- La procession de Sainte-Anne (le dernier week-end de juillet) et la bénédiction de la mer, le 15 août.

- Le semi-marathon de l'île de Batz (premier week-end de juillet).

- La bénédiction de la mer, fête des bateaux (15 août)

Curiosités

Jardin Georges Delaselle

En 1897, Georges Delaselle, assureur parisien, décida de créer au sud-est de l'île de Batz une véritable oasis sub-tropicale. À partir de 1918, il s'installa sur l'île et il se consacra à sa passion : la botanique. Le climat lui permit d'acclimater de nombreuses plantes originaires des zones tempérées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Ruiné et épuisé, Georges Delaselle vend sa propriété en 1937. Par manque d'entretien, le jardin disparaît peu à peu sous la végétation envahissante jusqu'en 1989, date à laquelle l'association « les amis du jardin G. Delaselle » entreprennent la réhabilitation du domaine. Racheté en 1997 par le Conservatoire du littoral, le jardin abrite aujourd'hui une large collection de plus de 1 700 espèces originaires de tous les continents, dont une rare collection de palmiers. Son climat extrêmement doux (2 jours de gel par an au maximum) a favorisé sa vocation maraîchère. On y trouve de très nombreuses essences exotiques.

Faune et flore

L'Île regroupe plus de 650 espèces d'algues : Chondrus, Porphyre, Oralline, Sargasse, Dulse. Ces dernières sont utilisées en agriculture, médecine, cosmétologie, agroalimantaire, et thalassothérapie. De même de nombreuses espèces de plantes sont protégées, telles que la crambe maritima, le eryngium maritimum, ou encore le crithum maritimum.

De nombreux oiseaux se posent sur l'île : l'héron, l'aigrette, l'hirondelle de mer, le tadorne, le cormoran, l'huitrier-pie ou encore le grand gravelot. On peut aussi découvrir de nombreux coquillages multiples et variés : la turritelle, le calliostome, la bucarde épineuse, la littorine des rochers, ou le troque.

Chapelle Sainte-Anne

Cette chapelle est bâtie à l'emplacement du monastère fondé par Pol Aurélien et détruit vers 878 par les Vikings. La chapelle actuelle fut construite à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle par les moines de retour dans l'île et servit de lieu de culte principal jusqu'en 1786. Elle fut abandonnée suite à l'ensablement important de l'est de l'île à la fin du Moyen Âge. L'ensemble de la population se recentra alors dans le « bourg » actuel, dans lequel une nouvelle église fut construite.

Église Notre-Dame-du-Bon-Secours

Elle fut construite en 1873 à l'emplacement de l'ancien cimetière de l'île.

Elle conserve l'étole dite de Saint-Pol, tissu oriental datant du VIIe siècle.

Autres

- Le phare (breton : an tour-tan) : il a été construit en 1836. Il se situe à l'ouest de l'île. Sa hauteur est de 44 mètres.

- Le sémaphore.

- La chapelle du Lannou.

- Le bourg et Porz Kernog.

- Le Vil et Porz an Eog.

- Le Trou du serpent (breton : Toull ar sarpant).

- Le Roc'h (français: rocher), au nord de l'île.

- La Côte Sauvage du nord et de l'ouest de l'île.

- Les plages de Porz Leien et de Kefenn, chères à la Shahbanou Farah Dibah.

- La grande plage de la Grève Blanche (breton : Aod Venn).

- La colonie du phare : il s'agit d'un centre de vacances et d'hebergement sur L'ile.