Île d'Ellesmere - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Île d'Ellesmere | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays |

| |

| Archipel | Îles de la Reine-Élisabeth | |

| Localisation | Océan Arctique | |

| Coordonnées | ||

| Superficie | 196 235 km2 | |

| Point culminant | Mont Barbeau (2 616 m) | |

| Géologie | Île continentale | |

| Administration | ||

|

| ||

| Territoire | Nunavut | |

| Démographie | ||

| Population | 146 hab. (2006) | |

| Densité | 0 hab./km2 | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| | ||

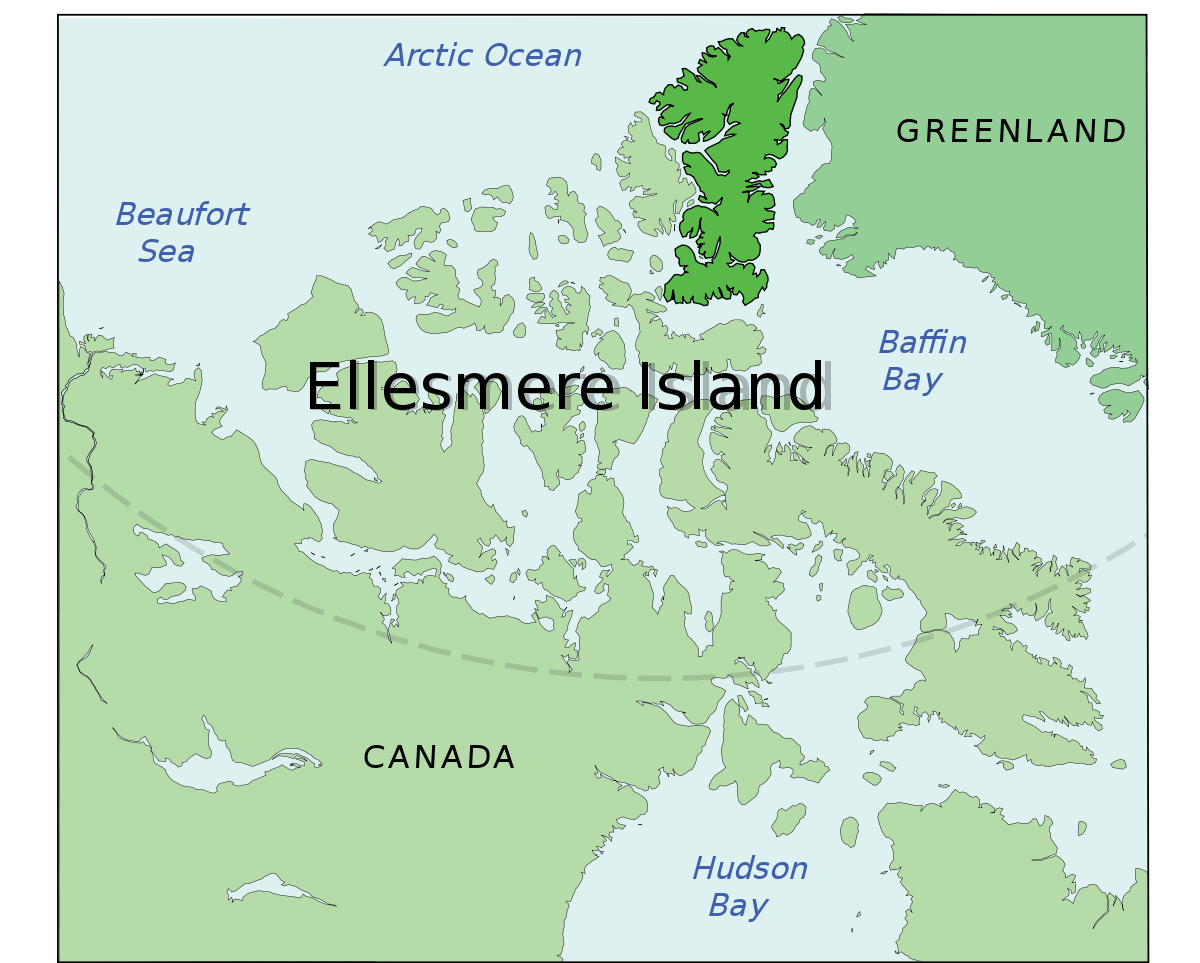

L'île d'Ellesmere est une grande île de l'océan Arctique, la plus au nord de Archipel arctique canadien, la troisième du Canada et la dixième au monde quant à la superficie. Pour cette raison, elle est parfois appelée Terre d'Ellesmere. Elle s'étend jusqu'à la latitude de 83° au cap Columbia, à 769 km du pôle Nord.

Toute proche du Groenland, dont elle borde la côte nord, c'est une île montagneuse et battue par le vent, majoritairement englacée, l'île est presque dépourvue de plantes et d’animaux.

Elle abrite l'établissement habité en permanence le plus septentrional du monde, la station des forces canadiennes d'Alert. Il s'agit d'une station météo et de radar qui permet de rappeler la juridiction du Canada aux grandes puissances qui passent sans permission sous les glaces canadiennes.

En février 1979, les techniciens en météorologie de la station d'Eureka, située dans le centre de l'île, sur le bord d'un profond fjord, ont calculé une température mensuelle moyenne de –47,9 °C, un record pour le Canada.

Histoire

Les premiers habitants de l'île d'Ellesmere sont de petits groupes d'Inuits, vers 1000 à 2000 av. J.-C. qui sont venus chasser les caribous de Peary, les bœufs musqués et les mammifères marins.

Comme ce fut le cas pour des chasseurs du Dorset (ou Paléoeskimos) et des pionniers Neoeskimos, la culture inuit de l'après-Ruin Island et de la fin de Thulé utilisa la région de la péninsule de Bache de manière extensive, aussi bien l'été que l'hiver, jusqu'à ce que des circonstances environnementales, écologiques ou peut-être sociales entraînent l'abandon de la région. Ce fut la dernière région de l'actuel Haut Arctique canadien à être dépeuplée durant le "petit âge glaciaire", ce qui atteste de son importance économique en tant que partie de la sphère culturelle du Smith Sound dont il a été occasionnellement une partie et parfois le principal peuplement.

Des Vikings, probablement venant de colonies du Groenland, atteignirent les îles d'Ellesmere, de Skraeling et de Ruin durant leurs expéditions de chasse et leur commerce avec des groupes inuits. Des structures inhabituelles sur la péninsule de Bache sont peut-être les restes des longhouses de la fin de la période du Dorset.

Le premier Européen à voir l'île après le pic du petit âge glaciaire est William Baffin en 1616 (cette période durant jusqu'en 1860) ; l'île fut nommée Ellesmere en 1852 lors de l'expédition d'Edward Inglefield d'après Francis Egerton, premier comte d'Ellesmere. L'expédition américaine menée par Adolphus Greely en 1881 traversa l'île d'est en ouest. Elle découvrit des fossiles de forêt. L'expédition tourna mal, deux navires de ravitaillement ne pouvant atteindre leur camp. L'expédition ne fut secourue qu'en 1884 ; 19 des 25 participants étaient morts de faim, de froid ou d'épuisement. Stenkul Fiord fut pour la première fois exploré en 1902 par Per Schei, un membre de la seconde expédition polaire norvégienne d'Otto Sverdrup.

La barrière de glace d'Ellesmere est documentée par l'expédition arctique britannique de 1875-76, durant laquelle le lieutenant Pelham Aldrich atteint le cap Sheridan (à l'ouest du cap Alert ( ), incluant la barrière de glace de Ward Hunt. En 1906, Robert Peary mène une expédition dans le nord de l'île, du cap Sheridan le long de la côte jusqu'au Nansen Sound (93°W). Durant l'expédition de Peary, la barrière de glace était continue, selon une estimation actuelle, elle devait couvrir 8900 km².

En 1968, l'expédition de l'Américain Ralph Plaisted est partie de l'île de Ward Hunt, tout près de là, pour atteindre le pôle Nord en motoneige. C'était la première expédition terrestre depuis l'amiral Robert Peary, en 1909, vers cet endroit.