Iguanodon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

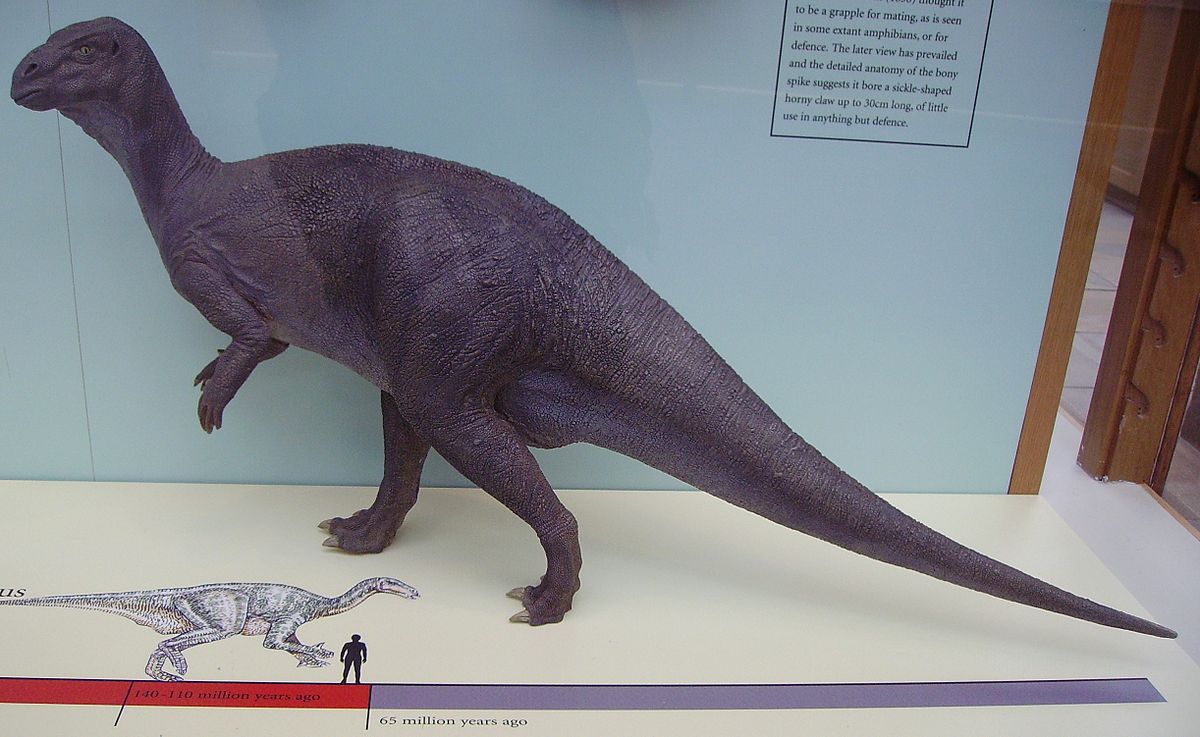

Description

L'iguanodon était très répandu au crétacé inférieur. Mesurant 5 m de haut, entre 6 à 10 m de long et pesant plus de 4 tonnes. Ce dinosaure était à la fois bipède et quadrupède. Il avait un corps massif. On a retrouvé des empreintes fossilisées avec la trace des quatre pattes. Cependant, la plupart ne révèlent que les empreintes des membres postérieurs, et on suppose que les iguanodons juvéniles avaient les bras trop courts pour s’en servir lors de leurs déplacements. L'iguanodon est caractérisé par un pouce très pointu qui lui servait à poignarder les carnivores le menaçant. Il était équipé d'un bec corné qui lui servait à arracher la végétation et ses dents aplaties lui permettaient de mâcher sa nourriture.

Paléobiologie

Posture

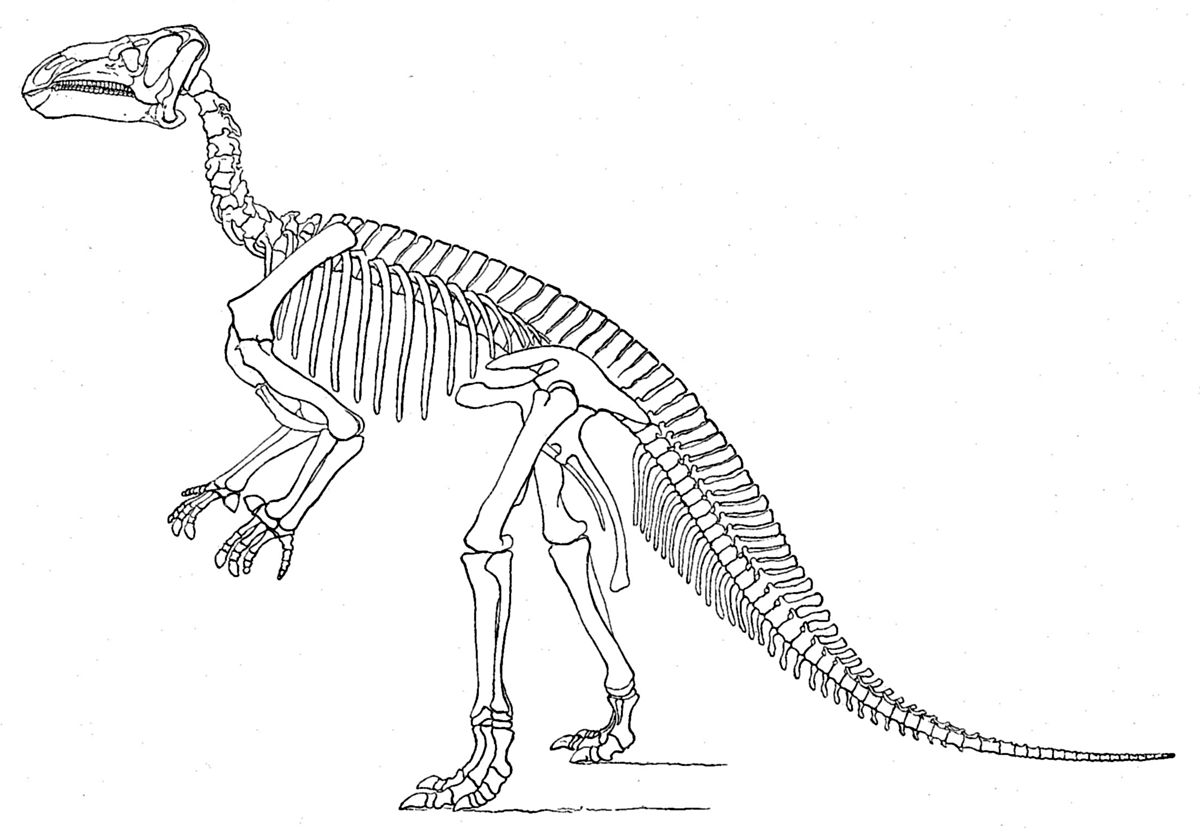

La position de ces reptiles a été très discutée. On les a d'abord considérés comme des quadrupèdes (car on se fondait sur l'idée qu'ils étaient similaires aux reptiles actuels, tel les iguanes). Mais lorsque des spécimens complets furent découverts, les scientifiques ont pu observer une grande disparité entre les membres antérieurs et postérieurs de l'animal et qu'il possédait une lourde queue. On a alors comparé ses caractéristiques à l'anatomie du kangourou. On a alors imaginé que l'iguanodon utilisait sa grosse queue musclée pour s'appuyer lorsqu'il tentait d'atteindre la végétation haute. Plus récemment, on a découvert que les vertèbres caudales étaient reliées et rigidifiées par des ligaments ossifiés. Il semble alors que la queue de l'iguanodon lui servait de balancier pour s'équilibrer et faire office de contrepoids à la lourde masse de son corps et qu'il pouvait se déplacer normalement sur quatre pattes mais qu'il se servait aussi de la bipédie pour courir, bien que cela soit vraisemblablement resté assez rare.

Mains

Les mains de l’iguanodon, très particulières, possédaient 5 doigts spécialisés :

- un pouce en éperon, qui jouait probablement un rôle de défense très efficace contre les prédateurs. En se redressant, l’iguanodon était capable d’attaquer la gorge et le ventre de ces agresseurs.

- trois griffes assez larges, faisant office de sabots lorsqu’il marchait à quatre pattes.

- un « petit » doigt articulé, capable de se replier sur la paume avec une rotation du poignet, servant à la préhension de ses aliments.

Alimentation

L'iguanodon était herbivore. Il devait vivre principalement dans les savanes du Mésozoïque, il se nourrissait probablement de fougères, de conifères, de cycas et de ginkgos qu'il mastiquait longuement. Pour pouvoir faciliter sa digestion, il devait avaler des cailloux nommés gastrolithes qui broyaient la nourriture à l'intérieur de son estomac.

Découverte

Le premier ossement (un tibia) d'iguanodon fut découvert en 1809. Quelques dents et autres os furent découverts par la suite en 1819. À cette époque, les scientifiques pensait que ces dents appartenaient à un mammifère d'une taille gigantesque. Cependant, Gideon Mantell, un géologue amateur de fossiles, remarqua que ces dents ressemblait à celles des iguanes d'Amérique du Sud. Le géologue l'appela alors iguanodon (dent d'iguane) et le présenta aux autres scientifiques en 1825. Ce fut le deuxième dinosaure découvert (même si à l'époque le terme "dinosaure" n'existait pas). Les principaux spécimens ont été retrouvés en Europe (Angleterre, Belgique, Espagne, Allemagne, France) et aux États-Unis (Utah, Dakota du Sud). Quelques restes ont été découverts en Tunisie, au Maroc (Immouzer Marmoucha), en Mongolie, en Thaïlande, Les squelettes les plus nombreux (une trentaine) et les plus complets ont été découverts en 1878 dans une mine de charbon, à Bernissart en Belgique. Neuf d'entre eux sont exposés dans une salle spécialisée du Muséum des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles, et un autre au Musée de Bernissart. Les deux musées reconnaissent d'ailleurs avec humour les avoir mal positionnés (en effet, ils sont exposés "debout" sur leurs membres postérieurs), suggérant un déplacement bipède qui ne devait être qu'anecdotique.

Selon certaines versions, c'est la femme de Gideon Mantell qui avait trouvé des dents énormes, et qu'elle les présenta à son mari, qui pensa immédiatement qu'elle devaient appartenir à un énorme lézard.

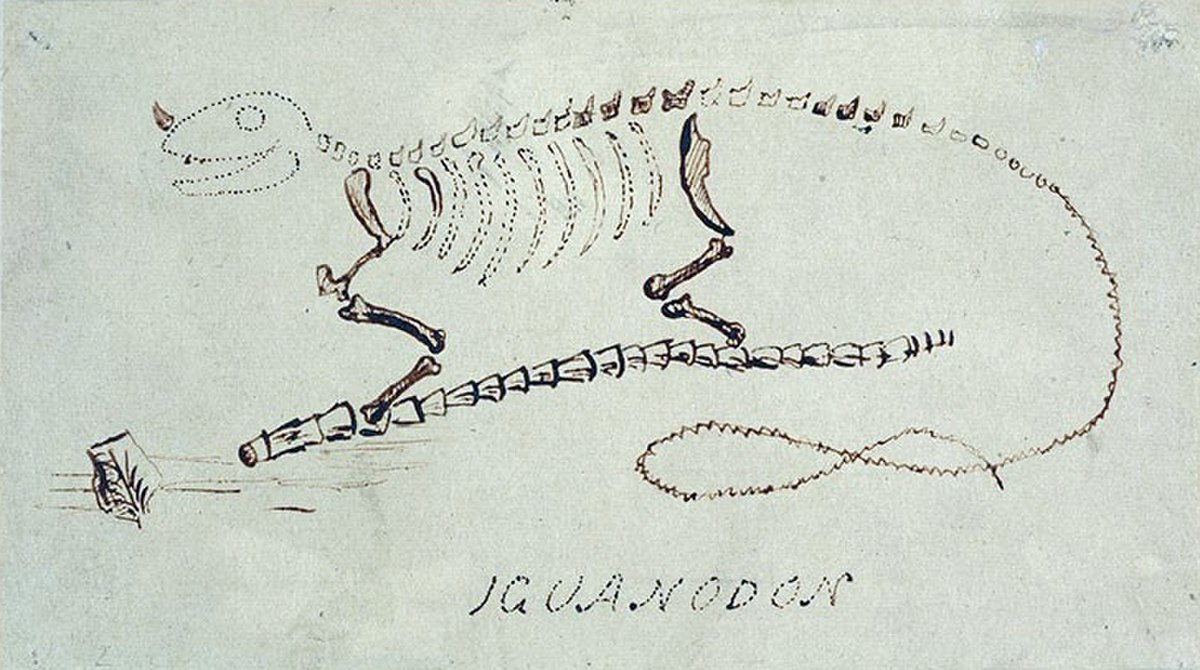

Première reconstitution

Mantell tenta une première reconstitution, mais avec si peu d'informations, il ne s'agissait que d'idées fausses car il s'inspira à la fois de la morphologie de l'iguane actuel et aussi du rhinocéros, ce qui explique pourquoi il lui plaça une petite "corne" sur le museau, qui se révéla être en fait le pouce de l'animal. Ce n'est qu'à partir de 1878 que l'anatomie du dinosaure devint claire. En effet, c'est cette année-là que furent découverts à Bernissart en Belgique beaucoup de squelettes (complets pour la plupart) d'Iguanodon, dont 29 furent remontés à la surface.

Découverte spectaculaire dans une mine belge

Dans le paisible village de Bernissart va se passer un événement déterminant dans l'histoire de la paléontologie. Cette modeste localité rurale connaît un essor industriel. Dès 1735 La société des Charbonnages de Bernissart creuse une quinzaine de fosses pour y extraire du charbon.

En 1870, 4 nouveaux puits sont creusés autour du village. En février 1878 dans la fosse Sainte-Barbe, les mineurs firent une découverte insolite : un amas jaunâtre encastré dans la paroi. Les mineurs pensèrent que c'était de l'or, mais ils se rendirent vite compte que ce n'était que de la pyrite, que l'on surnomme en anglais fool's gold, l'or des idiots. Cependant, de curieuses choses étaient enchâssées dans la pyrite, des choses qu'ils ne purent identifier.

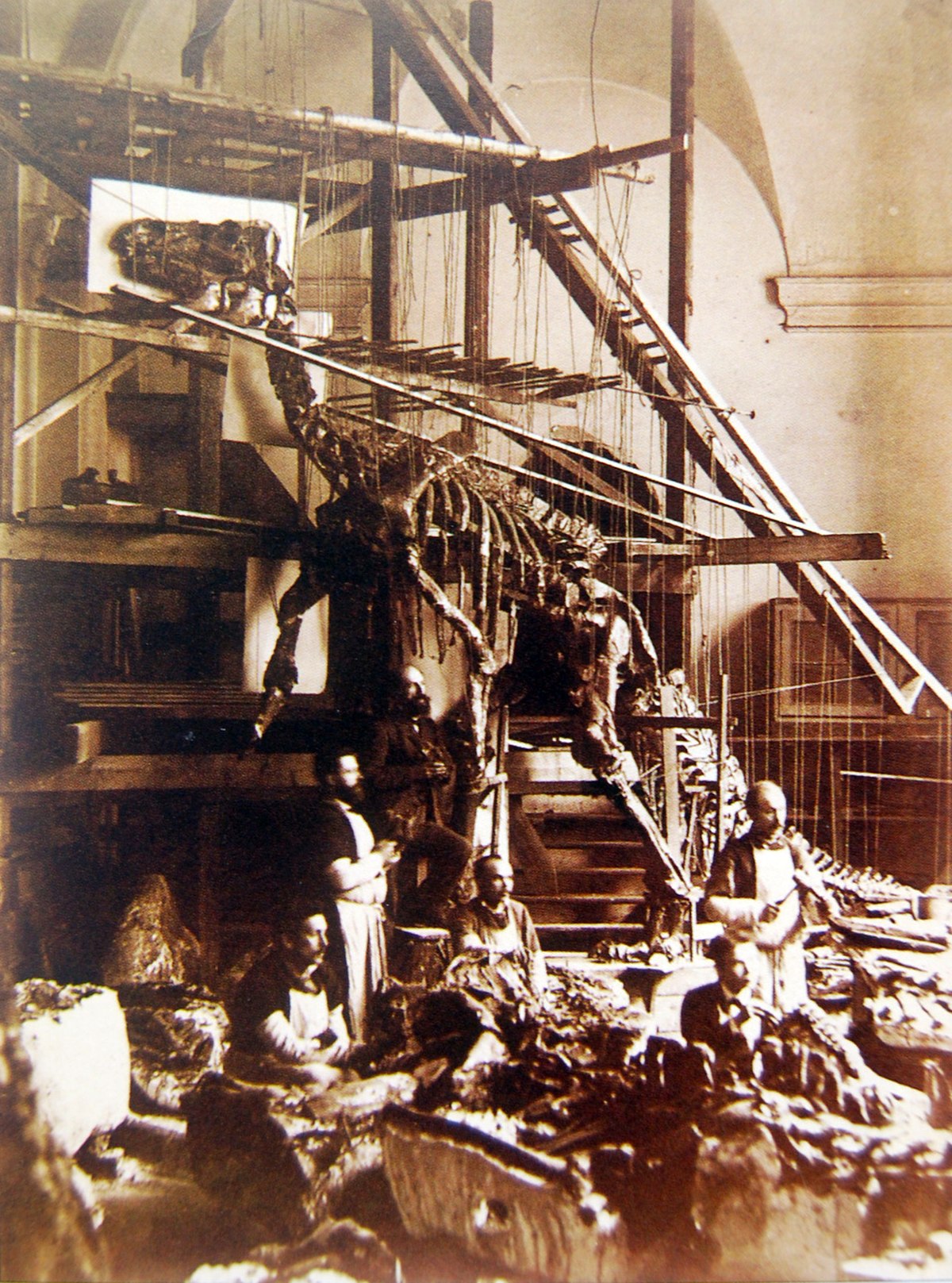

Le 2 avril, M. Fagès, directeur de la mine, fît partager sa découverte au docteur L'Hoir en lui demandant d'identifier cette curieuse trouvaille. Le scientifique découvrit la présence d'ossements en brûlant un morceau de la mystérieuse matière. Le directeur informa alors le géologue L.F. Cornet, ingénieur de mine réputé. Pendant ce temps on a découvert des ossements en grande quantité dont une partie de crâne. le 8 avril, devant les ossements qui le laissaient perplexe, L.F. Cornet suggéra de faire appel au paléontologue Van Beneden. Grâce aux dents trouvées parmi les ossements, Van Beneden identifia ces animaux comme étant des iguanodons. Au fil des 3 années de fouilles supervisées par Louis Dollo, 31 iguanodons furent découverts (dont deux restèrent en bas) mais aussi des plantes diverses, des poissons, des insectes, des reptiles non dinosauriens (crocodiles, tortues)...

La mine fut fermée 2 ans pour l'excavation des restes fossilisés; c'est une des rares collaborations paléontologues-industriels.

De ces fossiles, neuf squelettes complets reconstitués par Louis Dollo sont exposés au Musée des Sciences naturelles à Bruxelles et un au Musée de l'Iguanodon à Bernissart. Les dix-neuf autres qui furent remontés sont entreposés dans les caves du Musée des Sciences Naturelles de Belgique.

Modèle en bois |

au Musée des Sciences naturelles |

(Voir aussi les études des mines de Bernissart.)

Découvertes en France

En France, des découvertes récentes dans l'estuaire de la Charente ont révélé que les Iguanodons ont vécu jusqu'à la fin du Crétacé inférieur (environ 95 millions d'années). Il s'agirait donc des derniers Iguanodons connus.

L'environnement était idéal : un littoral sous un climat chaud et humide arborant une végétation de fougères arborescentes et d'Araucarias. La présence de nombreux résineux est attestée par l'abondance d'ambre retrouvé dans cette région et qui contient de nombreux insectes. Ce gisement est donc tout à fait exceptionnel, car l'ambre de la période des dinosaures est très rare.

Découverte rare au Maroc

C'est dans la région d'Immouzer Marmoucha que l'on a fait une découverte rare et unique: des empreintes fossilisées d'Iguanodon s'étalant sur plus de 5 hectares. Le lieu de la découverte a été nommé "la vallée des dinosaures".