If commun - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| If commun | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Coniferophyta | ||||||||

| Classe | Pinopsida | ||||||||

| Ordre | Taxales | ||||||||

| Famille | Taxaceae | ||||||||

| Genre | Taxus | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Taxus baccata L., 1753 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Pinales | ||||||||

| Famille | Taxaceae | ||||||||

| |||||||||

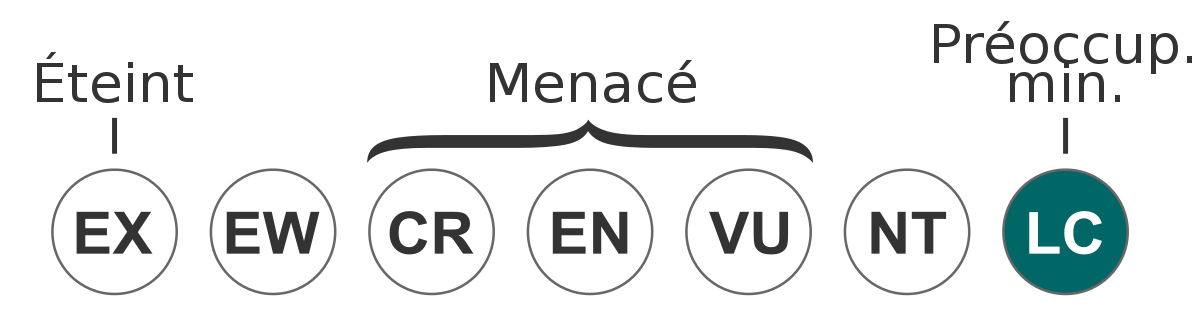

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

L’if commun (Taxus baccata) est un petit arbre, de 12 à 15 mètres de hauteur, de la famille des Taxacées. Très longévif, poussant lentement, c’est un arbre qui se prête bien à la taille.

Un peuplement d'If est appelé « Ivaie ». Ces peuplements sont devenus rares. Ils sont protégés au titre d'Habitat prioritaire en Europe. Les ivaies sont parfois ripicoles et certaines étaient ou sont encore (en Algérie par exemple) des bois sacrés.

Description

L'if est un arbre qui peut atteindre 20 mètres de haut mais la plupart des individus sont généralement plus petits. La forme est variable avec une cime irrégulière et un tronc court et noueux d'où partent des branches à quelques centimètres du sol. Les formes en buisson sont également fréquentes. L'écorce de l'arbre va du brun à un brun rougeâtre (parfois très foncé voire pourpre).

L'écorce est assez fine et se détache généralement en fines écailles. Les feuilles sont des aiguilles souples, plates de couleur vert foncé dessus et vert plus clair dessous. Elles mesurent généralement entre 2 et 4 cm. Les aiguilles sont insérées en spirale autour des pousses.

L’if est une espèce dioïque : Les fleurs des pieds mâles, jaunâtres produisent un pollen jaune au printemps. Les fleurs des pieds femelles sont verdâtres et forment des fruits charnus, rouge vif ; les « arilles ». La chair du fruit n'est pas toxique. Sucrées ; elles sont consommées par les oiseaux qui en rejettent la graine dans leurs excréments, ce qui contribue à la diffusion et la reproduction de l'espèce. La graine, toxique comme tout le reste de la plante, n'est pas digérée par les animaux.

La toxicité de l'If est due à un mélange d’alcaloïdes : taxoïdes, diterpènes cycliques estérifiés par des acides banals et par des acides aminés ou des composés voisins eux-mêmes amidifiés : taxine A, B, C, paclitaxel, 10-désacétylbaccatine III, taxiphilline, cephalomannine, etc. Un seul glucoside a été isolé, la taxicatine.

La sève de l'If contient une huile irritante pour le tube digestif.

En définitive, une centaine de composés ont été isolés chez l'If. La taxine qui est la substance la plus anciennement isolée est en général considérée comme responsable de la toxicité, mais il est vraisemblable que d'autres substances le soient également plus ou moins.

Origine, distribution

L’espèce est originaire d’Europe, d’Afrique du Nord et du nord de l’Iran.

En France l'if est présent localement en sous-bois de hêtraie principalement, chênaie humide, plus rarement en sapinière. Il se rencontre en plaine dans le nord en Bretagne, Normandie, Vosges et plus souvent en basse et moyenne montagne dans le sud et en Corse où quelques ivaies ont survécu. Il se rencontre en peuplements reliques dans les massifs calcaires de Provence principalement à la Sainte-Baume (1148 m) à l'est de Marseille; en ubac dans la hêtraie accompagné du houx. Il peut y atteindre 17 m de hauteur et un âge de 800 ans. En moindre mesure à l'ubac de la Sainte-victoire (1011m)et des mont Aureliens (879 m), dans la forêt domaniale des Morières, et le long des cours d'eau.

Dans les gorges du Verdon où il est encore abondant, certains sujets auraient plus de 1000 ans d'âge

on peut trouver des ifs vénérables dans certaines communes, cimetières ou parcs de chateaux. A titre d'exemple, un if de la commune de Foulbec (Département de l'Eure) a plus de 1000 ans. De nombreux spécimens très anciens sont répertoriés en Allemagne.