Hystérie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Dans la psychanalyse moderne

Jean Bergeret parle de structure hystérique (Cf.Structure en psychopathologie) qu'il voit comme le maillon le plus élaboré en direction de la maturité: Du point de vue topique, la structure hystérique ne comporte pas de régression du Moi, mais une simple régression topique de la libido sans régression dynamique ni temporelle. L'hystérique de structure présente d'importantes fixations au stade phallique de Karl Abraham tout en gardant de fortes composantes orales (...)

Psychosomatique

La psychanalyse, par la suite, sera amenée à différencier l'hystérie d'autres troubles psychosomatiques. Si le principe de conversion semble au premier regard le même, il y a plusieurs différences essentielles. La différence principale est structurelle et essentielle selon le point de vue de la psychopathologie psychanalytique. Si l'hystérie est une névrose, d'autres troubles psychosomatiques ne peuvent pas être compris en se référant uniquement à la structure névrotique. Le modèle du passage de psychique à corporel n'y est pas le même. Dans l'hystérie, c'est la conversion hystérique, qui implique une histoire psychique et une forme symbolique d'expression du désir érotique. Le symptôme corporel, tel que la paralysie, se laisse analyser et révèle le passé historique psychique.

Dans les troubles psychosomatiques, le symptôme implique bien plus un rejet de la vie psychique. Ce que le psychique, même inconscient, ne prend pas en charge, les représentations donc qui sont déniées, forcloses de la vie psychique, provoqueront des troubles médicaux, mais sans signification inconsciente. L'école psychosomatique de Paris (IPSO) à la suite des travaux de Pierre Marty, Michel Fain, etc. a montré que ce qui y était en cause, c'est le défaut ou l'absence de symbolisation: la pulsion n'est pas traitée psychiquement sur le modèle du travail du rêve mais elle s'attaque sans médiation au corps, on parle alors de pensée opératoire. Pour les cas ou l'atteinte organique n'est pas trop développée, le travail de l'analyste devra être, selon l'expression de Joyce McDougall, d'hystériser les symptômes.

En psychanalyse, l'hystérie ne recouvre donc pas tout trouble physique inexplicable par une affection médicale autre que psychique. Il s'agit d'une structure à part entière.

Hystérie et psychanalyse

Études sur l'hystérie

Ce sont les travaux que Sigmund Freud a réalisé avec Joseph Breuer qui l'ont mis sur les traces de la construction du modèle psychanalytique. Poursuivant les hypothèses psychogénétiques de quelques-uns de ses prédécesseurs, il a donné à l'hystérie et à la névrose leur lettre de noblesse.

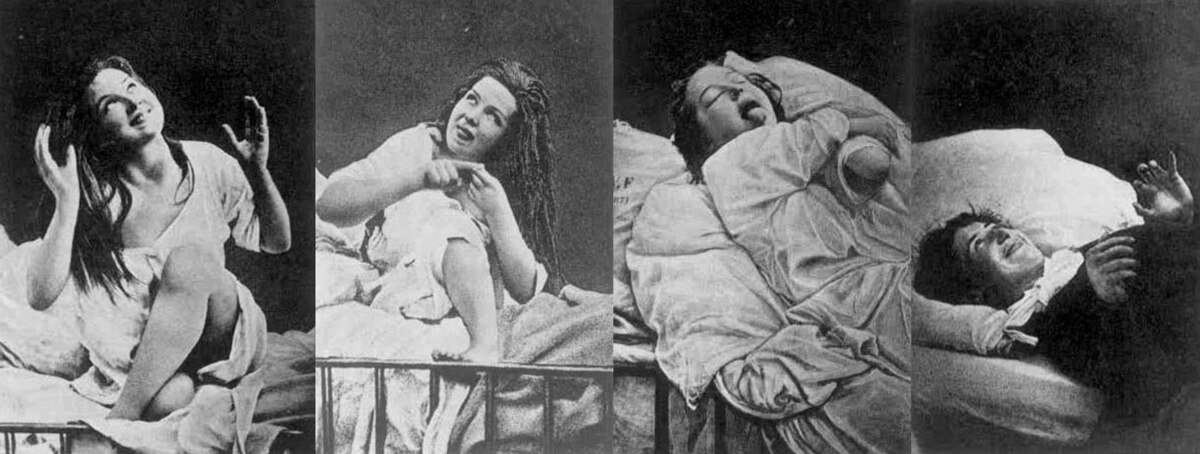

Dès 1883, Joseph Breuer a parlé à Freud de son traitement de sa patiente Anna O. alias Bertha Pappenheim qui souffrait de troubles hystériques. Les avatars transférentiels et contre-transférentiels de cette cure menée par Breuer ont donné lieu jusqu'à récemment à toute une série de travaux. C'est à Paris dans les services du professeur Charcot en 1885 que Freud fait de l'hystérie un sujet d'études privilégié. Il admirait Charcot et était impressionné par ses séances d'hypnose avec des hystériques à la Salpétrière mais il se séparait de l'hypothèse organiciste de son maître pour privilégier une étiologie psychotraumatique. L'étude du cas Emma illustre bien le modèle adopté par Freud à l'époque. Cette jeune femme souffrait d'une « phobie hystérique » des magasins où elle ne pouvait se rendre seule. Freud l'amène à associer et le revient un souvenir de l'adolescence où, alors qu'elle faisait des courses dans un magasin, elle vit deux jeunes hommes - elle se souvient de l'un d'eux - qui riaient ensemble, et, saisie d'une sorte d'affect d'effroi, prit la fuite. Ce souvenir en amène un autre, âgée de huit ans elle est allée deux fois seule dans le magasin d'un épicier (...). Le patron lui agrippa les organes génitaux à travers ses vêtements. Malgré cette première expérience, elle s'y rendit une seconde fois (...) comme si elle avait voulu par là provoquer l'attentat. La première scène venant à la conscience ne s'explique dès lors qu'avec la première qui est réinterprétée en après coup dans sa dimension sexuelle. C'est parce qu'elle est devenue pubère et par associations d'idées que les jeunes hommes et leur attitude prend une dimension traumatique venant de l'impact de l'attentat de l'épicier lorsqu'elle avait huit ans. L'un ne se comprend pas sans l'autre. « L'hystérique souffre de réminiscence ! » dira Freud.

En effet, en 1893, Freud et Breuer publient leurs études où ils mettent analysent la causalité psychotraumatique et le traitement par la méthode cathartique. Freud élabore les notions de psychonévrose de défense et de libido. Deux ans plus tard seront publiées les Études sur l'hystérie. Breuer n'était pas d'accord avec Freud sur le fait que toutes les hystériques avaient subi un traumatisme sexuel, la plupart du temps une séduction d'adulte, ou dans nos termes actuels un "abus". Il partageait par contre l'idée qu'un traumatisme vécu était à l'origine des troubles hystériques.

Modèle métapsychologique: déplaisir et refoulement

L'hystérie traumatique préfigure le modèle psychanalytique de la névrose. Dans une première phase, il s'agissait de respecter l'idée tirée de la neurologie d'un traumatisme à l'origine d'un trouble avant d'en arriver à un modèle psychologique (métapsychologique) dégagé de la neurologie. Freud relève que les symptômes physiques, s'ils sont reliés à un trouble psychique, trouvent leur origine dans l'histoire psychosexuelle du sujet. L'hystérie serait la réponse corporelle à un traumatisme sexuel subi durant l'enfance. C'est la première théorie, celle d'un événement réel cause d'un traumatisme psychique : la fameuse neurotica. Dans le "Manuscrit K" des lettres à Fliess, Freud revient sur l'étiologie de l'hystérie : L'hystérie présuppose nécessairement une expérience vécue primaire de déplaisir, donc de nature passive (p.218). Il y souligne aussi le rôle primordial du refoulement. Plus loin dans "l'Esquisse" il ajoute, (...)le refoulement hystérique a lieu manifestement à l'aide de la "formation de symbole", du déplacement sur d'autres neurones.

L'abandon de la Neurotica

Dans une lettre à Wilhelm Fliess du 21 septembre 1897, il écrit : Et maintenant, il faut que je te confie tout de suite le grand secret qui, au cours de ces derniers mois, a lentement commencé à devenir clair. Je ne crois plus à ma "Neurotica". Il abandonne l'hypothèse première d'un évènement vécu et passera à l'autre qui est celle d'un traumatisme découlant d'un fantasme de séduction formé par l'hystérique qui acquière ainsi et c'est là la réelle nouveauté le statut d'un traumatisme psychique. Beaucoup a été dit à propos de ce changement de théorie, notamment que Freud aurait été ainsi amené à négliger des abus réels que nombre de ses patientes auraient subis. Ça n'est pas impossible mais il n'en reste pas moins qu'avec ce changement de perspective, Freud fait advenir la vie psychique à un statut de "réalité" qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il met au même plan - ou à peu près, ça se discute - l'impact d'un traumatisme extérieur, abus, vécu violent, etc. et un "évènement" de la vie intrapsychique tramé par le complexe d'Œdipe qui sera lui découvert très peu de temps après, découverte relatée dans la même correspondance avec Fliess. André Green écrit en 1972 à propos de ce changement de théorie: Ce qui est en jeu ce n'est pas la séduction agie, ce sont les signes minimaux, porteurs d'un tel désir qui sont reconnus par la fille, comme le jaloux reconnaît le comportement séducteur de son amante à l'égard du rival. Ce qui est en jeu, c'est la fonction de méconnaissance du désir de la fille qui souhaite être séduite.

Notons que bien avant les critiques de Jeffrey Moussaieff Masson par exemple, Sándor Ferenczi reprochera à Freud l'abandon de cette neurotica. Dans Confusion des langues, il abordera la question d'une séduction réelle d'un enfant par un adulte, comprenant cette séduction comme la confusion de deux registres : celui de la sexualité génitale, qui est propre à l'adulte, et celui de la sexualité infantile.

En tout état de cause, ce qui subsiste c'est que d'une manière ou d'une autre, la notion de traumatisme vécu dans la réalité extérieure ou dans la réalité psychique subsiste dans l'étiologie de la névrose hystérique et qu'elle sera reprise dans la plupart des théories ultérieures de Freud, notamment dans la seconde topique en 1924.

Le complexe d'Œdipe et la "bisexualité psychique" dans l'hystérie

Dans la correspondance avec Fliess, Freud parle complexe d'Œdipe mais il ne le théorise pas encore, notamment pour les hystériques. C'est en 1910 qu'il l'inclut dans ses théories en l'universalisant. C'est donc dans les théories ultérieures et celles d'autres psychanalystes qu'il faut se tourner pour y trouver la mise en commun des troubles hystériques et du complexe d'Œdipe ainsi que du complexe de castration. Dans le cas Dora (1905), le rôle du désir œdipien est déjà bien envisagé et Freud, même s'il s'est certainement trompé dans sa technique psychanalytique comme l'écrit notamment Michel Neyraut, avait bien pressenti que, pour reprendre le terme de Neyraut: Derrière M. K... il y a le père de Dora; Freud le démasque en peu de temps; derrière le père il y a la gouvernante; derrière la gouvernante, il y a Mme K... et derrière tout le monde il y a Freud (p. 137). Ce qui se trame dans la cure de Dora c'est une succession de trompes l'œil qui cachent un œdipe qui va de l'attirance pour Monsieur K..., puis qui s'inverse par identification aux objets d'amour du père : l'amour homosexuel pour Mme K..., pour la gouvernante et donc à sa mère. C'est ici qu'intervient la "bisexualité psychique" que Freud, selon Neyraut et d'autres analystes n'a pas su traiter contre-transférentiellement dans ce cas d'hystérie. Rappelons que Dora était une adolescente que Freud avait reçu pour des symptômes hystériques dégoût, sensations de pression sur la partie supérieure du corps et l'horreur des hommes en tête à tête tendre avec une femme, toux, aphonie, etc. Elle avait subi une tentative de séduction par un ami de la famille Monsieur K... qui avait tenté de l'embrasser. Notons que Dora était par ailleurs convaincue Mme K... avait été l'amante de son père. Elle avait aussi mis à jour l'amour de la gouvernante de maison pour ce même père et que son attitude chaleureuse envers elle était grandement dépendante de la présence ou l'absence de celui-ci. En son absence, cette gouvernante se montrait indisponible pour Dora. Ceci met Freud sur la piste de l'attirance de Dora pour Mme K..., qui cache celle envers sa mère, par identification (identification hystérique), pour "se mettre à la place" et ainsi obtenir l'amour du père. Bref dit Freud, elle était amoureuse de son père. Le tout étant bien entendu vécu de manière inconsciente et sous le sceau du refoulement, des déplacements, etc. Il précise : J'ai appris à considérer de pareilles relations amoureuses inconscientes entre père et fille, mère et fils, comme la reviviscence de germes sensitifs infantiles. Ils sont reconnaissables à leurs conséquences anormales. J'ai exposé ailleurs (dans l'interprétation des rêves) avec quelle précocité se manifestait l'attraction sexuelle entre parents et enfants, et j'ai montré que le mythe d'œdipe devait sans doute être compris comme une adaptation poétique de ce qui est typique dans ces relations. Il ajoute encore et à propos de des névrosés : Cette inclination précoce de la fille pour son père et du fils pour sa mère, dont on trouve probablement trace chez la plupart des gens, doit être considérée comme étant dès le début, plus intense chez les personnes prédestinées à la névrose par leur constitution(...).

Hystérie de conversion ou (conversion hystérique)

La conversion est le noyau de l'hystérie affirme Freud. Dans l'hystérie, l'idée incompatible est rendue inoffensive par le fait que sa somme d'excitation est transformée en quelque chose de somatique. Pour ceci, je désire proposer le nom de conversion. (...)Le moi a ainsi pu se libérer de la contradiction, mais en échange il s'est chargé d'un symbole mnésique, innervation motrice insoluble ou sensation hallucinatoire revenant sans cesse.

Hystérie d'angoisse

Le terme a été introduit par Wilhelm Stekel en 1908. Freud le reprendra a propos du petit Hans pour souligner que de son point de vue, la phobie ne saurait constituer un processus pathologique indépendant. Il note donc une similitude structurale avec l'hystérie de conversion.