Hydrologie de la Suisse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Cours d'eau

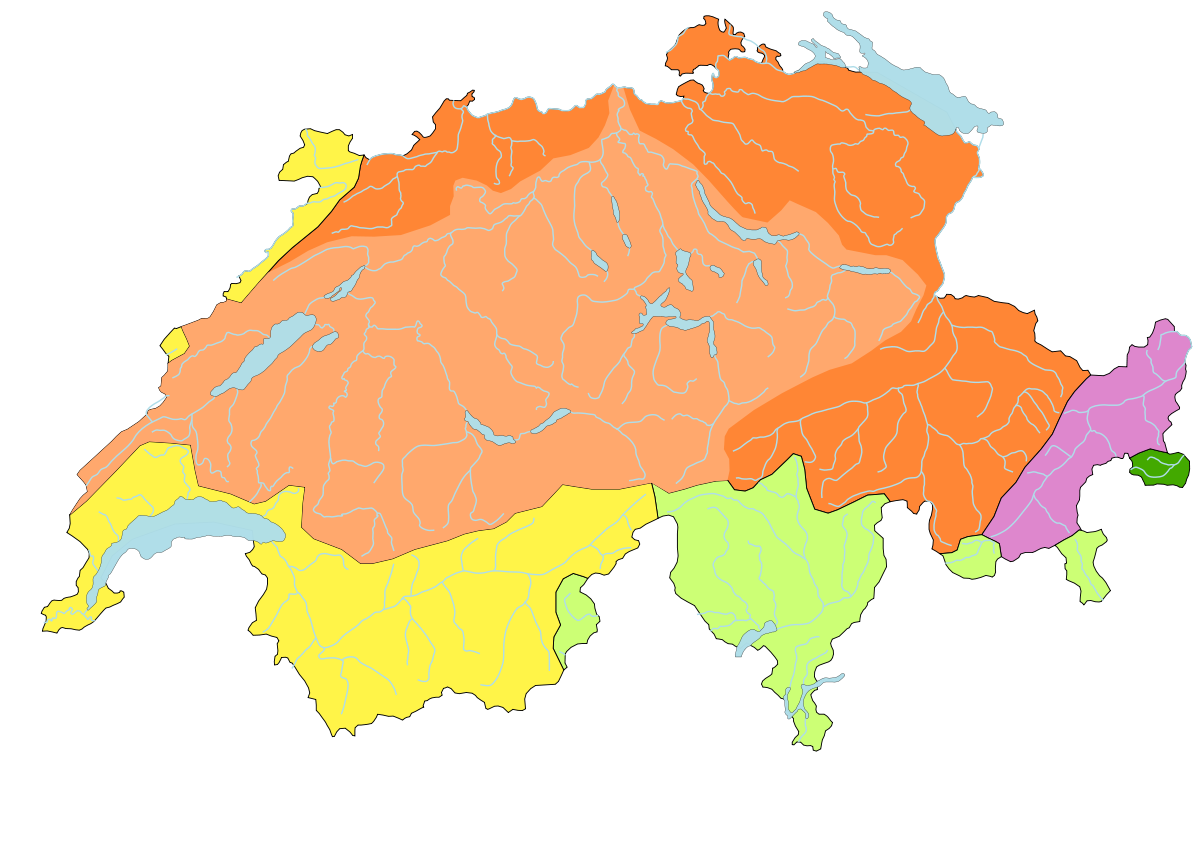

Les eaux de surface s'écoulent par un réseau de près de 65 000 km de cours d'eau, répartis dans les bassins versants de cinq fleuves européens : le Rhin, le Rhône, le Pô, le Danube et l'Adige. Le réseau hydrologique suisse arrose ainsi la mer du Nord, la mer Méditerranée, la mer Adriatique et la mer Noire. Parmi ces cinq fleuves, seuls deux prennent leur source en Suisse, le Rhin et le Rhône. Pour les trois autres fleuves, ce sont des affluents qui prennent leur source en Suisse.

| Bassin versant | Pourcentage de la superficie de la Suisse | Principaux affluents en Suisse | Se jette dans |

|---|---|---|---|

| Rhin | 68 % | Aar, Reuss | mer du Nord dans un delta aux Pays-Bas |

| Rhône | 18 % | Doubs | mer Méditerranée dans un delta (la Camargue) en France |

| Pô | 9,3 % | Tessin | mer Adriatique dans un delta au nord-est de l'Italie |

| Danube | 4,4 % | Inn | mer Noire dans le plus grand delta européen en Roumanie et en Ukraine |

| Adige | 0,3 % | Rom | mer Adriatique, au nord du delta du Pô |

Le massif du Saint-Gothard et les glaciers qui s'y trouvent sont le lieu de naissance de nombreux cours d'eau, dont le Rhin, le Rhône, le Tessin, l'Aar ou encore la Reuss.

Les régimes hydrologiques des différents cours d'eau présents en Suisse ont fait l'objet d'une étude menée par l'Institut de Géographie de l'Université de Berne. Cette étude a concerné 95 bassins versants avec des surfaces de 10 à 500 km2. Seize types de régimes ont été identifiés, répartis en trois grandes classes distinctes correspondant à trois aires géographiques du pays. Ces trois classes de régimes sont le régime alpin, le régime du plateau et du Jura et le régime du sud des Alpes. Les régimes alpins sont souvent dominés par l'influence glaciaire. Le plateau et le Jura sont marqués par des régimes de type pluvial et nival. Pour le sud des Alpes il s'agit de régimes pluviaux avec influence méridionale.

Rhin

Le bassin versant du Rhin est le plus vaste de Suisse, couvrant 68 % de la superficie du territoire. Ce bassin versant est dominé par la présence de l'Aar, principal affluent du Rhin en Suisse.

Le Rhin prend sa source en Suisse dans le massif du Saint-Gothard dans le canton des Grisons. Il ne prend le nom de Rhin qu'à la confluence de deux rivières nommées « Rhin antérieur » et « Rhin postérieur » même si le cours du Rhin antérieur est considéré comme le Rhin. Il suit un parcours du sud-est vers le nord-ouest en passant par Ilanz puis Coire où il bifurque vers le nord. Peu après, il récupère les eaux du Landquart sur sa rive droite. Ensuite, il marque la frontière avec le Liechtenstein puis avec l'Autriche. Il se jette alors dans le lac de Constance et marque la frontière avec l'Allemagne. À Schaffhouse, il passe les chutes du Rhin. Il quitte la Suisse à Bâle et marque dès lors la frontière entre l'Allemagne et la France. Délimitant une bonne partie de la frontière entre la Suisse et ses voisins orientaux et septentrionaux, la majorité du bassin versant du Rhin en rive droite et en amont de Bâle n'est pas situé en Suisse.

À sa sortie de Suisse, à Bâle, le débit moyen annuel du Rhin est d'environ 1 000 m3/s (1 079 m3/s mesuré en 2007 à la station de Rheinhalle). À son embouchure dans la mer du Nord, le débit moyen annuel est de 2 200 m3/s mesuré à Lobith, Lobith étant la dernière station de mesure avant que le Rhin ne se sépare en différents bras pour former un delta.

La surface totale du bassin versant du Rhin est de 185 000 km2, bassin versant réparti entre la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, l'Autriche, le Liechtenstein et l'Italie. Sur ce bassin versant, 35 897 km2 se situent en amont de Bâle, dont 24 300 km2 situés en Suisse.

| Totalité du fleuve | Amont de Bâle | |

|---|---|---|

| Surface du bassin versant | 185 000 km2 | 35 897 km2 soit environ 20 % |

| Débit | 2 200 m3/s | 1 079 m3/s soit environ 45 % |

- Comparaison des surfaces de bassin versant et débit pour le Rhin, totalité du fleuve et amont de Bâle.

Le tableau précédent montre les débits et les surfaces de bassin versant comparés entre la totalité du fleuve et sa partie en amont de Bâle. Bien que le bassin versant ne représente que 20 % en amont de Bâle, le fleuve a déjà acquis près de la moitié de son débit à cet endroit. Cela montre l'influence des zones montagneuses, principalement situées en Suisse mais aussi en Allemagne, en Autriche et au Liechtenstein. Ces zones montagneuses confèrent au Rhin, ainsi qu'à ses affluents montagneux, un débit très variable. Ainsi, en 2006, le débit est de 473 m3/s en janvier et 1 877 m3/s en avril. Cette situation est due au fait que les précipitations tombent essentiellement sous forme de neige en hiver. Le fort débit du mois d'avril est quant à lui la conséquence de la fonte de ces neiges hivernales.

Le Rhin reçoit des affluents importants en Suisse, notamment la Thur en Suisse orientale et l'Aar, principal bassin versant de Suisse centrale. La Thur se jette dans le Rhin peu après les Chutes du Rhin de Schaffhouse.

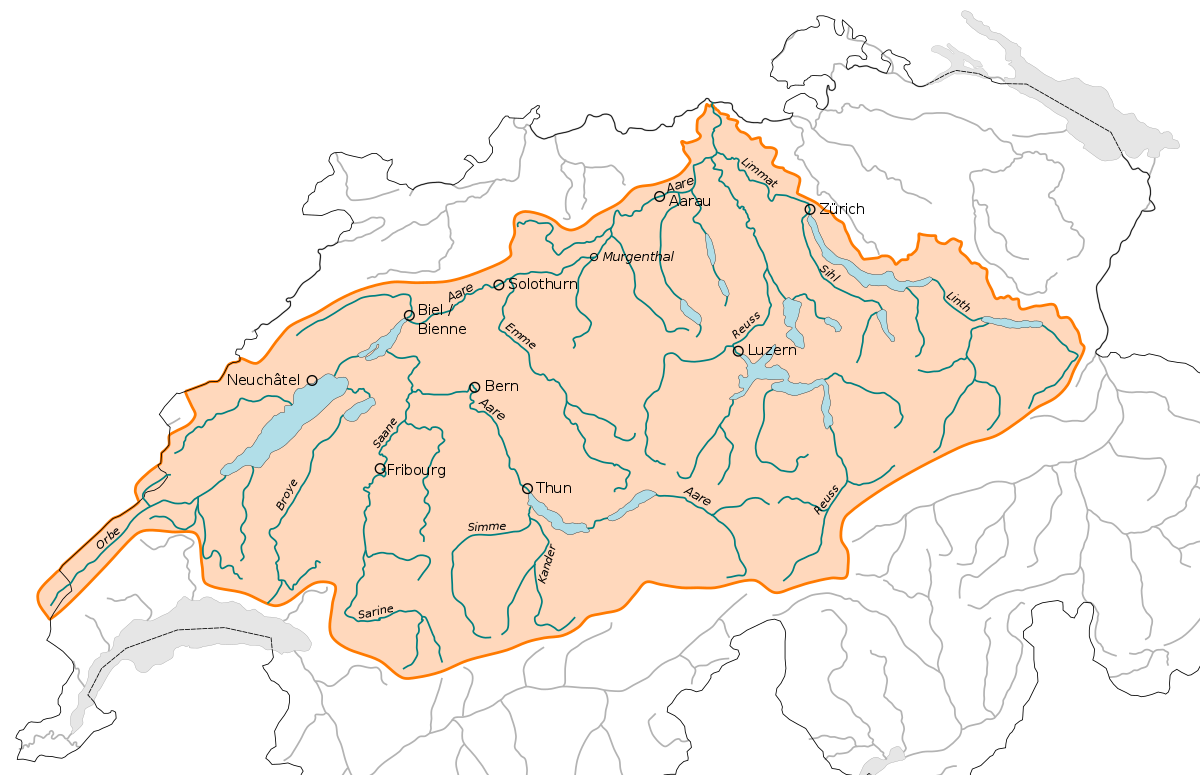

Aar

Le réseau hydrologique de l'Aar est notamment composé de l'Emme, la Limmat, la Reuss ou la Sarine ainsi que de nombreux lacs : le lac de Zurich, le lac de Thoune, le lac des Quatre Cantons ou le lac de Neuchâtel. Parmi les affluents de l'Aar, comme la Kander et la Sarine sur la rive gauche, l'Emme, la Reuss et la Limmat sur la rive droite. L'Aar et plusieurs de ses affluents, comme la Linth et la Kander, ont subi des travaux de correction, leurs cours respectifs ont été déplacés ou aménagés.

L'Aar prend sa source non loin du Finsteraarhorn, sommet de 4 274 m d'altitude situé dans le massif de l'Aar-Gothard. Elle contourne ce massif par le nord-est puis alimente successivement le lac de Brienz et le lac de Thoune, Interlaken étant située entre ces deux lacs sur les rives de l'Aar. À la sortie du lac de Thoune, son cours se dirige vers le nord. Berne, la capitale de la confédération, s'est développée dans un méandre de la rivière. Pendant les travaux de correction des eaux du Jura, son cours a été modifié pour passer dans le lac de Bienne. Elle traverse ensuite le plateau suisse d'ouest en est pour rejoindre le Rhin près de Koblenz en Argovie.

La Kander est un torrent de montagne qui prend sa source dans les Alpes bernoises. Elle se jette dans le lac de Thoune où elle devient un affluent de l'Aar. Avant les travaux de déviation du XVIIIe siècle, la confluence se situait plusieurs kilomètres en aval de l'exutoire du lac. En 2007, le débit moyen annuel de la Kander peu avant de rejoindre l'Aar dans le lac de Thoune est de 21,2 m3/s, mesurés à Hondrich (localité de Spiez).

La Sarine prend sa source dans les Alpes bernoises au col du Sanetsch. Sur le cours de cette rivière s'étend le Röstigraben, littéralement « fossé des röstis ». Cette expression symbolise la frontière linguistique et culturelle entre Suisse romande et Suisse alémanique. La Sarine se jette dans l'Aar peu après Laupen, juste avant que l'Aar ne rejoigne le lac de Bienne. En 2007, le débit moyen annuel de la Sarine à Laupen est de 58,5 m3/s.

L'Emme prend sa source au nord du lac de Brienz, elle suit un cours du sud vers le nord à travers le plateau suisse. Elle se jette dans l'Aar en aval de Soleure, à Luterbach. Avant les différents travaux réalisés sur l'Aar, la confluence de ces deux cours d'eau générait d'importantes inondations dans la région de Soleure et en amont. En 1651, une inondation aurait formé un « grand lac de Soleure » entre Soleure et le lac de Bienne. Depuis ces travaux et notamment la correction des eaux du Jura, la condition de Murgenthal fixe un débit limite de l'Aar à ne pas dépasser en aval de la confluence de l'Emme, soit 850 m3/s. En cas de crue, l'Aar est partiellement retenue dans les trois lacs (Neuchâtel, Bienne et Morat) pour décaler dans le temps les deux pics de crues des rivières et éviter que la superposition des pics des crues n'engendre des inondations. En 2007, le débit moyen annuel de l'Emme à Wiler est de 13,7 m3/s.

La Reuss prend sa source à proximité du col du Saint-Gothard dans le massif de l'Aar-Gothard. Elle forme la vallée d'Andermatt puis rejoint le lac des Quatre Cantons dont elle est l'émissaire. Après Lucerne, elle se dirige vers le nord et se jette dans l'Aar à Brugg, peu avant la confluence avec la Limmat. En 2007, le débit moyen annuel de la Reuss à Mellingen est de 137 m3/s.

La Limmat est le dernier gros affluent de l'Aar en direction de la confluence avec le Rhin. Elle nait dans le lac de Zurich, dans lequel se jette notamment la Linth. En 2007, le débit moyen annuel de la Limmat à Baden, en Argovie, est de 96,8 m3/s.

| Rhin | Aar | |

|---|---|---|

| Année 2004 | 402 m3/s | 493 m3/s |

| Année 2005 | 384 m3/s | 499 m3/s |

| Année 2006 | 402 m3/s | 599 m3/s |

| Année 2007 | 413 m3/s | 610 m3/s |

- Comparaison des débits du Rhin et de l'Aar, aux dernières stations de mesures suisses avant la confluence.

Le tableau ci-dessus montre l'importance de l'apport de l'Aar dans le débit du Rhin. Ces débits sont aussi à rapprocher de celui du fleuve proche de son embouchure, 2 200 m3/s.

Rhône

Le bassin versant du Rhône couvre 18 % de la superficie de la Suisse. Il est composé de deux parties distinctes en Suisse: le Doubs et le cours principal du Rhône. Le Doubs est un affluent de la Saône qui rejoint le Rhône à Lyon, en France.

Le Doubs est un sous-affluent du Rhône, c'est-à-dire qu'il est un affluent de la Saône elle-même affluent du Rhône. Le Doubs prend sa source en France à Mouthe, dans le massif du Jura. Dans le canton de Neuchâtel à proximité des Verrières, quelques rivières sont des affluents du Doubs puis, à partir des Brenets, il marque la frontière entre les deux pays. Dans le canton du Jura, il forme une boucle dans la région de Saint-Ursanne puis franchit la frontière. Le débit annuel moyen du Doubs à Ocourt, avant de rejoindre la France, est de 38 m3/s.

Le Rhône prend sa source non loin du Rhin dans le massif du Saint-Gothard. Le cours du Rhône débute par le glacier du Rhône dans le canton du Valais ; il coule ensuite de l'est vers l'ouest à travers ce canton, bifurque vers le nord-ouest à Martigny et rejoint le lac Léman. Entre le glacier et le lac, le Rhône reçoit quantité d'affluents sur ses deux rives sous la forme de torrents de montagne. Cette portion du cours du Rhône a subi de multiples aménagements au XIXe siècle et au XXe siècle.

Le niveau du lac Léman est aujourd'hui régulé par un barrage sur le Rhône situé en ville de Genève à proximité de l'exutoire du lac. Il traverse la ville et le canton de Genève et entre en France à Chancy. Entre le lac Léman et Chancy, il reçoit les eaux de l'Arve sur sa rive gauche. Le débit moyen annuel du Rhône à Genève est de 261 m3/s en 2007.

À sa sortie du territoire suisse, le débit du fleuve est de 358 m3/s. Proche de son embouchure dans la mer Méditerranée, ce débit est de 1 700 m3/s.

Pô

Le Pô ne s'écoule pas lui-même en Suisse mais plusieurs de ses affluents, tous situés sur la rive gauche du Pô, prennent leurs sources dans les Alpes suisses. En Valais, dans la région de Simplon et de Gondo, se trouve la Diveria. Cette rivière est un affluent du Toce qui se jette dans le lac Majeur. Le Tessin, Ticino en italien, est le cours d'eau émissaire du lac Majeur. Le bassin versant formé par le Tessin et ses affluents couvre un grande partie du canton du Tessin. La partie aval du lac Majeur est située en Italie. De là, le Tessin part vers le sud et rejoint le Pô dans la plaine du même nom, à quelques kilomètres au sud-est de Pavie en Lombardie. Au sud du canton du Tessin, quelques rivières se jettent dans le lac de Lugano qui se déverse lui-même dans le lac Majeur par l'intermédiaire de la Tresa.

Au sud-ouest du canton des Grisons, le Val Bregaglia est une petite vallée dans laquelle coule la Mera. Après être rentrée en Italie, cette rivière rejoint le lac de Côme. Toujours dans le sud du canton des Grisons, le Poschiavino passant par Poschiavo est un affluent de l'Adda qui rejoint le lac de Côme puis descend vers le sud et devient un affluent du Pô à hauteur de Crémone.

Le Pô coule d'ouest en est dans la partie Nord de l'Italie, la plaine du Pô. Il draine les eaux de la vallée de Simplon et du canton du Tessin par l'intermédiaire du Tessin puis les eaux des vallées sud des Grisons par l'intermédiaire de l'Adda. Il rejoint la mer Adriatique par un delta au sud de Venise.

Danube

Le Danube prend sa source en Allemagne en Forêt-Noire. Il parcourt l'Europe d'ouest en est et se jette dans la mer Noire par un delta principalement situé en Roumanie. L'Inn ou En en romanche, un de ses affluents de rive droite, prend sa source au col de la Maloja au sud-est de Saint-Moritz en Engadine. Son cours est axé du sud-ouest vers le nord-est avant de rejoindre la frontière austro-suisse à proximité de Tschlin. L'Inn passe par Innsbruck à laquelle il donne son nom et rejoint le Danube à Passau en Allemagne. Divers affluents de l'Inn, principalement des torrents de montagnes, forment avec l'Inn un bassin versant d'environ 2 500 km2. En 2007, le débit moyen annuel de l'Inn à Martina, localité de Tschlin, est de 39,7 m3/s.

Adige

Le Val Müstair est une petite vallée située au Sud-est de l'Engadine dans le canton des Grisons. Le Rom y prend sa source puis devient un affluent de l'Adige sur sa rive droite. L'Adige prend sa source au col de Resia non loin du tripoint entre l'Autriche, l'Italie et la Suisse. L'Adige passe par Bolzano et descend vers le sud en direction de la plaine du Pô. Il rejoint la mer Adriatique au nord du delta du Pô.