Hydro-Québec - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Tarifs et clientèle

Le marché québécois

| Nombre d'abonnés | Ventes au Québec (GWh) | Produits (M CAD) | Consommation moyenne (kWh) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |

| Domestique et agricole | 3 649 470 | 3 603 330 | 62 484 | 60 747 | 4 500 | 4 300 | 17 230 | 16 974 |

| Général et institutionnel | 297 380 | 296 504 | 34 151 | 35 228 | 2 662 | 2 687 | 115 009 | 118 209 |

| Industriel | 9 829 | 10 111 | 63 310 | 69 144 | 3 092 | 3 174 | 6 350 050 | 6 379 775 |

| Autres | 3 653 | 3 499 | 5 371 | 5 278 | 295 | 284 | 1 501 957 | 1 521 257 |

| Total | 3 960 332 | 3 913 444 | 165 316 | 170 397 | 10 549 | 10 445 | ||

À la fin de l'année 2008, Hydro-Québec comptait 3 960 332 clients regroupés en trois grandes catégories : résidentiel et agricole (tarif D), commercial et institutionnel (tarif G) et industriel (tarifs M et L). La catégorie Autres regroupe notamment les systèmes d'éclairage public.

La dizaine de tarifs de distribution sont établis annuellement par la Régie de l'énergie après des audiences publiques. La tarification est basée sur les coûts de fourniture du service, qui incluent l'amortissement sur les immobilisations, une provision pour l'entretien des installations, la croissance de la clientèle et un profit économique.

Les tarifs sont uniformes sur l'ensemble du territoire québécois et sont établis en fonction du type de consommateur et du volume de consommation. Tous ces tarifs varient en bloc, afin de protéger l’interfinancement qui s’opère notamment entre les clients résidentiels, commerciaux et industriels.

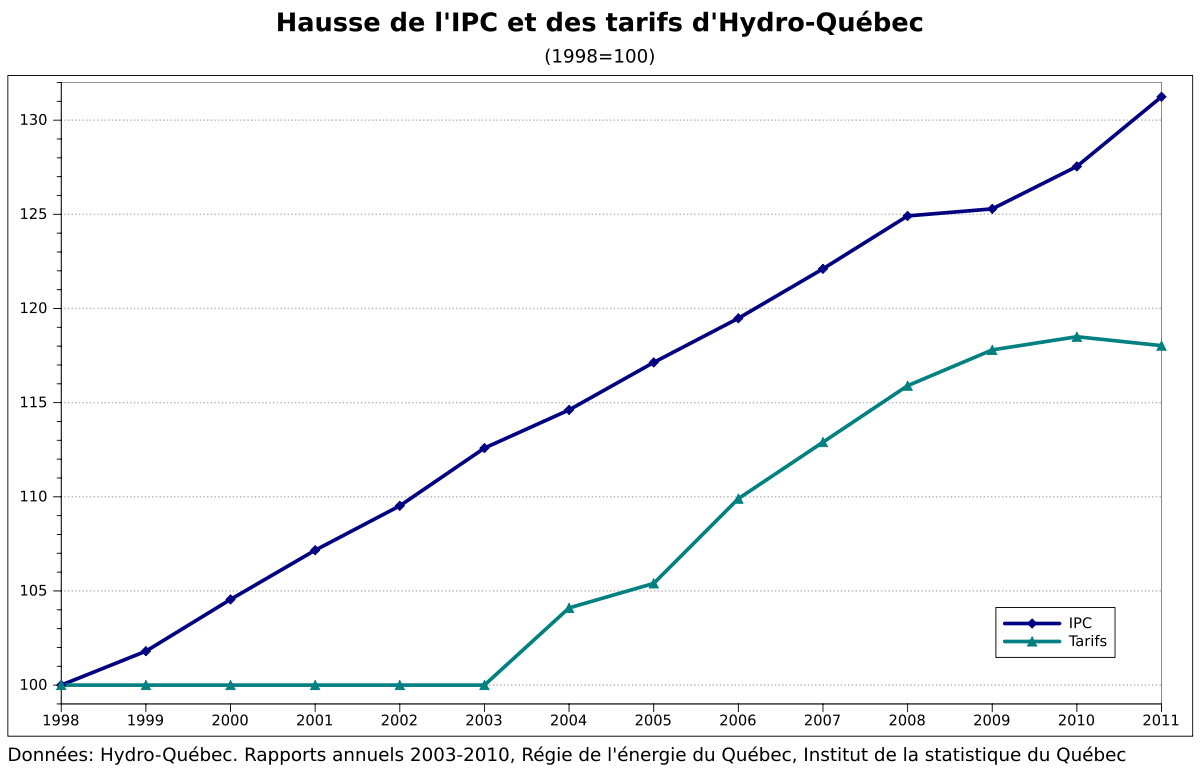

Après une période de gel tarifaire du 1er mai 1998 au 1er janvier 2004, les tarifs ont augmenté à 7 reprises entre 2004 et 2009. Les tarifs d'Hydro-Québec figurent néanmoins parmi les plus bas en Amérique du Nord.

La clientèle résidentielle

La consommation moyenne des abonnés résidentiels et agricoles de la société, qui s'établit à 17 230 kilowattheures en 2009, est relativement élevée en raison de l'utilisation de l'électricité pour le chauffage dans 68 % des résidences. Hydro-Québec estime que le chauffage est responsable de plus de la moitié de la consommation électrique d'une résidence au Québec.

Cette préférence pour le chauffage électrique rend la demande d'électricité plus imprévisible, mais offre aussi certains avantages environnementaux. Malgré le climat très froid en hiver, les résidences québécoises ne sont responsables que de 5,5 % (4,65 Mt éq. CO2) des émissions de gaz à effet de serre au Québec en 2006. Durant la période allant de 1990 et 2006, les émissions du secteur résidentiel au Québec ont chuté de 30 %.

La consommation d'électricité des résidences fluctue d'une année à l'autre en fonction des aléas du climat. Toutefois, les pointes de consommation sur le réseau d'Hydro-Québec surviennent toujours l'hiver. Le record de consommation a été battu le 16 janvier 2009 à 7 heures du matin, avec une demande en puissance de 37 220 mégawatts. La température enregistrée à Québec lors de la pointe record était de -31,8 °C. Le record précédent avait été établi le 15 janvier 2004, en raison d'une autre vague de froid. Le réseau d'Hydro-Québec avait alors enregistré une pointe de puissance de 36 268 mégawatts.

Le tarif d'électricité résidentiel et agricole en vigueur le 1er avril 2009 comprend une redevance d'abonnement, fixée à 40,64 cents par jour, et deux niveaux de prix, en fonction de la consommation. Les 30 premiers kilowatts-heure quotidiens sont facturés à 5,45 cent/kilowattheure, tandis que le reste de la consommation est vendue à 7,51 cent/kilowattheure. La facture moyenne d'un abonné résidentiel s'établissait à environ 100 dollars par mois en 2008.

Le relevé des compteurs électriques s'effectue généralement tous les deux mois et les factures sont bimensuelles. L'entreprise offre à ses clients résidentiels la possibilité de répartir le montant de la facture annuelle estimée d'électricité en 12 versements égaux. L'estimation se base sur la consommation passée du domicile du client.

La clientèle industrielle

Depuis un siècle, le développement industriel du Québec a été stimulé par l'abondance de ressources hydrauliques. L'énergie représente une part importante des dépenses des secteurs des pâtes et papiers et de l'aluminium, deux industries établies de longue date au Québec. En 2009, les clients industriels ont consommé 63,3 térawattheures, soit 38,3 % de toute l'électricité vendue au Québec par Hydro-Québec. Il s'agit d'une baisse de 5,8 térawattheures par rapport à l'année précédente.

La grande industrie jouit d'un tarif plus bas que les clients domestiques et commerciaux en raison des coûts de distribution moindres. En 2008, les abonnés du tarif grande puissance, le tarif L, paient en moyenne 4,57 cent/kilowattheure.

Le gouvernement du Québec utilise les bas tarifs d'électricité afin d'attirer de nouvelles entreprises et de consolider les emplois existants. Depuis 1974, le gouvernement se réserve le droit d'accorder ou non de nouveaux blocs de grande puissance aux entreprises qui en font la demande. Le seuil, qui était fixé à 175 mégawatts de 1987 à 2006 a été ramené à 50 mégawatts dans la stratégie énergétique 2006-2015 du Québec.

Tarifs spéciaux

En 1987, les producteurs d'aluminium Alcan et Alcoa ont conclu des ententes controversées avec Hydro-Québec et le gouvernement. Ces ententes confidentielles, dites « à partage de risques », faisaient varier le prix de l'électricité en fonction de différents facteurs, dont les prix mondiaux de l'aluminium et le cours du dollar canadien. Ces ententes sont graduellement remplacées par des conventions basées sur le tarif de grande puissance.

Le 10 mai 2007, le gouvernement du Québec rendait publique une entente avec Alcan. Cet accord, qui est toujours en vigueur malgré la vente du groupe à Rio Tinto, prévoit le renouvellement des concessions hydrauliques sur les rivières Saguenay et Péribonka, le maintien des investissements, du siège social montréalais et des emplois au Québec.

Le 19 décembre 2008, Hydro-Québec et Alcoa ont signé une entente portant sur des contrats d'énergie. Cette entente, qui durera jusqu'en 2040, assure le maintien de la fourniture d'électricité aux trois alumineries d'Alcoa au Québec, situées à Baie-Comeau, à Bécancour et à Deschambault-Grondines. De plus, elle permet à Alcoa de procéder à la modernisation de son usine à Baie-Comeau et d'en augmenter sa capacité de production de 110 000 tonnes par année, pour atteindre 548 000 tonnes.

Critique des tarifs industriels

Plusieurs économistes, comme Jean-Thomas Bernard et Gérard Bélanger de l'Université Laval, contestent la stratégie gouvernementale et soutiennent que les ventes aux grands consommateurs industriels d'électricité représentent un coût trop élevé pour l'économie québécoise. Dans un article publié en 2008, les chercheurs calculent qu'un emploi dans une nouvelle aluminerie ou dans un projet d'expansion coûte entre 255 357 et 729 653 dollars par année par rapport à l'alternative qui consisterait à vendre l'électricité excédentaire sur les marchés d'exportation.

Il s'agit cependant d'un calcul contesté par l'Association des consommateurs industriels d'électricité du Québec, qui réplique en affirmant que les données de 2000 à 2006 tendent à démontrer que les prix obtenus par Hydro-Québec pour l'électricité exportée sont plus bas lorsque les quantités augmentent, et inversement. « On constate que plus on exporte, moins c'est payant », ajoute le directeur général de l'organisme, Luc Boulanger, qui explique ce phénomène par la grande volatilité des prix d'une heure à l'autre sur les marchés voisins du Québec et par les limites physiques des infrastructures de transport qui réduit la quantité maximale pouvant être exportée lors des périodes où les prix sont le plus élevés.

Marchés d'exportation

| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Exportations (GWh) | 23 557 | 21 299 | 19 624 | 14 458 | 15 342 | 14 392 | 15 786 | 54 199 | 42 389 | 36 907 | 24 230 |

| Recettes (M CAD) | 1 506 | 1 919 | 1 617 | 1 149 | 1 464 | 1 084 | 1 345 | 3 467 | 3 082 | 2 349 | 1 016 |

| Revenu moyen (CAD/MWh) | 63,93 | 90,10 | 82,40 | 79,47 | 95,42 | 75,32 | 85,20 | 63,97 | 72,71 | 63,65 | 41,93 |

Hydro-Québec exporte une partie de ses surplus d'électricité vers les réseaux voisins, au Canada et aux États-Unis, en vertu de contrats à long terme et de transaction sur les marchés de l'électricité de la Nouvelle-Angleterre, de l'État de New York et de l'Ontario. Deux filiales spécialisées dans le courtage d'énergie, Marketing d'énergie HQ et HQ Energy Services (U.S.), sont responsables de cette activité pour le compte de la société. En 2008, le volume des exportations s'est chiffré à 21,1 térawattheures et elles ont rapporté des recettes de 1,9 milliard de dollars à la société publique québécoise.

Marché spot

La société dispose de plusieurs avantages dans ses transactions sur les marchés d'exportation. D'abord, son parc de centrales hydrauliques avec réservoirs permet une gestion des stocks sur une base pluriannuelle et ne requiert aucun combustible, dont les coûts fluctuent régulièrement. Hydro-Québec peut donc ajuster la production en fonction de la demande, ce qui permet de vendre l'électricité à prix plus élevés le jour et d'importer la nuit, lorsque les prix sont plus faibles. Enfin, le réseau électrique québécois enregistre sa pointe annuelle en hiver à cause du chauffage, contrairement aux réseaux voisins de l'Ontario, de l'État de New York et de la Nouvelle-Angleterre, qui connaissent une hausse marquée de la consommation l'été, en raison des besoins de climatisation des résidences et des bureaux.

Engagements à long terme

Bien que la plupart des ventes soient, en 2009, des transactions à court terme, Hydro-Québec honore toujours deux contrats à plus long terme. La première entente, signée en 1990 avec un groupe de 13 réseaux électriques de l'État du Vermont, porte sur la vente ferme de 328 mégawatts. Les exportations d'Hydro-Québec constituent 28 % de la demande de cet état voisin du Québec.

Le 11 mars 2010, les deux plus importants distributeurs d'électricité du Vermont, Green Mountain Power et Central Vermont Public Service, ont conclu un protocole d'entente en vue de la vente d'une puissance maximale de 225 MW pour la période allant de 2012 à 2038. L'entente prévoit notamment un mécanisme d'ajustement des prix afin de réduire les risques reliés à la volatilité des marchés et engage le Vermont à désigner les grandes centrales hydroélectrique comme une source d'énergie renouvelable. La Loi sur l'énergie renouvelable, H.781, a été adoptée par les deux chambres de la législature et ratifiée par le gouverneur Jim Douglas, le 4 juin 2010..

Le second, avec le distributeur Cornwall Electric, une filiale de Fortis Inc. qui dessert 23 000 clients de la région de Cornwall en Ontario, sera en vigueur jusqu'à la fin de 2019.

L'élection du président Barack Obama aux États-Unis, qui milite en faveur des énergies renouvelables, de l'instauration d'un système de droits d'émission échangeables et le développement des automobiles électriques, aura un impact sur la stratégie d'exportation d'Hydro-Québec. Malgré le succès de la stratégie actuelle de vente sur les marchés de court terme, le ministre responsable d'Hydro-Québec, Claude Béchard, a demandé, le 3 février 2009, la préparation d'un nouveau plan stratégique qui devra comprendre la ratification d'ententes fermes à long terme avec les États-Unis, comme c'était le cas lors de la mise en service du complexe de la Baie-James. La volonté du gouvernement a trouvé écho dans le Plan stratégique publié par Hydro-Québec en juillet 2009.