Hydro-Québec - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Activités

Parc de production

Le parc de centrales électriques d'Hydro-Québec Production comprenait, au 31 décembre 2009, quelque 59 centrales hydroélectriques — dont 12 d'une puissance de plus de 1 000 mégawatts — et 26 grands réservoirs d'une capacité de stockage de 175 térawattheures. Ces installations sont concentrées dans 13 des 430 bassins versants que compte le Québec, dont le fleuve Saint-Laurent et les rivières aux Outardes, Betsiamites, des Outaouais, La Grande, Manicouagan et Saint-Maurice. Ces unités de production fournissent l'essentiel de l'électricité produite par la société.

Une centrale nucléaire, quatre centrales thermiques et un parc éolien s'ajoutent au parc de centrales hydrauliques, pour une puissance installée totale de 36 810 mégawatts en 2009. Le coût moyen de production d'Hydro-Québec s'élevait à 2,0 cents par kilowattheure en 2009.

La division Production achète également la majeure partie de la production de la centrale des Chutes Churchill au Labrador (5 428 mégawatts), en vertu d'un contrat à long terme qui arrivera à échéance en 2041.

En 2009, Hydro-Québec s'est portée acquéreur de la participation de 60 % que détenait AbitibiBowater dans la centrale hydroélectrique McCormick (335 mégawatts), située à l'embouchure de la rivière Manicouagan, près de Baie-Comeau, pour la somme de 615 millions de dollars.

| Centrale | Rivière | Puissance (MW) |

|---|---|---|

| Robert-Bourassa | La Grande | 5 616 |

| La Grande-4 | La Grande | 2 779 |

| La Grande-3 | La Grande | 2 417 |

| La Grande-2-A | La Grande | 2 106 |

| Beauharnois | Fleuve Saint-Laurent | 1 903 |

| Manic-5 | Manicouagan | 1 596 |

| La Grande-1 | La Grande | 1 436 |

| René-Lévesque | Manicouagan | 1 244 |

| Bersimis-1 | Betsiamites | 1 178 |

| Jean-Lesage | Manicouagan | 1 145 |

| Manic-5-PA | Manicouagan | 1 064 |

| Outardes-3 | aux Outardes | 1 026 |

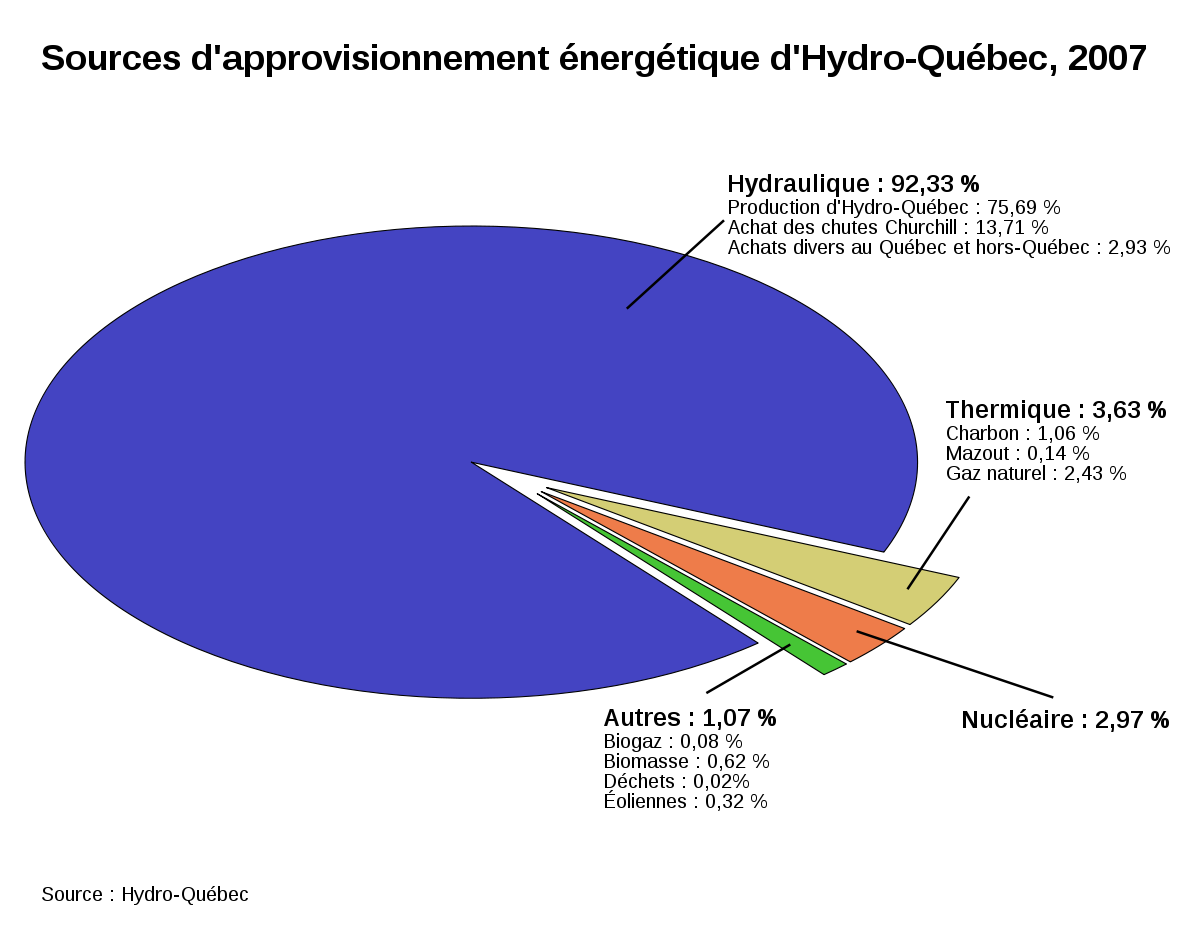

En 2008, les approvisionnements d'Hydro-Québec provenaient très largement de sources hydrauliques (95,8 %). Les émissions atmosphériques de dioxyde de carbone (7 263 tonnes/térawattheure) de dioxyde de soufre (19 tonnes/térawattheure) et d'oxyde d'azote (29 tonnes/térawattheure) étaient de 20 à 43 fois inférieures à la moyenne de l'industrie dans le nord-est de l'Amérique du Nord. L'énergie importée est responsable de la presque totalité de ces émissions.

Réseau de transport

Reconnue comme un chef de file mondial en matière de construction et d'exploitation de réseaux électriques à très haute tension, TransÉnergie exploite le plus grand réseau de transport d'électricité en Amérique du Nord, surveille la fiabilité de l'interconnexion du Québec avec le réseau de la North American Electric Reliability Corporation (NERC) et participe aux travaux du Northeast Power Coordinating Council (NPCC). TransÉnergie gère les mouvements d'énergie sur le réseau et assure un accès non discriminatoire aux participants des marchés de gros.

La politique d'accès non discriminatoire permet par exemple à Nalcor de vendre une partie de son bloc d'énergie de la centrale de Churchill Falls sur les marchés de l'État de New York depuis mars 2009, en utilisant les installations d'Hydro-Québec TransÉnergie, moyennant le paiement de frais de transport.

De plus, la direction Contrôle des mouvements d'énergie (CMÉ) de TransÉnergie a reçu le mandat de coordonner la fiabilité de l'ensemble des réseaux électriques sur le territoire du Québec, en vertu d'une entente bilatérale entre la Régie de l'énergie du Québec et la FERC des États-Unis.

Son réseau de lignes à haute tension, d'une longueur de 33 244 km, dont 11 422 km à 765 et 735 kV, compte 515 postes de transformation. Il est relié aux réseaux voisins du Canada et des États-Unis par 18 interconnexions, d'une capacité maximale de 9 575 mégawatts en importation et de 7 100 mégawatts en exportation.

Le réseau de transport d'électricité de TransÉnergie fonctionne de manière asynchrone avec ses voisins de l'interconnexion de l'Est. Même si le courant alternatif utilise la même fréquence au Québec que dans le reste de l'Amérique du Nord (60 hertz), il n'est pas en phase avec le reste du continent. TransÉnergie utilise donc des convertisseurs de type dos à dos pour exporter ou importer de l'électricité.

Cette particularité du réseau québécois a permis à Hydro-Québec de maintenir le service – à l'exception de cinq centrales de l'Outaouais, qui étaient directement branchées sur le réseau ontarien – pendant la panne de courant nord-américaine du 14 août 2003 alors que 50 millions de personnes dans les réseaux voisins de l'Ontario et du nord-est des États-Unis étaient privées d'électricité.

Depuis 2009, une nouvelle interconnexion, dotée de convertisseurs de type dos à dos de 1 250 mégawatts, relie le réseau de TransÉnergie à celui d'Hydro One. Le poste des Outaouais à L'Ange-Gardien, près de la frontière de l'Ontario et une nouvelle ligne de transport à 315 kV, construite dans le cadre du projet, ont requis des investissements de 700 millions de dollars.

Le réseau de transport de TransÉnergie se caractérise aussi par les longues distances qui séparent les centres de production des marchés de consommation. Par exemple, le poste Radisson achemine la production des centrales de la Baie-James vers Nicolet et la région de Montréal, à plus de 1 200 km au sud.

En 2009, TransÉnergie a investi la somme de 1 196 millions de dollars dans des projets d'immobilisations, dont 493 millions au seul titre de l'expansion de son réseau. En plus de l'interconnexion avec l'Ontario, l'entreprise désire aussi construire une nouvelle liaison à courant continu d'une capacité de 1 200 mégawatts entre le poste Des Cantons, en Estrie, et le New Hampshire. Cette ligne, d'un coût estimé de 800 millions de dollars américains, sera construite en collaboration avec deux distributeurs d'électricité américains, NStar et Northeast Utilities, mais doit d'abord recevoir l'autorisation des autorités réglementaires du Québec et des États-Unis. Elle pourrait entrer en service en 2014. Selon un représentant de Northeast Utilities, cette ligne de transport permettrait à elle seule d'atteindre le tiers des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre du Regional Greenhouse Gas Initiative.

Distribution

La division Distribution d'Hydro-Québec est responsable de la gestion des approvisionnements et de la vente au détail de l'électricité à la clientèle québécoise. Elle exploite un réseau de 110 127 km de lignes à moyenne et basse tension partout au Québec, à l'exception des territoires de neuf réseaux de distribution municipaux – Alma, Amos, Baie-Comeau, Coaticook, Joliette, Magog, Saguenay, Sherbrooke et Westmount – et d'une coopérative électrique, celle de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.

Elle s'approvisionne principalement à partir du bloc d'électricité patrimoniale fourni par Hydro-Québec Production, les besoins excédentaires étant comblés par des contrats à long terme signés auprès de fournisseurs privés au terme de processus d'appel d'offres, des achats à court terme sur les marchés voisins. En dernier recours, Hydro-Québec Distribution peut recourir aux services d'Hydro-Québec Production en cas de besoins imprévus. Les différents contrats d'approvisionnement doivent être soumis pour approbation à la Régie de l'énergie du Québec, qui en tient compte lors de la fixation des tarifs.

Jusqu'à présent, Hydro-Québec a signé un contrat de cogénération au gaz naturel (507 mégawatts en 2003), trois contrats de cogénération à la biomasse forestière (47,5 mégawatts en 2004-2005), 10 contrats de production éolienne (2 994 mégawatts en 2005 et 2008) ainsi qu'un contrat d'énergie cyclable et de base avec Hydro-Québec Production (600 mégawatts en 2002).

Hydro-Québec Distribution est également responsable de produire l'électricité requise par les réseaux autonomes alimentant les communautés et villages nordiques qui ne sont pas reliés au réseau principal. Elle opère 23 centrales thermiques au diesel et une centrale hydroélectrique sur la Basse-Côte-Nord, aux Îles de la Madeleine, en Haute-Mauricie et dans le Nunavik.

Autres activités

Construction

La division Hydro-Québec Équipement agit comme maître d'œuvre des chantiers de construction majeurs d'Hydro-Québec, à l'exception des travaux réalisés sur le territoire couvert par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975, qui sont confiés à une autre filiale, la Société d'énergie de la Baie James.

Après une pause dans les années 1990, Hydro-Québec a relancé ses activités de construction de nouvelles centrales au début du XXIe siècle pour profiter du contexte favorable créé par la libéralisation des marchés nord-américains de l'électricité ainsi que pour répondre à l'augmentation de la demande québécoise. Le plan stratégique 2009-2013 de la société prévoit des investissements totaux de 10,4 milliards de dollars pour construire et rénover des installations de production d'électricité.

En plus du projet Eastmain-1A-Sarcelle-Rupert, qui devrait être complété en 2012, le plus important projet de construction en cours est un nouveau complexe de quatre aménagements hydroélectriques d'une puissance totale de 1 550 mégawatts sur la rivière Romaine, dont la construction a débuté le 13 mai 2009. Le complexe de la Romaine, dont la construction nécessitera des investissements de 6,5 milliards de dollars, devrait être complété et mis en service graduellement entre 2014 et 2020.

Dans son discours inaugural de mars 2009, le Premier ministre du Québec, Jean Charest, a annoncé l'intention de son gouvernement de développer le potentiel hydroélectrique d'une autre rivière de la Côte-Nord, la Petit-Mécatina. D'autres projets sont également à l'étude, dont la construction d'une centrale sur la rivière Magpie, une autre, la centrale Tabaret, près du barrage de Kipawa, au Témiscamingue, ainsi que des ajouts de puissance aux centrales Jean-Lesage (120 mégawatts), René-Lévesque (210 mégawatts) et une turbine supplémentaire à la centrale SM-3 (440 mégawatts).

Recherche et développement

Depuis 1967, Hydro-Québec investit dans la recherche et le développement. En plus de financer la recherche universitaire, elle est la seule entreprise d'électricité en Amérique du Nord à s'être dotée de son propre centre de recherche, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) de Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal. Ce centre, fondé par l'ingénieur Lionel Boulet, se spécialise dans les domaines de la haute tension, de la mécanique et de la thermomécanique, la simulation de réseaux et de l'étalonnage.

Les recherches des scientifiques et ingénieurs de l'IREQ ont notamment permis de prolonger la vie des barrages, d'améliorer la performance des équipements, d'automatiser la conduite du réseau et d'augmenter la capacité de transport de certaines lignes à haute tension.

Un autre centre de recherche, le Laboratoire des technologies de l'énergie (LTE), de Shawinigan en Mauricie, a été inauguré en 1988 afin d'adapter et de développer de nouveaux produits et procédés améliorant l'efficacité énergétique de sa clientèle.

Électrification des transports

Certaines de ces inventions, dont le concept de moteur-roue électrique, ont frappé l'imaginaire des Québécois. Hydro-Québec a été critiquée pour ne pas avoir tiré profit du modèle présenté par l'ingénieur et physicien Pierre Couture en 1994. L'héritier du moteur-roue est commercialisé par une filiale, TM4, qui s'est associée au groupe Dassault et au manufacturier Heuliez dans le développement d'un véhicule électrique, la Cleanova. Des prototypes ont été construits en 2006.

La direction d'Hydro-Québec a annoncé en 2009 que son moteur avait été choisi par Tata Motors et la firme danoise Miljø pour équiper une version de démonstration de son modèle Indica Vista, qui sera testé en Norvège. L'entreprise a aussi signé un protocole d'entente en juin 2009 afin de réaliser un programme d'essai de la version hybride rechargeable du Ford Escape, un véhicule utilitaire sport.

En janvier 2010, Hydro-Québec s'est associée au lancement d'un autre programme-pilote d'implantation de véhicules électriques. Le programme, qui débutera à l'automne 2010, sera réalisé en collaboration avec la ville de Boucherville, entreprises locales ainsi que le manufacturier Mitsubishi Motors. Il permettra d'évaluer la performance d'une cinquantaine de voitures i-MiEV dans des situations d'utilisation réelles, notamment en conduite hivernale.

Les chercheurs de l'IREQ travaillent également sur le développement de nouvelles technologies dans le domaine des batteries pour la voiture électrique. Les recherches sont orientées vers des technologies qui accroîtraient l'autonomie des véhicules, amélioreraient les performances par temps froid et réduiraient le temps de charge.

Projets internationaux

Hydro-Québec prend le tournant international en 1978. Avant cette date, l'entreprise avait pour seules missions le développement énergétique et le soutien du développement économique au Québec. Une nouvelle filiale, Hydro-Québec International, est créée avec le mandat d'offrir le savoir-faire de l'entreprise à l'étranger dans ses domaines de compétence — la distribution, la production et le transport de l'électricité. La nouvelle entité s'appuie sur l'expertise de la maison-mère, qu'elle soit technique, financière ou humaine.

Au cours des 25 années qui ont suivi, Hydro-Québec a été particulièrement active à l'extérieur de ses frontières avec des participations dans des réseaux de transport d'électricité et des centrales électriques : Transelec au Chili, Cross Sound Cable aux États-Unis, le réseau Consorcio Transmantaro au Pérou, Hidroelectrica Rio Lajas au Costa Rica, Murraylink en Australie et la centrale de Fortuna au Panama.

La société d'État québécoise a brièvement détenu une participation de 17 % dans le capital de la SENELEC, lorsque l'État sénégalais a décidé de la vendre à un consortium dirigé par la société française Elyo, filiale du Groupe Suez Lyonnaise des Eaux, en 1999. La transaction a été annulée l'année suivante.

La même année la filiale internationale d'Hydro-Québec faisait l’acquisition d’une participation de 20 % dans la Meiya Power Company en Chine pour la somme de 83 millions de dollars, une participation qu'elle a détenue jusqu'en juillet 2004. Hydro-Québec a aussi participé à titre de consultant dans plusieurs développements hydroélectriques à travers le monde. Des représentants de la société ont été impliqués indirectement dans la construction du barrage des Trois-Gorges, offrant de la formation aux ingénieurs chinois dans les domaines de la gestion, les finances et l'hydraulicité des barrages.

Hydro-Québec s'est graduellement retirée du marché international entre 2003 et 2006 et a revendu à profit ses participations dans des entreprises étrangères. Les profits nets de ces transactions ont été versés au Fonds des générations.