Humus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

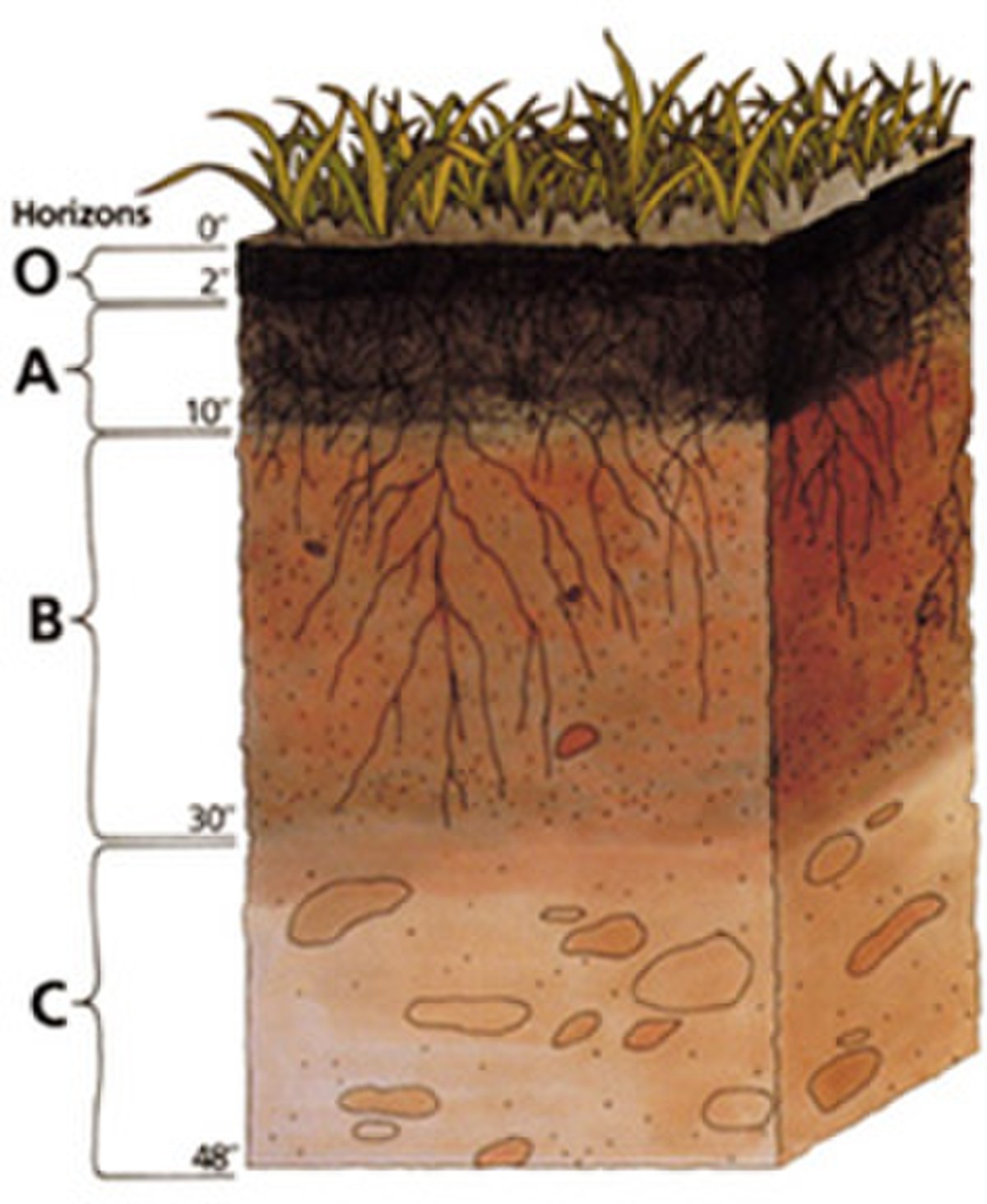

L’humus, désigne la couche supérieure du sol créée et entretenue par la décomposition de la matière organique, essentiellement par l'action combinée des animaux, des bactéries et des champignons du sol. L’humus est une matière souple et aérée, qui absorbe et retient bien l'eau, de pH variable selon que la matière organique est liée ou non à des minéraux, d'aspect foncé (brunâtre à noir), à odeur caractéristique, variant selon qu'il s'agit d'un humus forestier, de prairie, ou de sol cultivé. L'humus est différent du compost par son origine naturelle, mais partage avec lui beaucoup de propriétés, notamment sa capacité à retenir l'eau et les nutriments. Dans le compartiment de la biosphère qu'est le sol, l'humus est la partie biologiquement la plus active. Il est le plus présent en zone tempérée, mais on a récemment redécouvert et étudié une sorte d'humus ancien et d'origine humaine en Amazonie: la terra preta ou terre noire. L'humus est absent des déserts et plus généralement de tout milieu dépourvu de végétation (hautes montagnes par exemple).

La capacité d'échange naturelle d'un humus ainsi que sa décomposition lente délivrent aux racines des plantes de l'azote, du phosphore et tous les éléments nutritifs indispensables à la croissance des végétaux. Si l'humus est enfoui par labour ou asphyxié (inondation durable, compression, bâchage étanche), il se dégrade et libère des composés toxiques ainsi que du méthane[1][2].

Avant que le microscope ne mette en évidence le fait que ce sont des micro-organismes et des invertébrés qui produisent l'humus, il était considéré comme une substance chimique inerte; le Dictionnaire Littré, de la langue française (1872-1877) le définit comme « terre végétale » et en donne la sous-définition suivante : « Terme de chimie. Matière brune peu soluble dans l'eau, soluble dans les alcalis, provenant de la décomposition et de la combustion lente des substances organiques dans le sol ou à sa surface ». Cependant il faut signaler que le pédologue-écologue danois P.E. Müller avait décrit dès le 19e siècle, à l'aide d'observations au microscope, la plupart des organismes connus aujourd'hui comme participant à la formation de l'humus[3].

Étymologie

Le mot grec humus désignant la « terre » est cité par Curtius (Ier siècle ap. J.-C.) comme provenant d'un mot grec signifiant « à terre », locatif d'un substantif hors d'usage.

En réalité, le mot latin humus, comme d'ailleurs le mot homo « homme », provient de la racine indo-européenne *ghyom- qui signifiait terre (cf. J. Picoche 1994, p. 287).

Formes d’humus

Selon que l'humus a été formé dans un sol aéré ou plutôt asphyxiant (en raison par exemple d'une saturation totale en eau ou d'une compaction répétée), on peut classer les humus en deux catégories.

Humus formés en aérobiose :

- Le mull, avec une bonne incorporation de la matière organique et de la matière minérale réalisée principalement par les vers de terre, présent dans les forêts à activité biologique intense et les prairies. On ne trouve alors que des débris (feuilles mortes) de l'année précédente voire de l'automne précédent, et une couche d'épaisseur variable de matière organo-minérale de couleur brune. Le sol est riche en éléments nutritifs, la minéralisation s'effectue rapidement: c'est un milieu idéal pour les vers de terre sauf dans le cas où le sol est calcaire (rendzine noire forestière). Dans les régions tropicales (savane) et les milieux sub-désertiques, le mull peut être produit par d'autres organismes fouisseurs tels que les termites et les insectes Tenebrionidae;

- Le moder, avec une couche superficielle de matière organique non incorporée, humifiée par la faune et les champignons, présent dans les forêts et les landes à activité biologique moyenne. On y voit (à l'automne) les feuilles de l'année qui subissent une décomposition surtout fongique, mais aussi les feuilles de l'année précédente partiellement décomposées, réduites à leur réseau de nervures (squelettisées), avec de nombreux filaments de champignons, des racines (mycorhizes) et surtout des boulettes fécales (crottes) provenant des animaux vivant dans la litière et la couche d'humus(épaisse de quelques millimètres à plusieurs centimètres). Son odeur de champignon est caractéristique ("moder smell");

- Le mor, avec une couche superficielle de matière organique non ou peu humifiée, présent dans les forêts et les landes à activité biologique faible, ce qui ralentit la vitesse de décomposition des débris végétaux, entraînant une acidification du sol et un phénomène de podzolisation. La terre de bruyère est un exemple de mor. L'épaisseur de ce type d'humus peut être considérable, mais n'est pas un critère d'identification. Le passage du feu est souvent le moyen par lequel cette forme d'humus trouve son équilibre et permet à la végétation de se reconstituer, en restituant au sol les nutriments immobilisés dans la couche organique

Humus formés en anaérobiose :

- La tourbe, renfermant une grande quantité de résidus végétaux identifiables, parfois vieux de plusieurs milliers d'années. Il s'agit d'une véritable archive de l'environnement. La tourbe se forme dans des milieux inondés de façon permanente, en présence d'une végétation aquatique dense et à forte croissance (sphaignes, grands carex, glycérie, etc...). La tourbe renferme de nombreux pollens qui permettent de reconstituer l'histoire du paysage jusqu'à des époques très anciennes;

- L’anmoor, renfermant une grande quantité de matière organique humifiée, mélangée à des argiles. L'anmoor se forme dans des milieux temporairement inondés, par exemple le long des rivières, la phase de dessication permettant aux processus biologiques conduisant à l'humification de se dérouler