Humus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formation des humus

Elle est dite « biogénique », c’est-à-dire que l'humus peut se former par simple oxydation de la nécromasse en l'absence d'organismes vivants mais ce processus est considérablement accéléré lorsque des organismes vivants ingèrent la matière organique ou sécrètent des enzymes qui la transforment.

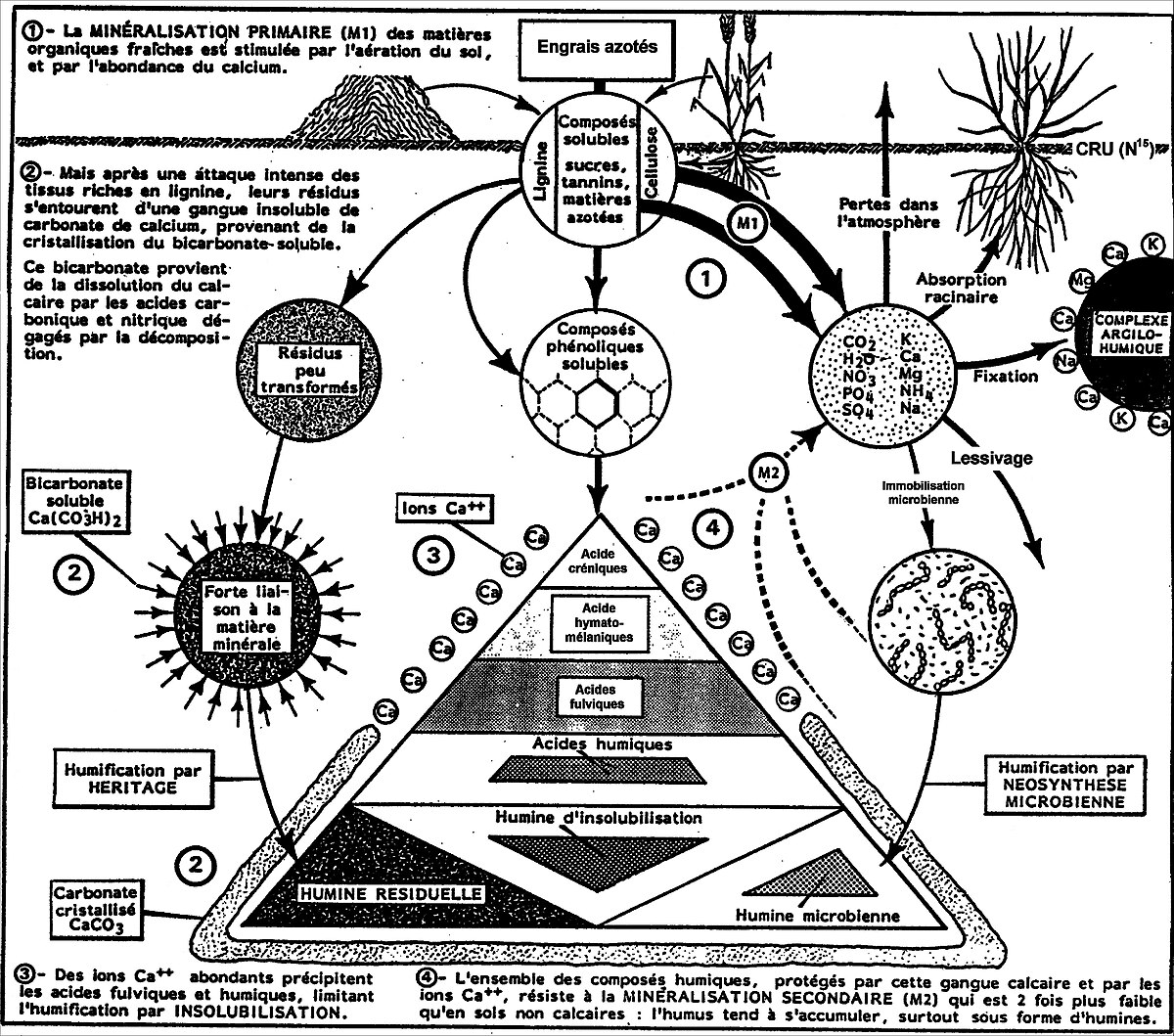

La matière organique qui est à la base de l'humus est d'origine essentiellement végétale, puis microbienne et animale lors du processus de transformation, alors que les composants du sol profond sont en grande partie d'origine minérale. La matière première de l'humus est la litière, à laquelle s'ajoutent des composants d'origine animale déposés dans les horizons superficiels (nom donné à la surface du sol par les pédologues) ou remontés par les animaux fouisseurs, dont les vers de terre. Cette matière subit une évolution plus ou moins rapide (selon les conditions de température, d'humidité, d'acidité ou la présence d'inhibiteurs tels que certains métaux lourds ou toxiques) qui aboutit à sa transformation sous forme de composés organiques complexes, électronégatifs et relativement stables. Selon la taille des molécules ainsi produites, il s'agit de composés insolubles (humine) ou de colloïdes (acides humiques et fulviques) susceptibles de migrer dans les sols. La présence en grande quantité de cations métalliques dans le sol tels que le fer ou le calcium ou bien encore d'argiles insolubilise les acides humiques et fulviques et empêche leur migration, formant ce que l'on appelle des sols bruns. En présence de quantités faibles de cations métalliques, la migration des molécules humiques de petite taille (acides fulviques) entraine les faibles quantités de métaux présents dans les horizons de surface, formant ce que l'on appelle les podzols. L'activité de la faune fouisseuse (vers de terre, fourmis, termites) contribue à une mise en contact rapide des composés humiques avec la matière minérale, empêchant ainsi leur lessivage et donc leur perte pour les écosystèmes ou les agrosystèmes.

La matière organique qui, en se décomposant, produit l'humus est constituée ;

- de fragments végétaux (feuilles, aiguilles, tiges, racines, bois, écorce, graines,pollens) en décomposition,

- d'exsudats racinaires et d'exsudats végétaux (propolis) et animaux (miellat) au-dessus du sol,

- d'excréments et excrétats (mucus, mucilages) de vers de terre et d'autres organismes animaux et microbiens du sol,

- des cadavres animaux et de nombreux micro-organismes, champignons microscopiques et bactéries,

Tous ces éléments sont sans cesse digérés, déplacés (bioturbation) et mobilisés par une communauté d'organismes dits détritivores, saprophages ou saprophytes: bactéries, champignons et invertébrés. En zone froide ou continentale, la formation de l'humus est accélérée au printemps quand la température monte et que l'humidité est importante.

L'humus peut s'accumuler et évoluer très lentement sous climat froid, jusqu'à constituer un puits de carbone, mais en climat chaud, il peut se minéraliser très rapidement et disparaître. Il est généralement absent des forêts tropicales, mais l'homme a localement produit en Amazonie, à partir de charbon de bois, un équivalent de l'humus dit Terra preta. Certains milieux très particuliers peuvent montrer des accumulations importantes de matière organique humifiée, constituant autant de puits de carbone: il s'agit des tourbières en climat froid (montagnes, régions boréales) et des énormes accumulations observées en forêt sur "sables blancs" en milieu tropical.

L'humus constitue une réserve importante de matière organique dans le sol. Il est utile pour l'agriculteur, le jardinier ou le forestier de connaître la quantité totale d'humus et sa qualité. Un des indices de sa qualité est le rapport C/N du sol. Comme le carbone et l'azote ne se recyclent pas à la même vitesse (le carbone est respiré donc "tourne" plus vite que l'azote, qui est renouvelé avec les protéines) un rapport C/N bas (10 ou moins) indique une bonne activité biologique du sol, alors qu'un C/N élevé (20 ou plus) indique un ralentissement de cette activité. L'odeur et l'aspect visuel, ainsi que l'observation au microscope des organismes le composant renseignent sur la qualité de l'humus, ainsi, le cas échéant, que des analyses de sa composition chimique.

L'humus, au sens chimique du terme, est constitué d'humus libre (= matière organique humifiée, non liée aux argiles ou aux oxydes métalliques) et d'humus lié. L'humus libre est une fraction légère à C/N élevé, facilement biodégradable (sauf dans les sols très acides ou engorgés) et migrant facilement dans le profil dans les sols bien drainés ou lorsque la nappe phréatique s'abaisse. Lors des processus de lixiviation, on observe une accumulation en profondeur de composés humiques non biodégradés, pouvant former en se complexant avec les métaux ayant migré un niveau induré (alios). L'humus lié est l'humus le plus stable, celui qui est le plus intéressant sur un plan agronomique par sa pérennité et sa capacité d'échange cationique (CEC) et anionique. Il est aussi appelé humine d'insolubilisation. Ce sont les composés humiques migrants (acides humiques et surtout fulviques), solubles ou colloïdaux, qui teintent l'eau d'une couleur "thé" dans certaines zones tropicales ou tempérées.