Hôtel des Invalides - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Panthéon militaire

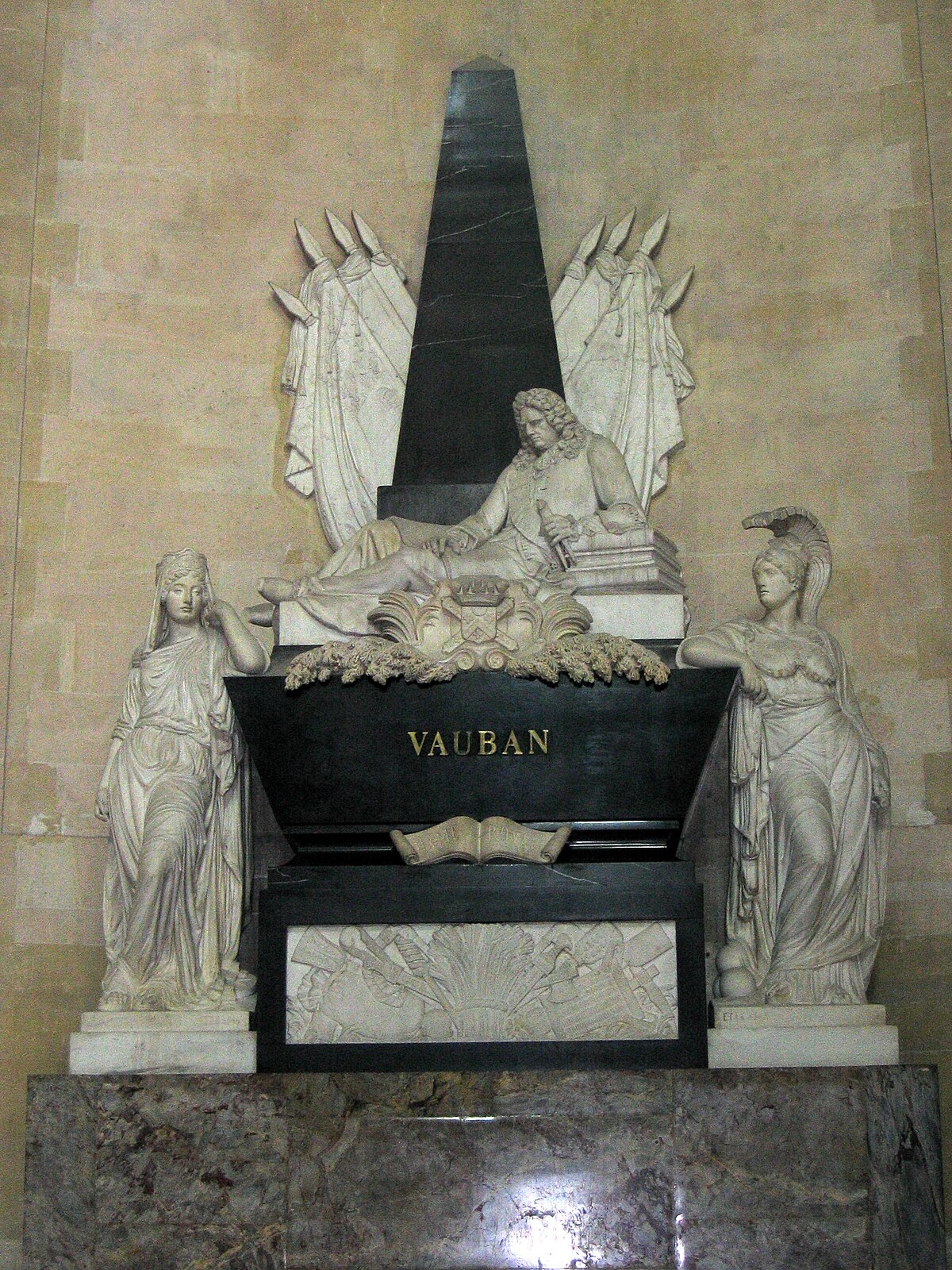

Plusieurs hommes de guerre français reposent aux Invalides. Ainsi, pour les périodes monarchique et révolutionnaire : le maréchal de Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, le cœur du maréchal de Sébastien Le Prestre de Vauban, le cœur de Théophile Malo Corret de La Tour d'Auvergne, héros des guerres de la Révolution, le général François Séverin Marceau et Claude Joseph Rouget de Lisle, l'auteur de La Marseillaise.

Napoléon Ier décédé en 1821 à l'Île Sainte-Hélène, y fut inhumé le 15 décembre 1840, sous la Monarchie de Juillet dont les dirigeants cherchaient à rassembler les partisans de l'empereur défunt (dans le même temps, était en effet achevé l'arc de triomphe de l'Étoile). Les cendres de Napoléon sont placées dans un monumental sarcophage en Porphyre rouge de Finlande, lui-même reposant sur un socle en marbre noir provenant de Sainte-Luce, l'ensemble étant placé dans une crypte ouverte de forme circulaire pratiquée au centre de la chapelle Saint-Louis, sous le dôme.

Son fils, le roi de Rome Napoléon II (également appelé « l'Aiglon ») y est inhumé en 1940 sur proposition d'Adolf Hitler. Joseph et Jérôme Bonaparte, frères de l'empereur, y sont également enterrés dans deux alcôves latérales. Le tombeau de Napoléon Ier est entouré par ceux des généraux d'Empire Gérard Christophe Michel Duroc et Henri Gatien Bertrand. Les restes du général Lasalle y ont été ramenés en 1891.

Plusieurs commandants en chef de la Première et Seconde Guerre mondiale sont aussi enterrés aux Invalides tels : les maréchaux de France Ferdinand Foch, Hubert Lyautey, Philippe Leclerc de Hauteclocque, Alphonse Juin et les généraux Robert Nivelle, Charles Mangin et Pierre Auguste Roques. Les gouverneurs de l'hôtel des Invalides, qui reste une place militaire, le sont également. L'amiral Émile Guépratte, le général Louis Ernest de Maud'huy sont enterrés dans le caveau des gouverneurs.

À défaut de leurs dépouilles, plusieurs grands personnages militaires français ont seulement leur cœur inhumé aux Invalides.

Un véritable hôpital militaire, "sous la bénédiction de Dieu"

Les soldats invalides n'accédaient aux Invalides qu'après dix années de service dans l'Armée, puis porté à vingt en 1710. La charge était remise au gouverneur de l'hôtel, car le lieu était considéré à la fois comme un bâtiment religieux mais à l'organisation militaire, de vérifier les différents dossiers de candidature. Ainsi les protestants, les marins et les malades des écrouelles furent refusés à l'époque de Louis XIV. Religieuse donc, par le refus des protestants, mais aussi par la formation de quarante jours que chaque soldat recevait à son arrivée par les prêtres. Cette instruction religieuse fut souvent descendue à quinze jours pour les officiers. Une différence que l'on retrouve dans le logement. Par deux ou trois, les officiers ont le droit à une chambre chauffée. Pour les soldats, des dortoirs de cinq ou six lits. La qualité des couvertures et la forme des lits en sont d'autres preuves. La vie quotidienne y est agréable, ils se promènent librement, allant dans l'un des huit chauffoirs dont deux étaient considérés comme « fumeurs ». Si les femmes sont interdites, les soldats mariés pourront découcher deux fois par semaine. Interdiction de boire ou manger dans les chambre, et interdiction à toute forme de commerce sous peine d'exclusion. L'institution saturée dès 1766, les invalides pouvaient loger à l'extérieur de l'Hôtel via leurs soldes. Louis XIV n'hésitait pas à distribuer des terrains à ses soldats sur lesquels ils pouvaient faire bâtir leur maison. Néanmoins, le bâtiment accueille jusqu'à 4 000 personnes, nourris de manière copieuse, et bénéficiant de bonnes règles d'hygiène et d'un service luxueux d'infirmerie. En effet, celui-ci comprendra 300 lits individuels à l'époque de Louis XIV, véritable luxe à l'époque.

Deux fois par jour, médecin et chirurgien font la tournée des lits, cahier d'ordonnances à la main. Béquilles et jambes de bois sont distribués le jeudi. La nuit, deux sœurs veillent sur les malades. Néanmoins, ce lieu reste sous la coupelle religieuse. Douze prêtres de la congrégation de la Mission de Saint-Lazare se chargent des offices : prières quotidiennes au Roi, pour sa famille et la prospérité des armes. Matin et soir, les invalides suivent la prière, ainsi que les vêpres les dimanches et jours de fêtes.

Les invalides travaillent néanmoins encore au service de l'État. Les plus valides montent la garde (comme à Dieppe, Lisieux, Honfleur, Saint-Malo...) alors que d'autres restent à Paris pour confectionner des uniformes, des bas, des souliers ou même des tapisseries dans les manufactures installées à l'hôtel. L'une de ces manufactures, objet de toutes les fiertés, l'atelier de calligraphie et d'enluminures, travaille même pour Versailles. Une discipline de fer règne sous Louis XIV aux Invalides. Pas de retardataires acceptés lorsque les grilles se ferment au son du tambour militaire le soir. Un système de récompense enrichit les délateurs sur les mœurs mauvaises des invalides. En cas de faute : privation de vin, retenues, prison, expulsion ou cheval de bois (le soldat est suspendu sur un cheval d'arçon, dans l'avant-cour de l'hôtel et subit les moqueries de ses compagnons...) sont possibles.

Dans les années 1970, le ministère aux anciens combattants décide la réfection et l'humanisation des locaux qui servent de lieu de vie à ceux qui ont servit le pays dans les ordres militaires, cette charge est confiée à l'entreprise alsacienne UA5, fondée par Jean Apprill et Pierre Gebhart, les travaux ont été dirigés par leur associé Jean-Paul Meyer. L'inauguration a été faite le 18 décembre 1980 par le Président de la République Valéry Giscard d'Estaing, du Gouverneur militaire de Paris, accompagnés de différents secrétaires d'état.