Homo sapiens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Origines

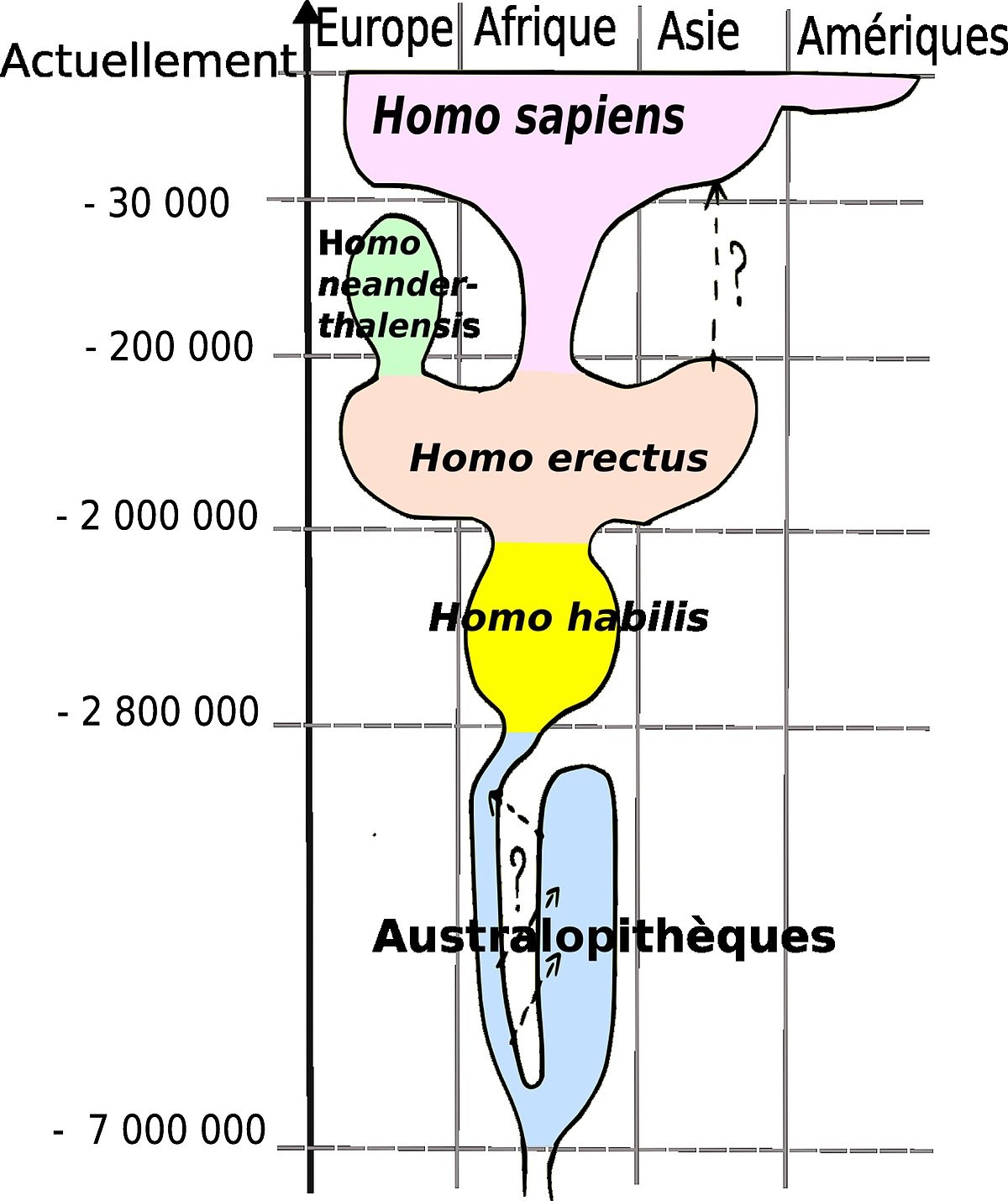

Les recherches en paléoanthropologie, ainsi que des études en génétique consistant en des comparaisons de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y entre différentes populations humaines actuelles aboutissent à l'idée que la population humaine originelle se situait en Afrique, il y a approximativement 200 000 ans.

Les premiers représentants du genre Homo seraient apparus il y a environ 2,5 Ma.

L'un des éléments caractérisant le processus évolutif ayant accompagné l'émergence d’Homo sapiens serait la néoténie, c'est-à-dire une modification héréditaire du phénotype consistant en une persistance de caractères juvéniles à l'âge adulte. Certaines caractéristiques de la physiologie et de l'éthologie humaine actuelles seraient directement liées à la néoténie.

Fossiles humains

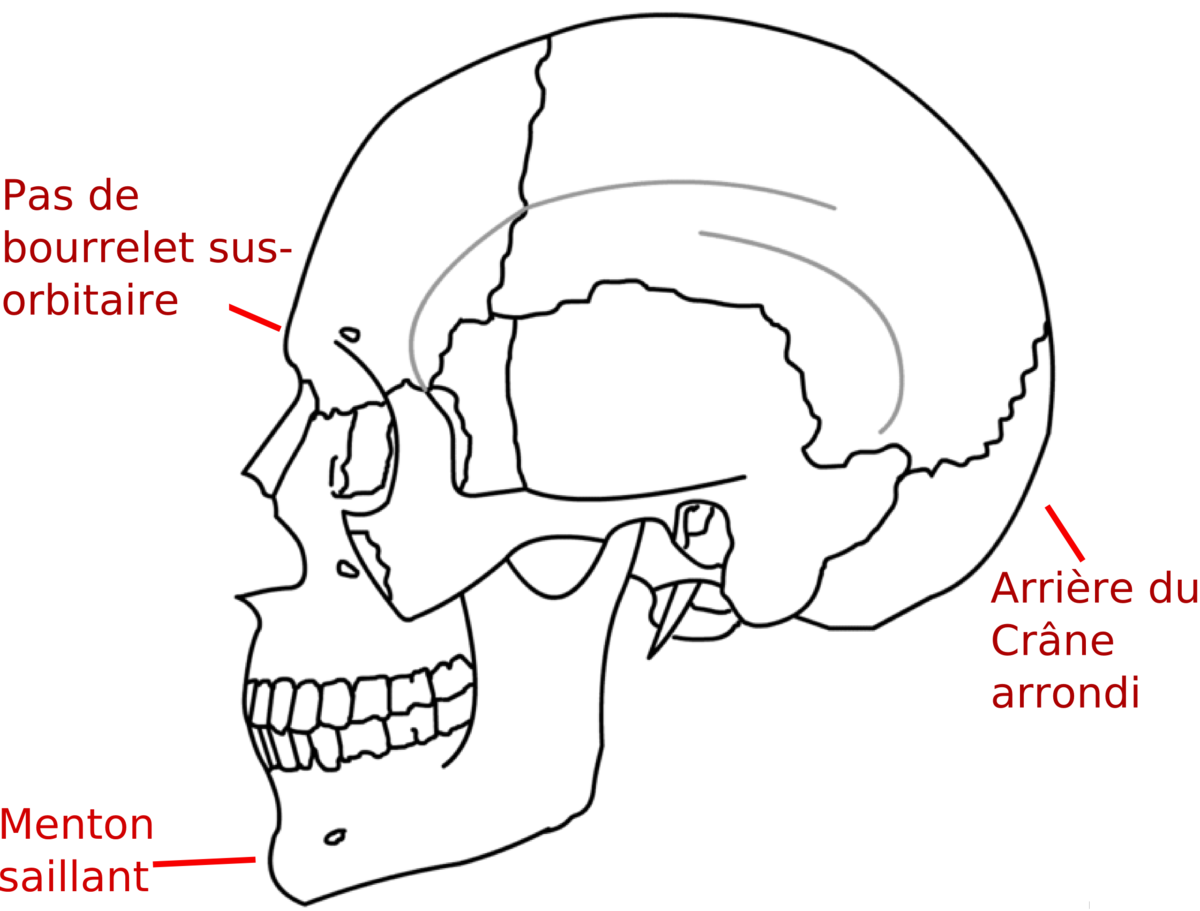

Pour les paléoanthropologues, les ossements fossiles d'hominidés peuvent être attribués à Homo sapiens s'ils présentent un certain nombre de critères distinctifs. Pour le crâne, ces critères comprennent une face réduite (angle facial entre 82 et 88 °), l'absence de bourrelet sus-orbitaire et un menton saillant.

De plus, ces caractères propres doivent être combinés à d'autres caractères comme un volume cérébral important, compris entre 1 400 cm3 et 1 600 cm3. Le fossile de l'homme de Florès n'a pas été attribué à Homo sapiens notamment en raison d'un volume cérébral de seulement 400 cm3.

Les plus vieux ossements d’Homo sapiens connus sont deux crânes datés de -195 000 ans, et appelés Omo 1 et Omo 2. Viennent ensuite ceux de l'homme d'Herto, encore appelé Homo sapiens idaltu, datés d'environ -154 000 ans, puis les ossements de Qafzeh et Skhul en Israël/Palestine, datés respectivement de -97 000 et -80 000 ans. Parmi les fossiles célèbres, on compte celui de l'homme de Cro-Magnon, datés de -35 000 ans et découverts en France.

Un autre représentant du genre Homo, Homo neanderthalensis, a fait son apparition en Europe il y a 250 000 ans et a été contemporain d’Homo sapiens jusqu'à sa disparition, il y a environ 28 000 ans. On ignore presque tout de la nature de leurs relations.

L'homme moderne et ses ancêtres immédiats ne sont plus considérés comme des Homo sapiens sapiens, selon l'ancienne dénomination trinomiale, mais comme des Homo sapiens, dont ils sont les seuls représentants. Les êtres humains actuels appartiennent à cette seule espèce, et sa subdivision en races est considérée comme non pertinente d'un point de vue biologique.

L'apparition de l'espèce humaine

D'un point de vue scientifique, l'apparition de l'homme résulte d'une évolution biologique à partir d'espèces ancêtres, d'abord des eucaryotes, puis des vertébrés, des tétrapodes et des mammifères arboricoles présentant une allure générale évoquant certains singes actuels. Cette évolution depuis notre ancêtre commun le plus récent avec les chimpanzés est relativement bien documentée grâce aux fossiles, bien que des lacunes existent, en particulier pour la lignée évolutive qui mena aux chimpanzés. Le fait que les deux espèces de chimpanzé, Pan troglodytes et Pan paniscus, soient considérés comme les espèces vivantes les plus proches de l'Homme est aussi établie par la phylogénétique.

Les séparations des lignées ayant mené aux différentes espèces de primates actuels, dont le genre Homo, se sont produites de manière successive. La séparation la plus récente entre la lignée humaine et celle d'une autre espèce de primate a été la bifurcation des Homininés en Hominines (lignée humaine) et Panines (lignée des chimpanzés). Selon une équipe de la Harvard Medical School à Boston, cette séparation s'est faite il y a moins de 6,3 Ma. Toutefois, ces travaux indiquent également que cette séparation a été progressive car la comparaison des séquences des chromosomes X d’Homo sapiens et du chimpanzé montre des similitudes qui semblent refléter une période de réhybridation entre des Hominines et des Panines. Une hybridation significative entre au moins une espèce de chimpanzé d'une part, des espèces d'australopithèque et probablement des espèces d'homme d'autre part, conduisant à des échanges de gènes entre les deux tribus, a dû exister pendant peut-être quatre millions d'années selon les auteurs de ces travaux.

Les mécanismes orientant cette évolution ne sont pas encore entièrement compris mais la sélection naturelle semble avoir joué un rôle important : l'environnement aurait guidé notre évolution récente bien que les facteurs environnementaux responsables n'ont pas encore tous été identifiés.

Les théories scientifiques se sont d'abord centrées sur l'évolution de la taille du cerveau qui aurait précédé chronologiquement les autres évolutions adaptatives de l'être humain (théorie du singe au gros cerveau). Toutefois, la découverte de Lucy qui avait une démarche déjà bipède mais un cerveau de faible volume vint infirmer cette hypothèse, la bipédie étant de loin plus ancienne que l'augmentation du volume cérébral. Des empreintes de pas fossilisées datant de 3,75 Ma, trouvées à Laetoli en Tanzanie, montrent une bipédie archaïque. Des empreintes comparables aux nôtres et datant de 1,51 à 1,52 Ma ont été trouvées au Kenya à Ileret.