Histoire du métro de Paris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

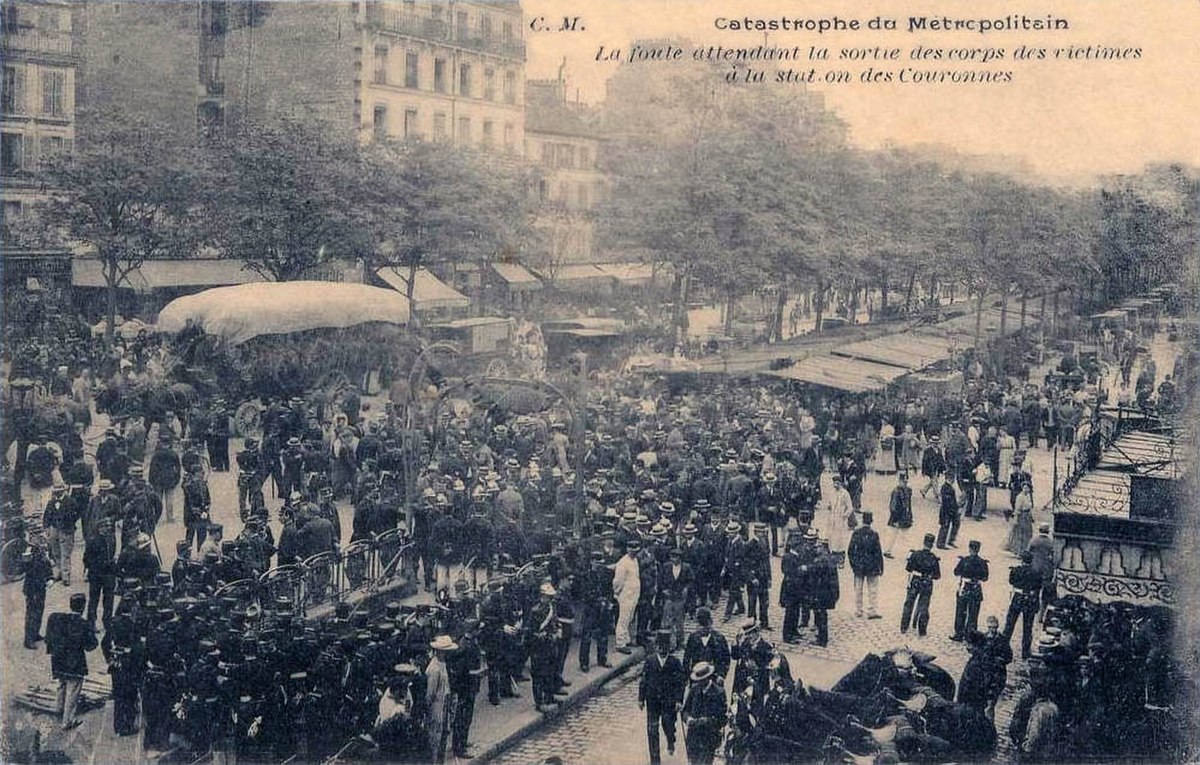

L'incendie de Couronnes

Le 10 août 1903, un début d'incendie se déclare sur une rame de la ligne 2 Nord à la station Barbès. La rame est convoyée à vide, mais la rame suivante, pleine de voyageurs est arrêtée à la station Couronnes par un signal rouge. Soudain, l'incendie prend de l'ampleur sur la rame précédente qui a atteint Ménilmontant, et une fumée épaisse envahit le tunnel. Les voyageurs sont évacués mais refusent de quitter les quais à moins d'être remboursés. Mais subitement la lumière est coupée, les fils ayant fondu sous la chaleur de l'incendie, et les voyageurs toujours sur le quai tentent de s'enfuir, mais dans la direction opposée à la sortie et meurent écrasés ou asphyxiés. Le drame fait 84 morts et demeure la seule catastrophe connue par le réseau parisien. Toutefois, cette catastrophe entraîne l'application d'importantes mesures de sécurité, comme le sectionnement de l'alimentation électrique, la mise en place d'un éclairage de secours et la fabrication de matériels en métal et non plus en bois. Elle entraîne l’abandon rapide des voitures à essieux au profit de voitures à bogies plus longues puis à compter de 1908 des rames à caisses métalliques avec un système permettant de commander à distance les voitures motrices, principe des unités multiples dit Sprague-Thomson.

Le réseau complémentaire

En 1910, les six premières lignes déclarées d'utilité publique en 1898 sont toutes ouvertes au service, soit un an avant la date limite prévue par la loi. Le succès de ce premier réseau pousse à déclarer d'utilité publique les deux lignes prévues à titre éventuel, les lignes H et I, devenues les lignes 7 et 8 du métro. La même année, la crue de la Seine retarde les travaux de deux traversées sous-fluviales de la ligne 8, mais elle perturbe surtout gravement l'exploitation du réseau durant plusieurs mois.

Vu le succès rencontré par la première ligne du métropolitain, un réseau complémentaire est mis à l'étude dès 1901 afin de ne laisser aucun point de Paris, en principe, à plus de quatre cents mètres d'une station de métro. Ce réseau est établi par l'ingénieur Fulgence Bienvenüe.

Quinze ans après les premiers travaux, à la veille de la Première Guerre mondiale, le réseau de métropolitain est exploité par deux compagnies, la CMP et le Nord-Sud, qui totalisent dix lignes et un réseau de 91 km de longueur. Huit sont exploitées par la CMP et deux par le Nord-Sud (l’actuelle ligne 12 et la ligne 13 au nord de la station Saint-Lazare). Il transporte cinquante-cinq millions de voyageurs dès 1901 ; ils sont 318 millions en 1910 et 467 millions en 1913.

Le Nord-Sud

En 1901, une seconde concession est accordée par la Ville de Paris à l'ingénieur Jean-Baptiste Berlier. La société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris est créée et se substitue à lui pour réaliser une ligne à grande profondeur. Mais l'impossibilité de réaliser, comme initialement prévu, une ligne similaire au tube de Londres, à cause d'un sous-sol inconsistant, conduit à la réalisation de ce second réseau à l'image de celui de la CMP, les différences demeurant au final très limitées. Une seconde ligne est ensuite concédée à la société du Nord-Sud, puis une troisième. La ligne A du Nord-Sud est ouverte le 5 novembre 1910 ; la ligne B ouvre, quant à elle, le 26 février 1911.