Histoire de la volcanologie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Volcanologie moderne

En 1912, Alfred Wegener propose une théorie de la dérive des continents, qui, encore imparfaite, sera rejetée. Amendée, elle débouchera bien plus tard sur la théorie de la tectonique des plaques, qui participe à l'explication du volcanisme. Cette théorie révolutionne la perception qu'ont les géologues et les volcanologues du volcanisme car elle permet d'unifier la majorité des phénomènes géophysiques. Elle sera complétée dans les années 1960 notamment avec l'introduction de la notion de radioactivité dans l'origine de la chaleur interne de la Terre et la découverte des anomalies magnétiques dans les fonds marins. Les géologues constatent, prouvent et admettent alors que chaînes de montagnes, volcans et sismicité se répartissent de manière précise à la surface de la Terre et sont corrélés.

Les progrès en sismologie profitent également à la volcanologie avec la mise en évidence des plans de Wadati-Benioff, des différentes discontinuités, de la structure interne du globe, etc. La tectonique des plaques propose aux volcanologues une vision globale des phénomènes internes à la Terre avec la dérive des continents, la subduction et la divergence, les courants de convection du manteau, etc. Seuls restent certains volcans qui ne trouvent pas leur place dans cette théorie. Les volcanologues émettent alors la théorie des points chauds pour expliquer la présence de volcans au milieu des plaques lithosphériques.

Durant le XXe siècle, Haroun Tazieff explore les volcans du monde entier (Etna, Merapi, Izalco, Erebus...), insistant sur le rôle des gaz dans l'activité volcanique. Il améliorera de nombreux instruments de mesure qui sont encore utilisés aujourd'hui, et participera à l'élaboration et la mise en place de plans d'évaluation des risques volcaniques et d'évacuation des populations. Il sera, en ce qui concerne la France, un pionnier de la vulgarisation scientifique en matière de volcanologie.

Katia et Maurice Krafft rapportent quant à eux de nombreuses photographies, films et extraits sonores de plus de 150 volcans et publient de nombreux livres qui contribuent à la popularisation de la volcanologie et des volcans. Ils participèrent aussi à l'élaboration de plans d'évaluation des risques volcaniques.

Renaissance et théories pré-scientifiques

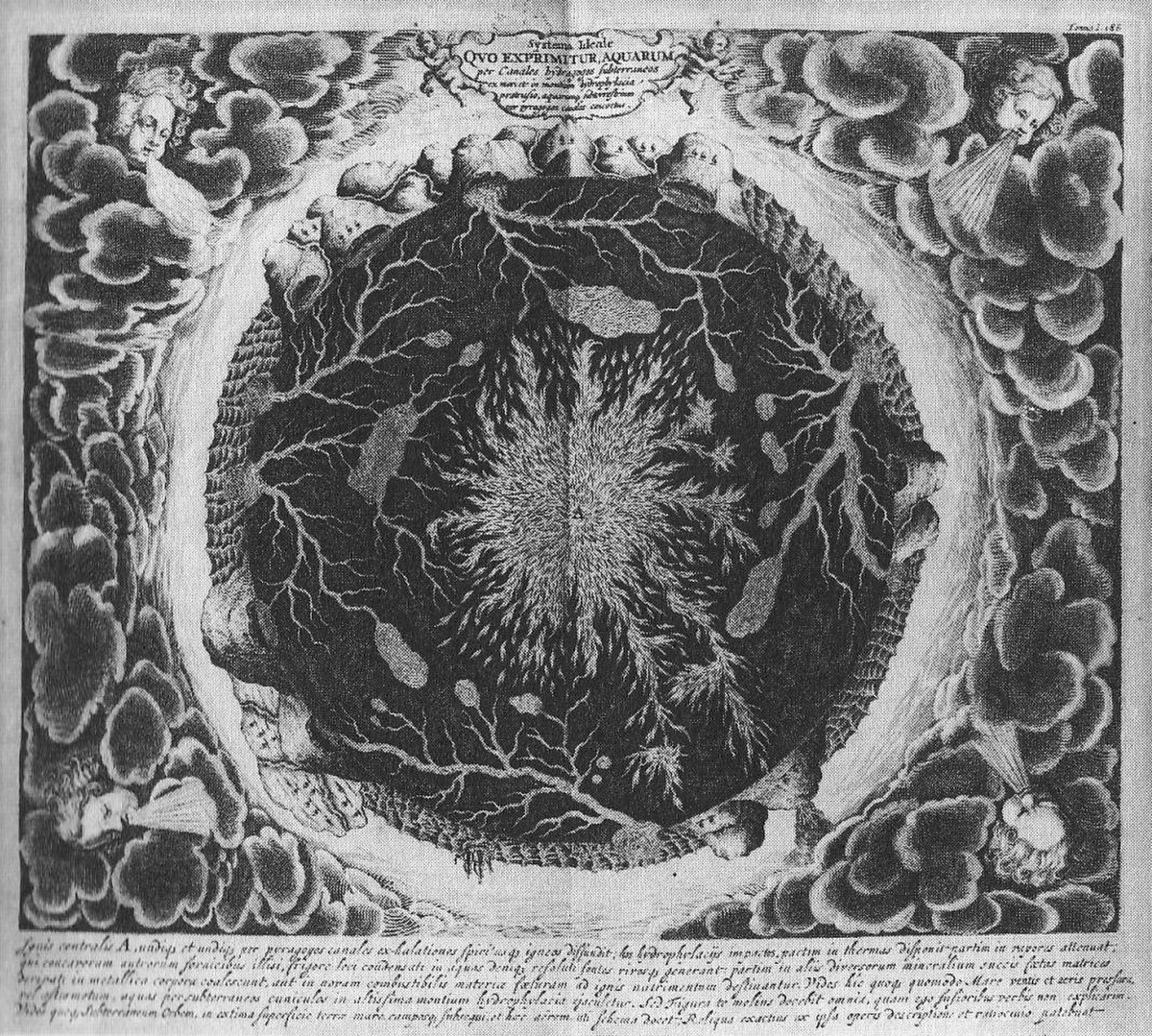

À la Renaissance, de nombreuses théories voient le jour mais elles doivent être compatibles avec les dogmes de l'Église catholique sous peine d'être discréditées.

Georgius Agricola propose que les éruptions sont provoquées par de la vapeur d'eau sous pression. Johannes Kepler considère les volcans comme des conduits rejetant les larmes et les déchets de la Terre (le soufre, le bitume et le goudron).

Descartes, en s'accordant avec la Genèse, déclare que la Terre est formée de trois couches : une couche d'air et une couche d'eau supportées par des profondeurs ardentes. Les volcans se seraient alors formés lorsque les rayons du Soleil ont percé la Terre.

De nombreuses théories mettaient en œuvre l'eau dans le volcanisme car les seuls volcans connus à l'époque se situaient à proximité de la mer.

Au XVIIIe siècle, le naturaliste et ambassadeur britannique William Hamilton profita de son séjour à Naples pendant 36 ans pour se documenter et étudier les éruptions du Vésuve. Ses observations sont considérées comme la première démarche scientifique d'explication du volcanisme. Il publie un livre, « Campi Phlaegraei, Observations on the Volcanos of the Two Sicilies », composé de nombreuses notes et croquis de ses observations de terrain.

Quelques années plus tard, l'italien Lazzaro Spallanzani fait des tentatives de faire fondre des morceaux de basalte pour trouver l'origine de la lave.

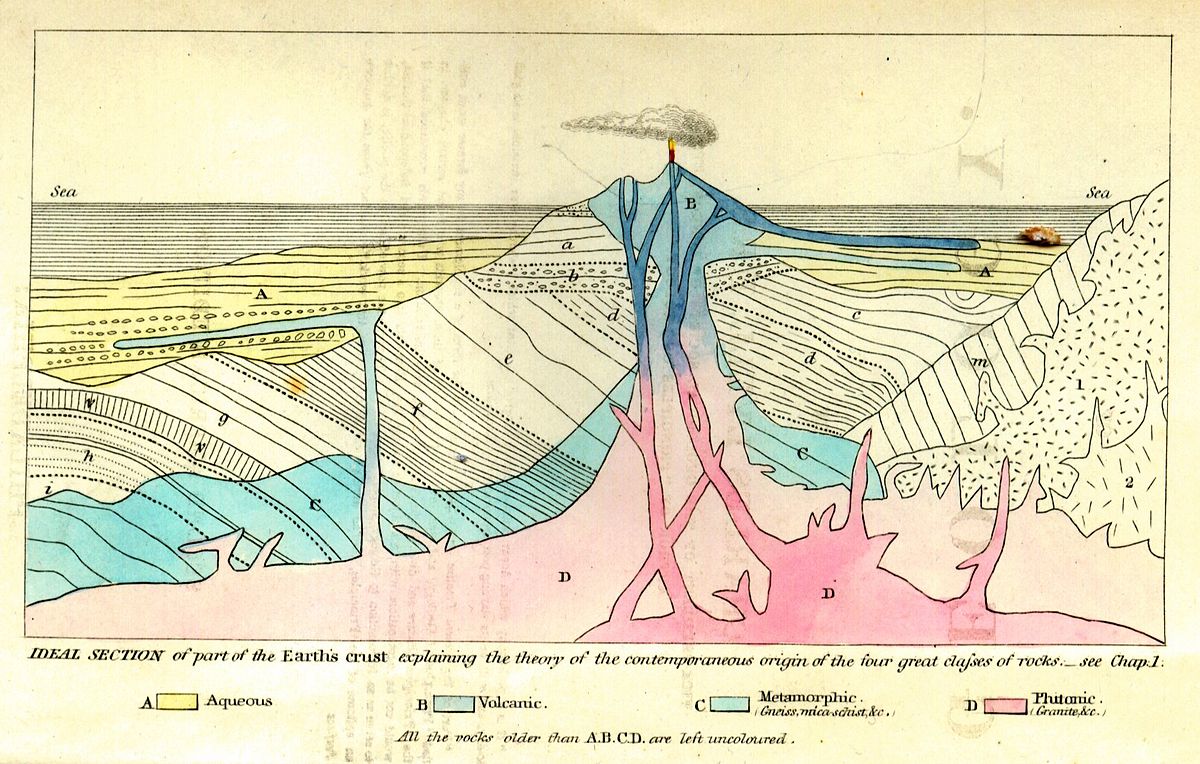

Au XVIIIe siècle, deux écoles s'affrontent : les neptunistes pensent que le contact de l'eau sur la pyrite enflamme des couches de charbon qui font fondre les roches environnantes alors que les plutonistes affirme qu'il existe une masse de roche en fusion dans les profondeurs de la Terre et qui ressort à certains endroits.

En 1831, le français Constant Prévost, de retour de l'île italienne de Julia, rapporte les preuves de la formation des volcans : ils naissent d'un empilement successif de matériaux. Cette découverte met fin à l'affrontement entre deux théories : l'une affirmait que les volcans se formaient par couches successives, l'autre qu'ils n'étaient qu'un gonflement du sol.

À l'époque, le Vésuve est le volcan le plus étudié. D'autres explorateurs commencent à étudier différents volcans : Bory de Saint-Vincent au Piton de la Fournaise en 1804, Alexandre de Humboldt au Guagua Pichincha et au Chimborazo entre 1799 et 1804 et recense 407 volcans en 1846, le Santorin est étudié par plusieurs géologues.

Du fait de l'activité régulière du Vésuve, un observatoire volcanologique est construit sur ses pentes en 1841 et des sismographes y sont installés.

En 1883, l'éruption du Krakatoa concentre tous les efforts des volcanologues sur ce volcan. L'éruption est analysée ainsi que ses effets : onde de choc, effets climatiques, etc. Les avancées effectuées permirent aux géologues de revenir sur l'éruption du Tambora qui se produisit en 1815.

En 1902, l'éruption de la Montagne Pelée de la Martinique, la destruction totale de la ville de Saint-Pierre et les 28 000 morts provoque la stupeur en métropole. La catastrophe sera relayée dans les journaux avec de nombreuses photographies. Alfred Lacroix sera mandaté par l'Académie des sciences pour comprendre les raisons de la catastrophe, notamment la croissance du dôme de lave qui s'est effondré. Deux ans plus tard, il publiera un ouvrage qui fait encore référence et participera à la création d'un observatoire volcanologique.