Histoire de la psychiatrie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'histoire de la psychiatrie traite de l'évolution historique des connaissances scientifiques, sociales et médicales du traitement des maladies mentales et psychiques, mise en lien avec l'histoire de la folie ou d'autres données sociales telles que l'évolution des normes autour de différentes époques, l'étude des comportements déviants et de l'expérience individuelle.

Chronologie

Antiquité

Dans l'antiquité les questions psychiatriques ne sont pas traitées en tant que telles pour deux raisons majeures :

- La pensée religieuse qui englobe tout ne reconnait pas les troubles psychiatriques mais des manifestations du divin

- Il n'y a pas dans ces époques de différenciations entre psychisme et soma.Tout est traité dans le corps.

Hippocrate apportera un début de différentiation en distinguant des troubles mentaux tels la phrénétis, la manie ou la mélancolie et l'hystérie en interprétant ce trouble par un déplacement de l'utérus dans le corps de la femme. Les transes hystériques quasi identiques aux crises d'épilepsie il avait été ainsi établi un lien de nature divine. Il a mis en place la théorie des 4 humeurs.

Les affections mentales ont longtemps été considérées comme des aliénations, la possession d'un être par une entité démoniaque, diabolique.

Moyen Âge

Les malades mentaux restent auprès de leurs proches. Pour éviter qu'ils ne s'automutilent ou lors des crises ils sont attachés avec une luxe de précautions pour qu'ils ne blessent pas. Seuls les malades les plus dangereux sont emprisonnés . Des institutions laïques ou religieuses peuvent s'en occuper. L'exorciste est mis à contribution. Des « traitements » fantaisistes fleurissent comme par exemple l'extraction de la pierre de la folie. Dans certaines situations en cas d'échec c'est le bûcher pour sorcellerie qui est appliqué.

La Renaissance

Les médecins Jean Wier et Juan Luis Vives s'insurgent contre la pratique du bûcher pour les fous. Ils estiment que ces derniers doivent être traités avec bienveillance et qu'il y a espoir de guérison. La folie passe du surnaturel au rang de maladie. Saint Jean-de-Dieu, qui est considéré comme le saint-patron des hôpitaux psychiatriques, fait une publication hospitalière.

Fin du XVIIIe siècle

Après la révolution de 1789 les fous sortent des prisons pour les asiles d'aliénés. Le personnel n'était toutefois que des gardiens. Le souhait des psychiatres de l'époque est de faire de ces maisons d'aliénés un lieu de guérison. Ayant précédemment exercé à l'asile de Bicêtre, Philippe Pinel, nommé médecin-chef de la Salpêtrière en 1795 et Jean-Baptiste Pussin, son surveillant, décident de retirer leurs chaînes aux fous après avoir constaté que certains le sont par période et d'autres continuellement. Ils entreprennent de classer les maladies mentales en catégories selon leurs signes cliniques, leur continuité ou discontinuité, les crises de folie, etc. La psychiatrie est née. Cependant, le concept de lésion = maladie perdure, on ne parle pas encore de maladies à causes psychiques.

XIXe siècle

En 1820 Jean-Etienne Esquirol succède à Pinel à la Salpêtrière. Esquirol reprend les idées de son prédécesseur pour donner naissance à la réglementation psychiatrique de 1838, restée en vigueur jusqu’en 1990. Un hôpital psychiatrique par département et deux mesures d'internement : le placement d'office (PO) et le placement volontaire (PV de par la volonté du peuple). Il s'agit là d'une loi de protection de la société avant tout. Un malade peut être hospitalisé avec son consentement . Il est alors en service libre .

La vie dans les grands hôpitaux psychiatriques (ou asiles) était rythmée de façon immuable. Toute transgression était sévèrement punie, les traitements curatifs peu nombreux. Des méthodes comme l'utilisation de l'eau pour ses vertus relaxantes côtoient des méthodes barbares (comme faire frôler la mort au malade pour provoquer un état de choc). Le choix du personnel commence à évoluer. Ces grands hôpitaux vivent en autarcie. Les malades, le personnel, les médecins vivent ensemble à l'intérieur des murs. Les sorties sont rares et les malades sont souvent internés à vie.

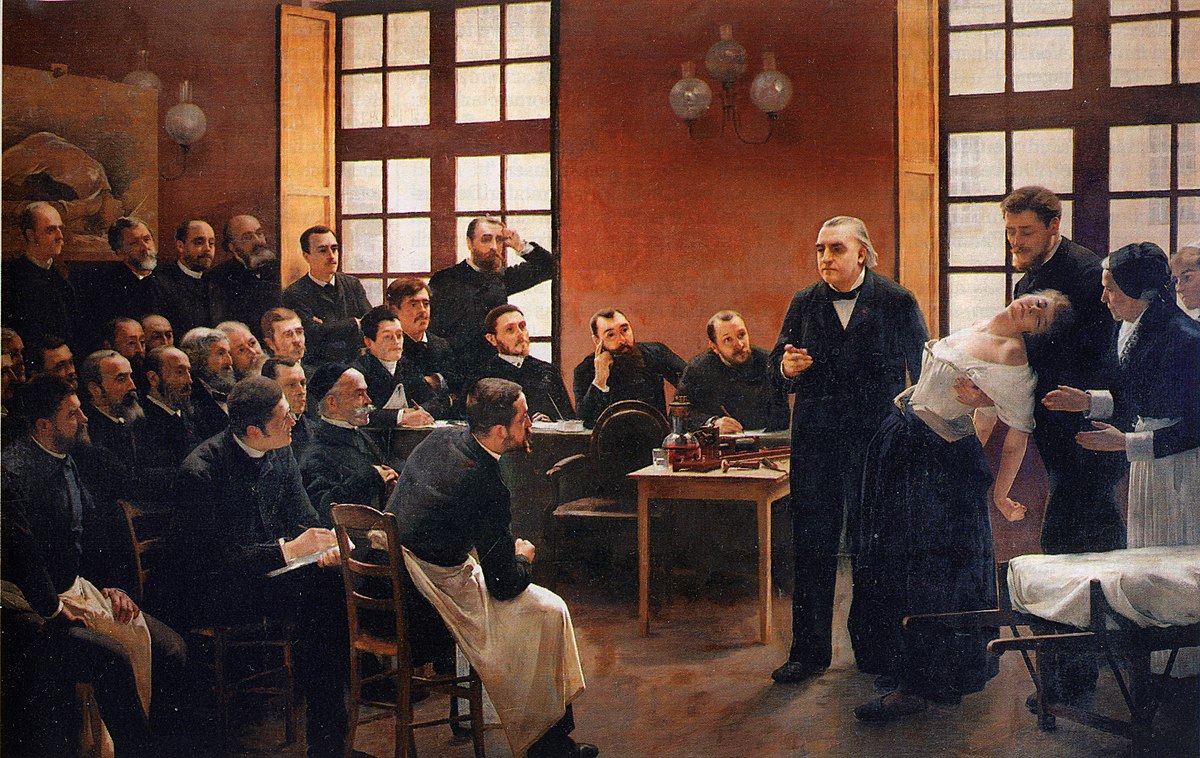

Jean-Martin Charcot, éminent clinicien et anatomo-pathologiste et chef de file de l'École de la Salpêtrière, déclare suite à ses études sur l'aphasie, le sommeil et l'hystérie, que pour certaines maladies mentales, il n'y a aucune lésion organique. Il invente alors le concept de lésion dynamique fonctionnelle. Puis, il se prononce en faveur d'une étiologie psychique des maladies mentales. Il fait notamment des représentations pour expliquer le déroulement des crises hystériques, auxquelles Sigmund Freud, alors jeune médecin, assiste. C'est à la suite de ceci qu'il étudiera l'effet de pratiques comme l'hypnose sur les malades et, n'étant pas satisfait par cette méthode, décide d'écouter et de faire parler les personnes atteintes de pathologies mentales. Il crée ainsi la psychanalyse.

XXe siècle

Au début du XXe siècle on trouve encore dans certains ouvrages de médecine les traitements suivants : Bromure de potassium, valériane, opium, morphine. Pour le traitement de la crise : Eau froide, compression des ovaires, flagellation.

La lobotomie (aussi appelée leucotomie), opération chirurgicale du cerveau qui consiste en une section ou une altération de la substance blanche d'un lobe cérébral, est formalisée en 1935 par les neurologues portugais Egas Moniz et Almeida Lima de l'Université de Lisbonne, ce qui leur vaut un Prix Nobel en 1949. Entre 1933 et 1944, certains médecins allemands nazis s'essaient à la lobotomie, souvent sans anesthésie ni antiseptique, sur les prisonniers des camps de concentration.

La lobotomie connaît son essor après la seconde guerre mondiale, notamment avec l'invention américaine de Walter Freeman : le pic à glace. On estime que quelque 100 000 patients furent lobotomisés dans le monde entre 1945 et 1954 dont la moitié aux États-Unis. Freeman parcourt les États-Unis dans les années 50 dans un autocar équipé pour pratiquer des lobotomies « en série », enfonçant ce pic à glace dans le lobe orbitaire des patients après avoir soulevé la paupière (lobotomie trans-orbitale), moyennant parfois une anesthésie locale. Cette pratique, le plus souvent combinée à des électrochocs, a alors un grand succès (grand mouvement de « l'hygiène mentale ») et on estime que Freeman à lui seul lobotomisa quelque 2 500 patients. La lobotomie est alors utilisée pour traiter les maladies mentales, la schizophrénie, l’épilepsie et même les maux de tête chroniques. Dès les années 1950, de sérieux doutes concernant cette pratique commencent à se faire entendre et avec la découverte des produits neuroactifs plus efficaces et moins dangereux (les neuroleptiques), cette pratique décline dès les années 60.

Les abus de ces méthodes discréditera un temps les tenants de la psychiatrie organiciste (en faveur d'une causalité biologique des troubles mentaux et d'un traitement spécifique).

D'autres traitements sont utilisés, comme la cure de Sakel (abandonné aujourd'hui) et la sismothérapie qui n'est plus utilisée aujourd'hui que dans des conditions rigoureuses lors de cas très précis (accès mélancolique grave ou schizophrénie résistant aux traitements médicamenteux).

En 1952, Henri Laborit observe par hasard que le largactil a des propriétés myorelaxante et le propose en psychiatrie pour calmer les agités . C'est l'arrivée des neuroleptiques qui révolutionnent la psychiatrie .Jean Delay et Pierre Deniker envisagent une resocialisation pour des milliers d'internés. Roland Kuhn, psychiatre suisse, découvre le premier antidépresseur (imipramine).

Vers les années 60 des méthodes plus douces sont également utilisées en traitement des psychoses comme les packs (méthode d'enveloppement humide). Des techniques de soins par la parole et les psychothérapies font leur apparition.

De nombreux courants d'idées souvent antagonistes ont lieu (psychiatrie organiciste contre psychiatrie psychanalytique, ambulatoire contre institution par exemple).

En France, une circulaire ministérielle de mars 1960 crée la politique de secteur psychiatrique grâce à l'action des médecins désaliénistes. Les grands hôpitaux psychiatriques et le cadre unique cèdent la place aux petites structures et au maintien des malades mentaux au sein de la cité. Les infirmiers psychiatriques deviennent infirmiers de secteur psychiatriques (dont la formation spécifique s'arrêtera en 1992 ) et les psychologues deviennent de plus en plus présent dans les services. Peu à peu les aides soignants, les aides médico-psychologique et les agents des services hospitaliers sont inclus dans les services ainsi que du personnel spécialisé (ergothérapeutes, assistants sociaux, éducateurs spécialisés).

Parallèlement la loi de 1838 va céder la place à celle du 27 juin 1990 en mettant l'accent sur le soin et le renforcement des droits du malade. Elle conservera toutefois les deux modes d'hospitalisation sans consentement. Le placement d'office est remplacé par l'hospitalisation d'office. Le placement volontaire (sous entendu, par la volonté du peuple) cède la place à l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Les patients ayant donné leurs consentements sont en hospitalisation libre.

La psychiatrie est toujours en pleine évolution et doit faire face aux nouveaux maux de la société actuelle entraine une série de réforme comme le plan santé mentale 2005/2008.

Des faits divers comme le drame de Pau en 2004 et de Grenoble le 12 novembre 2008 (ou un étudiant, Luc Meunier a été tué par un schizophrène ) relancent régulièrement les débats sur la prise en charge des malades mentaux et la sécurité. Ainsi dès le 2 décembre 2008 Nicolas Sarkozy qui veut une réforme du droit pour la psychiatrie, annonce un nouveau un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques devant un parterre de médecins : - 30 millions seront débloqués pour "mieux contrôler les entrées et les sorties des établissements et prévenir les fugues". - Mise en place "dispositif de géo-localisation" qui, s'ils sortent du périmètre autorisé par le médecin, déclenchera l'alerte. - Des unités fermées, équipées de portes et de systèmes de vidéosurveillance, seront installées dans chaque établissement qui le nécessite. - 200 chambres d'isolement seront aménagées pour les "patients qui peuvent avoir des accès de violence envers le personnel".

De nombreuses voix s'élèvent contre ces réformes et celà prend même un tournure politique (opposition du parti socialiste en particulier)