Histoire de la neurologie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L' histoire de la neurologie est une branche de l'histoire de la médecine et des neurosciences qui étudie le développement des connaissances dans le domaine des maladies du système nerveux. Celles-ci remontent aux temps préhistoriques, mais la neurologie en tant que spécialité médicale académique ne s'individualise que progressivement à partir du XVIe siècle. Purement observationnelle à ses débuts, la neurologie progressa parallèlement à l'approche systématique du système nerveux permise par la neuroanatomie et la neurophysiologie.

Les connaissances de l'Antiquité

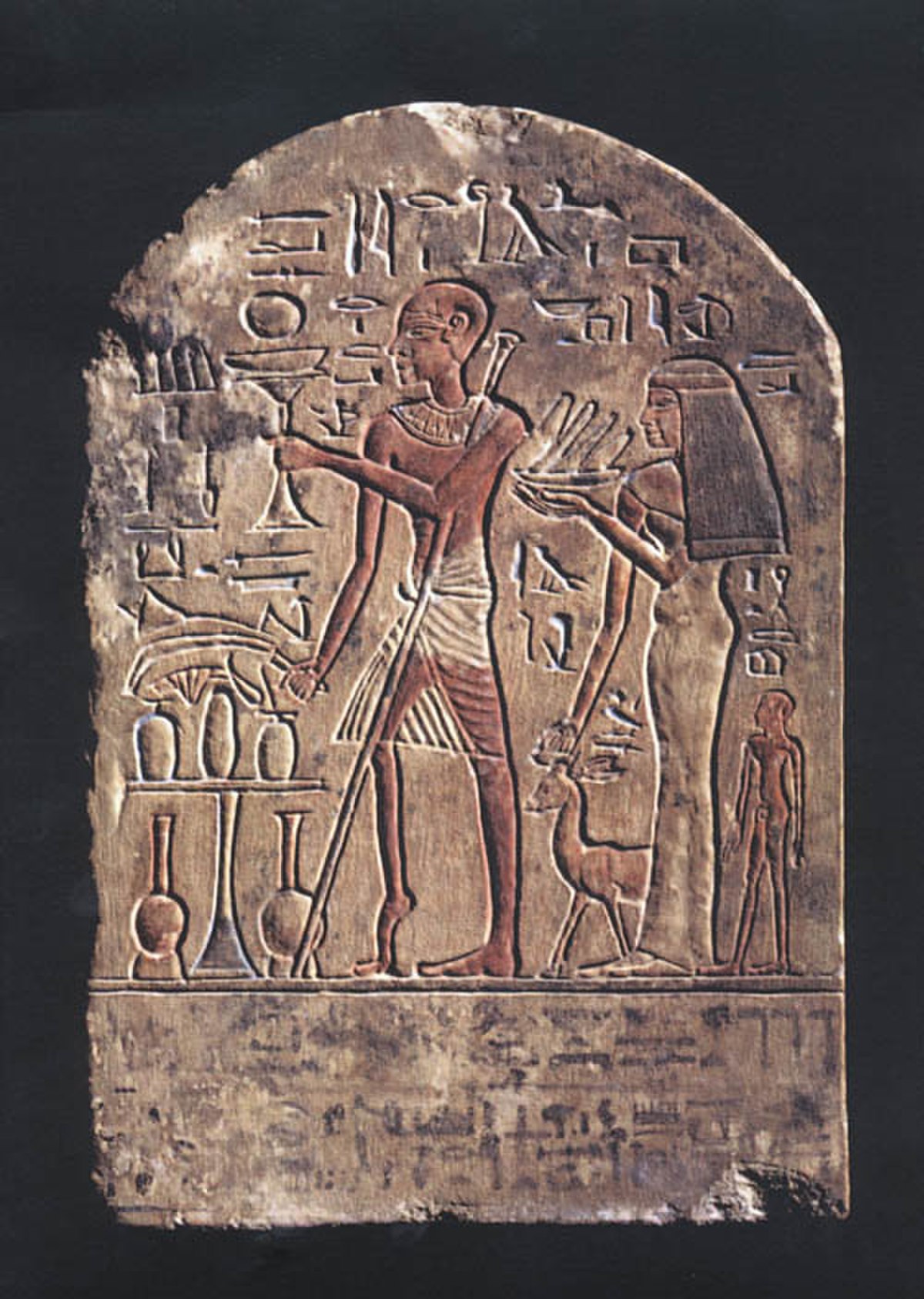

Un traité égyptien de chirurgie traumatique, le papyrus Edwin Smith, décrit diverses lésions dont certaines concernent le système nerveux et propose des traitements de ces blessures. On y trouve notamment des descriptions des méninges, de la surface extérieure du cerveau, du liquide céphalo-rachidien et des pulsations intracrâniennes. Il est également remarqué que certaines fonctions de l'organisme peuvent être altérées par des lésions du cerveau ou de la colonne cervicale. On peut aussi reconnaitre, sur certaines pierres gravées, des personnages atteints d'amyotrophie ou marchant à l'aide de cannes, ce qui suggère qu'ils souffraient de séquelles de polio.

On trouve d'autres exemples très anciens d'observations de phénomènes neurologiques. Un bas-relief assyrien, conservé au British Museum, représente une paraplégie traumatique chez une lionne ayant une flèche plantée dans le dos. Des troubles neurologiques de causes non traumatiques sont également signalés. Par exemple, dans la médecine de la période védique de l'Inde ancienne, le texte ayurvédique Charaka Samhita parle de l'épilepsie, avec une discussion des symptômes et des traitements possibles.

En Grèce, Hippocrate sur la base de nombreuses observations est convaincu que l'épilepsie a une cause naturelle et n'est pas un mal sacré. Les anciens Grecs réalisent les premières dissections du système nerveux. Aristote sans comprendre les fonctions du cerveau, décrit les méninges et fait la distinction entre cerveau et cervelet. À Rome, Galien effectue chez l'animal de nombreuses dissections du système nerveux de plusieurs espèces dont le singe. Il découvre de manière fortuite l'importance des nerfs laryngés récurrents : au cours d'une expérience de vivisection destinée à étudier les nerfs de la respiration il sectionne accidentellement les nerfs récurrents. Immédiatement l'animal cesse de crier tout en continuant à se débattre. Galien répète ensuite la même expérience sur différentes espèces, chiens, chèvres, ours, lions, vaches et singes, avec les mêmes résultats à chaque fois. Pour faire connaître largement ce fait nouveau, Galien renouvelle l'expérience à Rome, opérant sur deux porcs, face à un large public. Il commente ainsi ses résultats : il y a une paire [de nerfs] semblables à des cheveux dans les muscles du larynx à la fois à gauche et à droite, qui s'ils sont ligaturés ou coupés rendent l'animal aphone, sans menacer ni sa vie ni ses activités fonctionnelles.

La neuroanatomie microscopique et la neurophysiologie

Ce n'est que lorsque les cellules furent identifiées au microscope qu'il fut possible de progresser au-delà des simples constats anatomiques. J.E. Purkinje (1787-1869) est le premier, en 1837, à visualiser les cellules du système nerveux. Plus tard Golgi et Cajal colorent les branches ramifiées de ces cellules ce qui permet d'établir leurs limites et leurs points de contacts. En 1891 Heinrich Wilhelm Waldeyer propose de désigner les cellules nerveuses par le terme de neurone : avec Cajal il postule la théorie du neurone qui fait de ce dernier l'unité fonctionnelle de base du tissu nerveux, considéré dès lors comme un réseau de neurones interconnectés.

Le cerveau avait ainsi révélé sa structure sans toutefois qu'il soit possible de localiser ses différentes fonctions. Le philosophe René Descartes (1596-1650) avait émis l'hypothèse que toute activité animale est la réaction nécessaire à certaines stimulations externes, le lien entre stimulus et réponse se faisant à travers un chemin nerveux précis. Luigi Galvani (1737-1798) démontre que la stimulation électrique d'un nerf produit la contraction musculaire. Les travaux simultanés de Charles Bell (1774-1842) et de François Magendie (1783-1855) conduisent à l'idée que la corne ventrale de la moelle épinière est motrice et la corne dorsale sensitive. Un patient hémiplégique privé de la parole conduit Paul Broca (1824-1880) à l'idée que les fonctions du cortex cérébral sont localisées anatomiquement. Ivan Pavlov (1849 - 1936) montre avec ses chiens que des réflexes simples peuvent être modifiés par l'activité des centres supérieurs du cerveau. Le neurophysiologiste Sir Charles Scott Sherrington (1857-1952), approfondit ces idées nouvelles et en fait une synthèse.