Histoire de la médecine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Médecine dans l’antiquité hébraïque

La plupart de nos connaissances sur la médecine hébraïque de l’antiquité au cours du Ier millénaire av. J.-C. proviennent de la Torah, c'est-à-dire des cinq livres de Moïse qui contiennent diverses lois relatives à la santé et à différents rituels, tels que l'isolement des personnes infectées (Lévitique 13:45-46), le lavage des mains après avoir manipulé un cadavre (Livre des Nombres 19:11-19) et l’enfouissement des excréments à l’extérieur du campement (Deutéronome 23:12-13). Bien que le respect de ces lois soit susceptible d’entraîner certains avantages pour la santé, la religion juive avait institué ces rituels et ces interdictions uniquement pour obéir à la volonté de Dieu. Max Neuberger, dans son Histoire de la médecine écrit : « Les commandements ont pour objet la prévention et le contrôle des épidémies, l’éradication des maladies vénériennes et de la prostitution, les soins d’hygiène corporelle, les bains, la nourriture, le logement et l'habillement, la réglementation du travail, la vie sexuelle, la discipline du peuple, etc. Beaucoup de ces commandement, tels que le repos du Sabbat, la circoncision, les lois concernant les denrées alimentaires (interdiction du sang et de la viande de porc), les mesures concernant les menstruations et les suites de couches des femmes et des personnes souffrant de gonorrhée, l'isolement des lépreux et l'hygiène du campement sont, compte tenu des conditions climatiques, étonnement rationnelles ».

Médecine au Moyen Âge

Des épidémies de peste endeuilleront tout le Moyen Âge.

En Occident, la médecine est très dépendante de l'église catholique qui dirige les hôpitaux, asiles et léproseries et régit l'enseignement dans les universités. En France, des facultés de médecine sont créées à l'université de Montpellier en 1220, de Toulouse en 1229.

C'est une époque de stagnation de la connaissance par rapport aux mondes islamique et orthodoxes. En particulier, Avicenne écrit au Xe siècle son ouvrage monumental sur la médecine qui devait influencer durablement la médecine occidentale jusqu'au XVIIe siècle siècle, le Qanûn (Canon de la médecine).

Médecine dans la civilisation islamique médiévale

L’âge d'or de la civilisation islamique a atteint un niveau élevé de connaissances médicales car les médecins musulmans ont contribué de manière significative au développement de la discipline, y compris en anatomie, chirurgie, ophtalmologie, physiologie, pharmacologie, pharmacie et sciences pharmaceutiques. Les Arabes ont développé les pratiques médicales grecques et romaines. Galien et Hippocrate étaient pour eux des autorités prééminentes. La traduction dans les années 830 -870 de 129 oeuvres du médecin de l'Antiquité grecque, Galien en arabe par Hunayn ibn Ishaq et ses assistants et, en particulier, l'insistance de Galien sur une approche rationnelle et systématique de la médecine, ont servi de modèle à la médecine islamique qui s’est propagée rapidement à travers l’Empire arabe. Les médecins musulmans ont mis en place certains des premiers hôpitaux qui se sont par la suite développés en Europe à la suite des croisades, en s’inspirant des hôpitaux du Moyen-Orient.

Al-Kindi a écrit le De Gradibus, dans lequel il décrivait l'application des mathématiques à la médecine, en particulier dans le domaine de la pharmacologie. Il avait élaboré une échelle mathématique pour quantifier l’effet des médicaments et un système qui permettrait à un médecin de déterminer à l'avance, pour une maladie donnée, la plupart des jours critiques pour le patient, sur la base des phases de la Lune. Razi (Rhazes) (865-925) a rapporté des cas cliniques tirés de sa propre expérience et de très utiles observations de diverses maladies. Son Traité de médecine, qui a décrit la rougeole et la variole, a eu beaucoup d’influence en Europe. Dans ses doutes sur Galien, Razi a également été le premier à prouver la fausseté de la théorie des Quatre éléments d’ Aristote et de la théorie des humeurs de Galien en utilisant la méthode expérimentale.

Abu Al-Qasim (Abulcasis) qui est considéré comme le père de la chirurgie moderne a écrit le Kitab al-Tasrif (1000), une encyclopédie médicale en 30 volumes, qui a été enseignée dans les écoles de médecine musulmanes et européennes jusqu'au XVIIe siècle. Il a utilisé de nombreux instruments chirurgicaux, y compris des instruments spécifiques aux femmes, et introduit l’utilisation en chirurgie du catgut, des pinces, des ligatures, des aiguilles à suture, des scalpels, des curettes, des écarteurs, des sondes et des spéculums, des scies à os, et des plâtres.

Avicenne, considéré comme le père de la médecine moderne et un des plus grands penseurs et chercheurs en médecine de l'histoire, a écrit le Canon de la médecine(1020) et le Livre de la guérison (XIe siècle) qui demeurent les deux manuels de référence des universités musulmanes et européennes jusqu'au XVIIe siècle. Les contributions d’Avicenne sont l'introduction systématique de l’expérimentation et de la quantification dans l'étude de la physiologie, la découverte de la nature contagieuse des maladies infectieuses, l'introduction de la quarantaine pour limiter la propagation des maladies contagieuses, l'introduction de la médecine expérimentale et des essais cliniques, les premières descriptions des bactéries et des organismes viraux, la distinction entre la mediastinite et la pleurésie, la découverte de la nature contagieuse de la phtisie (tuberculose) et de la transmission de certaines maladies par l’eau et le sol, ainsi que la première description minutieuse des maladies de peau, des maladies sexuellement transmissibles, des perversions et des maladies du système nerveux, ainsi que l'utilisation de la glace pour traiter la fièvre et la séparation de la médecine et de la pharmacie qui a été historiquement importante pour le développement des sciences pharmaceutiques.

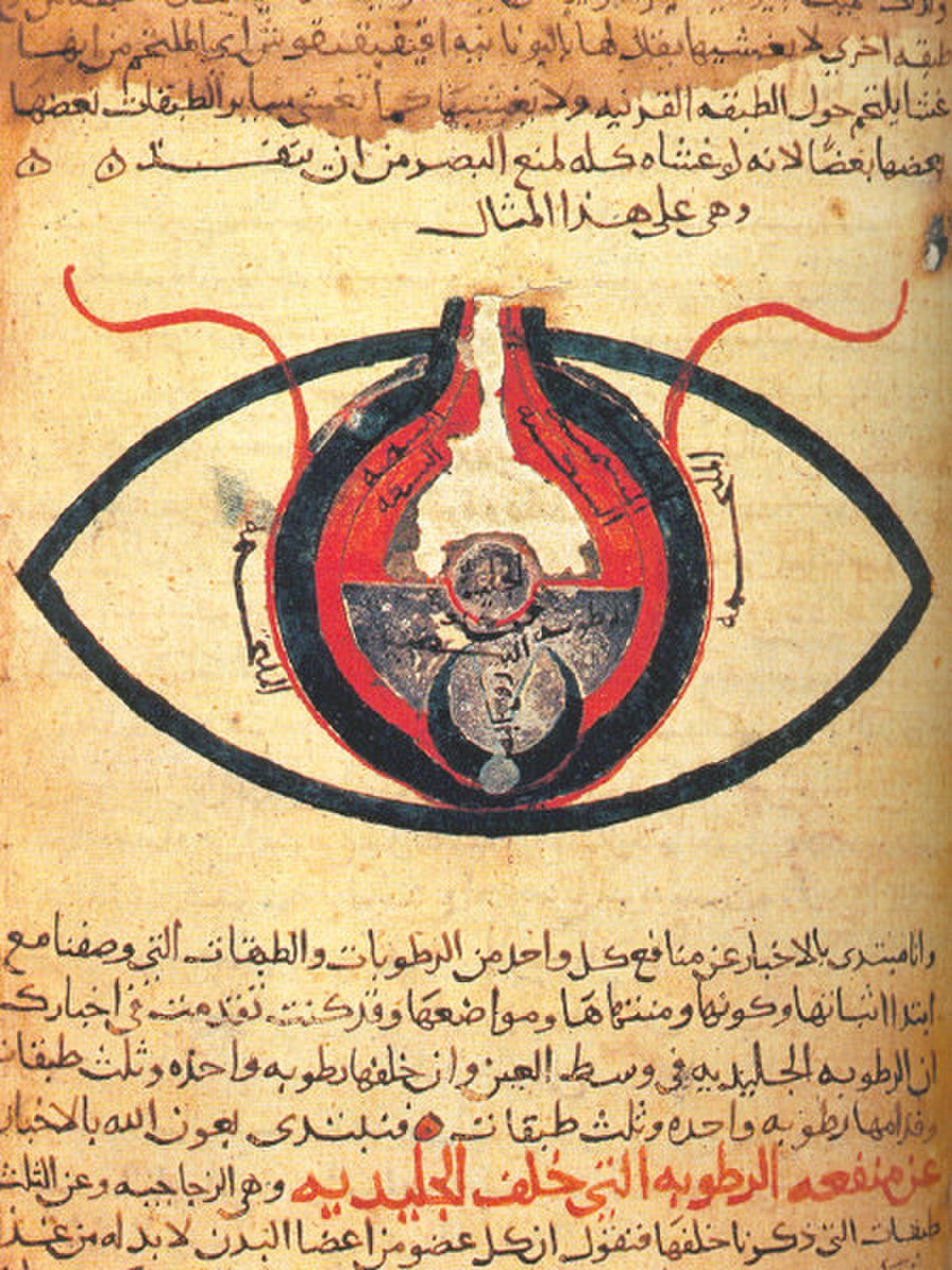

En 1021, Ibn al-Haytham (Alhacen) a été à l’origine de progrès importants en chirurgie oculaire, en étudiant et en expliquant correctement, pour la première fois, le processus de la perception visuelle dans son Traité d’optique (1021).

En 1242, Ibn al-Nafis a été le premier à décrire la circulation pulmonaire et les artères coronaires, qui constituent la base du système circulatoire, raison pour laquelle il est considéré comme le père de la théorie de la circulation. Il a également entrevu les premiers concepts du métabolisme et développé de nouveaux systèmes de physiologie et de psychologie pour remplacer les systèmes avicenniens et galéniques, après avoir discrédité un grand nombre de théories erronées sur les humeurs, le pouls,les os, les muscles, les intestins, les organes des sens, les voies biliaires, l’œsophage, l’estomac, etc.

Ibn al-Lubudi (1210-1267) a rejeté la théorie des humeurs mise en avant par Galien et Hippocrate, a découvert que la préservation du corps dépend exclusivement du sang, a rejeté l'idée de Galien selon laquelle les femmes pouvaient produire la semence et a découvert que le mouvement des artères n’est pas tributaire de la circulation du cœur, que le cœur est le premier organe à se former dans l’organisme du fœtus (plutôt que le cerveau comme le croyait Hippocrate) et que les os formant le crâne peuvent être le siège de tumeurs.Maïmonide, bien que Juif lui-même, a apporté diverses contributions à la médecine islamique au XIIIe siècle.

Le Tashrih al-Badan (Anatomie du corps) de Mansour ibn Ilyas (c. 1390) contient des planches détaillées représentant la structure du corps, le système nerveux et la circulation sanguine.Pendant la peste noire, la peste bubonique au XIVe siècle en Al-Andalus, Ibn Khatima et Ibn al-Khatib ont découvert que les maladies infectieuses sont provoquées par des micro-organismes qui pénètrent dans le corps humain. Les autres innovations médicales introduites pour la première fois par des médecins musulmans sont la découverte du système immunitaire, l'introduction de la microbiologie, l'utilisation de l’expérimentation animale et la combinaison de la médecine et d'autres sciences (notamment l’agriculture, la botanique, la chimie et la pharmacologie), ainsi que l'invention de la seringue à injection par Ammar ibn Ali al-Mawsili au IXe siècle en Irak, l’ouverture de la première officine pharmaceutique à Bagdad (754), la distinction entre la médecine et la pharmacie à partir du XIIe siècle et la découverte d'au moins 2000 médicaments et substances chimiques.

Médecine en Europe au Moyen Âge et au début de l’époque moderne

En Europe occidentale, l'effondrement de l'autorité de l’empire romain a conduit à l’interruption de toute pratique médicale organisée. La médecine était exercée localement, alors que le rôle de la médecine traditionnelle augmentait, avec ce qui restait des connaissances médicales de l'antiquité. Les connaissances médicales ont été préservée et mises en pratique dans de nombreuses institutions monastiques qui s’étaient souvent adjoint un hôpital. Une médecine professionnelle organisée est réapparue, avec la fondation de l’école de médecine de Salerne en Italie au XIe siècle qui, en coopération avec le monastère du Mont Cassin, a traduit de nombreux ouvrages byzantins et arabes. Au douzième siècle, des universités ont été créées en Italie et ailleurs en Europe et des facultés de médecine se sont rapidement développées. Peu à peu, la dépendance à l’égard des maîtres du monde antique s’est encore accrue avec les premiers résultats des observations et des expériences. La pratique chirurgicale s’est beaucoup améliorée au cours de la période médiévale. Avec la renaissance on a assisté à une augmentation des études expérimentales, principalement dans le domaine de la dissection et de l'étude du corps. Les travaux de pionniers comme André Vésale et William Harvey ont remis en cause les croyances populaires par des preuves scientifiques. La compréhension et le diagnostic des maladies se sont améliorés, mais sans apporter de bénéfices directs pour la santé. Il existait peu de médicaments efficaces, en dehors de l’opium et de la quinine, des méthodes folkloriques et des traitements potentiellement toxiques à base de composés métalliques étaient alors en vogue.

Figures importantes:

- Théodoric Borgognoni, (1205-1296), un des plus importants chirurgiens de la période médiévale, responsable de l'introduction et de la promotion d’importante avancées en chirurgie comme l'utilisation des antiseptiques et la pratique de l’anesthésie.

- Guy de Chauliac, considéré comme l'un des pères de la chirurgie moderne, après le grand chirurgien islamique, El Zahrawi.

- Realdo Colombo, anatomiste et chirurgien qui a contribué à la compréhension de la circulation pulmonaire.

- Michel Servet, considéré comme le premier Européen à « découvrir » la circulation pulmonaire.

- Ambroise Paré a suggéré d'utiliser la ligature des artères au lieu de la cautérisation et expérimenté le Bézoard.

- William Harvey a décrit la circulation sanguine.

- John Hunter, chirurgien.

- Amato Lusitano a décrit les valves des veines et deviné leur fonction.

- Garcia da Orta a été le premier à décrire le choléra et d'autres maladies tropicales et leur traitement par des plantes

- Percivall Pott, chirurgien.

- Sir Thomas Browne médecin et inventeur de néologismes médicaux.

- Thomas Sydenham médecin surnommé l’« Hippocrate anglais ».

XVIe siècle

Le XVIe siècle est marqué par la redécouverte de l'anatomie. Parmi les savants qui osent braver le tabou, le plus connu est sans doute André Vésale de l'université de Padoue, auteur en 1543 du De humani corporis fabrica. Dans un amphithéâtre, devant des étudiants venus de l'Europe entière, il pratique de nombreuses dissections sur des suicidés ou des condamnés à mort. Souvent ces dissections publiques duraient jusqu'à ce que les chairs soient trop avariées pour permettre toute observation. C'est une véritable révolution des connaissances en anatomie qui étaient restées sclérosées depuis les travaux de Galien sur des animaux au IIe siècle.

Ces progrès de la connaissance permettent à la chirurgie d'échapper à son statut d'art mineur pour devenir progressivement une discipline à part entière de la médecine. En France, Ambroise Paré incarne à lui seul ce changement de statut. En inventant en 1552 la ligature des artères, il sauve les amputés d'une mort quasi-certaine et devient un des praticiens les plus reconnus de son temps.

XVIIe siècle

Le XVIIe siècle est marqué par plusieurs découvertes importantes:

Tout d'abord, en 1622, en pratiquant des vivisections sur des chiens, le chirurgien italien Gaspare Aselli (v. 1581-1626) découvre les vaisseaux lymphatiques de l'intestin, qu'il nomme « vaisseaux de lait », en raison du caractère laiteux de la substance produite lors de la digestion des aliments. Puis, William Harvey, peu après, effectue une découverte capitale : la circulation du sang (1628) et en explique tout le phénomène. Ces découvertes remettent en cause tout le dogme humoral d'Hippocrate. Elles sont tellement importantes que dans toute l'Europe les partisans et adversaires de William Harvey vont s'affronter. Une querelle opposant les « circulateurs », adeptes des opinions de Harvey, et les « anticirculateurs » se développe. Elle prend fin par la mise en place par Louis XIV d'un cours sur la circulation du sang (1672) au Jardin du Roi qui est actuellement le Museum d'histoire naturelle. Louis XIV officialise ainsi ces nouvelles découvertes en créant une chaire d’anatomie, confiée à Pierre Dionis. Pour la première fois le pouvoir politique prend parti dans une querelle scientifique.

La deuxième innovation qui marque ce siècle est l'invention du microscope qui a permis pour la première fois d'observer les microbes.

En 1658, Kircher affirme avoir observé dans le sang des malades victimes de l'épidémie de la peste, des milliers de vers qui pour lui sont la cause de cette maladie. Grâce à cette découverte sont créées de nouvelles spécialités médicales et les connaissances sur le corps humain sont complétées. On découvre ainsi les globules rouges et des cellules.

En 1677, la théorie de la génération spontanée est remise en cause du fait de la découverte des spermatozoïdes par Antoni van Leeuwenhoek, le rôle des ovaires est alors mis en avant ainsi que le principe de la nidation de l'œuf. On assiste également aux premiers accouchements réalisés par des médecins.

Malgré toutes ces découvertes la thérapeutique n'évolue que très peu, les études de médecine étant toujours fondées sur la lecture des textes anciens. Les soins consistent essentiellement à pratiquer des saignées ou des purges. Cependant un médicament va être découvert, il permet de soigner la malaria ou le paludisme, c'est la quinine connue en Amérique du Sud depuis les Incas.

Louis XIV décide de créer dans chaque grande ville un grand hôpital général afin d'y accueillir toute personne en difficulté. Déjà des voix s'élèvent pour que l'hôpital devienne un lieu d'enseignement mais cette avancée ne se fera qu'au milieu du XVIIIe siècle.

Cette époque voit aussi, dans le cadres des voyages d'exploration, apparaître les prémisses d'une médecine tropicale.

Au XVIIe siècle, il existe environ 200 médecins dans toute la France. Le peuple fait appel au barbier ou au rebouteux avant de finir à l'hôpital. Malgré les progrès de la médecine, à l'époque les médecins n'ont que peu de méthodes de soins ; les plus connues sont le lavement et la saignée.

XVIIIe siècle

Le XVIIIe siècle est marqué par la naissance de l'épidémiologie, promue par des économistes comme Gottfried Achenwall. C'est le début des politiques de santé publique : en France Félix Vicq d'Azyr met en place un réseau de surveillance de l'état sanitaire de la population.

De 1700 à 1714, Bernardino Ramazzini écrit le premier livre sur les maladies professionnelles qui restera la référence pendant deux siècles.

En 1721 Lady Mary Wortley Montagu importe en Angleterre la technique de la variolisation utilisée à Constantinople par Giacomo Pylarini depuis 1701. Cette prévention consistait à inoculer à des sujets sains du pus provenant d’un malade de la variole.

En 1736 Claudius Amyand réalise la première appendicectomie.

En 1768, William Heberden donne la première description clinique de l'angine de poitrine.

Le 14 mai 1796 le médecin anglais Edward Jenner parvient à immuniser le petit James Phipps de la variole en lui inoculant du pus prélevé sur une paysanne infectée par la vaccine.