Histoire de la Crète - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La Crète ottomane

La conquête de l'île

La pression turque se précise au XVIe siècle. Les îles de l'Égée sont capturées au cours de la seconde moitié du XVe siècle, à l'exception de Rhodes, de la Crète, Chypre et quelques petites îles. De toutes les limites géographiques imposées aux Ottomans, ce sont les frontières vénitiennes qui les irritent le plus. Rhodes tombe en 1522, en 1537, Venise perd ses possessions de Morée, Nauplie et Malvoisie. Chios tombe en 1556, en 1570, les Turcs débarquent à Chypre que le Pape Pie V tente de sauver. Une escadre est équipée et part de Crète, mais arrive après la chute de Nicosie. La reddition de Chypre suscite une vive émotion en Crète où l'on s'attend à l'arrivée imminente des Turcs.

À cette époque, Venise n'est plus capable que de maintenir une force de 4 000 hommes pour toute l'île. Elle n'est même plus capable d'assurer le versement des soldes, et les soldats doivent assurer des travaux d'appoint pour subvenir à leurs besoins. Les fortifications crétoises ne sont pas en meilleur état, malgré des efforts de reconstruction. La Sérénissime peut compter sur une milice civile de 14 000 Crétois. La politique vénitienne envers les Crétois se radoucit face à la menace ottomane, et les relations entre occupants et occupés s'améliorent, mais Venise est toujours réticente à laisser les Crétois s'armer pour défendre eux-mêmes leur île.

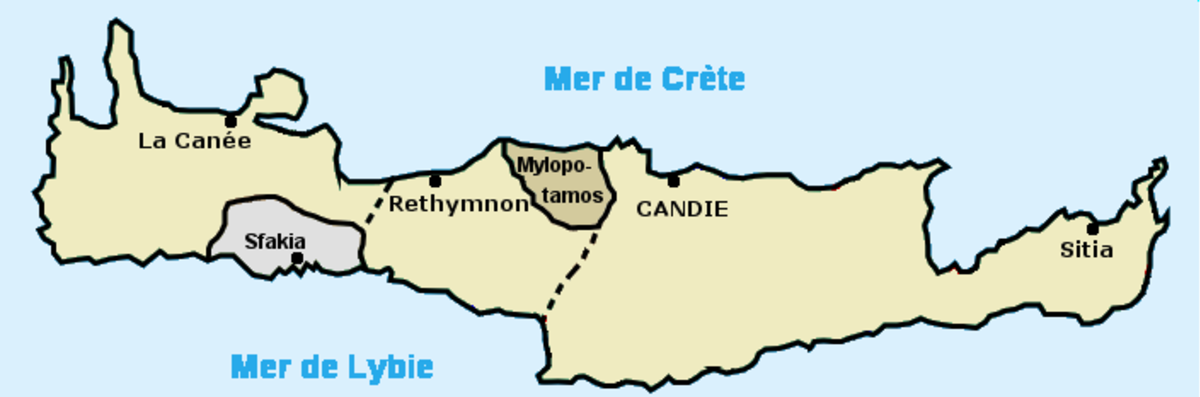

Comme à plusieurs reprises depuis l'Antiquité, c'est un renouveau de la menace pirate qui sert de prétexte à l'invasion de la Crète. En 1644, un vaisseau turc portant un personnage important du palais est attaqué par les Chevaliers de Malte et le butin vendu à La Canée. Le Sultan tient les Vénitiens pour responsables, en particulier parce que la ville de Candie abrite les Chevaliers maltais. Au début de l'été 1645 350 navires quittent Istanbul pour la Crète. Les Ottomans débarquent dans la partie occidentale de l'île, près de La Canée, le 23 juin 1645. Ils prennent La Canée après 57 jours de siège et un bombardement nuit et jour de la ville. Après une seconde campagne en 1646, ils prennent Rethymnon. Tombent tour à tour Sfakia, Sitía et les autres villes de l'île. Au printemps 1648, les Vénitiens ne possèdent plus que trois sites hors de Candie : Gramvoussa, Spinalonga et Souda.

Siège de Candie

En mai 1648, débute le siège de Candie. Emmenés par Deli Hussein, les Turcs installent leur camp 7 km à l'ouest de Candie. Les premiers assauts ont lieu le 2 juillet 1648 et sont repoussés par les Vénitiens. Les Turcs détruisent l'aqueduc alimentant la ville en eau et encerclent totalement la ville, coupant la route vers l'intérieur des terres. Seule la voie maritime reste ouverte aux Vénitiens assiégés.

Jusqu'en 1666, le siège de Candie semble au point mort. En guerre dans les Balkans, l'Empire ottoman n'est pas en mesure d'apporter davantage d'aide aux assiégeants à Candie. Dans le même temps, l'affaire commence à prendre une dimension européenne. Venise insiste auprès des grandes puissances européennes pour qu'elles interviennent dans le conflit. En août 1664, la paix de Vasvar soulage la Porte du front des Balkans. Elle peut désormais venir en aide aux troupes de Crète. Le vainqueur des Allemands et des Autrichiens à Neuhaüsel, le Grand vizir Fazil Ahmet Köprülü prend la tête des opérations le 3 novembre 1666. Au printemps 1667, 64 galères transportant 40 000 Turcs du Péloponnèse débarquent en Crète. La ville est alors bombardée quotidiennement.

La désertion était largement encouragée par les Turcs. Köprülü aurait dépensé 700 000 pièces d'or à cette tâche. En novembre 1667, le colonel Andreas Barotsis déserte et passe du côté turc, leur indiquant les points faibles des fortifications. C'est probablement l'événement décisif du siège.

De plus, malgré le flux régulier de renforts, la mésentente entre les commandants occidentaux empêche une réelle amélioration de la situation. Le départ des troupes françaises (16 au 20 août 1669) précipite la tenue de négociations entre le provéditeur et futur doge Francesco Morosini et les Turcs en vue de la reddition de la ville. Elles débutent à la fin du mois d'août et durent une vingtaine de jours, jusqu'au 16 septembre 1669. Les hostilités cessent alors immédiatement, et les Vénitiens ont douze jours pour évacuer la ville. Le traité autorise également la population chrétienne à quitter la ville avec tout ce qu'elle peut emmener. Ainsi, au 27 septembre, la ville est presque vidée de sa population. Une partie de la population s'est réfugiée sur l'îlot de Dia, à quelques encablures de Candie, avant de s'embarquer vers d'autres îles de la mer Ionienne ou de l'Égée.

Le coût humain du siège est important. Les sources turques font état, sur la totalité des 20 ans de siège, de 137 116 Turcs tués dont 25 000 janissaires et 15 pachas. Désormais, la présence vénitienne en Crète se limite à trois ports : Gramvoussa (tombé en 1691), Souda et Spinalonga (conquise par les Ottomans en 1715).

Organisation et administration

Pour la première fois depuis plus d'un siècle, l'Empire ottoman se trouve devant la lourde tâche d'organiser une nouvelle province tout entière. Aux yeux des Ottomans, la Crète a suffisamment d'importance pour être désignée comme un eyalet, c'est-à-dire une région à part entière, la seule île de l'Empire à jouir d'un tel statut.

Initialement, les Turcs maintiennent le système vénitien de division administrative de l'île. Les quatre territoria vénitiens deviennent des pashalikis (ou sandjaks) : ceux de Sitía, Candie, Rethymnon, et La Canée. Chaque sandjak est dirigé par un pacha, et est divisé en districts (Kandiliks) et en villages. Le centre administratif est basé à Candie, renommée Kandiye. D'ailleurs le pacha de Candie dispose d'une prédominance sur les deux autres. Le kandilik de Mylopotamos appartient tour à tour au sandjak de Candie ou de Rethymnon.

Très vite, l'Eyalet ne compte plus que trois régions, lorsque celles de Sitía et de Candie sont réunies. L'Eyalet de Crète garde cette forme jusqu'en 1867 et la séparation des 4 districts les plus à l'est de la Crète, pour en faire une nouvelle région.

Longtemps, la région montagneuse de Chora Sphakion fut considérée comme jouissant d'une relative indépendance à cause de son manque d'accessibilité. Cependant, de récentes recherches tendent à prouver que la région est offerte comme fief à un certain Gazi Hussein qui l'offre à son tour aux villes saintes de La Mecque et de Médine en 1658.

L'Empire ottoman avait jusqu'alors pour habitude de faire administrer un territoire nouvellement conquis par l'armée. La présence militaire ottomane se traduit par la très forte présence de janissaires, dont beaucoup sont issus de la population crétoise islamisée formant les Turco-crétois. À Candie, on compte cinq bataillons comprenant chacun 5 000 Janissaires impériaux et 28 casernes de janissaires turco-crétois. On trouve autant de Janissaires à La Canée afin d'assurer le contrôle de la partie ouest de l'île.

Économie et société

Une des premières conséquences de la conquête ottomane est la baisse de population. En effet, celle-ci baisse d'abord lors de la longue lutte pour la possession de l'île, puis dans un second temps, les villes sont pratiquement vidées de leur population. La vie urbaine devient très limitée et le commerce s'en trouve moribond, au moins dans les cinquante premières années de la présence ottomane. Les chiffres ottomans de 1671 concernant les nomes actuels d'Héraklion et de Lassithi donnent 16 516 foyers, soit environ 65 000 habitants pour la partie est de l'île. Bernard Randolph, qui visite la Crète en 1687 estime la population à environ 80 000, dont 50 000 Chrétiens et 30 000 Musulmans. Ces chiffres, à défaut d'être précis ont le mérite de montrer la faible population de la Crète. La population augmente de façon significative au début du XVIIIe siècle avec 53 753 foyers recensés, soit 200 000 personnes environ, et atteint 350 000 personnes à la fin du XVIIIe siècle.

Les Chrétiens sont ramenés à la condition de raïas. Exclus du service militaire, ils sont, par conséquent, astreints au paiement du kharadj. La justice est entre les mains des musulmans et la jurisprudence est souvent défavorable aux chrétiens. Le poids des taxes et la rigueur des occupants conduisent de nombreux chrétiens à se convertir à l'islam. Les terres privées sont concédées aux conquérants qui ont alors le titre d'aghas. Ces terres peuvent être vendues et passent de père en fils. La conversion à l'islam permet aux nouveaux musulmans de conserver leurs terres, leurs richesses et leurs privilèges. Ils doivent réciter leur confession devant le Kadi et adopter un nom musulman.

La conversion peut se faire au travers de mariages mixtes. Les Turcs arrivent en Crète sans femme. Ils se marient et fondent une famille en Crète, même si les mariages mixtes sont en principe interdits. On sait également que de nombreux Turcs laissent leurs femmes pratiquer librement leur religion d'origine.

Certains Crétois adoptent la religion musulmane en pratiquant secrètement la religion orthodoxe : on les appelle Crypto-chrétiens, un phénomène que l'on retrouve dans d'autres régions de l'empire ottoman.

La culture principale de l'époque est celle du blé. L'île approvisionne même l'Eubée, Chios ou Rhodes. Pendant la famine qui touche le nord de l'Europe en 1678, la France s'approvisionne en Crète. Le vignoble est en recul, en raison de l'interdit religieux. Au XVIIIe siècle, le développement de l'industrie du savon fait se tourner les habitants vers la production d'huile d'olive : cette huile s'exporte à Constantinople et surtout Marseille dont le savon se fait à base d'huile.

Révoltes crétoises

La Crète et la Révolution grecque de 1821

Alors que la guerre d'indépendance se prépare sur le continent, il apparaît que les membres de la Philiki Etairia n'ont jamais vraiment planifié ou été capables d'organiser une réelle activité révolutionnaire dans cette région du monde grec, à la fois éloignée du reste de la Grèce et ne présentant pas de conditions favorables à un soulèvement. Il faut attendre les derniers mois avant l'insurrection et le soutien à la cause indépendantiste par de personnages importants sur l'île pour que l'Hétairie devienne active en Crète.

Les premiers signes de soulèvement touchent la Crète peu après le début de l'insurrection dans le Péloponnèse, mais ils sont assez faibles : la nombreuse population ottomane, installée dans les plus riches plaines comme la Messara, intimide les Crétois qui redoutent d'autant plus les représailles, qu'ils disposent de peu d'armes (1 200 fusils pour toute l'île dont 800 dans le village de Sphakia). Le 14 juin 1821 est la date officielle du début de la révolution en Crète, une date qui correspond à la victoire des Crétois sur les Turcs près de La Canée, et la première réunion de l'Assemblée des Crétois. Les Grecs remportent quelques batailles au cours de l'été 1821, mais les querelles entre chefs de guerre empêchent une insurrection efficace.

Du 11 au 21 mai 1822, une assemblée crétoise réunie à Armeni vote une charte constitutionnelle et proclame l'union de la Crète à la Grèce.

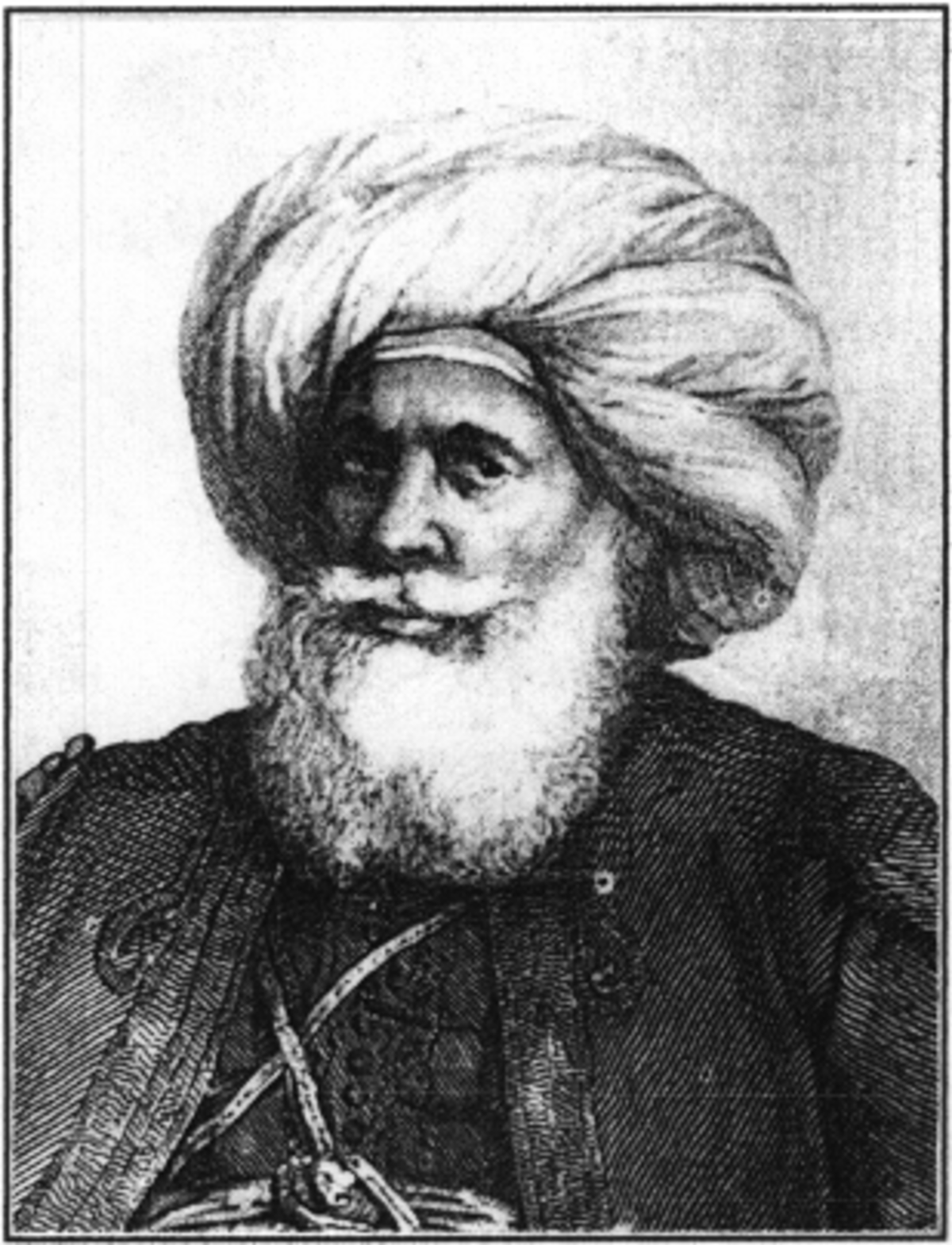

Les Turcs étant déjà aux prises avec les Grecs dans le Péloponnèse et dans le reste de la Grèce, n'arrivent pas à endiguer les révoltes dans l'île et le sultan Mahmoud II doit faire appel au pacha d'Égypte, Méhémet Ali. Pensant pouvoir mettre ainsi la main sur un nouveau territoire, Méhémet Ali accepte d'intervenir et le 28 mai 1822, trente navires de guerre et quatre-vingt quatre transports de troupes, commandés par son fils Ibrahim Pacha, arrivent en baie de Souda.

En raison de l'importance de l'île et de son éloignement du continent, les insurgés créent un pouvoir distinct du gouvernement grec, fondé sur les principes fondateurs de l'Assemblée nationale d'Épidaure (22 juin 1823). Ce gouvernement est composé de trois ministères : celui de la guerre, de l'économie et des affaires internes. De plus, une commission de seize membres est chargée de rendre la justice.

À son arrivée, Ibrahim Pacha offre la paix et déclare l'amnistie générale, mais les insurgés refusent de déposer les armes. Méhémet Ali fait alors appel à son beau-frère Hussein Bey. Avec une armée de 12 000 hommes, il reconquiert une à une les régions de l'île, et son armée peut alors à partir de février 1824, se diriger librement vers le cœur de la révolution : Sphakia. De nombreux chefs de guerre se rendent, alors que la flotte grecque évacue 10 000 personnes depuis le village de Loutro. Le nombre de Crétois à quitter la Crète au cours des premiers mois de 1824 est évalué à 60 000. À partir du printemps 1824, la révolution en Crète semble s'essouffler, même si en 1825, des Crétois ayant rejoint la lutte dans la Péloponnèse essaient de raviver la lutte sur l'île.

En 1828, le Traité de Londres a un impact sur le cours des événements. Les chefs révoltés croient savoir que les régions de langue grecque en lutte contre l'Empire ottoman feraient partie du nouvel État grec. Le but des insurgés est donc de maintenir la Crète dans un état de révolte permanent qui garantirait son indépendance. Mais le traité d'Andrinople de 1829, laisse la Crète en dehors du nouvel État grec et dans le giron de l'Empire ottoman. La Grande-Bretagne s'est montrée très opposée à l'indépendance de la Crète et a beaucoup œuvré pour ce maintien, et ce malgré les protestations de l'Assemblée crétoise. En effet, la Grande-Bretagne veut éviter qu'une Crète grecque redevienne un repaire de pirates et surtout que la Russie ne puisse augmenter son influence en Méditerranée orientale, à une période où la diplomatie russe triomphe dans les Balkans et que la libération de la Grèce semble liée à la victoire des armées russes.

Domination égyptienne

Le protocole de Londres accorde la Crète à Méhémet Ali ainsi que Chypre et la Syrie pour services rendus au Sultan pendant la révolution grecque. Il nomme au poste de gouverneur de l'île, un Albanais, Mustapha Pacha. L'administration égyptienne se veut juste et impartiale. Mustapha appelle au calme, accorde l'amnistie générale et invite les émigrés à revenir : la population chrétienne repasse de 90 000 à 120 000 habitants. Deux conseils mixtes sont instaurés, même si la minorité des Chrétiens au sein de la population les empêche d'être réellement entendus. À cette époque, de nombreux travaux sont entrepris : routes, ponts, aqueducs, et ports sont à nouveau construits, pour la première fois depuis la période vénitienne.

L'implication de Méhémet Ali dans un conflit contre l'Empire ottoman et sa défaite en Syrie ébranlent la puissance égyptienne en Crète. Les grandes puissances, dans leur volonté de maintenir intact l'Empire ottoman et afin de préserver leurs intérêts nationaux, décident de rendre la Crète à l'Empire ottoman, lors du Traité de Londres du 3 juillet 1840. Cette décision est le prétexte d'une nouvelle tentative de soulèvement, mais sans lendemain (février à avril 1841).

La situation interne en Crète de change pas vraiment. Mustapha Pacha y retourne le 31 octobre 1842 et y reste jusqu'en 1850, date à laquelle il devient Grand vizir. Parmi les changements, la capitale de l'île est transférée à La Canée en 1851 et l'île est divisée en 23 provinces (Kazades).

Les évènements de 1848 trouvent un écho favorable en Crète, même si aucune insurrection n'éclate cette année-là. Le 30 mars 1856, le Traité de Paris oblige le sultan à appliquer le Hatti-Houmayoun, c'est-à-dire l'égalité civile et religieuse des Chrétiens et des Musulmans. Mais devant le grand nombre de conversions des musulmans au christianisme (majoritairement d'anciens chrétiens ayant abjuré pour éviter les représailles), l'Empire tente de restreindre la liberté de conscience.

Les quatre décennies suivantes jusqu'à l'indépendance en 1898, les révoltes ne font que suivre le chemin entrouvert par le Hatti-Houmayoun.

La grande révolte de 1866

Deux causes principales peuvent expliquer le soulèvement du peuple crétois. La première est la réticence des autorités ottomanes à appliquer concrètement le Hatti-Houmayoun. La seconde cause à l'origine de l'insurrection de 1866 est l'intervention d'Ismaïl Pacha, Vice-roi d'Égypte et gouverneur de Crète depuis 1861, dans une querelle interne à propos de l'organisation des monastères crétois. Celle-ci provoque des réactions violentes au sein de la population chrétienne de Crète. Une assemblée révolutionnaire se réunit au printemps 1866 et demande l'union de la Crète à la Grèce. L'apogée de l'insurrection a lieu avec le massacre du monastère d'Arkadi, où en novembre 1866, plusieurs centaines de rebelles crétois ainsi que des femmes et des enfants préfèrent mourir en faisant sauter la réserve de poudre du monastère plutôt que de se rendre.

En novembre 1867, Ali propose un nouveau projet administratif, la « Loi organique », comportant un certain nombre de privilèges, notamment une représentation limitée de l’élément crétois dans l’administration de l’île, des allègements fiscaux, l'établissement d'une banque et la pleine équivalence des deux langues, grecque et turque. En janvier 1869, la conférence de Paris se déroule sans représentants grecs. Elle invite le gouvernement hellénique à s’abstenir de toute action militaire dans l’île. La Crète reste au sultan, mais est déclarée province privilégiée, gouvernée selon les statuts spéciaux accordés en 1867. Cette insurrection amène alors la Crète à être incluse par la diplomatie des grandes puissances européennes dans la « Question d'Orient ».