Histoire de l'astronomie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'astronomie médiévale

Le savoir astronomique de l’Europe médiévale

Au Moyen Âge, le savoir astronomique de l’Antiquité restait vivace parmi les érudits hellénophones de l’Empire byzantin. Au contraire, jusqu'au XIIe siècle, l'Occident latin n'avait conservé que fort peu de textes scientifiques. S’il est vrai qu'on respectait toujours le canon traditionnel des arts libéraux, où l’astronomie forme une composante à part entière du quadrivium, en pratique les écoles des monastères du Haut Moyen Âge n'enseignaient généralement que le trivium, qui ignore les sciences mathématiques.

Avec les réformes politiques de Charlemagne, l’astronomie retrouva son rang de discipline d'enseignement : l’empereur ordonna à toutes les églises cathédrales de créer des écoles où l’astronomie viendrait s'ajouter aux disciplines traditionnelles (géométrie, arithmétique et musique) pour reformer le quadrivium, avec l'idée également de former les clercs au calcul du comput, traditionnellement abandonné aux rabbins. Saint Bède le Vénérable au VIIIe siècle développa en Occident les arts libéraux (trivium et quadrivium). Il établit les règles du comput pour le calcul des fêtes mobiles, et pour le calcul du temps, qui nécessitaient des éléments d'astronomie. Gerbert d'Aurillac (Sylvestre II) les introduira en Occident avec d’autres éléments (notamment la philosophie d'Aristote), un peu avant l'an mille. Ces réformes n'eurent toutefois pas le succès durable escompté, de sorte que les connaissances astronomiques demeurèrent en pratique rudimentaires.

C’est en tout cas à l'époque carolingienne que reparut une copie des Phænomena, poèmes didactiques d’Aratos de Soles, sous la forme du manuscrit somptueusement enluminé des Aratea de Leyde, vraisemblablement une donation de Louis le Pieux. Ces poèmes ont dû être rapportés de Lotharingie par un certain Astronomus qu'on ne connaît qu'au travers du titre de ses œuvres. Les textes d'astronomie les plus répandus jusqu'à la fin du Moyen Âge sont, outre les Phænomena d’Aratos, les descriptions de constellations d’Hygin dans son Poeticon Astronomicon. Toutes les connaissances de mythologie classique liées aux constellations provenaient essentiellement de ces deux ouvrages. Les enluminures sont d'une grande valeur artistique. En revanche, les positions données aux astres par les enlumineurs n'ont pratiquement rien à voir avec la réalité de la sphère céleste ; elles ont été modifiées pour mieux coïncider avec les représentations allégoriques des constellations.

Les autres traités d'astronomie des auteurs de l'Antiquité ne furent recopiés que par la suite, avec les débuts de la scolastique au XIIe siècle : Gérard de Crémone produisit la première traduction en latin de l'Almageste à partir d'une traduction arabe. Puis ces textes (essentiellement Ptolémée et Aristote) furent de plus en plus commentés. Quant à les compléter, les rectifier ou éprouver leur contenu par de véritables observations des cieux, cela dépassait la conception que l'homme médiéval se faisait de la Connaissance.

L’astronomie arabe

Si au Bas-Empire on continuait d'enseigner l'astronomie, c'est d'une astronomie aux résultats figés qu'il s'agissait.

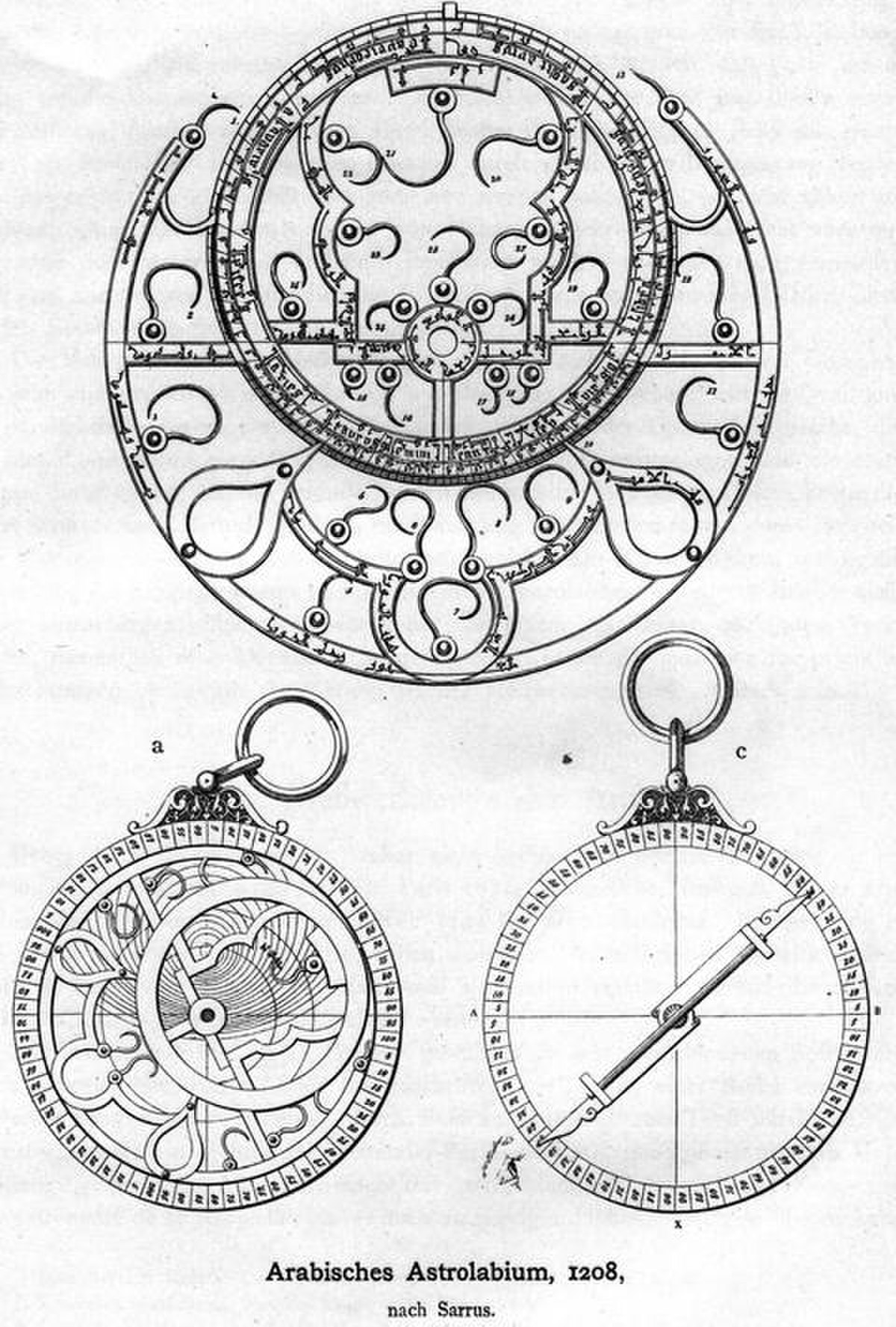

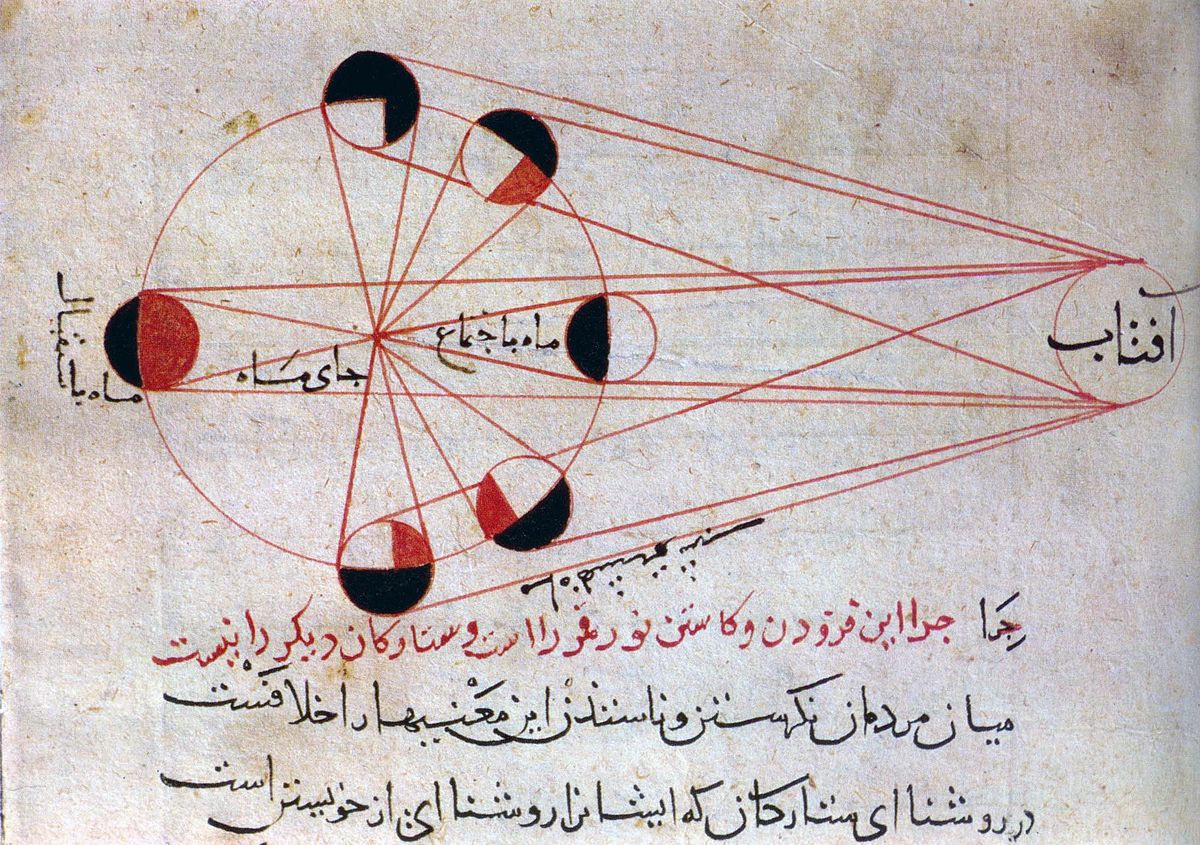

Le renouveau de la discipline se produisit avec la conquête islamique. Pour naviguer sur mer mais aussi s’orienter dans le désert, les civilisations arabes avaient besoin de données précises. Dérivée de l'astronomie indienne, l'astronomie arabe sut tirer parti d'un système de numération perfectionné. Chez les conquérants, les plus grands savants étaient souvent Astronomes de cour, mathématiciens ou médecins. Les avancées arabes concernent surtout l’astrométrie : on effectua des observations précises du ciel (dans un but essentiellement astrologique, même si l’islam voyait d'un mauvais œil les tentatives de prédire l'avenir, et interdisait la pratique de l’astrologie) et l'on dressa un nouveau catalogue d'étoiles, dont les noms ont finalement supplanté leurs prédécesseurs et sont toujours en usage : « Aldébaran », « Rigel », « Deneb », « Bételgeuse », etc. On perfectionna également les instruments d'observation comme l’astrolabe. À partir du IXe siècle, l'astronomie devient florissante, en contraste avec le déclin occidental. L’astronome persan al-Farghani (805–880) écrit sur le mouvement des corps célestes. Il effectue une série d'observations qui lui permettent de calculer l'obliquité de l'écliptique. Al-Kindi (801–873), philosophe et scientifique encyclopédique, écrit 16 ouvrages d'astronomie. Parmi les autres astronomes significatifs, citons :

- Al-Battani (855–923), astronome et mathématicien ;

- Al-Hasib Al Misri (850–930), mathématicien égyptien ;

- Rhazès (864–930), médecin iranien ;

- Al-Farabi (872–950), grand philosophe et scientifique ;

- En Perse, Omar Khayyam (1048–1131), qui compile une série de tables et réforme le calendrier ;

- Al-Biruni, (973–1048), mathématicien, astronome, encyclopédiste, etc. ;

- al-Kashi (1380–1429), en Iran et Ouzbékhistan actuels ;

- et encore citer al-Maghribi, Al-Sufi.

Dès la fin du Xe siècle, un grand observatoire est construit près de Téhéran par l'astronome Al-Khujandi.

Dépourvus de télescope, les astronomes arabes n'étaient guère en position d'enrichir les connaissances des Anciens de découvertes significatives. Malgré la traduction en arabe de l'Âryabhata, qui présente un système mathématique dans lequel on considère le mouvement des planètes par rapport au Soleil, on ignora généralement l'héliocentrisme, les discussions, corrections ou améliorations du système de Ptolémée se limitant à des points de détail. En raison du temps considérable qui s'était écoulé depuis la publication de ces tables, des erreurs s'étaient accumulées. Le divorce entre les modèles cosmiques des Grecs et les observations n'étaient que trop évidentes pour les érudits arabes. Au XVIe siècle, alors que l'Europe voyait éclore la révolution copernicienne, les érudits arabes se détournaient de plus en plus des doctrines de l'Antiquité. On ignore dans quelle mesure ces deux voies étaient indépendantes l'une de l'autre, ou si Copernic fut en contact, indirectement, avec les idées arabes.

Plusieurs progrès des astronomes arabes demeurèrent sans lendemain, comme par exemple l’observatoire astronomique de Samarcande construit sur ordre d’Ulugh Beg au début du XVe siècle. Institution la plus moderne de son temps, elle était déjà détruite une génération seulement après le règne d’Ulugh Beg et fut dès lors abandonnée à la ruine. D'autres observatoires connurent un destin analogue ; seul l’observatoire de Maragha édifié en 1264 par Nasir ad-Din at-Tusi survécut près de 14 ans à son fondateur, avant de fermer ses portes entre 1304 et 1316. Bien que les astronomes arabes eussent reconnu les errements des théories de l'Antiquité et cherchassent à les améliorer, leur apport essentiel consiste, rétrospectivement, dans la conservation, la traduction et parfois la généralisation des connaissances des Anciens, ce que la culture européenne du Haut Moyen Âge n'a pas été capable de faire. Avec la fin de l’Âge d'or de la civilisation arabo-musulmane au XVe siècle l’astronomie arabe n'était plus en mesure de communiquer aucun élan à l'astronomie occidentale. Ses résultats, rendus désuets par la Renaissance européenne, sombrèrent dans l’oubli.

| Le développement de l’astronomie arabe est aussi exemplaire pour l’astronomie d’autres civilisations ayant atteint un niveau de développement semblable, mais qui n'ont pu (faute de lunette astronomique) se développer : c'est particulièrement le cas des astronomies indienne ou védique, chinoise et précolombienne. Toutes ces cultures disposaient du savoir accumulé par plusieurs siècles d'observation, leur permettant de prédire les phénomènes périodiques du système solaire. |

Échanges culturels entre l’Europe et le monde musulman

Grâce aux échanges culturels avec le monde musulman, surtout après la création des royaumes latins d’Orient au XIIe siècle et la Reconquista en péninsule Ibérique, les œuvres d’Aristote et de Ptolémée finirent par être connues de l’Occident via leurs traductions arabes, à leur tour traduites en latin, notamment par Gérard de Crémone. Les différents systèmes du monde, tels qu'on les découvrit alors dans les écrits d’Aristote et de Ptolémée, ou même dans les écrits d’Al-Farghani, firent l’objet d'innombrables gloses et de débats sur le nombre exact de sphères célestes ou sur la rotation relative de la Terre et de la sphère des fixes. La préférence marquée, dès le début du Moyen Âge, pour les spéculations métaphysico-théologiques sur le cosmos ordonné au détriment de l’observation du ciel, incitait naturellement les astronomes d’Europe à suivre d'abord cette direction. On ne remettait cependant toujours pas en cause les principes de la cosmologie des sphères, qui est un mélange des conceptions d'Aristote et de Ptolémée.

Le regain d'intérêt pour l’astronomie constitue donc un aspect significatif de la Renaissance du XIIe siècle. La naissance des universités : l’université de Bologne (1158), d’Oxford (1167), de Padoue (1222), la Sorbonne (1253), et l’université de Cambridge (1284) remet l'astronomie à l'honneur, particulièrement dans les facultés de médecine (les horoscopes et la théorie des climats reçoivent en effet une certaine autorité en vertu de la théorie des humeurs et des correspondances). Centrés au départ sur un commentaire du « De Cælo » d’Aristote, les cours d'astronomie s’étoffent pour s’ouvrir sur les éléments de géométrie de la sphère, et la théorie des épicycles présente dans l'oeuvre de Ptolémée, mais faussement attribuée à celui-ci. Dans certaines universités, des cours de spécialité viennent en complément du cours d’astronomie du quadrivium : les théoriques, les habitations, les Climats et l’Astrologie. Ces deux derniers étaient essentiellement utiles aux médecins.

- Le terme de theoricæ désigne un cours sur les modèles géométriques des mouvements des planètes. Le nom dérive d’un ouvrage attribué à Cléomède.

- Le terme latin d’Habitationes est consacré aux phénomènes célestes perceptibles pour les habitants de différents lieux de la Terre, et particulièrement les différences de durée du jour et de la nuit.

Un professeur de la Sorbonne, Sacrobosco, compose avec le « De sphaera mundi » (vers 1230) le traité d'astronomie le plus diffusé du Moyen Âge. Il expose dans d'autres traités les principes de la numération de position arabe et le calcul du comput. La promotion de la numération de position, héritée des commerçants levantins et des savants arabes, facilite l'introduction des tables numériques, particulièrement des tables de trigonométrie.

Le roi Alphonse X de Castille ordonne aux plus grands astronomes de son royaume la construction de nouvelles tables astronomiques à partir du système de Ptolémée (« tables alphonsines ») : ce travail gigantesque sera achevé en 1252. Elles contiennent nombre d'informations sur le mouvement des astres mais sont encore influencées en grande partie par des idées religieuses. Roger Bacon (1214–1292 ou 1294), s'inspirant d'Aristote, construisit les premiers instruments pour observer directement le Soleil dont une chambre noire et donna dès 1267 la description correcte du polissage d'une lentille.

Puis au XVe siècle, le jeune astronome Regiomontanus publie ses propres traités, comme son Calendarium, qui est pour l'époque une espèce de best-seller. En 1471, il fonde l’observatoire de Nuremberg. En 1472, il réalisa la première mesure du diamètre angulaire d'une comète (à peu près au moment où l'on érigeait, dans l'Empire aztèque, le calendrier appelé « Pierre du Soleil » ). Regiomontanus se démarque de la stricte obédience à la tradition des Anciens. Ses propres observations, et leur comparaison avec les données des Anciens doivent, selon lui, régénérer et aider l’astronomie à trouver « la Vérité ». Cette attitude fait de lui, aux côtés de Nicolas de Cues, l'un des pionniers de la représentation copernicienne du monde.