Histoire de Chypre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'époque contemporaine

L'île demeure turque pendant trois siècles, avant d'être laissée en 1878 au Royaume-Uni « pour être occupée et administrée » par cette dernière. Toutefois, la Porte conserve néanmoins la souveraineté légale sur l'île, même si elle est désormais sous administration britannique.

En 1914, lors de l'entrée en guerre de la Turquie dans la Grande Guerre, le Royaume-Uni annexe Chypre et en fait un protectorat, puis, en 1925, malgré le vœu des Grecs de l'île, une colonie. En 1931, des révoltes éclatent, appelées Oktovriana, elles plongeront Chypre dans une période sombre menant à un pouvoir quasi-dictatorial de la part des britanniques: la Palmerokratia.

En 1955, les Chypriotes grecs reprennent les armes contre le pouvoir britannique qui recrutait des milices chypriotes turques pour renforcer les troupes coloniales. Les accords de Zurich et de Londres de 1959 mettent fin à la lutte anti-coloniale. Chypre devient une République indépendante en 1960, ainsi que membre de l'ONU et du Commonwealth.

Le Royaume-Uni, la Turquie et la Grèce deviennent les États garants de l'équilibre constitutionnel. Le traité de garantie accorde, en particulier, un droit d'intervention militaire, sous certaines conditions, aux trois puissances garantes, pour rétablir l'ordre constitutionnel si celui-ci venait à être modifié. La constitution garantit à la minorité chypriote turque un poids politique important (30 % des postes dans la fonction publique et 40 % dans la police) au regard de son poids démographique (18 % de la population) et un droit de véto sur les décisions du parlement dans un système communautaire que certains jugent analogue à celui du Liban. Il est à signaler que selon la partie grecque ces quotas se révélèrent si disproportionnés que durant la période 1960-1962, le nouvel État chypriote eut certaines difficultés à les remplir, par manque de candidats chypriotes turcs.

Le 24 mai 1961, Chypre devient membre du Conseil de l'Europe. En 1963, le président Makarios propose des amendements à la Constitution de 1960. Cette proposition, connue sous le nom des « 13 amendements de Makarios », visait à répondre à la situation de blocage institutionnel persistant depuis plusieurs mois. En effet, les représentants chypriotes grecs et chypriotes turcs usant alternativement, et de manière systématique, de leur droit de véto, sur les propositions issues de l'autre communauté, le blocage était inévitable. Les questions fiscale et de partage de l'administration des villes furent, en 1963, à l'origine de la paralysie complète des institutions sur ces sujets. Aussi, les propositions de Makarios avaient-elles pour but de dénoncer le droit de véto chypriote turc, et plus généralement la pondération excessive des pouvoirs institutionnels. Ce coup de force du Président chypriote contribua à exacerber les tensions entre les deux communautés, conduisant à de violents affrontements intercommunautaires en décembre 1963. Cet épisode sanglant très controversé dans son déroulement, marque certainement la fin des espoirs de cohabitation pacifique entre les deux communautés, qui n'auront de cesse de se séparer, et de s'affronter dans une lutte fratricide.

Profitant de cette situation de tension, la Turquie reprend et actualise une ancienne revendication : la partition de l'île et la communauté turque, historiquement très liée à Ankara, met en œuvre, partout où elle le peut dans l'île ce programme de séparation. En ce début d'année 1964, Chypre est à feu et à sang. Des opérations d'épuration ethnique (destructions de villages et de mosquées, assassinats, viols) sont commises par la partie grecque, ce qui provoque des représailles du côté turc. Les Chypriotes grecs profitent de la politique de la chaise vide, décidée en janvier 1964, par les représentants chypriotes turcs, dans toutes les instances représentatives, pour faire passer des lois rééquilibrant les pouvoirs conformément au prorata démographique. Les Chypriotes turcs s'enfoncent quant à eux dans la logique de la séparation, provoquant de ce fait les conditions de leur mise à l'écart. Le TMT, milice chypriote turque, provoque de manière concertée des incidents, auxquels les chypriotes grecs répondent de manière toujours plus disproportionnée. Les dirigeants chypriotes turcs poursuivent, durant tout l'hiver 1964, cette politique du pire dans le but de démontrer que leur sécurité est en jeu et que la partition est la seule solution préservant leur existence même. Cette politique se concrétisera, dans les premiers jours de juin, par l'appel de la communauté chypriote turque à la Turquie, pour qu'elle intervienne militairement afin d'assurer leur protection. Les États-Unis, à travers l'ancien chef du département d'État, Dean Acheson, tenteront une médiation secrète entre la Grèce et la Turquie (par ailleurs alliés au sein de l'OTAN) sur la question chypriote afin d'éviter une guerre entre ces deux pays susceptible de déstabiliser le flanc sud-est de l'OTAN. Ces tentatives se soldent par un échec faisant de Chypre le terrain d'affrontements incessants entre les milices chypriotes grecque et turque ce qui conduira l'ONU à envoyer un important contingent de casques bleus (UNFICYP) sur l'île en mars 1964.

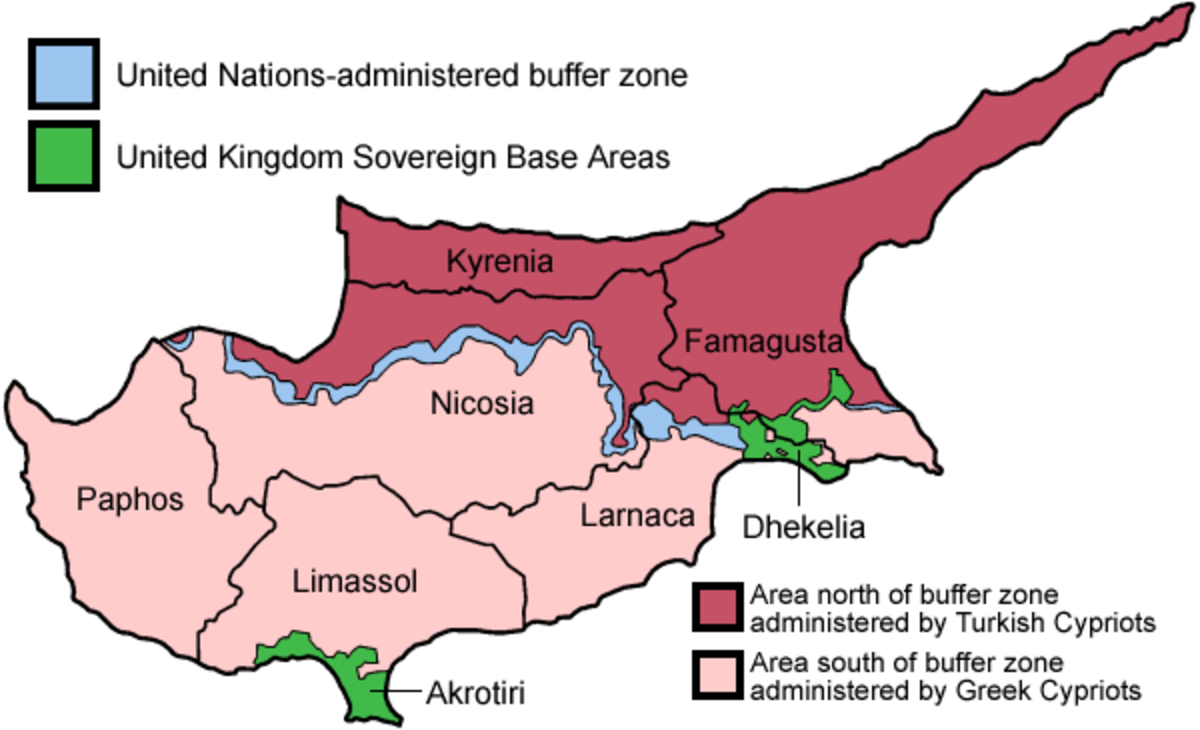

En 1974, en réponse à un coup d'État fomenté par la Grèce des colonels et destiné à rattacher l'île à la Grèce (Enosis), la Turquie intervient militairement prenant pour prétexte de protéger la minorité turque. Cette intervention militaire, justifiée par l'existence d'un traité de garantie de la Constitution de 1960, devait rétablir l'ordre constitutionnel dans l'île. Au lieu de cela, et bien que le coup d'État ait échoué en moins de dix jours, l'invasion turque fut maintenue coupant l'île en deux. La République de Chypre se retrouva donc amputée de plus de 30% de son territoire occupé militairement par l'armée turque. En 1983, la partie occupée de Chypre se déclara République turque de Chypre Nord (RTCN), mais, étant issue d'une violation flagrante des règles de droit international, elle n'est pas reconnue par le reste de la communauté internationale (elle ne dispose pas de siège à l'ONU), à l'exception de la Turquie.

Au cours des opérations, environ mille six cents Chypriotes grecs ont disparu, sur le sort desquels la Turquie a toujours refusé de donner la moindre indication. Des renseignements fournis par des services secrets, publiés par La Tribune de Genève, indiquent néanmoins qu'un grand nombre fut exécuté rapidement alors que d'autres restèrent détenus... plus de vingt ans.

Chypre, membre de l'Union européenne

Le 1er mai 2004, la totalité de l'île de Chypre entre dans l'Union européenne. En raison du rejet par référendum du Plan Annan par les Chypriotes grecs, le pays reste toutefois divisé et, selon la terminologie officielle du protocole n°10 du traité d'Athènes, l'acquis communautaire est suspendu dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

Le 21 mars 2008, lors d'une entrevue entre le nouveau président de la République de Chypre Demetris Christofias et son homologue de la partie turque, Mehmet Ali Talat, il est annoncé l'ouverture d'un point de passage dans la rue Ledra, grande rue commerçante de Nicosie. Ce nouveau check point s'ajoute aux cinq autres ouverts depuis 2003 sur plusieurs points de la « ligne verte ». Un autre point de passage serait ouvert à Limnitis dans la partie nord-ouest de l'île coupée en deux depuis 1974.

Le 3 avril 2008, la rue Ledra, rue piétonne et commerçante du Vieux-Nicosie, alors coupée en deux par un mur, est rouverte après 40 ans de séparation. On peut y voir là un premier pas symbolique vers la réunification de l'île.

A ce propos, le 3 septembre 2008 ont débuté des négociations entre la République de Chypre et la République turque de Chypre du nord sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Alexander Downer a été nommé au poste de « Conseiller spécial du Secrétaire général » afin d'encourager le processus de réunification de l'île fondée sur une fédération bicommunautaire, bizonale et sur l’égalité politique.

Depuis de nombreuses années les autorités turques mènent une politique de colonisation active de la partie nord, avec des installations massives de colons turcs venus d'Anatolie. L'autre axe d'action consiste à effacer le passé orthodoxe et plus généralement chrétien de l'île, avec des destructions massives des églises, couvents et leur mobilier, ou de leur transformation en mosquées.