Histoire d'Internet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Ouverture du réseau au commerce

L'intérêt pour l'utilisation commerciale de l'Internet devint un sujet de débats houleux. Même si l'utilisation commerciale restait interdite, sa définition exacte pouvait être obscure et subjective. Tous étaient d'accord sur le fait qu'une entreprise envoyant une facture à une autre entreprise faisait une utilisation commerciale de l'Internet, mais tout le reste était sujet à discussion. L'UUCP et le X.25 ne possédaient pas de telles restrictions qui auraient pu se concrétiser en l'interdiction d'utilisation de l'ARPANET et du NSFNet par l'UUCP. Cependant les liens UUCP restèrent actifs et les administrateurs fermèrent les yeux sur leurs activités.

C'est à la fin des années 1980, que les premières entreprises fournisseur d'accès furent fondées. Des entreprises comme PSINet, UUNET, Netcom, et Portal Software virent le jour afin d'offrir assistance aux réseaux de recherche régionaux et de fournir au particulier des accès au réseau, courriels et nouvelles Usenet. Le premier fournisseur d'accès à Internet par le réseau téléphonique, The World ouvrit en 1989.

Ceci sema la controverse parmi les utilisateurs universitaires, qui étaient outrés à l'idée d'utiliser le réseau à des fins non éducatives. Finalement ce sont les fournisseurs d'accès qui permirent aux collèges et autres écoles d'accéder aux nouvelles aires d'éducation et de recherche par la baisse des tarifs de connexion.

En 1990 l'ARPANET fut dépassé et remplacé par des techniques plus récentes, ainsi le projet correspondant pris fin. En 1994 le NSFNet, renommé ANSNET (Advanced Networks and Service pour Réseaux avancés et service) et qui permettait l'accès aux sociétés à but non lucratif, perdit sa place d'épine dorsale de l'Internet. À la fois les institutions gouvernementales et les fournisseurs créèrent leurs propres épines dorsales et liaisons. Les points d'accès régionaux au réseau (NAP en anglais) devinrent les liens principaux entre les nombreux réseaux et la dernière restriction commerciale tomba.

Utilisation et culture

Courrier électronique et Usenet : le développement de forums de texte

Le courrier électronique (courriel) est souvent considéré comme la killer application de l'Internet. Même si en réalité il précéda la naissance de l'Internet et fut un outil crucial pour sa création. Les courriels virent le jour en 1965 en tant que moyen de communication entre les différents utilisateurs d'un ordinateur central à temps partagé. Même si l'histoire n'est pas très précise à ce sujet, parmi les systèmes possédant de telles ressources on compte : le Q32 de chez System Development Corporation ainsi que le CTSS du Massachusetts Institute of Technology.

Le réseau d'ordinateurs ARPANET contribua largement au développement du courrier électronique. Il existe un rapport publié juste après l'apparition de l'ARPANET, qui fait référence à des échanges expérimentaux de courrier inter-systèmes. En 1971, Ray Tomlinson créa ce qui devait devenir le standard du format d'adressage de courrier, en utilisant le signe @ pour séparer le nom utilisateur du nom d'hôte.

Un certain nombre de protocoles ont été développés afin de permettre le routage du courrier parmi les groupes d'ordinateurs à temps partagé en utilisant des systèmes de distribution différents comme l'UUCP et le système de courrier VNET d'IBM. Le courrier électronique pouvait ainsi passer d'un réseau à un autre (ARPANET, Bitnet et NSFNet entre autres) et également être transmis à des hôtes qui étaient raccordés sur d'autres sites au travers de l'UUCP.

De plus, l'UUCP permettait la publication de fichiers texte pouvant être lus par beaucoup d'autres. Le logiciel News (Nouvelles en français), développé par Steve Daniel et Tom Truscott en 1979, fut utilisé pour l'acheminement de nouvelles et la parution de messages de type petites-annonces. Ceci dérivant rapidement vers des groupes de discussion, connus maintenant en tant que newsgroup, abordant des sujets divers et variés. Des groupes de discussion similaires apparurent sur l'ARPANET et le NSFNet au travers de mailing lists, discutant à la fois de problèmes techniques et de sujets culturels plus spécifiques (tel que la science-fiction, abordée sur la SFlovers mailing list).

Bibliothèque mondiale : de Gopher au World Wide Web

Alors que l'Internet se développait dans les années 1980 et début 1990, le besoin grandissant de moyens de recherche et d'organisation de l'information et des fichiers se faisait ressentir. Des projets tels que Gopher, Wide Area Information Servers (WAIS) et Archie s'essayèrent à créer des solutions pour l'organisation des données distribuées. Malheureusement ces projets se heurtèrent aux difficultés de gestion des différents types de données et de croissance sans limite.

À cette période, un des paradigmes d'interface-utilisateur les plus prometteurs était l'hypertexte. L'idée trouve son origine dans le Memex de Vannevar Bush et a été développée par Ted Nelson au travers de son Projet Xanadu ainsi que Douglas Engelbart avec le NLS. De nombreux petits systèmes hypertextes avaient été créés auparavant, tels que HyperCard d'Apple.

Tim Berners-Lee fut le premier à développer à partir de 1989 une version d'hypertexte totalement distribuée sur le réseau. Tim Berners-Lee a proposé son idée à maintes reprises et au cours de plusieurs conférences avec les communautés de l'Internet et de l'hypertexte sans grand succès. Seul son collègue Robert Cailliau s'enthousiasma immédiatement. Travailleur au CERN, Tim Berners-Lee voulait mettre en place un moyen pour partager les informations sur leurs recherches. En rendant son application publique en 1991, il s'assura une diffusion mondiale. Par la suite, Gopher devint l'interface hypertexte de référence pour l'Internet. Bien que le menu de Gopher soit constitué de liens hypertexte, les utilisateurs ne les percevaient pas en tant que tels.

Un des premiers navigateurs web, conçu sur la base d'HyperCard, était le populaire ViolaWWW. Il fut finalement détrôné par NCSA Mosaic, un navigateur graphique développé par une équipe du National Center for Supercomputing Applications de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign (NCSA-UIUC), où Marc Andreessen était particulièrement actif. Le financement de Mosaic venait du High-Performance Computing and Communications Initiative, un programme de financement mis en place par Al Gore (sénateur à l'époque) et son High Performance Computing Act of 1991. L'interface graphique de Mosaic devint rapidement plus populaire que Gopher, qui à l'époque était essentiellement du texte, et le web devint l'utilisation préférée de l'Internet. Mosaic fut supplanté en 1994 par le Netscape Navigator, qui devint en quelques mois le navigateur le plus populaire au monde. Depuis, la concurrence avec Internet Explorer de Microsoft l'a évincé. Des anciens de Netscape développèrent Mozilla puis Firefox. Les deux principaux navigateurs actuels sont Firefox et Internet Explorer, même si on note la présence d'autres acteurs dont par exemple Safari et Opera.

Moteur de recherche

Même avant le World Wide Web, il existait des moteurs de recherche qui essayaient d'organiser l'Internet. Le premier d'entre eux fut Archie de l'Université McGill de Montréal en 1990, suivi en 1991 par les WAIS et Gopher. Ces trois systèmes existaient avant l'avènement du World Wide Web mais continuèrent à indexer l'Internet après son apparition. Les serveurs Gopher existent toujours en 2006, même s’il existe beaucoup plus de serveurs sur la toile.

Avec le développement de la toile, on vit l'apparition des moteurs de recherche et des répertoires Internet permettant un recensement des pages mais surtout à l'internaute de trouver des choses. Le premier moteur de recherche Internet sur des textes entiers fut WebCrawler en 1994. Avant lui, les recherches ne s'effectuaient que sur les titres des pages. Un autre moteur de recherche fut créé en 1993 en tant que projet universitaire, Lycos était alors un des premiers succès commerciaux. Dès janvier 1999, Google référençait plus de 60 millions de pages et la croissance continue, même si la vraie avancée ne se fit pas tant en termes de taille de base de données, que sur le classement en degré de pertinence, les méthodes avec lesquelles les moteurs de recherche essayent d'ordonner les résultats de telle sorte que le meilleur soit en premier.

Ces algorithmes de classification n'ont pas cessé de s'améliorer depuis 1996, lorsque cela devint critique à cause de la croissance rapide de la toile qui rendit toute recherche fastidieuse par le nombre important de résultats renvoyés. De nos jours, en 2006, les méthodes d'ordonnancement sont plus importantes que jamais, étant donné que parcourir une liste entière de résultats est non seulement peu commode mais humainement impossible, en effet les pages traitant de sujets populaires apparaissent sur la toile trop vite pour que n'importe qui puisse les lire toutes. La méthode PageRank de Google pour l'ordonnancement des résultats est celle qui a reçu les meilleures critiques, cependant tous les grands moteurs de recherche affinent continuellement leurs méthodes afin d'améliorer le classement des résultats.

Bulle Internet des dot-com

Les perspectives offertes par un nouveau domaine économique en développement, et les coûts de fonctionnement réduits que laissaient espérer les nouvelles techniques (main d'œuvre réduite, pas ou peu d'implantation d'infrastructures, filiales, points de vente, etc), semblaient appeler à un bouleversement profond des méthodes de fonctionnement, notamment dans le domaine publicitaire, la vente par correspondance, la gestion de la relation client, etc. Tout ou presque était alors à créer sur ce nouveau marché du commerce électronique, avec l'espoir que les premiers arrivés hériteraient d'une position dominante pérenne.

La situation économique était favorable, et les investisseurs disposaient d'importants capitaux à placer. De nombreuses start-up se sont donc créées, empruntant massivement auprès d'investisseurs qui alliaient souvent un besoin pressant d'investir leurs capitaux et une méconnaissance du fonctionnement de l'Internet. Une partie significative des start-up ainsi créées avaient pour premier objectif l'entrée la plus rapide possible sur le marché boursier afin de valoriser leurs actions. Ces nouvelles entreprises ont été appelées dot com car elles faisaient reposer toutes leurs affaires sur leur présence Internet à travers un nom de domaine en .com.

Plusieurs facteurs ont concouru à freiner le développement réel de ce qui était alors parfois appelé l'e-économie, ou dans un sens plus large, la nouvelle économie. Certaines de ces nouvelles entreprises ont connu des erreurs de gestion, ou ont fait reposer leur plan financier sur des objectifs irréalistes ne tenant pas compte du nombre réel de foyers de consommateurs connectés à l'Internet ou à leurs habitudes de consommation. De plus, elles ont eu à faire face à la concurrence des entreprises déjà positionnées sur d'autres marchés et possédants de solides marques, et qui ont commencé à développer leur propre présence sur l'Internet.

La bulle spéculative éclata le 10 mars 2000 quand l'indice NASDAQ commença à chuter après avoir culminé à 5 048,62 points (jusqu'à 5 132,52 points en cours de journée) et avoir plus que doublé en un an. Les pertes de capitaux sur des investissements peu judicieux ont entrainé un recul des investisseurs, provoquant l'effondrement en cascade de toutes les start-up qui visaient leur entrée en bourse comme un objectif en soit, indépendamment de leurs résultats financier réels. La dévaluation des valeurs internet s'est poursuivie, prolongée ensuite par la crise boursière qui a suivi le 11 septembre 2001.

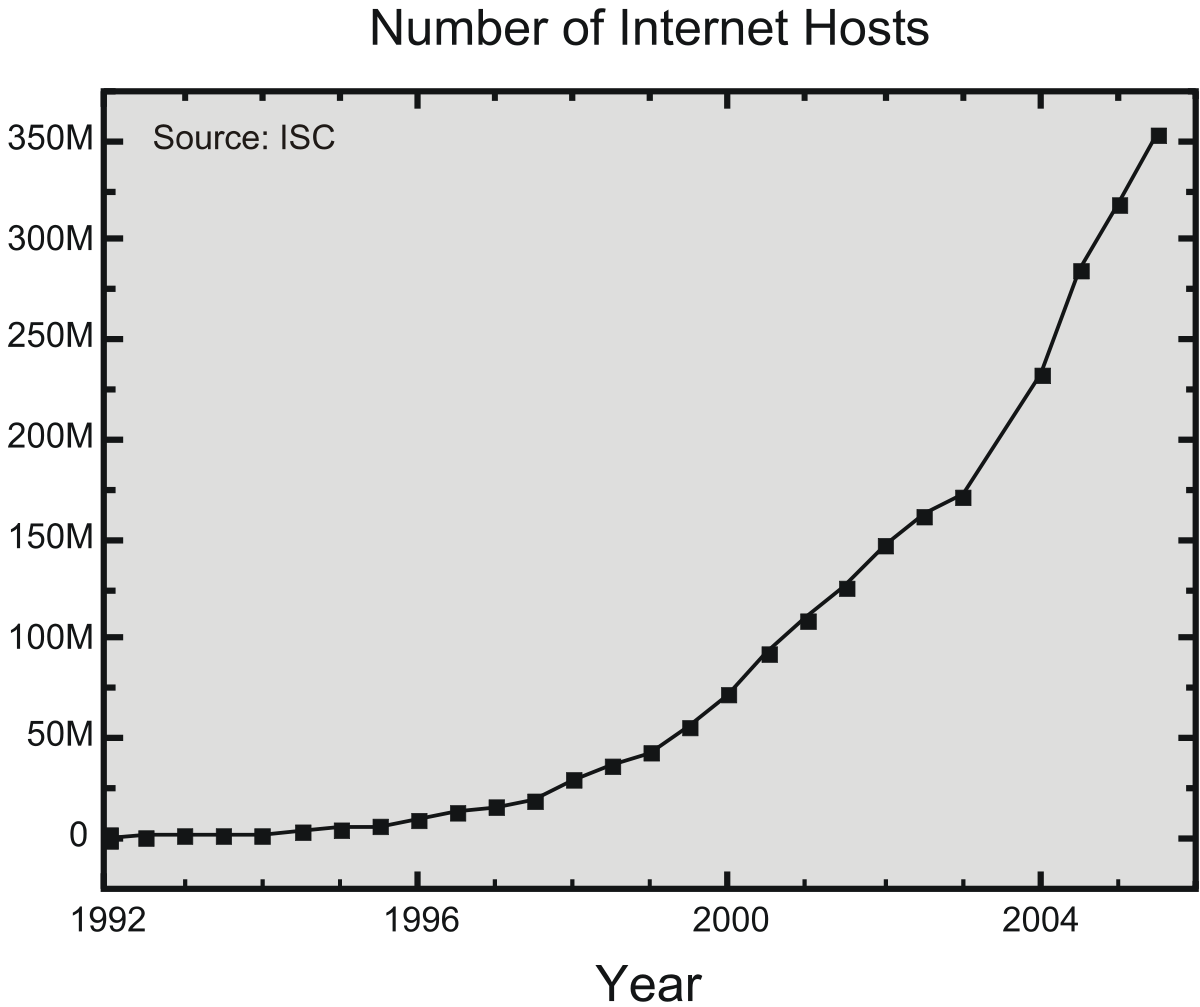

En 2001, une majorité des dot-coms étaient en cessation d'activité, après avoir épuisé tous leurs capitaux-investissements, souvent sans jamais avoir généré le moindre profit. L'éclatement de cette bulle financière rendit les investisseurs prudents, et entraina aussi le déclin ou d'importantes difficultés auprès des quelques projets solides qui avaient un avenir. Une importante concentration horizontale eut également lieu, les entreprises d'un secteur rachetant leurs concurrents pour atteindre une position dominante. Les contre-coups de l'éclatement de cette bulle spéculative entraina un ralentissement net du développement de l'e-économie pour plusieurs années, avant de reprendre à partir de 2003, sur une base plus saine et portée par un vrai marché de consommateurs, suite aux progrès de l'implantation des connexions internet à travers le monde et une ouverture de leurs habitudes de consommation aux produits offerts sur le Web.

Tendances récentes

Le World Wide Web a répandu autour du globe une culture de la publication personnelle et aussi coopérative. Du récit au jour le jour d'un blog, à la mise en ligne de photo sur Flickr, en passant par l'encyclopédie libre de Wikipédia tout est le résultat de la facilité grandissante de création d'un site Internet public. De plus, les communications via l'Internet ont été facilitées par l'apparition de services téléphoniques VOIP tels que Skype. La demande d'accessibilité à des contenus à complexité de plus en plus grande a conduit à la mise à disposition sur la toile de media de toutes formes, comprenant ceux que l'on trouvait au format traditionnel (journaux, radio, télévision et films). La structure poste à poste de l'Internet, plus connue sous le dénominatif anglais de Peer-to-Peer, abrégé P2P, a aussi influencé les théories sociales et économiques de la propriété intellectuelle, essentiellement en permettant la montée en puissance du transfert de fichiers. La tendance depuis 2004 est l'apparition d'applications web 2.0 pour lesquelles l'internaute joue un rôle participatif.