Hispaniola - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Hispaniola | |

| |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays |

|

| Archipel | Grandes Antilles |

| Localisation | Océan Atlantique et mer des Caraïbes |

| Coordonnées | |

| Superficie | 76 480 km2 |

| Côtes | 2 337 km |

| Point culminant | Pico Duarte (3 175 m) |

| Géologie | Île continentale |

| Administration | |

|

| |

| Départements | tous |

| | |

| Provinces | toutes |

| Distrito Nacional | Saint-Domingue |

| Démographie | |

| Population | 18 466 497 hab. (2005) |

| Densité | 241,46 hab./km2 |

| Plus grande ville | Saint-Domingue |

| Autres informations | |

| Découverte | Préhistoire |

| Fuseau horaire | UTC-5 pour Haïti UTC-4 pour la République dominicaine |

| Îles d'Haïti - Îles de la République dominicaine | |

Hispaniola, appelée aussi Saint-Domingue ou Haïti, est la deuxième plus grande île des Antilles. C'est une des rares îles des Caraïbes à être partagée entre deux pays indépendants : la République dominicaine et Haïti.

Toponymie

Lorsque Christophe Colomb se renseigne sur le nom de l'île, trois noms, déjà, lui auraient été donnés par les indigènes. Retranscrits en français cela donne : Bohio, Quisqueya (ou Kiskeya, d'où l'hymne officiel de la République dominicaine : Quisqueyanos valientes) ou Ayiti (pays montagneux en langue caraïbe, devenu le nom du pays Haïti qui occupe le tiers ouest de l'île).

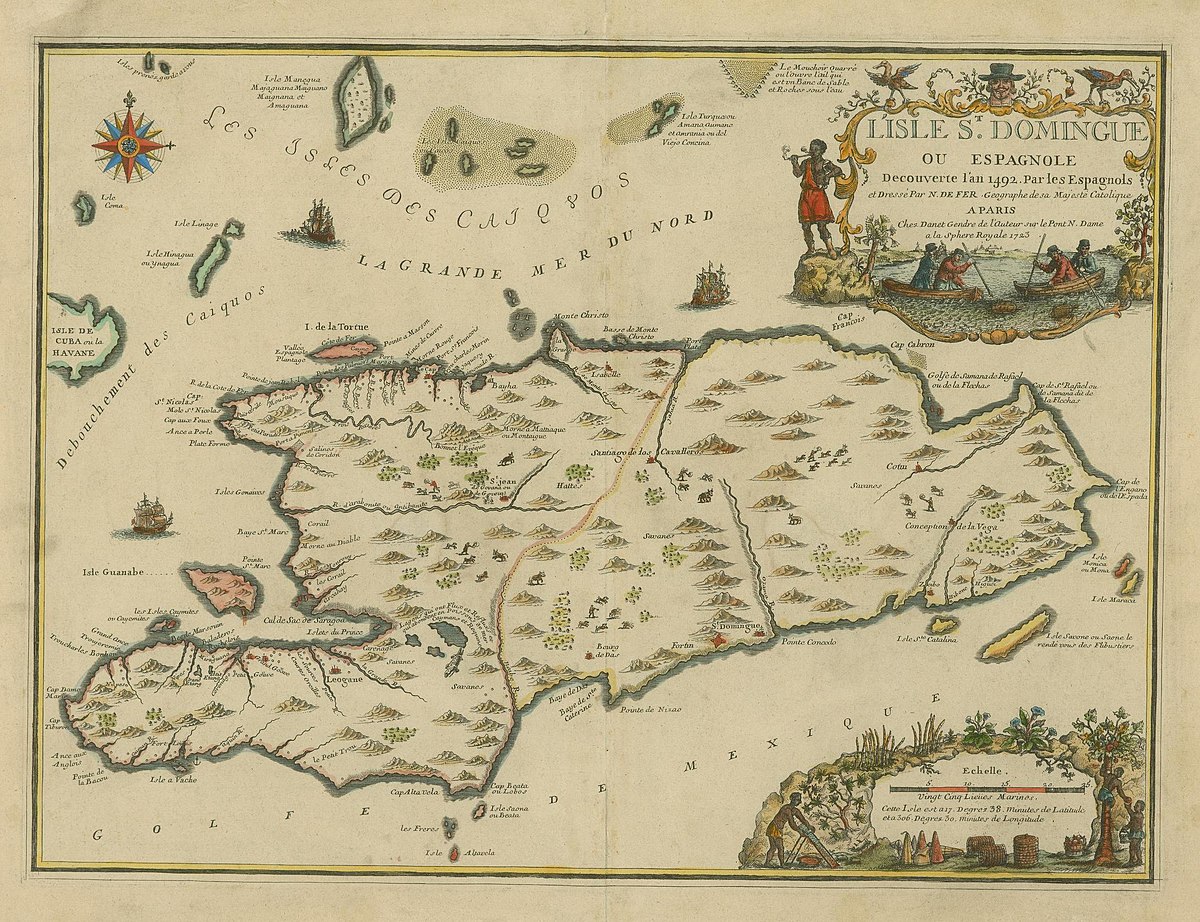

À son arrivée sur le sol de l'île, en 1492, Christophe Colomb fut étonné par la ressemblance de certains paysages avec l'Espagne. Il lui donna comme nom La Española (« L’Espagnole »), qu'il indiqua sur la première carte qu'il dessina. Ce nom fut ensuite latinisé en Hispaniola et passa ainsi dans la langue française.

Alternativement sous contrôle espagnol et français, l'île fut aussi nommée « Santo Domingo » ou « Saint-Domingue », par extension du nom de la capitale fondée en 1502 au sud de l'île.

Histoire

Occupation précolombienne et découverte

L'île était peuplée par quatre ethnies différentes de la famille des Arawaks (les lucayos, les ciguayos, les tainos et les caraïbes), qui nommaient l'île « Bohio » ou « Ayiti » (c'est-à-dire « la Terre des hautes montagnes »). Ces populations amérindiennes se livraient à l'agriculture et à la pêche. Ils connaissaient également la poterie. Leur répartition géographique est aujourd'hui pratiquement impossible à déterminer du fait que ces tribus étaient très mobiles, qu'elles furent décimées très rapidement après l'arrivée des Européens et qu'il existe très peu de preuves attestant de leur existence, mais on peut considérer que Hispaniola était divisée en cinq domaines indigènes (« Cacicazgo »), à la tête des desquels se trouvait un cacique.

Les indigènes accueillirent Christophe Colomb et ses hommes qui, arrivant de Cuba, venaient d'accoster le 6 décembre 1492 au « Môle Saint-Nicolas » au nord-ouest de l'île. Le navigateur continua son parcours et longea alors la côte nord. Les indiens les aidèrent même à construire le fort de La Navidad (située non loin de l'actuelle ville de Cap-Haïtien), avec les débris de la Santa Maria, naufragée dans la nuit de Noël de l'année 1492. Colomb repart en janvier 1493, laissant sur place 39 hommes qui, avant son retour, seront tous tués par les indigènes excédés par les exactions des colons européens.

Début de colonisation espagnole

La colonisation planifiée de l'île ne commença que plusieurs mois plus tard, lors du deuxième voyage de Colomb financé par la couronne espagnole. Cette fois-ci, l'« Amiral de la Mer Océane » est à la tête d'une expédition de 17 navires, transportant 1 500 hommes (dont 700 colons et 12 missionnaires), ainsi que des chevaux (les premiers importés sur le continent américain), des bêtes de somme et du bétail. La nomination au poste de gouverneur de Bartolomeo Colomb, frère de Christophe, aura un impact important sur la colonisation de l'île, il sera un temps secondé par son frère ainé Giacomo. Hispaniola va alors devenir pour un temps, le point d'appui pour les expéditions exploratrices et colonisatrices espagnoles aux Amériques.

Le 2 janvier 1494, les Espagnols fondent au nord de l'île, la ville de La Isabela, en l'honneur de la reine Isabelle de Castille (actuellement localisée près de la ville Domicaine de Puerto Plata). Mais l'emplacement n'est pas adapté : si les carrières de pierre sont proches et les terres fertiles, la région manque d'eau potable et le mouillage pour les vaisseaux n'y est pas favorable. De plus, les forts vents venant du nord laissèrent croire aux colons qu'ils étaient la cause des nombreuses épidémies dont les européens étaient atteints, la colonie fut alors abandonnée.

Une deuxième colonie fut aussi construite la même année, dans la vallée du Cibao (particulièrement riche en gisements d'or) et fut baptisée « Concepción de La Vega ».

Puis, l'année suivante, fut érigée une troisième colonie, toujours située dans la vallée du Cibao : « Santiago de los Trenta Caballeros » (Saint-Jacques des Trente Gentilshommes) parce que les premiers fondateurs de la ville (aujourd'hui appelée simplement « Santiago de los Caballeros ») étaient au nombre de trente.

Le 4 août 1496, fut édifiée sur la rive orientale du fleuve Ozama sur la côte sud, une quatrième colonie en remplacement de « La Isabela » et prit le nom de « Nueva Isabela ».

Mais en 1500, Francisco de Bobadilla est nommé nouveau gouverneur de l'île. Aussitôt arrivé d'Espagne, il accuse les frères Colomb de mauvaise gestion dans la colonie, et les fait jeter tous les trois en prison.

Développement et âge d'or

En 1502, un cyclone ravagea la ville « Nueva Isabela », principalement constituée de maisons en bois. Elle fut alors remplacée par une nouvelle cité construite sur l'autre rive du fleuve par le successeur fraichement nommé de Bobadilla, Nicolás de Ovando, et fut baptisée Santo Domingo de Guzmán (aujourd'hui la « Zone coloniale » de la ville de « Saint-Domingue »). Des bâtiments « précurseurs » aux Amériques y furent érigés tel : la première cathédrale, le premier hôpital et la première université.

Cependant dès son arrivée, Ovando est aussi confronté à une révolte des indiens, qu'il réprime durement par une série de campagnes sanglantes, au point que la population indigène dénombrée selon un recensement effectué en 1507 n'était que de 60 000 individus, alors qu'ils étaient estimés à 1 300 000 à l'arrivée des européens. Comme la main-d'œuvre locale ne suffisait donc plus pour l'extraction minière et le travail dans les plantations, Ovando décida dès 1502, de faire venir les premiers esclaves noirs d'Afrique, physiquement plus résistants que la population indigène. Cette arrivée massive d'africains aura une influence considérable sur la culture, la politique et la composition ethnique de l'île. Les esclaves de la même ethnie seront séparés entre eux, ce qui va permettre de leur imposer la langue espagnole, comme langue véhiculaire. De même, il seront baptisés et recevront des prénoms espagnols.

Ovando fonde également plusieurs autres villes sur Hispaniola dont : Puerto Plata dans le nord (près de l'ancienne La Isabela), Higüey dans l'est ou Salvatierra de la Zabana (aujourd'hui Les Cayes) à l'ouest (toutes ces villes ayant été fondées en 1502 ou 1503). Il développe l'industrie minière, introduit la culture de la canne à sucre grâce à des plants importés des îles Canaries et envoie des expéditions d'exploration, notamment vers la Tierra Firme, la « terre ferme » du continent américain. Mais d'une manière générale, les espagnols se consacrèrent plus à l'exploitation de la partie orientale de l'île qu'à sa partie occidentale.

Le 20 décembre 1503, la reine Isabelle signe un décret légalisant la répartition des Indiens entre les colons espagnols. Il s'agit là de l'origine de l’Encomienda.

Mais la situation économique de l'île inquiète la couronne et Ovando est alors rappelé en Espagne. L'amiral Don Diego Colon, le fils de Christophe Colomb, le remplace comme gouverneur en 1508.

En 1511, la première Real Audiencia espagnole constituée en outre-mer est instituée pour l'île de Saint-Domingue, mais cet organe de justice ne s'installera pas sur l'île avant 1526.

En 1522, L'île connait sa première révolte d'esclaves, lorsque ces derniers travaillant dans une plantation de canne à sucre se soulevèrent contre le gouverneur don Diego Colon. De nombreux insurgés parvinrent à s'échapper et ils trouvèrent refuge dans les montagnes où ils formèrent des communautés marrons indépendantes. Celles-ci feront souche avec les indiens et donneront naissance à une population métissée, les Zambos dont on retrouve encore des traces dans la population dominicaine actuelle.

Dès 1530, Hispaniola commença à ne plus envoyer d'or en Espagne. Les colons concentrèrent donc leurs efforts sur la partie orientale de l'île qui recelait encore un peu du métal précieux et abandonnèrent l’ouest à son sort. La production sucrière devint alors la première richesse de l'île, elle connaîtra son apogée au milieu du XVIe siècle.

En 1535, la Capitainerie générale de Saint-Domingue est créée, elle est dépendante de la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne, et couvre tant Hispaniola que Cuba et Porto Rico.

Déclin de la colonie espagnole

La fièvre sucrière commença à tomber, de nombreux colons prirent alors le parti de quitter l'île pour d'autres colonies espagnoles alors en pleine expansion : Cuba, Pérou ou Mexique. Le bétail amené par Colomb fut laissé à l'abandon (commençant un processus de marronnage), se multiplia sans contrôle et dévasta les cultures. Même les chiens dressés pour la chasse à l'indien constituèrent des meutes aussi redoutables que celle des loups d'Europe.

Hispaniola, notamment sa partie occidentale délaissée par les espagnols, fut très vite convoitée par les flibustiers français, anglais ou néerlandais, établis à partir début du XVIIe siècle, dans l'île de la Tortue d'où ils pillaient les galions espagnols qui faisaient route vers l'Espagne.

Afin de contrer les pillages des pirates, le roi Philippe III décida alors de mener une politique de la terre brûlée, sur les 3/5 de la partie occidentale de l'île. Il fit regrouper les populations à l'est de la ligne « Santiago de los Caballeros - Azua », notamment autour de la ville de Saint-Domingue. Ceux qui tentèrent de résister furent déportés de force.

Mais cette politique eut l'effet inverse au résultat escompté : la moitié occidentale de l'île allait peu à peu revenir aux boucaniers qui ravitaillaient en viande les flibustiers. Ceux-ci commencèrent une « colonisation sauvage » durant laquelle, petit à petit les français allaient s'imposer face aux Anglais.

Période coloniale française

En 1665, la colonisation française sur Hispaniola fut officiellement reconnue par Louis XIV. Bertrand d'Ogeron fut nommé gouverneur « de l'isle de la Tortue et Coste Saint Domingue ». Il contribua au peuplement de cette partie de l'île qui prendra bientôt le nom de Saint-Domingue, en assurant le transport de centaines d’engagés, qui en échange du voyage devaient travailler 3 ans (on les appelait les « 36 mois »), depuis La Rochelle, sur Léogâne d'abord et la Tortue ensuite. C'est la période faste de la piraterie dans les Caraïbes et des corsaires.

Le cuir, le tabac sont alors les principales richesses de la future colonie française. Puis, à partir des années 1700, le sucre prend son essor avec l'aide d'une main-d'œuvre d'esclaves rapportée d'Afrique, par biais de la Compagnie du Sénégal, dirigée par l'amiral Jean-Baptiste Du Casse, puis de la compagnie de Guinée dirigée par Antoine Crozat. À partir de 1720, la partie française de l'île est le premier producteur mondial de sucre.

Partition et indépendances

En octobre 1697, le traité de Ryswick mit fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, mais aussi aux tentatives de reconquête de la partie occidentale de l'île par l'Espagne, dont elle reconnut à la France la possession du territoire (voir l'article : Histoire de Saint-Domingue), les Espagnols ne conservant que la partie orientale.

Cependant, la période révolutionnaire donna l'occasion à la France de mettre aussi la main sur la partie espagnole par le traité de Bâle signé en 1795. Cette réunification fut de courte durée, puisque l'ouest de l'île fut très vite secoué par la Révolution haïtienne, que l'expédition de Saint-Domingue envoyée par Bonaparte ne put mater, et qui aboutit à l'indépendance de la république d'Haïti, première république noire du monde, proclamée en 1804 par Jean-Jacques Dessalines.

Une révolte des habitants hispanico-créoles délogea ensuite les Français de la partie orientale en 1809. L'Espagne récupéra sa colonie et put s'y maintenir jusqu'à la première proclamation de l'indépendance de celle-ci, en 1821. Profitant de la situation, les troupes du président haïtien Jean Pierre Boyer envahirent le territoire du nouvel État neuf mois plus tard. L'occupation de la Haïti espagnole dura 22 ans, jusqu'à la nouvelle proclamation d'indépendance qui donna naissance à la République dominicaine en 1844.