Herculanum - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les insulae du centre

A partir de 1985, des chercheurs du département d'Archéologie classique de l'université de Nimègue ont mené des études métrologiques des maisons des Insulae VI et V. Outre l'établissement de plans plus précis que ceux de l'époque, l'étude cherchait à établir des métriques en unités antiques exprimées soit en pied osque, employé pendant la période pré-romaine, soit en pied romain, dont l'usage se généralise en Campanie à partir du Ier siècle. Ces unités n'ont jamais été une mesure fixée, et pouvaient varier en même lieu et une même période, mais leurs fourchettes d'évaluation diffèrent suffisamment pour être distinguées : un pied osque observé à Herculanum mesure en moyenne 27,5 cm, contre 29,5 cm en moyenne pour le pied romain. Les chercheurs convertirent leurs mesures métriques en valeurs antiques en choisissant entre le pied osque ou romain celui qui donnait des longueurs en chiffres ronds, par exemple des multiples de 10. Comme l'emploi du pied osque était plus ancien, les chercheurs disposaient d'une approche chronologique des diverses constructions, qui peut recouper et compléter celles déduites des styles picturaux ou des méthodes d'édification. Ainsi, sur les parcelles d'époque préromaine, furent observés deux plans type de maison, un large de 30 pieds osques pour la , l'autre de 40 pieds osques, pour la , la , la , la et la . La profondeur de ces maisons mesure dans tous les cas 75 pieds osques, soit exactement la moitié de la largueur de l'insula.

L'insula VIl, la maison dite de Galba

Située le long du Cardo III, l'Insula VII reste dans sa majeure partie ensevelie sous l'habitat moderne. La maison dite de Galba est un des deux seuls bâtiments dégagés. Son vestibule, son atrium et les pièces attenantes ne sont pas dégagés. Une entrée secondaire sur le Cardo à côté d'une taverne donne sur un couloir qui dessert à sa gauche une cuisine et sa latrine, puis plusieurs pièces, et accède dans l'angle d'un remarquable péristyle carré. Au milieu de cet espace ouvert se trouve un bassin ornemental en forme de croix grecque. Un grand salon ou exèdre s'ouvre largement face à ce péristyle, décoré en partie de fresques du IVe style. Le péristyle est considéré comme une construction préromaine, car il fut construit à l'origine en tuf. Ses colonnes doriques en tuf furent par la suite stuquées, tandis que les espaces entre les colonnes étaient fermés par un podium.

L'insula VI

Le tiers de la superficie de cette insula est occupé par des thermes, le reste se répartit entre plusieurs grandes habitations, la maison à la colonnade toscane, la maison aux deux atria et la maison au salon noir, quelques boutiques dont un thermopolium qui donnent sur le decumanus maximus et le sanctuaire des Augustales, dernière partie de l'insula dégagée dans les années 1970.

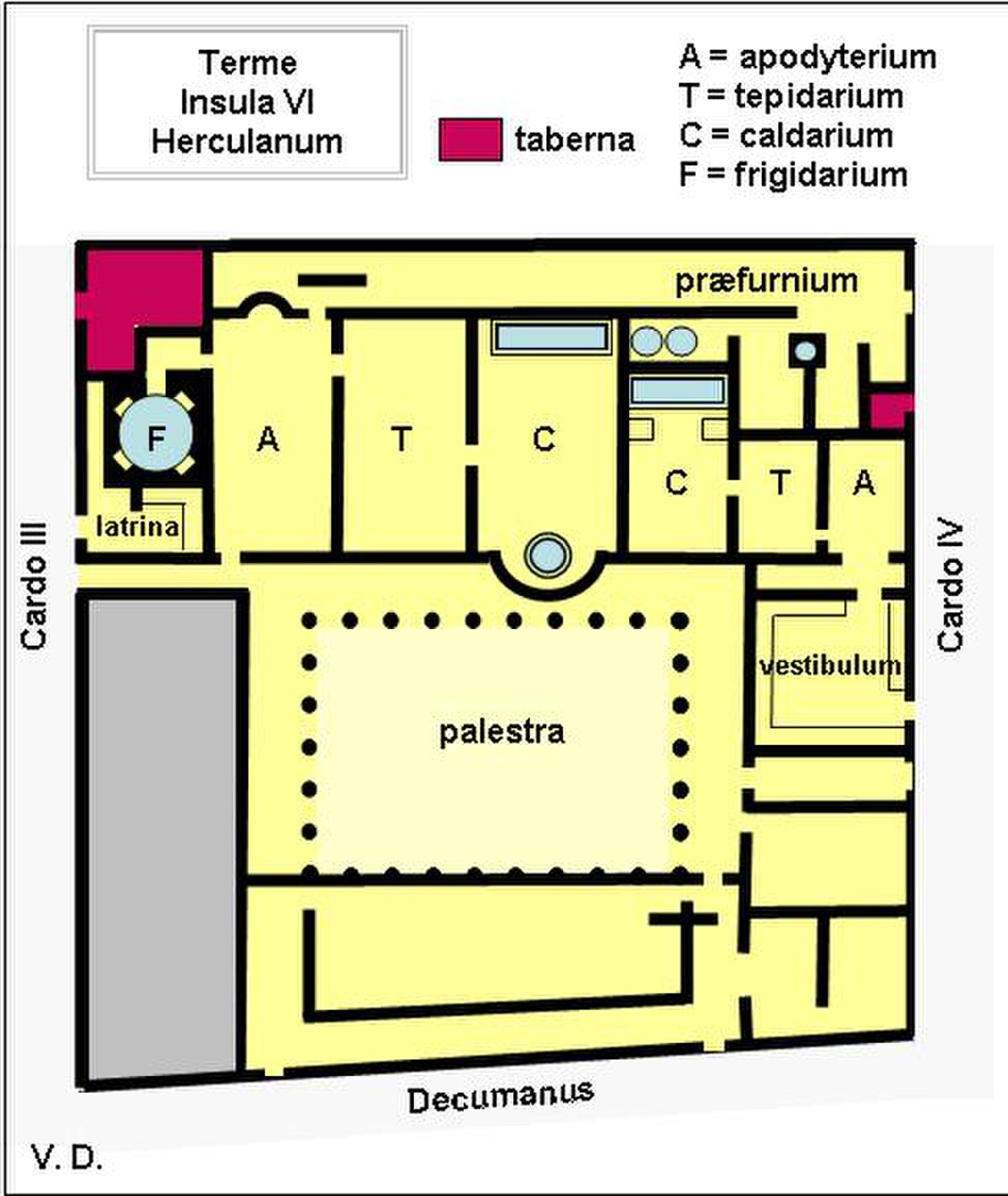

Thermes urbains

Repérés par les tunnels des premières explorations qui laissèrent penser à un vaste établissement, ils furent partiellement dégagés dans la période 1869 à 1875, durant laquelle on excava la palestre, flanquée le long du Cardo III d'un bâtiment de plusieurs pièces à la destination indéterminée. Le dégagement complet de l'insula par Amedeo Maiuri amena à constater que ces thermes étaient plus petits que ce que l'on avait supposé. Occupant toute la largeur de l'insula VI, les thermes se situent à 100 mètres seulement de l'autre établissement thermal connu, les thermes suburbains. Construits à l'époque augustéenne selon Maiuri, la construction a vu sa décoration refaite sous les règnes des deux derniers Julio-Claudiens. Ils comportent deux sections.

Section masculine

Sur le Cardo III, l'entrée s'ouvre dans la façade en opus reticulatum et donne sur un couloir flanqué de latrines publiques, prévues selon la coutume romaine pour un usage collectif. Sur le conduit de vidange, que l’on peut encore voir, était placée une file de sièges en marbre troués, emportée lors des premières fouilles (XVIIIe siècle). Le couloir conduit à la cour intérieure de la palestre, bordée d'un portique sur trois côtés. Au fond, on pénètre dans l’apodyterium ou vestiaire, avec des étagères pour poser les vêtements et une niche destinée à abriter une petite fontaine. La succession régulière des salles thermales est en partie modifiée : le frigidarium est isolé, à gauche du vestiaire. Il est rond, vivement coloré de bleu au niveau de la vasque et de la voûte, décorée d’animaux marins, et de rouge sur les murs où quatre niches sont décorées de jaune aux angles. À droite du vestiaire, on trouve le tepidarium, avec le sol à double épaisseur assez vallonné, orné d’une mosaïque blanche et noire analogue à celle des thermes féminins, représentant Triton entouré de dauphins, d'un poulpe, d'une seiche et d'un petit amour muni d'un fouet. Suit le caldarium avec son grand bassin d'eau chaude.

Section féminine

Comme d’habitude la partie des thermes destinée aux femmes est de moindre dimension et moins soignée que la section masculine, mais elle présente l'avantage d’un meilleur état de conservation. L’entrée actuelle n’est pas celle de l’époque, elle se faisait depuis le Cardo IV, à l'opposé de l'entrée des hommes. Elle ne donnait pas accès à la palestre, car l'exercice physique était une activité uniquement masculine. On pénétrait dans un vestibule qui servait de salle d'attente avec son pourtour muni de sièges de maçonnerie. De là on gagnait les vestiaires ou apodyterium, bien conservés, possédant une voûte en berceau avec des strigiles (rainures ondulées parallèles) en stuc, un sol en mosaïque blanche et noire représentant Triton avec des dauphins, et de grandes étagères pour y déposer les vêtements.

Le tepidarium présente des caractères analogues ; son sol est décoré d’une bande à motifs géométriques, tandis que le caldarium est reconnaissable à son sol à double épaisseur (suspensura), visible grâce à une ouverture protégée par une grille, à l’intérieur duquel circulait l’air chaud. En plus du grand bassin pour les immersions, la pièce est munie d’un soubassement circulaire destiné à soutenir le labrum pour les ablutions et deux beaux sièges en marbre, l’un en marbre blanc, l’autre en marbre rouge antique.

Locaux techniques

Derrière les salles thermales se trouvent les locaux de service, les réservoirs d'eau et les chaufferies (præfurnium), repérées par l'épaisse trace de suie. Un escalier permettait de monter sur les terrasses de l'établissement. Le chauffage des deux caldaria se faisait par une circulation d'air chaud sous le sol, qui remontait ensuite par quelques tubulures noyées dans le gros œuvre du mur, système moins perfectionné que les murs à double paroi observés dans les derniers thermes de Pompéi.

Sacellum des Augustales

Également dénommé Aedes Augustalium, c'est le sanctuaire des prêtres du culte impérial, des affranchis regroupés dans le collège des seviri augustales, et le seul édifice dédié à un culte public que l'on connaisse de nos jours à Herculanum. D'après les inscriptions qu'on y a trouvées, sa construction est datée de la fin du règne d'Auguste, au plus tard en 11. Elle est faite en partie en brique (opus testaceum), d'usage encore exceptionnel à cette date. Il possède de magnifiques peintures. Cet édifice est remarquable par l'inscription en marbre où figurent les noms des deux frères, A. Lucius Proculus et A. Lucius Iulianus, ayant financé la construction du lieu et offert le repas le jour de l'ouverture de la salle :

»

Lors de la dédicace, ils offrirent un repas aux décurions et aux augustales »

Sur le mur extérieur en opus reticulatum et en brique, se trouve l’entrée latérale de ce singulier édifice d’un intérêt particulier puisqu’il s’agit d’un des rares bâtiments d’Herculanum pouvant être qualifié de public et auquel un graffiti à l’intérieur donne le nom de Curia augustana. Ce caractère officiel semble souligné par l’emplacement, sur deux socles encore visibles à côté des colonnes qui bordent l’entrée, des statues de César et d’Auguste, aujourd’hui perdues.

L’intérieur se présente comme une grande salle rectangulaire, au centre de laquelle se dressent quatre colonnes, situées aux angles d’une ouverture quadrangulaire soutenue par un entablement constitué de grandes travées en bois, évidemment carbonisées. Les deux colonnes postérieures ont été englobées dans deux cloisons qui, s’appuyant sur le fond de la salle, ont constitué une petite pièce carrée formant une sorte de chapelle ; au fond de cette pièce, une base était destinée à accueillir la statue d’Auguste, comme l’indique clairement la colonne de laurier peinte sur le mur, ornement typiquement impérial.

Le sol est richement revêtu d'une marqueterie en marbre coloré (Opus sectile). Les murs latéraux sont décorés de fresques du IVe style, avec deux scènes centrales dédiées au héros mythologique qui donna son nom à la ville d'Herculanum et représentant respectivement Hercule dans l'Olympe en compagnie de Minerve et de Junon, et l'affrontement entre Hercule et le dieu fleuve Achéloos pour la main de Déjanire. Ces thèmes seraient selon Rufus Fear une évocation de la divination de l'empereur.

La maison à la colonnade toscane

Cette maison (Casa del Colonnato Tuscanico) est antique et aristocratique : elle fut érigée à l'époque samnite en grands blocs de tuf (opus quadratum), et restaurée par la suite. Après le tremblement de terre de 62, elle dut néanmoins perdre un peu de son caractère aristocratique, car deux pièces contiguës à la rue furent transformées en boutiques. La maison se distingue par la colonnade toscane de son splendide péristyle, sur laquelle s'ouvrent le triclinium, quelques pièces de réception et les appartements. La décoration des pièces date de deux périodes différentes, du IIIe et du IVe style. On a trouvé dans cette maison une grosse somme en monnaie d'or (environ 1 400 sesterces) cachée par le propriétaire, vraisemblablement peu avant d'évacuer la maison.

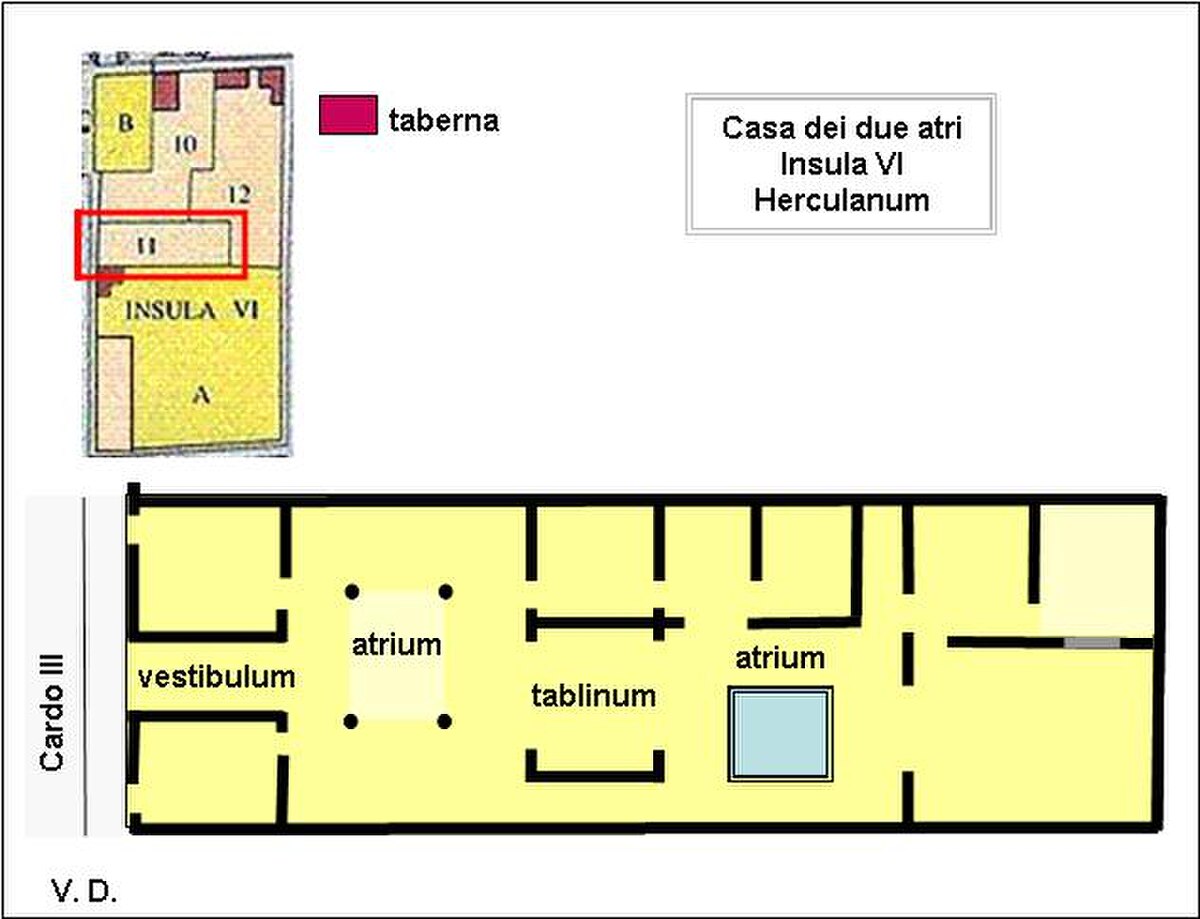

La maison aux deux atria

Après les thermes sur le Cardo III, on rejoint la maison aux deux atria (Casa a due atri) au plan original, probablement choisi pour tirer le meilleur parti d'un espace disponible rectangulaire mais pas très vaste. La construction est contemporaine de celle des thermes et la maison mesure 30 pieds romains de large, pour une profondeur inhabituelle, qui empiète au-delà de la moitié de la largeur de l'insula, standard de toutes les autres maisons. La façade de la maison, assez simple, présente une porte avec une architrave en tuf et une corniche en tuiles qui marque extérieurement la séparation en deux étages. Cette porte est ornée d'un masque en terre cuite à fonction apotropaïque figurant la Gorgone. Le premier atrium au toit soutenu par quatre colonnes est suivi du tablinium, puis d'un autre atrium et enfin d'une vaste salle, les logements sont disposés le long du côté gauche.

La maison au salon noir

De l'autre côté du decumanus maximus, entre des boutiques et des ateliers, dont un atelier de métallurgie du plomb, on pénètre dans une demeure, la maison au salon noir (Casa del Salone Nero) qui conserve encore un des battants en bois de sa porte. Elle doit son nom à une grande pièce décorée de pilastres et de candélabres peints en rouge sur fond noir et qui s'ouvre sur le péristyle.

Son laraire, bien conservé, est en forme de temple miniature, avec des colonnettes surmontées de petits chapiteaux en marbre.

L'insula V

L'insula V est divisée en parcelles plus régulières et plus homogènes que les insulae voisines, dans un découpage qui rassemble les statuts sociaux les plus divers : l'opulente maison du Bicentenaire, ouverte sur le forum, voisine avec des habitations modestes et des boutiques, le raffinement de la luxueuse maison de Neptune et d’Amphitrite et de la maison Samnite contraste avec la modestie de la maison du Métier à tisser qu'elles encadrent. Un peu partout, on constate le développement d'un habitat populaire, par l'ajout aux demeures bourgeoises de pièces et d'étages en location.

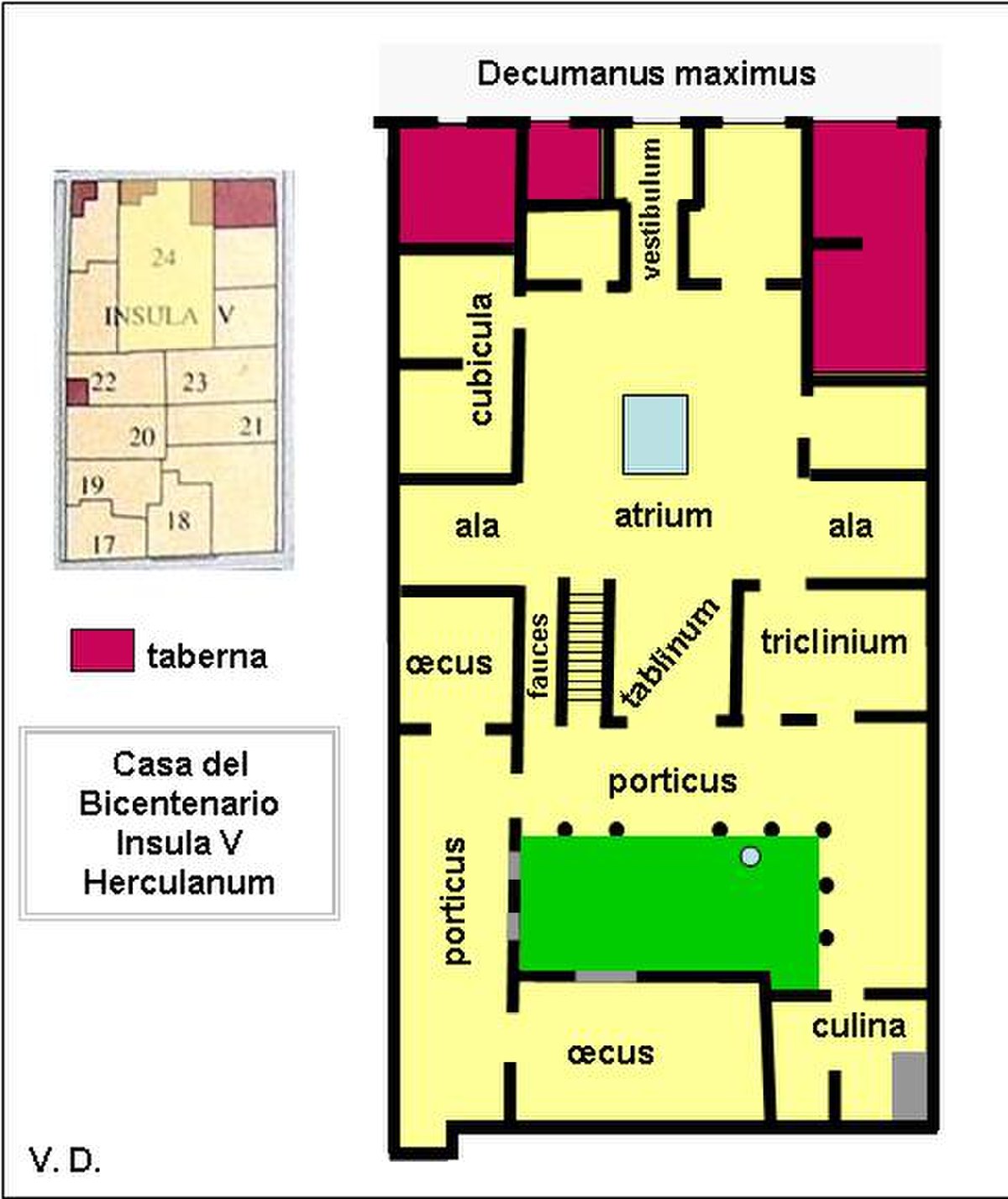

La maison du Bicentenaire

Découverte en 1938, soit deux siècles après le début des fouilles archéologiques à Herculanum, cette maison (Casa del Bicentenario) est l'une des plus somptueuses et des plus grandes maisons du quartier. Elle s'ouvre sur le decumanus maximus entre plusieurs boutiques et, longue d'une quarantaine de mètres, elle s'enfonce au cœur de l'insula entre des maisons très modestes, comme la maison de la Belle Cour.

Son plan suit le modèle de la domus classique : le couloir d'entrée matérialise l'axe central, l'atrium est vaste et carré avec son toit en compluvium et un impluvium de marbre entouré d'un sol en mosaïque noire et blanche ; les pièces (cubiculae) et les ailes (alae) sont réparties à gauche et à droite de l'atrium ; au fond le tablinium est richement décoré avec un sol en mosaïque blanche et noire entourant un rectangle central en opus sectile et des peintures du IVe style. Au-dessus d'une plinthe noire aux motifs végétaux, la paroi à fond rouge montre des tableaux de Dédale et Pasiphaé d'une part, Vénus et Mars de l'autre, et des médaillons de Satyres, de Bacchantes et de Silènes ; la frise supérieure combine des Amours chasseurs sur fond noir et des éléments d'architecture en trompe-l'œil. Au fond de l'atrium, un couloir mène à des salons (œcus) et à un petit jardin intérieur entouré d'une colonnade sur deux côtés et un escalier dessert un étage supérieur plus modeste, divisé en plusieurs appartements devant servir à la location. L'un d'eux est visible depuis la rue, suite à la disparition de sa façade.

Dans une des pièces de l'étage a été retrouvée une marque particulière sur un mur, empreinte d'un objet disparu : dans le centre d'un rectangle plus clair de l'enduit du mur, on distingue la gravure d'un tracé cruciforme de plusieurs centimètres de large, entouré de marques de trous de fixation sensiblement alignés en deux colonnes verticales. Une petite armoire en bois a été trouvée dans la même pièce. Leur interprétation comme support d'une croix chrétienne de bois incrustée dans le mur, dissimulable par deux volets latéraux, et comme petit autel ou prie-Dieu, indices les plus précoces de présence du christianisme en Campanie, est l'objet de nombreuses polémiques..

La maison de la Belle Cour

La maison de la Belle Cour (Casa del Bel Cortile), articulée sur deux niveaux et avec une disposition des pièces insolite : on entre par une grande pièce basse de plafond qui joue le rôle de vestibule. À sa droite, trois petites pièces rustiques, tandis qu'au fond on accède à la cour intérieure qui remplace l'atrium et éclaire les pièces du rez-de-chaussée et de l'étage. Là un escalier extérieur en maçonnerie avec un garde-corps et une galerie, qui rappelle l'architecture italienne du Moyen Âge, mène à l'étage supérieur et aux logements, mis en communication l'un avec l'autre par la galerie et un balcon de bois en saillie sur la façade. Cette disposition qui rompt avec le plan de la domus classique permettait de loger plusieurs familles.

La maison de Neptune et d’Amphitrite et sa boutique

La maison de Neptune et d’Amphitrite (casa di Nettuno e Anfitrite) communique avec une vaste boutique de denrées alimentaires qui s'ouvre sur le Cardo, et qui se situe sur la même parcelle de terrain. On suppose donc que le propriétaire de la maison était un commerçant qui possédait aussi cette taverne. Cet établissement n'est pas le seul de ce type que l'on ait découvert à Herculanum, mais c'est le plus spectaculaire : le comptoir et le mobilier en bois sont exceptionnellement bien conservés, avec des amphores alignées sur leurs étagères (elles ne proviennent toutefois pas de cet espace commercial). Cette boutique exerçait comme traiteur vendant des plats cuisinés et comme restaurant où l'on mangeait sur le pouce des mets préparés sur l'une des deux tables de cuisson.

La répartition des pièces de la maison proprement dite est simple. De l'atrium central on accède au tablinum, et par un couloir qui longe le tablinium, au triclinium d'été. Au-dessus du laraire situé dans l’angle de l’atrium furent retrouvés deux tableaux monochromes sur marbre, exposés au musée archéologique de Naples. Une statuette de Jupiter également trouvée dans l'atrium confirme l'intérêt artistique du propriétaire et son raffinement.

La pièce la plus remarquable est le triclinium d'été, installé dans une petite cour au fond de la maison. La banquette destinée aux convives est en maçonnerie en forme de U, revêtue de marbre, et s'appuie sur deux murs dotés de magnifiques mosaïques murales, décoration mise à la mode sous les Julio-Claudiens et plus particulièrement Néron, et dont nous avons ici un très bel exemple. Au fond du triclinium se trouve un nymphée (fontaine décorative), avec une grande niche centrale en abside, encadrée de deux niches rectangulaires plus petites, toutes revêtues de mosaïques en pâte de verre coloré et encadrées de coquilles et de mousse de lave. Des rinceaux de vigne issus de vases ronds dessinent leurs volutes sur les panneaux bleus qui entourent les niches. Au-dessus des petites niches, deux scènes de chasses sur fond bleu outremer montrent des chiens qui poursuivent des cerfs. Festons, fruits et guirlandes de feuillage surmontent ces tableaux. L'architrave qui couronne l'ensemble a perdu sa mosaïque, mais est encore couronnée de trois masques de théâtre. Le mur perpendiculaire au nymphée est décoré d’un beau panneau en mosaïque, représentant les noces de Neptune et d'Amphitrite, qui a donné son nom à la maison. Ce panneau est entouré d'une décoration foisonnante et colorée, figurant une voûte en trompe-l'œil et des pilastres soutenant une frise.

Les chambres de l'étage supérieur dont l'intérieur est visible de la rue par suite de l'écroulement partiel de la façade, conservent une partie de leurs peintures murales et de leur mobilier.

La maison du Mobilier carbonisé

Cette demeure élégante quoique de dimension modeste, dite Casa del Mobilio Carbonizzato fut bâtie à l'époque pré-romaine, comme en témoigne un atrium haut et ouvert d'un côté par une galerie en dessous du toit comme dans la maison samnite un peu plus loin. Elle fut entièrement décorée de peintures du IIIe et IVe style à l'époque de Claude. L'imposante entrée introduit à un couloir et sur sa droite au triclinium, dont tous les murs sont peints en IVe style : de fines architectures où s'insèrent des tableaux réalistes d'un coq et d'une nature morte. Au fond de l'atrium s'ouvrent deux pièces : le tablinium et une chambre dont la fenêtre donne sur la cour. De cette cour centrale une petite salle prend la lumière par trois fenêtres ; on peut y voir un mobilier que la gangue volcanique a carbonisé mais aussi conservé : un canapé ou un lit de triclinium et un guéridon en bois à trois pieds galbés, ainsi que de la vaisselle en terre cuite et en verre. La cour qui pouvait aussi faire fonction de petit jardin, avec une plate-bande centrale et quelques plantes, servait à recueillir les eaux de pluie, conservées dans une citerne. Au fond un laraire orné de stuc et de peintures, en forme de temple avec un gracieux tympan entre deux petites colonnes.

La maison du Métier à tisser

Également dénommée la maison du Tailleur (Casa del Telaio), la maison suivante sur le Cardo IV est une demeure modeste d'artisans qui y vivaient et y travaillaient : on a retrouvé dans une des pièces des morceaux de bois et des poids appartenant à un métier à tisser. Sur la façade, une avancée de toit surplombe le trottoir et protégeait les passants des intempéries. À l'intérieur, les pièces sont rustiques, l'atrium, sombre pièce de réception des maisons patriciennes, est remplacé par une cour intérieure entourée d'un portique aux colonnes de briques, forme plus ouverte qui offre une lumière propice au travail.

La maison samnite

La maison samnite (Casa sannitica) fait l'angle de l'insula V. Elle évoque l'architecture pré-romaine de la ville. La dénomination de Samnite vient de son mode de construction en gros blocs rectangulaires de tuf (opus quadratum), appareil d'usage antérieur à la colonisation romaine et correspondant à la période de présence samnite. Celui-ci est notamment visible dans les blocs constituant l'encadrement de l'entrée de la maison sur le Cardo IV. Le couloir d'entrée témoigne également de l'ancienneté de la maison : c'est un des derniers exemples de décoration du Ier style, avec ses imitations de plaques de marbre en stuc peint. L'atrium, très haut, montre des formes remarquables : son impluvium revêtu de marbre clair, son sol revêtu de noir moucheté de blanc, ses murs peints en noir, et, dans la partie au niveau de l'étage, une galerie aux colonnes ioniques reliées par des balustrades en croisillon. Le côté de cette galerie qui fait face à l'entrée est entièrement ouvert sur l'extérieur et procure une large source de lumière indirecte pour l'intérieur. La fine décoration des pièces du rez-de-chaussée témoigne du caractère aisé de la maison, comme une petite salle décorée d'un petit tableau de l'Enlèvement de Proserpine sur une paroi au fond vert.

Comme d'autres maisons de l'insula, la maison samnite subit des transformations qui réduisirent l'espace autrefois réservé à une seule famille : le jardin fut rattaché à la maison voisine, dite maison du Grand Portail. Les entrecolonnements de la galerie de l'atrium furent murés, pour transformer l'étage supérieur en petits logements indépendants en surplomb, accessibles depuis la rue par un raide escalier de bois.

La maison du Grand Portail

Depuis le decumanus minor, on pénètre dans la maison du Grand Portail (Casa del Gran Portale) par son élégante entrée flanquée de deux demi-colonnes de briques autrefois stuquées et peintes en rouge, surmontée de chapiteaux corinthiens en pierre, avec des figures de Victoires ailées. Au-dessus des chapiteaux, l'architrave en briques est surmontée d'une corniche dentelée. À l'intérieur, la disposition des pièces est inhabituelle : l'atrium manque, et les diverses chambres s'ouvrent sur un vestibule étiré en longueur, et communiquent avec une courette dont elles tirent leur éclairage.

Les murs des chambres sont couverts de peintures du IVe style, parmi lesquelles un tableau dionysiaque sur la paroi au fond du triclinium. Au fond du vestibule on remarque une paroi aux élégantes architectures peintes sur fond noir, encadrant un tableautin gracieux avec des papillons et des oiseaux qui picorent des cerises. Dans le même édifice, une boutique ouverte sur le decumanus minor, entièrement indépendante du reste de la maison était probablement concédée en location.

La maison de l'Édicule de bois

Sur le Cardo V, la maison de l'Édicule de bois (Casa del Sacello di legno), est une demeure ancienne et bourgeoise, malgré ses dimensions réduites. Elle conserve des fragments de décorations du Ier et du IIIe style, et doit son nom à un autel domestique (sacellum) en bois en forme de temple miniature in antis sous une armoire, trouvé dans une pièce à droite de l'entrée. En outre, à l'étage supérieur, ont été trouvées des tablettes destinées à l'écriture, dont certaines étaient utilisées.

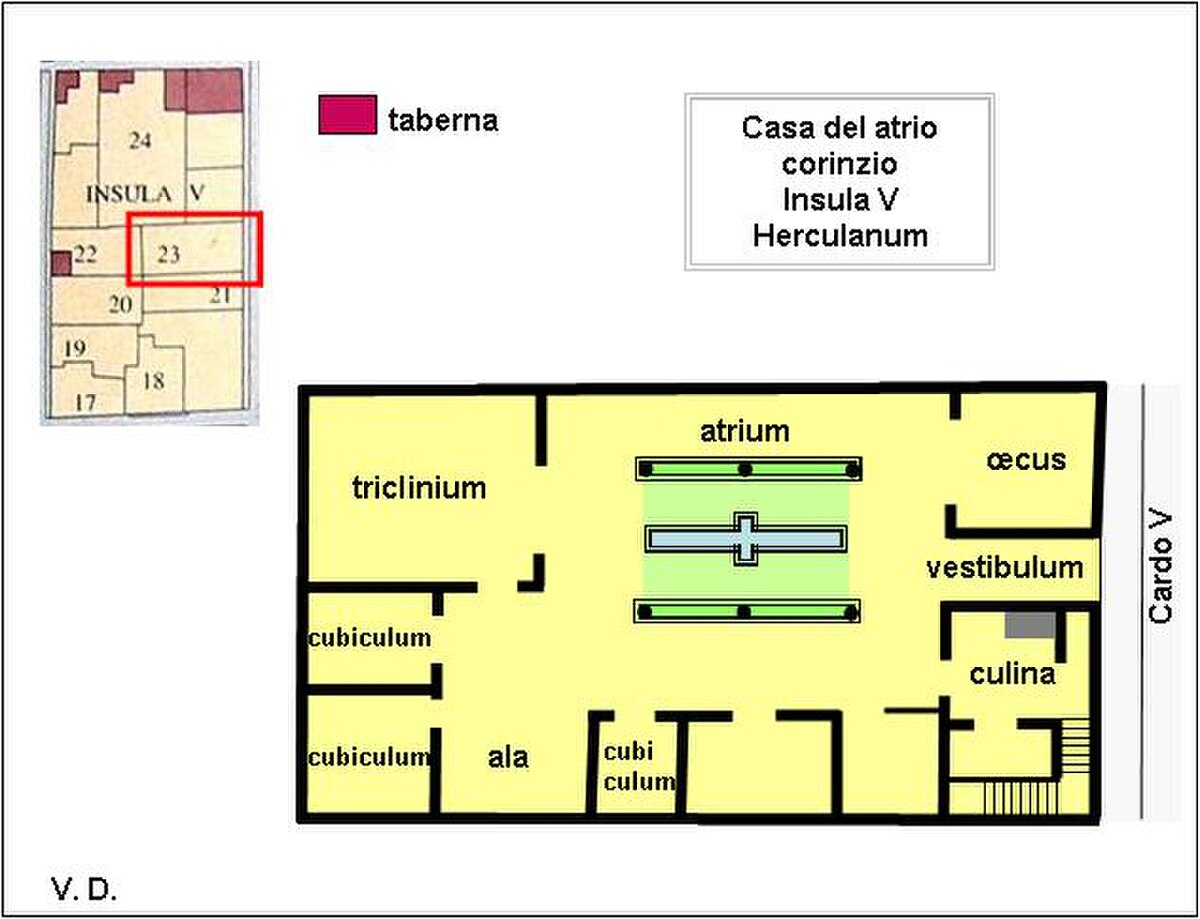

La maison de l'Atrium corinthien

La maison de l'Atrium corinthien (Casa dell'Atrio Corinzio) occupe une parcelle de 40 pieds osques sur 75. L'architecture de la maison de l'Atrium corinthien (Casa dell'Atrio Corinzio) offre des aspects originaux : sa façade sur la rue est agrémentée d'un portique, ainsi que les maisons voisines. Cas unique à Herculanum, son atrium à la romaine est remplacé par une cour-jardin à péristyle plus typique des maisons grecques : l'ouverture du toit est rectangulaire, beaucoup plus ample que celles des atriums des autres maisons, et repose sur six colonnes revêtues de stuc. L'impluvium destiné habituellement à recueillir les eaux de pluie est remplacé par un bassin d'agrément, long et étroit, élargi en son milieu par un carré où se dressait une fontaine. L'atrium n'est pas dans l'axe de l'entrée et ne donne pas sur un tablinium, ce qui rompt avec l'architecture traditionnelle destinée à la réception d'une clientèle. Les diverses pièces ont été identifiées d'après leur emplacement et leur décoration, quand il y en a. Leurs fresques sont homogènes, partout du IVe style. À gauche du couloir d'entrée, une cuisine est équipée d'un foyer, d'un recoin latrine et d'une annexe de stockage. Voisine de la cuisine, une pièce dépourvue de porte et de décoration, séparée de l'atrium par une cloison légère en opus craticium, paraît être un local de service. À droite de l'entrée, une vaste pièce décorée de fresques et doté d'un sol en mosaïque noire et blanche avec un motif central doit être un salon (œcus), mais son emplacement près de l'entrée est inusité. Un grand triclinium ouvert sur l'atrium est clairement identifié par les divisions de l'espace au sol réservant l'emplacement des lits de banquet, il est richement décoré de panneaux peints en dominante noire, et d'un plafond à caissons en stuc. Les trois chambres à coucher sont plus petites et sobrement décorées. Une dernière pièce assez grande pouvait être un séjour, avec un sol en mosaïque blanche et un plafond en voûte finement stuqué. Un escalier dans la cuisine menait à l'étage, dont l'agencement reste inconnu.

L'insula orientalis II – La Grande Palestre

Un témoin d'une innovation architecturale urbaine

Depuis le Decumanus Maximus et le long du Cardo V se trouve l'Insula Orientalis II, remarquable témoin de l'innovation architecturale entamée au Ier siècle à Herculanum, que l'on retrouvera plus tard à Ostie, et qui marque l'abandon de la forme traditionnelle de la maison à atrium. Toute l'insula est constituée par un corps de bâtiment unique de plus de 80 mètres de long édifié à la même période en opus reticulatum, avec des boutiques et des maisons de rapport à plusieurs étages, qui s'ouvrent sur le Cardo V.

La boulangerie et les boutiques

La plus remarquable des boutiques est une boulangerie (Pistrinum) avec son four et dans une courette deux meules en pierre, qui étaient actionnées par un âne dont on a retrouvé les ossements ainsi que l'étable. Les affaires devaient être relativement prospères, comme en témoigne l'annexion de pièces d'une ancienne maison patricienne voisine. À la série de boutiques s'ajoutent une étable, deux latrines et au-dessus des logements élégamment décorés.

À l'étage de la boutique 5, on a retrouvé en 1936 la trace d'une dévotion populaire à la déesse égyptienne Isis : une statuette de 29 cm de haut en terre cuite rouge figurant Isis allaitant Harpocrate. D'après son style, elle est datée de la fin du Ier siècle av. J.-C., ou du début du Ier siècle. Elle est exposée à l'Antiquarium d'Herculanum sous le numéro d'inventaire 1446.

La palestre

Toute la partie orientale de l'insula est occupée par une grande palestre, partiellement dégagée. Elle avait une entrée monumentale dans l'axe du decumanus inférieur dont elle interrompt le tracé, reporté plus bas par une ruelle. En son centre un grand espace ouvert, doté d'une piscine cruciforme de 35 mètres de long avec des bras plus courts, alimentée par une magnifique fontaine en bronze en forme de tronc d'arbre entouré d'un serpent à 5 têtes. L'espace découvert est entouré sur trois côtés par un portique à colonnes où s'ouvrent diverses pièces d'usage indéterminé dont une grande salle en abside. Sur le dernier côté, un cryptoportique supporte une galerie couverte accessible depuis le decumanus maximus. Cette galerie pouvait donc accueillir des spectateurs lors des exercices ou des jeux qui se déroulaient sur la palestre en contrebas.