Herculanum - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Aperçu d'ensemble

Herculanum ne nous apparaît aujourd'hui que pour une partie, celle voisine de la mer, tandis que restent encore ensevelis sous l'habitat moderne une partie du forum, les temples, de nombreuses maisons et les nécropoles. Cette connaissance partielle est pour beaucoup sur la relative méconnaissance de la ville par rapport à sa voisine Pompéi.

Les huit îlots d'habitation rectangulaires (insulae) repérés au XVIIIe siècle ont été numérotés en partant de I au coin nord-ouest et en continuant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La partie orientale, interprétée lors de premières fouilles comme une grande villa et dégagée ultérieurement, suit une désignation particulière, insula orientalis I et II. La partie visitée est constituée des quatre insulae III, IV, V et VI, d'environ 40 m sur 90 m, complètement dégagées et délimitées par des rues à peu près perpendiculaires, selon la norme du plan hippodamien grec. Chaque insula est divisée en parcelles rectangulaires, occupées chacune par une maison. Malgré l'absence de respect de l'orientation de la voirie selon les axes cardinaux, rituelle chez les Romains, ces axes ont été nommés par les archéologues selon la dénomination romaine : decumanus maximus, decumanus inferior, recoupés par les cardines numérotés de I à V, dont seuls sont dégagés les III, IV et V.

L'ensemble est limité au sud-est par une palestre partiellement dégagée et au sud-ouest par les remparts qui avaient, à l'époque de l'éruption, perdu toute fonction défensive, et diverses installations au pied de ces murs. Ce quartier est visible en vue panoramique lorsqu'on commence la visite du site. Le trajet d'entrée des visiteurs longe le site du côté de la palestre puis des remparts par un cheminement au niveau moderne, ce qui offre une spectaculaire vue panoramique et surplombante sur les vestiges. De nombreux intérieurs de maison sont toutefois fermés à la visite.

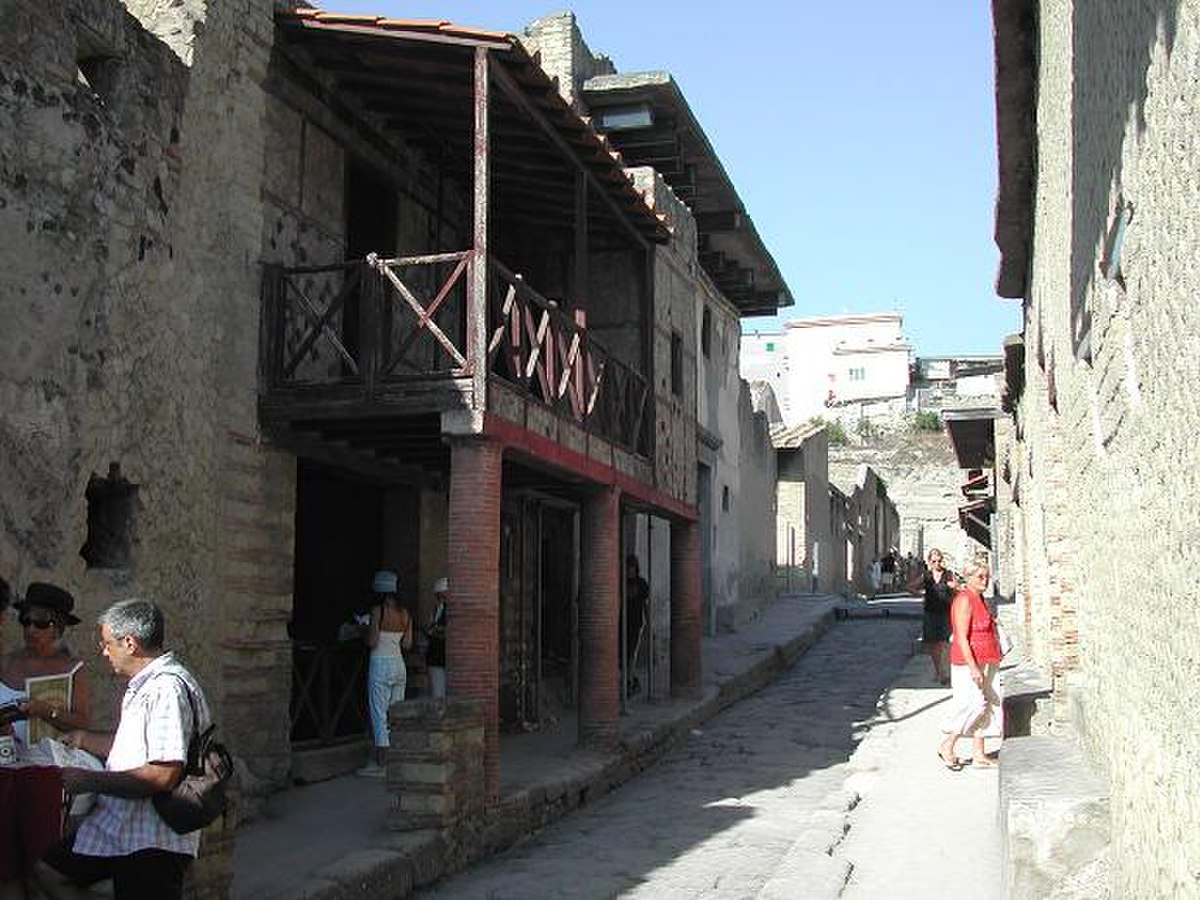

Les vestiges nous offrent une vision évocatrice de l'habitat romain, avec sa voirie soignée, ses fontaines, ses maisons à étage aux façades ouvertes de portes monumentales et de fenêtres rares et hautes, inaccessibles au regard extérieur. L'intérieur des maisons capte parcimonieusement la lumière du jour tout en évitant l'ensoleillement direct grâce aux puits de lumière constitués par l'atrium et les petites cours intérieures, qui sont parfois luxueusement décorées de fontaines monumentales (nymphées).

Les formes d'habitat sont plus variées qu'à Pompéi. La maison dite patricienne (domus) s'organise selon un axe central, formé par un vestibule d'entrée qui mène à l'atrium et au tablinum, pièces où le maître de maison recevait ses clients. Plusieurs de ces maisons ont évolué et transformé leur étage en pièces de location accessibles par un escalier indépendant. D'autres plans moins classiques apparaissent : maisons modestes où une cour remplace l'atrium, immeuble collectif de , vastes avec leur jardin intérieur et leur belvédère aménagé pour jouir de la vue sur la baie. Des formes d'architecture nouvelles apparaissent avec les premiers cryptoportiques dans et.

La description ci-après suit le plan d'ensemble de droite à gauche, et haut en bas, en partant de l'emplacement supposé du forum et de l'.

Les insulae du front de mer

Insula II

Cette insula n'est qu'en partie dégagée, jusqu'à la limite de la moderne via Mare qui la surplombe. Bornée par le decumanus mineur et le Cardo III, et proche de l'ancien rivage, elle comporte plusieurs belles demeures. La plus proche du rivage est la maison d'Aristide, bâtie sur la crête du promontoire antique. En remontant le Cardo III, on trouve ensuite la maison d'Argus, puis la maison du Génie, et enfin un thermopolium au carrefour, avec un comptoir en forme de U.

La maison d'Aristide

La maison d'Aristide a reçu son nom par un concours de circonstances hasardeuses : lors des premières explorations, elle était le point de départ d'un tunnel menant à la grande villa suburbaine. Celle-ci avait été nommée maison d'Aristide, après l'identification d'une statue comme représentant Aristide, identification erronée par ailleurs. Lorsque cette villa fut renommée villa des Papyrus, l'appellation maison d'Aristide se reporta à la maison au départ du tunnel de liaison.

La maison d'Argus

La maison d'Argus (Casa d'Argo), découverte en 1828-1835, doit son nom à un tableau mythologique, Io gardée par Argus, peint sur un des murs de la grande salle qui s'ouvre sur le péristyle, mais totalement effacé de nos jours. Ce devait être une belle et riche demeure, qui abandonne le plan traditionnel (elle n'a pas d'atrium), pour privilégier un grand jardin entouré sur trois côtés d'un péristyle à colonnes et à pilastres. Autour du portique, en hauteur, ont été trouvés des locaux d'habitation et de stockage qui reposaient sur une charpente de bois hélas perdue.

La maison du Génie

La maison du Génie (Casa del Genio) dégagée en 1828 reste en partie enfouie, mais la partie visible limitée à une entrée secondaire sur le Cardo III, quelques pièces et une partie du péristyle témoignent de sa richesse. L'appellation de la maison vient d'une statuette en marbre d'un Amour ou d'un Génie, qui décorait un candélabre. Au centre d'un jardin soigné on voit encore la vasque d'une fontaine, en forme de rectangle allongé avec deux absides sur les petits côtés.

Insula III

L'insula III fut dégagée en deux temps : les travaux de la période 1828-1835 dégagèrent le Cardo III et partiellement les bâtiments adjacents sur une profondeur de six à huit mètres. Suivit une longue période d'abandon du site et il fallut attendre la reprise des travaux archéologiques en 1927 pour que l'insula soit mise à jour dans son intégralité.

La maison du Squelette

Sur le Cardo III, cette habitation où les premiers chercheurs de 1831 trouvèrent à l'étage des restes humains reçut de ce fait le nom de maison du Squelette (Casa dello Scheletro). Cette maison présentait un atrium à la forme très particulière dit en tortue (atrium testudinatum) au toit entièrement fermé et dépourvu de bassin d'impluvium au sol, tandis que des fenêtres murales en dessous du toit procuraient lumière et aération. Malheureusement, les fouilleurs du XVIIIe siècle ne prirent aucune mesure de consolidation, laissant s'écrouler cet atrium unique : il ne reste de cette construction à l'origine à deux étages que le rez-de-chaussée.

La maison est exiguë, dépourvue de jardin ou de péristyle, mais décorée avec soin et luxe. Son triclinium est pourvu d'un élégant nymphée. Dans une courette qui donne air et lumière à une grande pièce avec abside se trouve un autre nymphée avec un sacellum finement décoré de mosaïques en perles de verre.

La maison à la cloison de bois

La maison à la cloison de bois (Casa del tramezzo di legno), remonte à l'époque samnite, mais a été quelque peu transformée à l'époque d'Auguste. La façade blanche est particulièrement intéressante, elle présente deux étages dans un excellent état de conservation, et un grand portail entouré de blocs de tuf, entre des petites fenêtres qui nous rappellent que dans les maisons romaines, lumière et air provenaient surtout des cours intérieures. Cette maison était à l'origine et selon A. Maiuri une élégante demeure aristocratique, qui occupait toute la largeur de l'insula, d'un cardo à l'autre. Elle fut divisée sur les côtés nord et ouest au milieu du Ier siècle en appartements de location pour plusieurs familles, qui pouvaient aussi profiter des espaces communs. Pour réaliser cette transformation, il fallut construire un étage au-dessus de l'atrium, tandis que les chambres contiguës au Cardo III et au decumanus minor furent transformées en boutiques. Dans l'une de ces boutiques, on récupéra et on restaura une presse en bois, carbonisée mais complète avec ses hauts montants et sa vis de serrage. On suppose qu'un artisan l'employait pour le pressage des étoffes.

L'atrium toscan, très spacieux, conserve jusqu'à l'étage une décoration du IVe style. En son centre le traditionnel impluvium recueillait les eaux de pluie de l'ouverture du toit par des gargouilles en terre cuite en forme de tête de chien. On conserve dans l'atrium une table trouvée à l'étage, échappée par chance aux tunnels des premiers fouilleurs. Elle est formée d'une mince tablette de marbre clair supportée par un pied en colonne décoré d'une statuette de la divinité phrygienne Attis. Dans les vitrines disposées dans l'atrium sont exposés les objets trouvés dans la maison, dont des légumes secs. Autour de l'atrium sont distribuées plusieurs chambres à coucher (cubicula). Dans l’une d’elles a été retrouvé un lit en bois carbonisé. Une chambre située à droite du couloir garde un pavement en mosaïque géométrique noire et blanche.

La maison doit son nom à la grande cloison de bois ornée de clous en bronze qui sépare l'atrium du tablinium ; quoique carbonisée, elle a conservé sa forme aux deux tiers : il ne manque qu'une des trois portes à deux battants. Ce devait être un élément de mobilier relativement courant dans les maisons romaines, mais la facilité avec laquelle ce meuble pouvait finir comme bois d'œuvre ou de chauffage rend exceptionnelle cette découverte.

Le tablinum, décoré de belles fresques sur fond rouge, servait de pièce de passage menant au jardin, entouré sur trois côtés d’un péristyle avec piliers et demi-colonnes, tandis que le quatrième côté était fermé par un mur orné de fresques de vues de jardin, surmonté d’une galerie très suggestive. Plusieurs pièces donnent sur le jardin : à droite une salle de passage conduit à la zone de service où nous trouvons, l’une à côté des autres, la cuisine et les latrines. Cette salle communique aussi avec la boutique donnant sur le Cardo III où sont visibles deux dolia destinées à la conservation des denrées.

La maison en opus craticium

La maison en opus craticium (Casa a Graticcio, traduit en Maison en treillis ou Maison à clayonnage) est un édifice de type populaire remarquable par sa technique construction, l’opus craticium, uniquement connu jusqu'ici par Vitruve, et dont c'est l'exemple le mieux conservé qui nous soit parvenu depuis l'Antiquité : entre des piliers formés de lits de pierre et de briques alternés qui montent sur les deux niveaux de la maison, la trame des murs est constituée d'un colombage en bois, rempli par un treillis de bois et de roseaux noyé dans la maçonnerie en opus incertum. Ces parois sont ensuite enduites et peintes. Cette méthode économique et rapide à réaliser semble attestée pour la construction de boutiques mais devait être assez répandue pour les maisons des couches plus populaires. On en trouve un autre exemple à l'étage de la maison qui fait l'angle du Cardo V et du Decumanus maximus.

La façade sur le Cardo IV est précédée d'un portique qui soutient une loggia. La disposition des locaux laisse supposer que plusieurs familles cohabitaient ici. En effet, le rez-de-chaussée et la petite boutique attenante et l'étage supérieur constituent deux appartements indépendants. Le couloir d'entrée mène, non à un atrium, mais à une petite cour à ciel ouvert qui donne sa lumière aux appartements des deux niveaux. Cette cour contient aussi un puits commun. Les chambres du premier appartement qui sont à l'étage supérieur sont intéressantes par le modeste mobilier encore en place : le châssis de bois des lits, une armoire avec de la vaisselle et quelques autres objets, les statuettes des Lares, qui nous rendent proches les personnes qui habitèrent ici. La maison comprenait un autre appartement indépendant, accessible par un escalier dans la cour et chichement éclairé, à l'exception de la chambre en façade, où se trouvaient un biclinium, lit à deux places, et un petit laraire domestique avec un portrait de femme sculpté dans le bois, de facture artisanale.

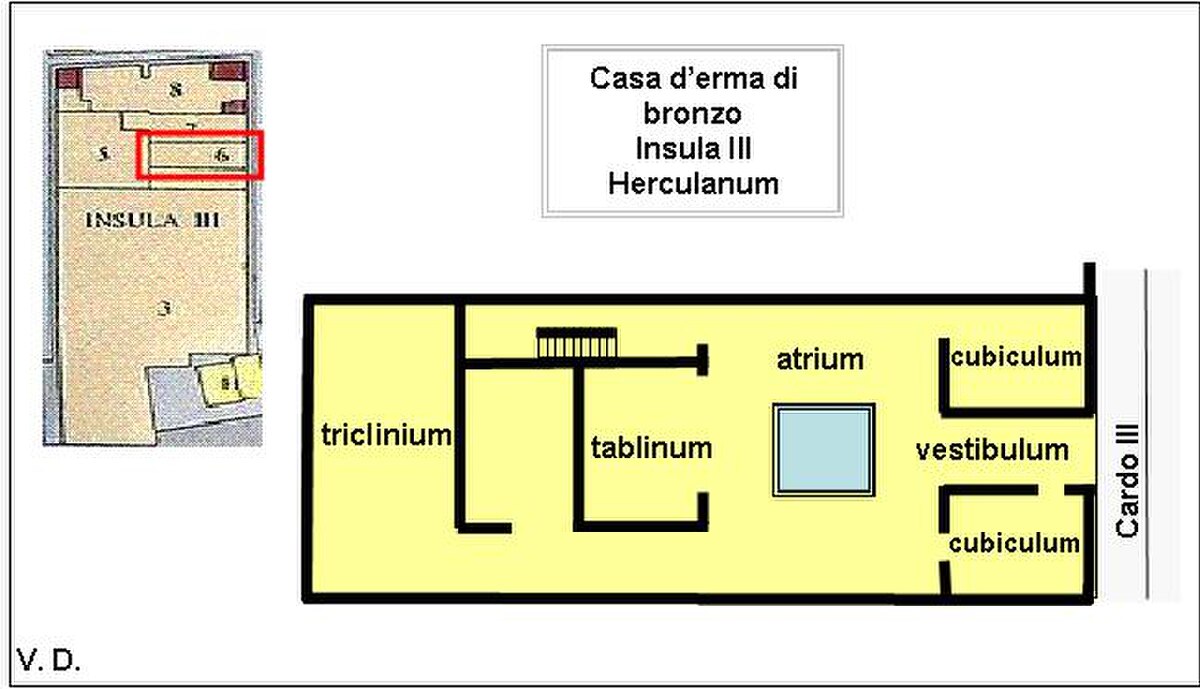

La maison de l'Hermès de bronze

Donnant sur le Cardo IV, la maison de l'Hermès de bronze (Casa dell'erma di bronzo) peut être considérée comme un exemple de maison samnite, par l'emploi de gros blocs de tuf dans les montants de portes et le bassin de l'impluvium, et ses dimensions réduites. L'atrium étroit et élevé dessert d'un côté deux pièces à l'entrée, de l'autre le tablinium et un triclinium au fond. Il divise l'étage en deux parties indépendantes, accessibles chacune par un escalier de bois. Dans le tablinium est exposé un hermès, trouvé dans une pièce de l'étage. Cette statue en buste, aux traits vigoureux mais de facture un peu grossière, pourrait être un portrait du propriétaire.

La maison de l'Auberge

La maison de l'Auberge (Casa dell'Albergo), est ainsi nommée sur une déduction erronée pour sa proximité d'une entrée de la ville, ses nombreux locaux et sa dimension considérable, puisqu'elle s'étendait sur plus de la moitié de la surface de l'Insula III, entre les Cardo III et IV et sur le promontoire qui dominait le rivage. En réalité, c'était une riche et élégante demeure privée. Malheureusement, elle nous est parvenue dans un mauvais état de conservation, causé par le déferlement volcanique qui l'a balayée et par les tunnels creusés par les premiers fouilleurs.

Édifiée au premier siècle et remaniée par la suite, la maison montre un niveau de luxe inégalé dans Herculanum : elle comprend de nombreuses pièces autour de son atrium ; elle dispose d'un bain privé, cas unique à Herculanum, décoré de fresques du IIe style et en état d'abandon au moment de la destruction ; elle enclot dans un péristyle un grand jardin, situé à un niveau inférieur à celui du portique et entouré d'une rigole d'irrigation. Les restes d'un arbre carbonisé ont été identifiés comme un poirier, ce jardin intérieur devait donc être un verger, qui est reconstitué de nos jours. Enfin sur l'avancée du promontoire, un vaste belvédère entouré de colonnes offrait un panorama splendide sur la mer. Pour aménager une terrasse pour ce belvédère, les constructeurs compensèrent la pente du promontoire en aménageant sous la terrasse des locaux en partie enterrés.

D'après certaines transformations en cours dans la maison, il semblerait que, endommagée par le tremblement de terre de 62, elle ait été vendue à un nouveau propriétaire, qui la transforma en immeuble commercial avec des boutiques et des ateliers.

Insula IV

Cette insula borde la terrasse des remparts, ce qui offre une vue sur la mer pour les deux vastes demeures, maison des Cerfs et maison de l'Atrium en mosaïque qui occupent plus de la moitié de l'îlot. Une demi-douzaine de maisons plus modestes se partagent le reste de l'îlot, telles la maison de l'Alcôve, la maison de l'Étoffe et la maison du Foulon. Aux angles de l'insula, chaque carrefour avec un Cardo et le decumanus minor possède son thermopolium, reconnaissable par son comptoir de maçonnerie en forme de L.

Sur le Cardo V, la maison de l'Étoffe (Casa della Stoffa), ancienne demeure bourgeoise dont il reste dans un salon des restes de la décoration d'origine du IIIe style, devint l'atelier et la demeure d'une famille d'artisans et de marchands de tissus, comme en témoignent les nombreuses pièces de tissus trouvées dans une petite pièce du rez-de-chaussée.

La maison du Foulon (Casa della Fullonica) est ainsi identifiée grâce aux cuves de trempage qui s'y trouvent, contenant de la terre à foulon blanchâtre. Elle servait d'atelier et de demeure à une famille de foulons, artisans spécialisés dans la finition des tissus. Le travail du foulon est connu par les fresques dans un atelier similaire de Pompéi, la Fullonica di Stephano, et consistait à faire tremper et à piétiner les étoffes (foulage) dans les cuves, pour les rétrécir et les feutrer, ce qui avait pour effet de resserrer la trame et de donner moelleux et imperméabilité aux tissus. La teinture et le nettoyage des vêtements faisaient aussi partie de l'activité des foulons.

La maison de l'Alcôve

La maison de l'Alcôve (Casa dell'Alcova) est contiguë de la maison du Foulon. Elle est formée par la réunion de deux habitations qui ont gardé leur caractère propre, la première comportant des pièces modestes, tandis que l'autre était une demeure aisée, richement décorée. L'atrium est couvert et conserve son pavement en opus tessellatum et en opus sectile. Il s'ouvre sur un biclinium aux peintures du IVe style et sur un grand triclinium dallé de marbre à l'origine. Un couloir mène aux autres pièces, dont une alcôve en abside, qui reçoivent la lumière du jour par une petite cour.

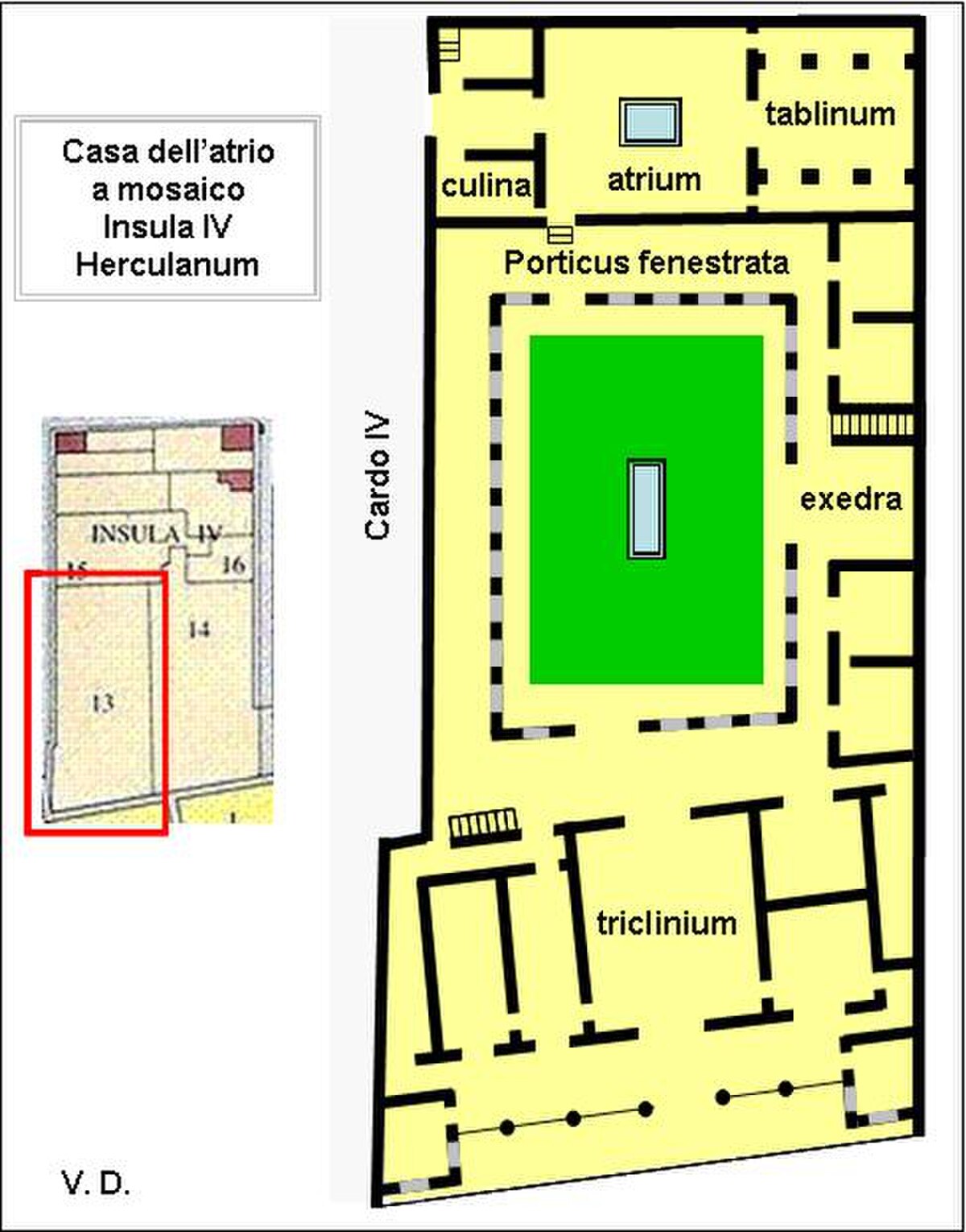

La maison de l'Atrium en mosaïque

La maison de l'Atrium en mosaïque (Casa dell'atrio a mosaico) est une maison patricienne, voisine de la précédente. On y pénètre par le Cardo IV, et l'on débouche sur un vaste atrium au pavement en mosaïque très bien conservé, malgré l'ondulation de sa surface causée par le poids de la boue volcanique. Le visiteur se trouve alors face à un tablinium plus vaste que la tradition car divisé en trois nefs par deux colonnades. Ces pièces de réception et de travail, atrium et tablinium, occupent à eux seuls une surface de terrain qui correspond à la parcelle d'une habitation courante. Il est probable que des réaménagements ont agrandi l'atrium et le tablinium d'origine, et que les appartements privés furent reportés lors d'une extension de cette propriété sur la ou les parcelles voisines, situées à un niveau inférieur d'un mètre par rapport à l'atrium.

À droite de l'atrium, une porte et quelques marches permettent de descendre dans un péristyle d'une forme nouvelle, dit à fenêtres ou cryptoportique, car ses entrecolonnements sont fermés par un mur percé de baies dont certaines boiseries carbonisées ont subsisté. Ce péristyle entoure un jardin intérieur et dessert deux blocs de bâtiments : sur un grand côté quatre chambres se répartissent symétriquement de part et d'autre d'une exèdre, décorée de fresques dont les motifs architecturaux encadrent de petits tableaux à thème mythologique teinté d'érotisme : Diane au bain, et le Supplice de Dirce, traînée par un taureau furieux. Le second ensemble de bâtiments forme le fond du péristyle ; il groupe plusieurs chambres autour d'une grande salle centrale de réception, ouverte d'un côté sur le péristyle et de l'autre sur une terrasse qui domine les anciens remparts, face à la mer. Deux petits belvédères sur la terrasse complètent un aménagement conçu pour jouir du panorama sur la baie.

L'ensemble de la demeure combine les éléments traditionnels alignés sur l'axe entrée – atrium – tablinium, mais son étendue principale suit un principe nouveau de maison centrée sur son jardin entouré d'un cryptoportique. Toutefois la symétrie autour des axes du jardin n'est pas équilibrée, avec des pièces sur deux côtés adjacents, tandis que le belvédère est en biais. La maison des Cerfs montre un plan plus achevé.

La maison des Cerfs

La maison des Cerfs (Casa dei Cervi) fait partie du groupe des maisons dites « panoramiques », construites de façon à profiter au maximum du splendide panorama du golfe. Construite à l'époque de Claude et Néron, elle suit un plan équilibré qui rompt avec l'architecture fermée et centrée autour de l'atrium de la maison traditionnelle ; elle s'ordonne autour d'un jardin, en deux zones : les appartements d'hiver, dont l'entrée avec l'atrium et un triclinium d'hiver, les appartements d'été face à la mer avec un triclinium d'été, des pièces de repos (diaetae) et la terrasse panoramique. Ces deux parties sont mises en relation par un portique autour du jardin. Ce portique, ou cryptoportique selon la dénomination qu'emploie Pline le Jeune pour cette innovation architecturale, n'a pas de colonnes comme le modèle grec, mais est constitué de quatre sections d'un corridor couvert et fenêtré, entourant en son centre le jardin, un grand triclinium et deux pièces de repos. La série de fenêtres d'un cryptoportique permettait ainsi que Pline le décrit de ventiler et rafraîchir les appartements, ou en mauvaise saison de les isoler des vents froids, tout en profitant de la vue sur l'extérieur. Enfin, le positionnement des triclinia dans le grand axe du jardin matérialise la symétrie recherchée par l'architecture romaine, et offre de belles perspectives sur le jardin et le paysage marin.

On entre par le Cardo V. Le couloir d'entrée mène dans un atrium de modeste dimension et dépourvu d'ouverture de toit (compluvium) et du bassin de recueil des eaux (impluvium). Il est suivi d'un grand triclinium aux parois décorées de grands panneaux noirs encadrés de fines architectures rouges du IIIe style et pavé d'un dallage de différentes sortes de marbre. Toujours dans cette partie de bâtiment se trouvent deux petites salles, dont une est finement décorée de peintures du IVe style sur fond rouge. Une antichambre mène à la cuisine et à une latrine.

Le vaste portique n'a pas de colonnes mais est constitué de quatre sections d'un corridor couvert et fenêtré, entourant en son centre le jardin, un grand triclinium et deux salons. L'intérieur du cryptoportique était décoré de façon variée avec plus de soixante tableaux de paysages et d'amours, dont un grand nombre ont été détachés au XVIIIe siècle et se trouvent au musée national de Naples. Le jardin était agrémenté de sculptures et de tables en marbre, qui ont été à l'époque moderne exposées dans diverses pièces, puis remises dans le jardin. Là on peut admirer les deux célèbres groupes en marbre figurant des Cerfs assaillis par des chiens (hauteur de chaque groupe : 60 cm, longueur 54 cm), une statue en marbre d'un satyre portant une outre sur l'épaule, et enfin une statue d'Hercule ivre, selon l'anecdote de sa rencontre avec Bacchus.

Le vaste portail qui menait du cryptoportique au jardin était décoré de mosaïques : au centre du fronton on voit encore la figuration de l'Océan, symbolisé par une grande tête barbue ; sur l'architrave se déroule une frise d'amours chevauchant des hippocampes. Le grand triclinium d'été s'ouvre sur le jardin, il conserve une petite partie de sa décoration somptueuse, et est flanqué de deux salles de repos spacieuses. La partie sud du cryptoportique s'ouvre sur une magnifique loggia panoramique comprenait au centre une pergola dont le toit repose sur quatre piliers et deux chambres sur les côtés. Devant, une grande terrasse découverte sert de solarium au-dessus des anciens remparts.

Insula orientalis I

Borné par le Cardo V qui descend vers la porte Marine, par une ruelle perpendiculaire au Cardo d'un côté et par le tracé des remparts de l'autre, placé sur une surface en déclivité, cet îlot est le plus ramassé et le moins régulier de ceux que l'on connaît. Comme dans les autres parcelles qui dominaient la mer, une somptueuse demeure occupe la majeure partie de l'emplacement, savamment agencée pour profiter de la vue sur la baie.

Maison du Relief de Télèphe

La maison du Relief de Télèphe (Casa del Rilievo di Telefo) est une de plus belles habitations de la partie méridionale de la cité, malgré les nombreuses irrégularités de son plan, dues à la nature du terrain sur lequel elle est édifiée et au respect des constructions préexistantes voisines, dont la maison de la Gemme. Le décor peint de cette maison date de la période flavienne. En traversant un ample vestibule, on entre dans l'atrium, de forme assez originale, voisine du modèle typique de l'architecture privée du monde grec : il est divisé en trois nefs par deux séries de colonnes, et dans les entrecolonnements sont pendus des oscilla de marbre représentant des masques de théâtre et des figures de satyres. L'atmosphère suggestive de l'habitation est accrue par la couleur rouge vif des colonnes et des murs. Au fond de l'atrium s'ouvre le tablinium ; sur la gauche, deux petites portes conduisent au quartier domestique, doté d'une étable (stabulum) au plafond bas. La partie restante de la maison suit une orientation différente et se trouve sur un niveau plus bas. On la rejoint par un couloir en descente raide situé sur le côté du tablinium. Un grand péristyle avec des colonnes en briques entoure un jardin spacieux, qui conserve encore en son centre une vasque rectangulaire et sur lequel s'ouvrent trois pièces de réception, richement décorées de marbre. Par un autre couloir on rejoint une terrasse panoramique, sur laquelle s'ouvrent d'autres pièces, dont une luxueusement décorée de marbre polychrome. Dans une petite pièce voisine, on trouva le bas-relief néo-attique du mythe de Télèphe, un fils d'Hercule, qui a donné son nom à la maison.

Maison de la Gemme

La maison de la Gemme (Casa della Gemma) doit son nom au joyau d'époque claudienne qu'on y découvrit. L'atrium de type toscan a des murs peints en noir et en rouge et est séparé du tablinium par des colonnes médiantes ; du tablinium on accède à une chambre à coucher et à un grand balcon autrefois fermé de fenêtres. Depuis le fond de l'atrium, on rejoint par un vestibule et un couloir les pièces ouvertes sur la terrasse panoramique : la grande salle servant de triclinium conserve encore au sol sa fine décoration au dessin géométrique. Par un couloir étroit à la droite de l'entrée on atteint la cuisine et une latrine. On y a trouvé un graffiti qui rappelle avec effronterie le passage du médecin de l'empereur Titus : Apollinaris medicus Titi imp(eratoris) hic cacavit bene.