Hélium - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Propriétés physiques

L'hélium est un gaz incolore, inodore et non toxique. Il est pratiquement inerte chimiquement, monoatomique en toute circonstance. Dans un vaste domaine de températures et de pressions, il se comporte expérimentalement comme un gaz parfait, ce qui en fait une substance privilégiée pour l'expérimentation des théories physico-chimiques. Les 2 isotopes stables de l'hélium sont les seuls composés chimiques à ne pas posséder de point triple.

Isotopes

On connaît sept isotopes de l'hélium, mais seuls l'hélium 3 et l'hélium 4 sont stables. Dans l'atmosphère terrestre, il n'y a qu'un atome d'hélium 3 pour un million d'hélium 4. Contrairement à la plupart des éléments, l'abondance isotopique de l'hélium varie considérablement selon son origine, en raison des processus de formation différents. L'isotope le plus abondant, l'hélium 4, est produit sur Terre par la radioactivité α d'éléments lourds : les particules α qui y sont produites sont des noyaux d'hélium 4 complètement ionisés. L'hélium 4 est un noyau à la stabilité inhabituelle, parce que ses nucléons sont arrangés en couches complètes. Il a par ailleurs été formé en quantités énormes lors de la nucléosynthèse primordiale.

L'hélium 3 n'est présent sur Terre qu'à l'état de traces ; la plupart date de la formation de la Terre, bien qu'un peu tombe encore dessus, piégé dans la poussière interstellaire. Des traces sont aussi produites encore par la radioactivité β du tritium. Les roches de la croûte terrestre ont des rapports isotopiques variant jusqu'à un facteur 10 et ces rapports peuvent être utilisés pour la détermination de l'origine des roches et la composition du manteau terrestre. L'hélium 3 est bien plus abondant dans les étoiles, comme produit de la fusion nucléaire. Par suite, dans le milieu interstellaire, le rapport isotopique est environ 100 fois plus élevé que sur Terre. Les matériaux extraplanétaires, comme le régolithe de la Lune ou des astéroïdes, ont des traces d'hélium 3 provenant du vent solaire. La surface de la Lune en contient une concentration de l'ordre de 10-8. Un certain nombre d'auteurs, commençant par Gerald Kulcinski en 1986, ont proposé d'explorer la Lune, d'extraire l'hélium 3 du régolithe et de l'utiliser pour produire de l'énergie par fusion nucléaire.

L'hélium 4 peut être refroidi jusqu'à environ 1 K par évaporation. L'hélium 3, qui a un point d'ébullition inférieur, peut être refroidi jusqu'à 0,2 K par la même méthode. Des mélanges à parts égales d'hélium 3 et 4 se séparent, au-dessous de 0,8 K, car ils ne sont plus miscibles, en raison de leurs différences (L'atome d'hélium 4 étant un boson tandis que l'atome d'hélium 3 est un fermion, ils obéissent aux deux statistiques quantiques différentes). Les réfrigérateurs à dilution utilisent cette propriété pour atteindre quelques millikelvins.

On peut fabriquer par réactions nucléaires d'autres isotopes de l'hélium, qui sont instables, et se désintègrent rapidement vers d'autres noyaux. L'isotope de demie-vie la plus courte, si on peut même parler d'isotope dans ce cas, est l'hélium 2 (2 protons, sans neutron), qui se désintègre en deux protons en 3×10-27 s. L'hélium 5 et l'hélium 7 se désintègrent par émission d'un neutron, avec une demi-vie de 7,6×10-23 s et 2,9×10-21 s, respectivement. L'hélium 6 et l'hélium 8 se désintègrent par radioactivité β, avec une demi-vie de 0,8 s et 0,119 s, respectivement. Les isotopes 6 et 8 ont une structure lâche, dans laquelle des neutrons orbitent loin du cœur, ce que l'on appelle halo nucléaire.

Gaz

La conductivité thermique de l'hélium gazeux est supérieure à celle de tous les gaz, sauf l'hydrogène, et sa chaleur spécifique est exceptionnellement élevée. Son coefficient Joule-Thomson est négatif à température ambiante, ce qui signifie que, contrairement à la plupart des gaz, il se réchauffe lorsqu'il peut se détendre librement. La température d'inversion de Joule-Thomson est d'environ 40 K soit -233,15 °C à la pression d'1 atm. Une fois refroidi en dessous de cette température, l'hélium peut être liquéfié par le refroidissement dû à sa détente.

L'hélium est aussi le gaz le moins hydrosoluble de tous les gaz connus. En raison de la petite taille de ses atomes, sa vitesse de diffusion à travers les solides est égale à trois fois celle de l'air et environ 65 % celle de l'hydrogène.

L'indice de réfraction de l'hélium est plus proche de l'unité que celui de n'importe quel autre gaz. La vitesse du son dans l'hélium est supérieure à celle dans tout autre gaz, sauf l'hydrogène.

Contrairement au plasma, le gaz est un excellent isolant électrique.

Plasma

La plupart de l'hélium extraterrestre se trouve dans l'état de plasma, dont les propriétés diffèrent notablement de celles de l'hélium atomique. Dans le plasma, les électrons de l'hélium ne sont pas liés au noyau, ce qui conduit à une très grande conductivité électrique, même quand l'ionisation est partielle. Les particules chargées sont très sensibles aux champs électrique et magnétique. Par exemple, dans le vent solaire, l'hélium et l'hydrogène ionisés interagissent avec la magnétosphère terrestre, donnant lieu aux phénomènes de courants de Birkeland et aux aurores polaires.

Comme les autres gaz nobles, l'hélium a des niveaux d'énergie métastables qui lui permettent de rester excité dans une décharge électrique dont la tension est inférieure à son potentiel d'ionisation. Ceci permet son utilisation dans les lampes à décharge.

Liquide

Contrairement aux autres éléments, l'hélium reste liquide jusqu'au zéro absolu, à des pressions inférieures à 25 atm. Ceci est une conséquence directe de la mécanique quantique : plus précisément l'énergie des atomes dans l'état fondamental du système est trop élevée pour permettre la solidification (voir solide). En outre, les phases liquide et solide ont des indices de réfraction très voisins, ce qui rend difficile l'observation. Lire également Hélium solide.

Au-dessous du point d'ébullition à 4,22 K et au-dessus du point lambda à 2,1768 K, l'hélium 4 existe sous forme d'un liquide normal incolore, appelé hélium I. Comme les autres liquides cryogéniques, il bout quand il est chauffé et se contracte quand sa température est abaissée. L'hélium I a un indice de réfraction voisin de celui des gaz : 1,026, ce qui rend sa surface tellement difficile à apercevoir que l'on utilise souvent des flotteurs de mousse de polystyrène pour voir son niveau. Ce liquide incolore a une viscosité très faible et une densité de 0,125 = 1/8, qui n'est qu'un quart de la valeur prévue par la physique classique. Il faut recourir à la mécanique quantique pour expliquer cette propriété et donc l'hélium liquide sous ses diverses formes est appelé fluide quantique, pour signifier que les effets de la mécanique quantique, normalement sensibles seulement à l'échelle microscopique, se manifestent à l'échelle macroscopique car l'atome d'héluim 4 est un boson. Ceci s'interprète comme un effet du fait que le point d'ébullition est si rapproché du zéro absolu que les mouvements thermiques aléatoires ne peuvent plus masquer les propriétés atomiques.

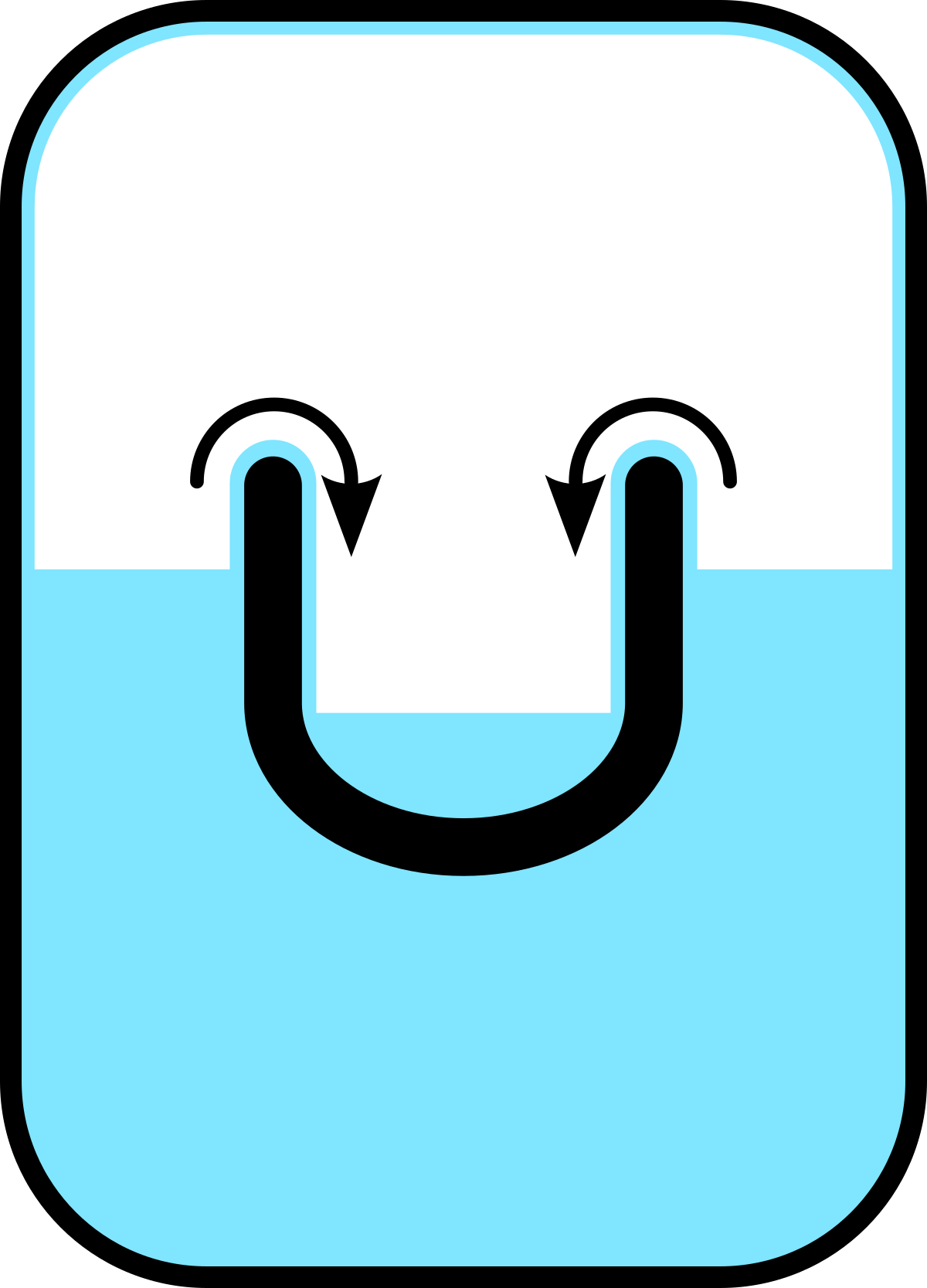

Superfluide

L'hélium liquide en dessous du point lambda commence à présenter des caractères tout à fait inhabituels, dans un état appelé hélium II.

À la transition de l'hélium I vers l'hélium II au point lambda, l'hélium se dilate. Quand la température baisse, l'hélium II continue à se dilater, jusqu'environ 1 K, où il recommence à se contracter comme la plupart des corps.

L'hélium II peut s'écouler à travers des capillaires de 10-7 à 10-8 m, sans viscosité mesurable. Cependant quand on mesure la viscosité entre deux disques tournant l'un par rapport à l'autre, on trouve une viscosité comparable à celle de l'hélium gazeux. La théorie actuelle explique ce fait en utilisant un modèle à deux fluides de László Tisza pour l'hélium II. Dans ce modèle, l'hélium liquide, au-dessous du point lambda, consiste en un mélange d'atomes d'hélium dans l'état fondamental et d'atomes dans des états excités, qui se comportent plus comme un fluide ordinaire.

Une illustration de cette théorie est donnée par l'effet fontaine. Dans cette expérience, un tube vertical, présentant un petit ajutage à son extrémité supérieure, est plongé par son extrémité inférieure dans un bain d'hélium II. Il y est bouché par un disque fritté, au travers duquel seul le fluide sans viscosité peut circuler. Si l'on chauffe le tube, en l'éclairant par exemple, on va y transformer la partie superfluide en fluide ordinaire. Pour rétablir l'équilibre des deux fluides avec le bain, du superfluide va pénétrer à travers le bouchon fritté, et pour conserver le volume, une partie du contenu du tube sera éjecté par l'ajutage supérieur, formant un jet, que l'on peut interrompre en cessant de chauffer.

La conductivité thermique de l'hélium II est supérieure à celle de tout autre corps connu. Ceci empêche l'hélium II de bouillir, car tout apport de chaleur se transporte immédiatement à la surface, où il provoque tout simplement l'évaporation en gaz. Cette conductivité est un million de fois supérieure à celle de l'hélium I, et plusieurs centaines de fois celle du cuivre. Ceci est dû au fait que la conduction de la chaleur se fait par un mécanisme quantique exceptionnel. La plupart des matériaux bons conducteurs de la chaleur ont une bande de valence d'électrons libres qui servent à conduire la chaleur. L'hélium II n'a pas de telle bande et pourtant conduit bien la chaleur. Le flux de chaleur obéit à des équations semblables aux équations d'onde de la propagation du son dans l'air. Quand de la chaleur est introduite, elle se déplace à 20 m⋅s-1 à 1,8 K dans l'hélium II. On appelle ces ondes deuxième son.

Contrairement aux liquides ordinaires, l'hélium II rampe le long des surfaces, même, apparemment, contre la gravité. Il s'échappera d'un récipient non fermé en rampant sur les côtés, à moins qu'il ne rencontre un endroit moins froid où il s'évapore. Quelle que soit la surface, il se déplace en un film de quelque 30 nm. Ce film est appelé film de Rollin, en souvenir du physicien qui l'a caractérisé le premier, Bernard V. Rollin. Suite à cet effet et à la capacité de l'hélium II de passer rapidement à travers de petites ouvertures, il est difficile de confiner l'hélium liquide. À moins que le récipient ne soit astucieusement construit, l'hélium II escaladera les parois et passera à travers les vannes jusqu'à ce qu'il atteigne une région plus chaude où il s'évaporera. Les ondes qui se propagent le long d'un film de Rollin obéissent aux mêmes équations que les vagues en eau peu profonde, mais la force de rappel est ici la force de van der Waals à la place de la gravité. Ces ondes sont connues sous le nom de troisième son.

Solide

L'hélium ne se solidifie que sous l'effet de fortes pressions. Le solide pratiquement invisible et incolore qui en résulte est fortement compressible ; une compression en laboratoire peut réduire son volume de plus de 30 %. Avec un module d'élasticité cubique de l'ordre de 5×107 Pa, il est cinquante fois plus compressible que l'eau. Dans des conditions normales de pression, et à l'inverse des autres éléments, l'hélium ne se solidifie pas et reste liquide jusqu'au zéro absolu. L'hélium solide nécessite une pression minimale d'environ 26 atm. Il est souvent assez difficile de distinguer l'hélium solide de l'hélium liquide, leurs indices de réfraction étant presque identiques. Le solide a une chaleur latente (chaleur de fusion) élevée et une structure cristalline hexagonale, comme celle de l'eau.