Hedera - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Lierre | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Rosidae | ||||||||

| Ordre | Apiales | ||||||||

| Famille | Araliaceae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Hedera L. (1753) | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| |||||||||

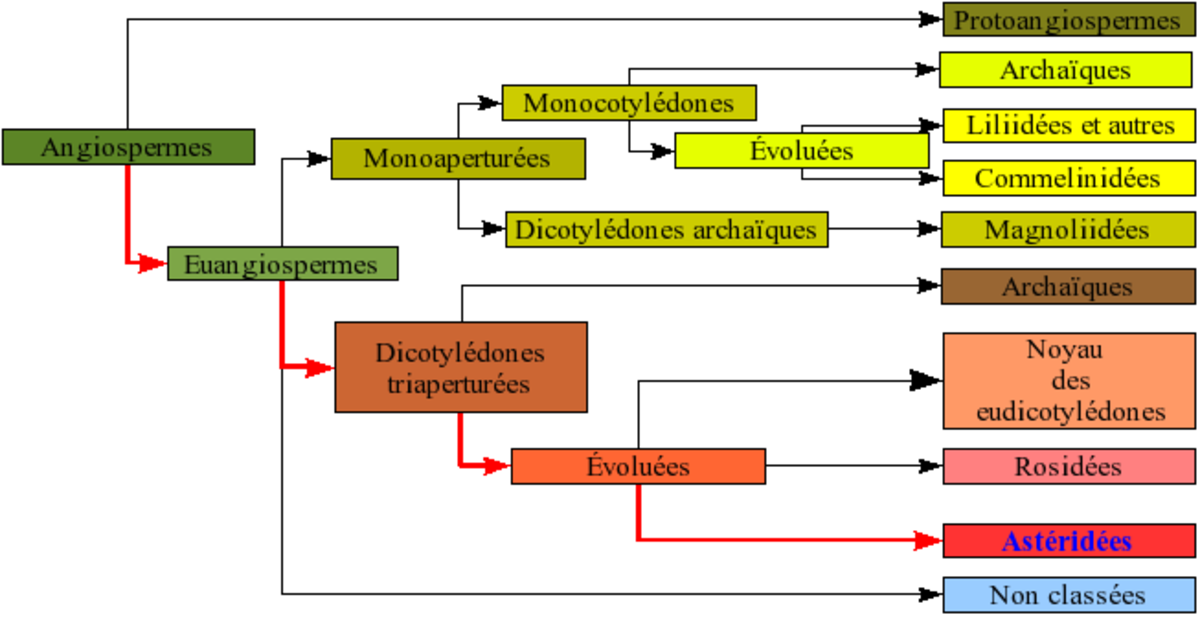

| Clade | Angiospermes | ||||||||

| Clade | Dicotylédones vraies | ||||||||

| Clade | Astéridées | ||||||||

| Clade | Campanulidées | ||||||||

| Ordre | Apiales | ||||||||

| Famille | Araliaceae | ||||||||

| Genre | Hedera | ||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le lierre est une liane grimpante phanérophyte - elle peut être rampante et grimpante - de la famille des araliacées: elle la liane est la plus répandue dans les régions tempérées. Le genre Hedera comprend plusieurs espèces sélectionnées et cultivées comme plantes ornementales d'intérieur ou d'extérieur. La plus commune est le lierre grimpant ou lierre commun, Hedera helix.

Étymologie

Le nom français « lierre » vient du latin hedera, (de haerere: être attaché). Hedera a d'abord donné èdre, puis ierre, et ce dernier agglutiné avec l'article défini a donné lierre. On trouve des traces de ierre dans la toponymie, par exemple avec la ville d'Hyères (Var).

Caractères botaniques

Genre très homogène comptant une dizaine d'espèces. La forme des feuilles, d'une très grande variabilité, ne suffit pas à distinguer entre elles les espèces et sous-espèces.

Arbrisseaux rampants ou grimpants, à feuilles alternes, persistantes, entières, plus ou moins découpées en lobes.

Fleurs jaune verdâtre, regroupées en ombelles, ayant une corolle à cinq pétales et un calice réduit à cinq pointes.

Fruits charnus (drupes) devenant noirs à maturité.

Description

Le lierre, selon l'endroit où il pousse, et selon qu'il est taillé ou non, évolue en liane ou en buisson.

En liane, le lierre n'occupe généralement que le tour du tronc, jusqu'à la base du houppier, et laisse les branches principales de l'arbre au soleil.

Très résistant au froid, à la déshydratation, grâce notamment à la cuticule cireuse de ses feuilles, il est actif (photosynthèse, production de pollen, fécondation, production de fruits) à l'automne et en hiver, tandis que les feuillus qui les hébergent sont en phase de repos. En juin, alors que les arbres sont en pleine phase de croissance, le lierre entre en repos, et perd ses feuilles, dont la décomposition rapide libère des éléments minéraux assimilables par les autres arbres de la forêt. En octobre, lorsque son arbre hôte entre lui-même en phase de repos, le lierre fleurit et utilise les ressources d'eau et de lumière que n'exploite plus l'arbre: il y a partage des ressources dans le temps. Il semble que la longue co-évolution lierre-arbre ait abouti à un partage de l'espace aérien et du déroulement de l'année en vue d'une utilisation optimale par les deux organismes des ressources en eau, en nutriments et en énergie solaire.

Contrairement à une idée autrefois répandue, le lierre n'est pas du tout un parasite: il ne vit pas aux dépens de l'arbre tuteur, et leur association semble même être presque de type symbiotique ou, au moins, de bénéfice mutuel, car le lierre peut aussi vivre sur le sol, même s'il n'y fructifie pas.

Son feuillage sombre protège le tronc des pluies d'hiver et des dommages dus au gel: en zone froide et humide, le gel est une des premières causes de dépréciation des bois.

Le lierre procure un abri à de nombreux animaux utiles pour l'arbre et il présente des capacités remarquables de détoxication de l'air chargé de benzène, un des composants, cancérigènes et mutagènes, substitut du plomb dans le carburant.

Il est rarissime que le lierre envahisse tout un arbre, alors que l'élimination d'un arbre dominé par un arbre dominant est un phénomène très commun.

Le lierre protège les lisières forestières de la déshydratation et des effets des rayons ultraviolets.

Le lierre ne dégrade pas tous les murs, même maçonnés de terre, s'ils sont absolument secs: s'il vient à obstruer une gouttière, et que l'eau ruisselle sur le mur, il peut alors, avec le concours des bactéries symbiotes, produire des racines qui s'insinuent entre les briques ou les pierres. Par contre, à long terme, le lierre peut détruire totalement un mur en pierres sèches: des pousses peuvent s'insinuer entre les pierres, prenant à la longue tant d'expansion qu'elles les déplacent et déchaussent le mur.