Groupe sanguin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Compatibilité

La compatibilité entre les groupes sanguins d'un donneur et d'un receveur se pose lors des transfusions sanguines. Une transfusion échouera si des anticorps rencontrent des cellules présentant les antigènes correspondants. Une réaction immunologique (agglutination et hémolyse) se déclencherait alors très rapidement pour détruire ces cellules. Les conséquences peuvent aller d'une transfusion inefficace sans signe clinique, à une réaction clinique légère (angoisse, frisson), grave (état de choc, hémoglobinurie, insuffisance rénale), ou dramatique (Choc, Coagulation intravasculaire disséminée) conduisant au décès.

Elle se pose également en cas de grossesse pour les femmes Rhésus négatif portant un fœtus de rhésus positif. S'il s'agit d'une première grossesse, en général les choses se passent bien si la mère n'a pas été immunisée antérieurement par l'antigène D, RH1. Sinon, du fait que les anticorps peuvent franchir la barrière placentaire, les globules rouges du fœtus sont détruits plus ou moins massivement : c'est la maladie hémolytique du nouveau-né, ou MHNN. Cette maladie peut présenter tous les stades de gravité. Bénigne et n'entraîner qu'un simple ictère (jaunisse) et une anémie passagère, plus importante et nécessiter des transfusions, voire une exsanguino-transfusion à la naissance, majeure demandant un accouchement provoqué ou une césarienne avec exsanguino-transfusion immédiate, gravissime demandant des transfusions in utero pour éviter le décès de l'enfant, voire décès in utero de l'enfant avant toute intervention possible. Ces derniers cas sont devenus très rares depuis la prévention de l'immunisation des femmes par une injection d'anticorps anti-D à l'accouchement d'un enfant Rh Positif. Restent cependant les autres spécificités, dont les plus fréquentes sont l'anti-c (RH4), et l'anti-K1, qui causent également des maladies hémolytiques du nouveau-né.

Présence des anticorps

| Sang | Anticorps présents | |

| anti-A | anti-B | |

| groupe O | ||

| groupe A | ||

| groupe B | ||

| groupe AB | ||

Dans le système ABO, on retrouve dans le sang de toutes les personnes des anticorps spécifiques des antigènes qu'ils ne possèdent pas sur leurs globules. Ainsi une personne de groupe B développera naturellement des anticorps anti-A et une personne du groupe O développera des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Ces anticorps sont dits réguliers, car présents chez tous les individus, sauf chez le nouveau-né.

Ces anticorps naturels apparaissent, dans le système ABO, dès les premiers mois de la vie. Ce sont des immunoglobulines de classe IgM, agglutinants et agissant à froid : ce sont des anticorps complets.

Dans le système Rhésus, il n'y a pas d'anticorps présents naturellement. Ils n'apparaissent en règle générale qu'après une première sensibilisation, par grossesse ou transfusion (certains tels l'anti-E ou l'anti-Cw pouvant toutefois être « naturels »). Ces anticorps apparus après sensibilisation sont dits irréguliers. Ce sont des immunoglobulines de classe IgG, actifs à 37 °C, et qui ne sont mis en évidence que par des techniques d'agglutination artificielle - techniques à l'antiglobuline ou aux enzymes. Ces anticorps, ne provoquant pas spontanément d'agglutination -mais pouvant provoquer une hémolyse in vivo- sont dits incomplets.

Transfusion de globules rouges

Les globules rouges (ou concentré érythrocytaire) sont extraits de dons de sang. En effet, le sang n'est plus que rarement transfusé dans son intégralité. Il est le plus souvent traité et séparé en ses composants.

Ainsi le concentré érythrocytaire ne contient que peu de plasma, donc peu d’anticorps. Les problèmes d’incompatibilité de la transfusion de plasma (voir ci-dessous) ne sont donc pas posés.

Lors d’une transfusion de globules rouges, il faut veiller à ne pas transmettre au receveur des cellules sanguines sur la surface desquelles se présentent des antigènes que le receveur n’a pas. Un traitement enzymatique, publié en 2007 et actuellement en expérimentation, permet d'éliminer les antigènes A et B des érythrocytes, et de les transformer en hématies de groupe O. Cette possibilité ne deviendra effective que dans quelques années, et, au début, pour des cas très particuliers, sangs dépourvus d'un antigène public présent chez plus de 99 % des donneurs, par exemple.

Les deux tableaux suivants doivent donc être respectés lors d'une transfusion :

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

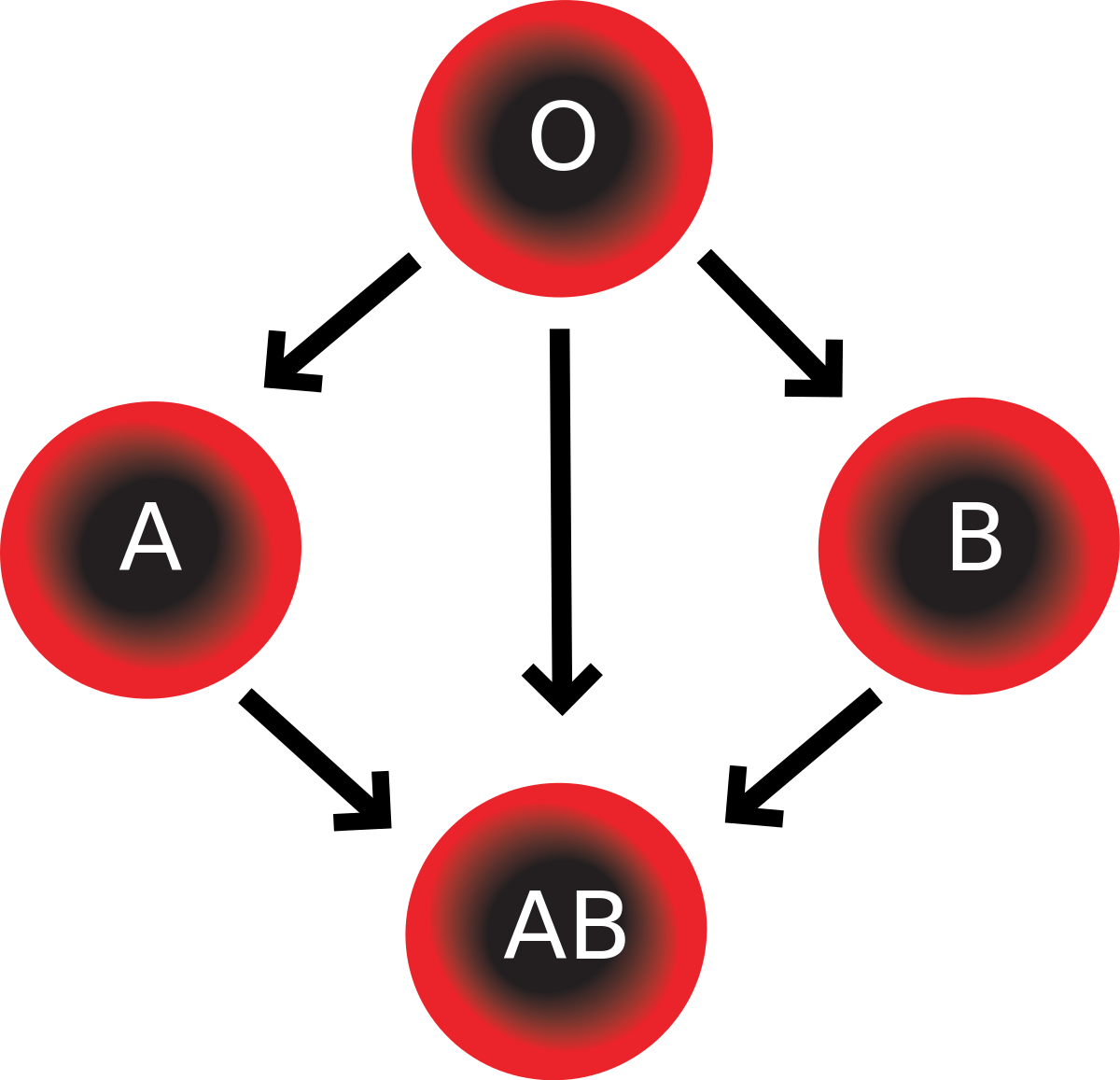

Ainsi, pour le système ABO, et en ne considérant que le groupe rhésus standard (antigène RH1), les sujets AB+ sont considérés comme receveurs universels, et les O- comme donneurs universels de globules rouges.

En ce qui concerne le système RH, cette règle est toujours considérée comme valable en cas d'urgence vitale, et en l'absence de groupe connu. Mais dès que l'on connaît le groupe du patient, il est souhaitable de respecter les autres antigènes de ce système, en particulier l'antigène c (RH 4), afin de ne pas immuniser les femmes jeunes en particulier.

Transfusion de plasma

Le plasma est un des composants du sang. Il est recueilli lors d'un don en plasmaphérèse et peut être utilisé (en France) pour transfusion directe, à condition d'avoir été prélevé chez un homme jamais transfusé (pour éviter la présence d'anticorps anti-HLA ou anti HNA susceptibles d'induire un TRALI, et souvent présents chez les sujets transfusés et les femmes ayant eu des grossesses). Les plasmas extraits de dons de sang total ou par plasmaphérèses chez des femmes, ne peuvent être utilisé (en France) que pour préparer des médicaments dérivés du sang, albumine, immunoglobulines, fibrinogène...ou des réactifs de laboratoire.

Comme le plasma contient des anticorps en fonction de son groupe dans le système ABO, les globules rouges du receveur ne doivent pas présenter les antigènes correspondants. Le plasma de donneurs de groupe AB ne contenant pas d'anticorps convient à tous les receveurs.

Les plasmas contenant un anticorps, le plus souvent naturel dans un autre système (anti-P1, anti-Lewis, anti-M...), hors système Rhésus, ne sont pas utilisés en France. En ce qui concerne le système Rhésus, les plasmas contenant un anti-D (donc issus de femmes immunisées) sont réservés, en France, pour la fabrication des immunoglobulines anti-D, ou d'autres médicaments dérivés du sang. Ces plasmas ne sont donc pas perfusés directement à des malades. Il est clair que dans des pays où seraient utilisés des plasmas contenant un anti-D, le receveur ne pourrait être qu'un sujet rhésus négatif, tout comme le concentré érythrocytaire issu d'une donneuse ayant un anti-D ne peut être transfusé qu'à un patient rh négatif.

En ce qui concerne leur immunogénicité, les plasmas frais congelés, ayant subi une inactivation virale S.D. (solvant-détergent) associée à une filtration ne sont pas immunogènes. Les plasmas qui étaient sécurisés par quarantaine et utilisés jusqu'en septembre 2008 et qui sont remplacés maintenant par le plasma viro-atténué au bleu de méthylène (PVA-BM)ou par amotosalen, technologie Intercept (PVA-IA), peuvent contenir quelques hématies susceptibles, sinon de provoquer une immunisation primaire décelable, du moins de l'induire ou de relancer une immunisation secondaire. D'où la préférence qu'ont certains médecins de respecter pour ces plasmas (PVA-BM ou PVA-IA) une règle de compatibilité Rhésus identique à celle des globules rouges, sans que le bénéfice de cette attitude soit réellement documenté.

Les plasmas viro-atténués par méthode S.D. (solvant-détergent), ayant été filtrés, ne contiennent plus de stromas globulaires et ne peuvent être immunogènes. Pour ces plasmas, nous ne tenons pas compte du groupe Rhésus.

Le donneur et le receveur doivent donc respecter les tableaux suivants :

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ainsi, alors que les personnes de groupe AB sont des receveurs universels de globules rouges dans le système ABO, ils sont donneurs universels de plasma. A contrario, si les personnes de groupe O (ne possédant pas les antigènes A ou B) sont des donneurs universels de globules rouges dans le système ABO, ils sont receveurs universels de plasma, possédant déjà les deux anticorps.

Impasses transfusionnelles

Certains malades posent d'énormes problèmes transfusionnels. Il s'agit en particulier de sujets dépourvus d'un antigène public, sujets Vel négatifs, RH:-46 ou KEL:-2, par exemple. On parle de sujets présentant un groupe sanguin rare ou « phénotype érythrocytaire rare ». En cas d'urgence vitale, ces personnes peuvent être transfusées une fois avec du sang classique si elles n'ont pas l'anticorps correspondant à leur groupe sanguin rare, mais ne peuvent plus l'être dès lors qu'elles sont immunisées, sauf par du sang rare identique au leur. De même certaines personnes ayant développé de nombreux anticorps ne peuvent recevoir que du sang d'un phénotype compatible dans les divers systèmes concernés, d'où leur rareté. Ces malades doivent donc dans la mesure du possible participer à un protocole d'auto-transfusion en cas d'intervention chirurgicale programmée, et faire si leur état de santé le permet des dons de sang qui seront conservés congelés à la Banque Nationale des Sangs de Phénotype Rares (BNSPR - Etablissement Français du Sang Ile de France - Créteil). Tous les patients et donneurs présentant un groupe sanguin rare sont suivis par le Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins (CNRGS-Paris), département de l'Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS - Paris).