Grippe de 1918 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

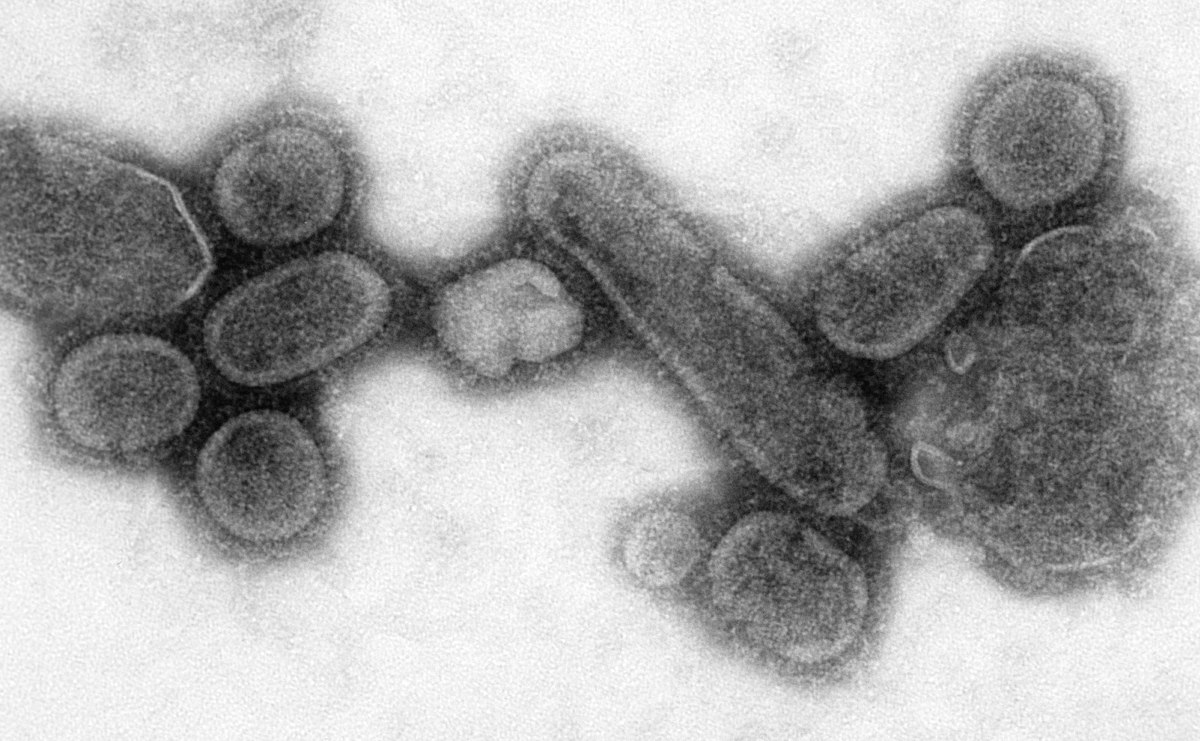

La grippe de 1918, surnommée en France « grippe espagnole », est due à une souche (H1N1) particulièrement virulente et contagieuse de grippe qui s'est répandue en pandémie de 1918 à 1919. Cette pandémie a fait 30 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes. Elle serait la pandémie la plus mortelle de l'histoire dans un laps de temps aussi court, devant les 34 millions de morts (estimation) de la Peste noire.

Son surnom « la grippe espagnole » vient du fait qu'elle a atteint la famille royale d'Espagne ce qui a contribué à rendre publique cette épidémie. De plus, seule l'Espagne — non impliquée dans la Première Guerre mondiale — a pu, en 1918, publier librement les informations relatives à cette épidémie. Les journaux français parlaient donc de la « grippe espagnole » qui faisait des ravages « en Espagne » sans mentionner les cas français qui étaient tenus secrets pour ne pas faire savoir à l'ennemi que l'armée était affaiblie.

Historique

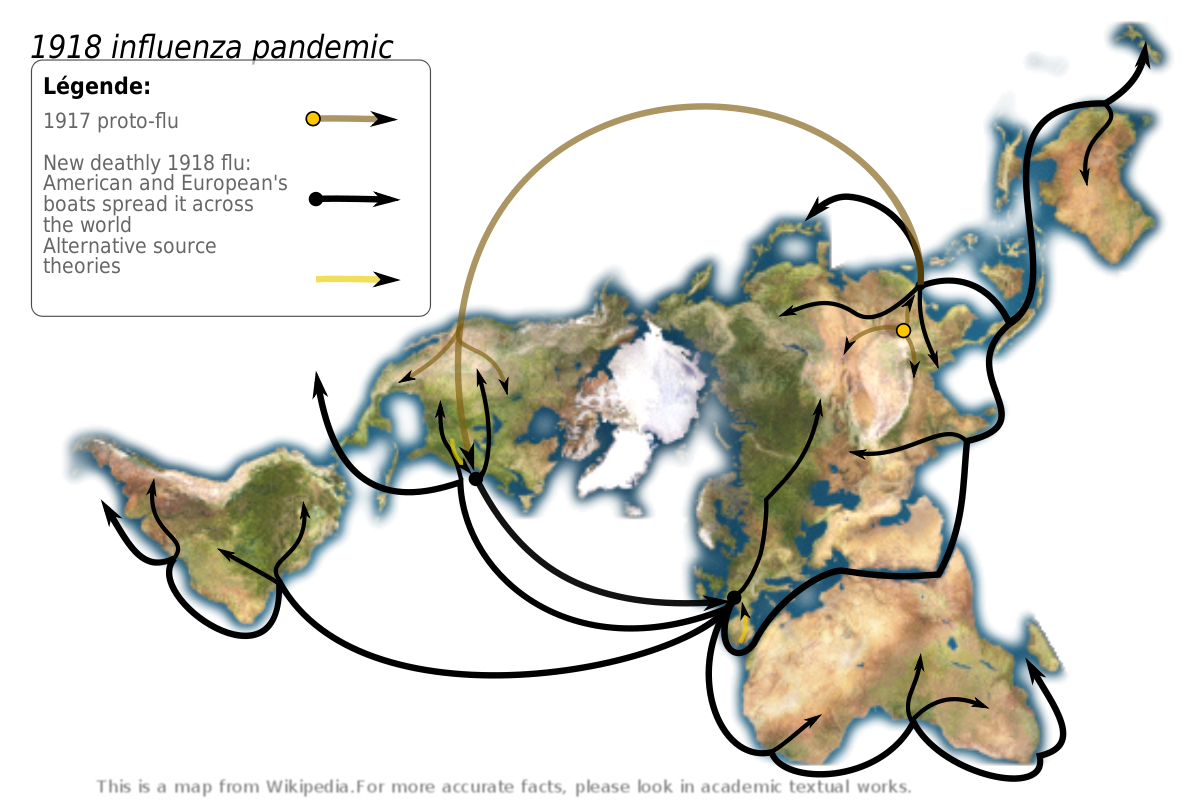

Apparemment originaire de Chine, ce virus serait passé, selon des hypothèses désormais controversées, du canard au porc puis à l'Homme, ou selon une hypothèse également controversée directement de l'oiseau à l'Homme. Elle a gagné rapidement les États-Unis, où le virus aurait muté pour devenir plus mortel. Cette nouvelle souche est trente fois plus mortelle que les grippes communes avec 3 % des malades. Elle devint une pandémie, lorsqu'elle passe des États-Unis à l'Europe, puis dans le monde entier par les échanges entre les métropoles européennes et leurs colonies.

Elle fit environ 408 000 morts en France, mais la censure de guerre en limita l'écho, les journaux annonçant une nouvelle épidémie en Espagne, pays neutre et donc moins censuré, alors que l'épidémie faisait déjà ses ravages en France. Elle se déroula essentiellement durant l'hiver 1918-1919, avec 1 milliard de malades, et vingt à 40 millions de morts, selon de premières estimations très imprécises faute de statistiques établies à l'époque. Au début du XXIe siècle, le maximum de la fourchette reste imprécis mais a été porté à 50-100 millions, après intégration des évaluations rétrospectives concernant les pays asiatiques, africains et sud-américains.

En quelques mois, la pandémie fit plus de victimes que la Première Guerre mondiale qui se terminait cette même année 1918 ; certains pays seront encore touchés en 1919.

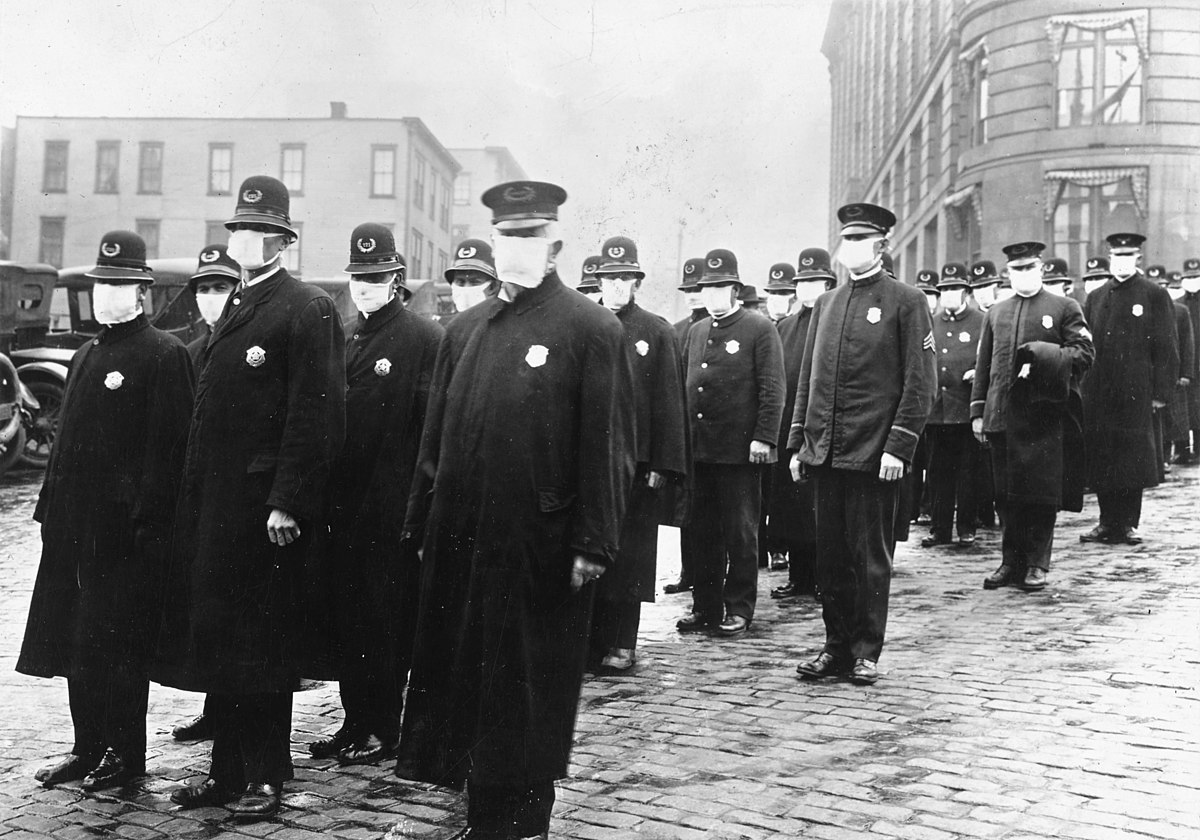

La progression du virus fut foudroyante : des foyers d'infection furent localisés dans plusieurs pays et continents à la fois en moins de trois mois, et de part et d'autre des États-Unis en sept jours à peine. Localement, deux voire trois vagues se sont succédé, qui semblent liées au développement des transports par bateau et rail notamment, et plus particulièrement au transport de troupes.

Cette pandémie a fait prendre conscience de la nature internationale de la menace épidémies et maladies, et des impératifs de l'hygiène et d'un réseau de surveillance pour y faire face. Il y a ainsi dans l'une des clauses de la charte de la SDN, la volonté de créer un Comité d'Hygiène international, qui deviendra finalement l'Organisation mondiale de la santé (OMS).