Gregor Mendel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Redécouverte des lois de Mendel

L'ensemble de ses archives est brûlé par l'abbé Anselm Rambousek, le successeur de Mendel au monastère, quelques jours à peine après sa mort.

Mendel est un contemporain de Charles Darwin; ce dernier, qui avait mis en évidence le rôle du milieu dans la sélection naturelle et avait postulé l'existence d'importantes variations individuelles au sein d'une même espèce ainsi que leur rôle clé dans le processus évolutif, considérait comme une grande énigme la nature de ces variations ainsi que leur mécanisme de apparition. Le naturaliste britannique, qui avait eu connaissance des travaux de Mendel, ne leur accorda pourtant aucune attention à l'époque. C'est ainsi que les deux théories, celle de l'évolution et celle de la génétique, qui allaient par la suite se compléter et s'enrichir mutuellement, coexistèrent séparément durant plusieurs décennies, sans que personne n'ait l'idée de faire le lien entre elles. Mendel termina sa vie dans l'indifférence complète de ses contemporains.

Au début du XXe siècle, le Néerlandais Hugo de Vries, l'Allemand Carl Erich Correns et l'Autrichien Erich von Tschermak redécouvrent de façon indépendante les lois de l'hérédité, et reconnaissent en Mendel leur découvreur. Cette reconnaissance tardive (près de 35 ans après la publication de Mendel) aurait été mise en avant afin de n'accorder aucune prééminence à l'un des trois botanistes qui ont publié presque simultanément sur le même sujet. Spécialisé dans les recherches sur l'hérédité, Gregor Mendel (1822-1884) avait énoncé, après une série d'expériences sur l'hybridation du pois, un certain nombre de lois sur la transmission des caractères distinctifs. Ses résultats sont rapidement répliqués et validés.

Cependant une période de controverse scientifique initiée principalement par William Bateson et Karl Pearson s'est ensuivie à propos de l'importance de la théorie mendélienne.

En 1918, Ronald Fisher utilise la génétique mendélienne pour établir la base théorique de la synthèse moderne de la biologie évolutive, mais critique néanmoins les méthodes : particulièrement les résultats des F2 (deuxième génération) qui ne peuvent pas être exactement de 3 pour 1. Il accuse Mendel d'avoir enjolivé ses résultats (en ne connaissant pas l'importance du test en aveugle) mais ce désaccord sur les méthodes ne peut nier l'importance du phénomène mis en évidence par Mendel : la disjonction des allèles lors de la méiose et leurs recombinaisons lors de la fécondation.

Les lois de Mendel

- Première loi : Uniformité des hybrides en première génération (F1).

- Deuxième loi : Ségrégation indépendante de plusieurs couples de caractères en seconde génération (F2).

« cela correspond à la loi de pureté des gamètes: chaque gamète ne contient toujours qu'un seul facteur héréditaire pour un caractère donné (une seule version de chaque gène). »

cela s'explique par l'haploïdie des gamètes qui résulte de la méiose cellulaire spécifique à la gamétogénèse

- Troisième loi : Disjonction indépendante de caractères en seconde génération (F2).

« cela met l'accent sur le fait que les différentes versions d'un caractère se séparent et se réassortissent indépendamment de celle d'un autre caractère »

Les connaissances antérieures

Les travaux, avant Mendel, pour tenter de comprendre les mécanismes de l’hérédité furent un échec. La raison en est que les hybrideurs travaillaient comme ils avaient toujours travaillé c’est-à-dire par essais et erreurs. Ils croisaient des individus présentant des caractères différents et choisissaient dans la descendance ceux qui correspondaient le mieux aux desiderata. Or ces procédures, très efficaces par ailleurs en sélection depuis l’origine préhistorique de l’élevage et de l’agriculture, ne permettaient pas une prédictivité des résultats et donc l’énoncé de lois.

L'ensemble de la communauté scientifique de l'époque soutenait le modèle de l'hérédité par mélange où les caractères possédés par un individu étaient intermédiaires entre ceux de ces deux parents (le croisement d'un parent blanc et d'un parent noir donnant par exemple un individu gris ou blanc et noir).

Les méthodes

Mendel va choisir les géniteurs de façon différente. Tout d’abord il adopte comme modèle expérimental les petits pois (Pisum sativum), plantes à fleurs dont la reproduction naturelle se fait par autofécondation, permettant de contrôler l’hybridation et de produire rapidement un grand nombre de descendants.

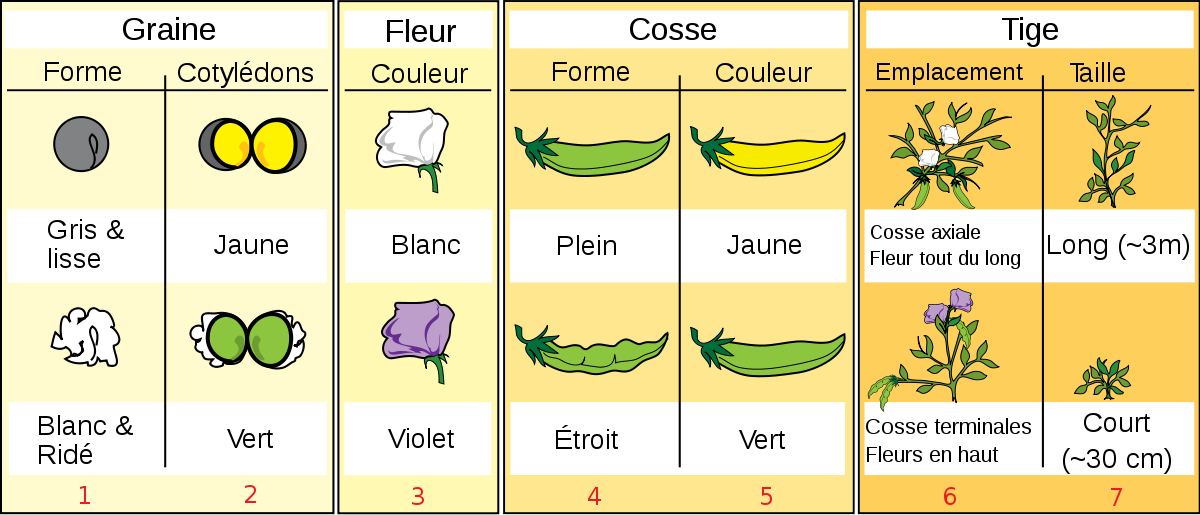

- Il choisit d’étudier l’hérédité de pois comestibles présentant sept caractères dont chacun peut se retrouver sous deux formes alternatives, aisément identifiables :

-

- La première expérience qu’il décrira dans son article consiste à étudier les résultats d’hybridation obtenus pour l’une des paires de caractères seulement. Par exemple, la «forme du pois» (caractère phénotypique régit par un seul gène) qui existe selon deux variantes : graine lisse ou graine ridée (expression phénotypique de chacun des 2 allèles du gène que Mendel nomme facteur).

- Les pois se reproduisant naturellement par autofécondation, il arrive donc à sélectionner des lignées pures dont tous les individus possèdent toujours la même forme alternative, soit une lignée parentale à graines lisses (que l'on appellera P1, pour la suite du raisonnement) et l'autre à graines ridées (que l'on appellera P2). Il s'agit donc d'individus homozygotes pour le gène considéré, ils ne possèdent qu'un seul type d'allèle.

- Le croisement se fait en déposant du pollen d'une fleur de la lignée P1 sur le pistil d'une fleur de la lignée P2 (à laquelle il avait enlevée les étamines pour éviter tous risques d'autofécondation). Il prend le soin de réaliser des fécondations réciproques (pollen de P2 sur pistil de P1) pour voir si les résultats sont identiques.

- Les individus obtenus par croisement de P1 et de P2 sont donc des hybrides (que l'on note habituellement F1). Une deuxième génération appelée F2 est produite par reproduction naturelle (autofécondation) des F1.

- Il étudie successivement des lignées pures différant par un seul caractère (monohybridisme) puis deux (dihybridisme) et enfin trois (trihybridisme).

Les résultats

- Pour la totalité des caractères étudiés, 100 % des hybrides obtenus sont identiques. Par exemple, le croisement d'un pois à graines lisses (P1) et d'un pois à graines ridées (P2) donne toujours une génération F1 où tous les individus sont des pois à graines lisses. Le facteur « graines ridées » est donc récessif par rapport au facteur « graines lisses » (qui est qualifié de dominant). C'est la première loi de Mendel dite d'uniformité des hybrides de première génération.

- En F2 (génération obtenue par autofécondation de F1), on peut démontrer par des expériences de croisement-test, l'existence de trois génotypes différents :

- 50 % d'hétérozygotes (un allèle dominant associé à un allèle récessif) identiques aux parents (F1 = hybride),

- 25 % d'homozygotes dominants, de phénotype identique à celui des F1,

- 25 % d'homozygotes récessifs de phénotype différent de celui des F1.

C'est la deuxième loi de Mendel ou loi de disjonction des allèles qui est le résultat de la méiose.

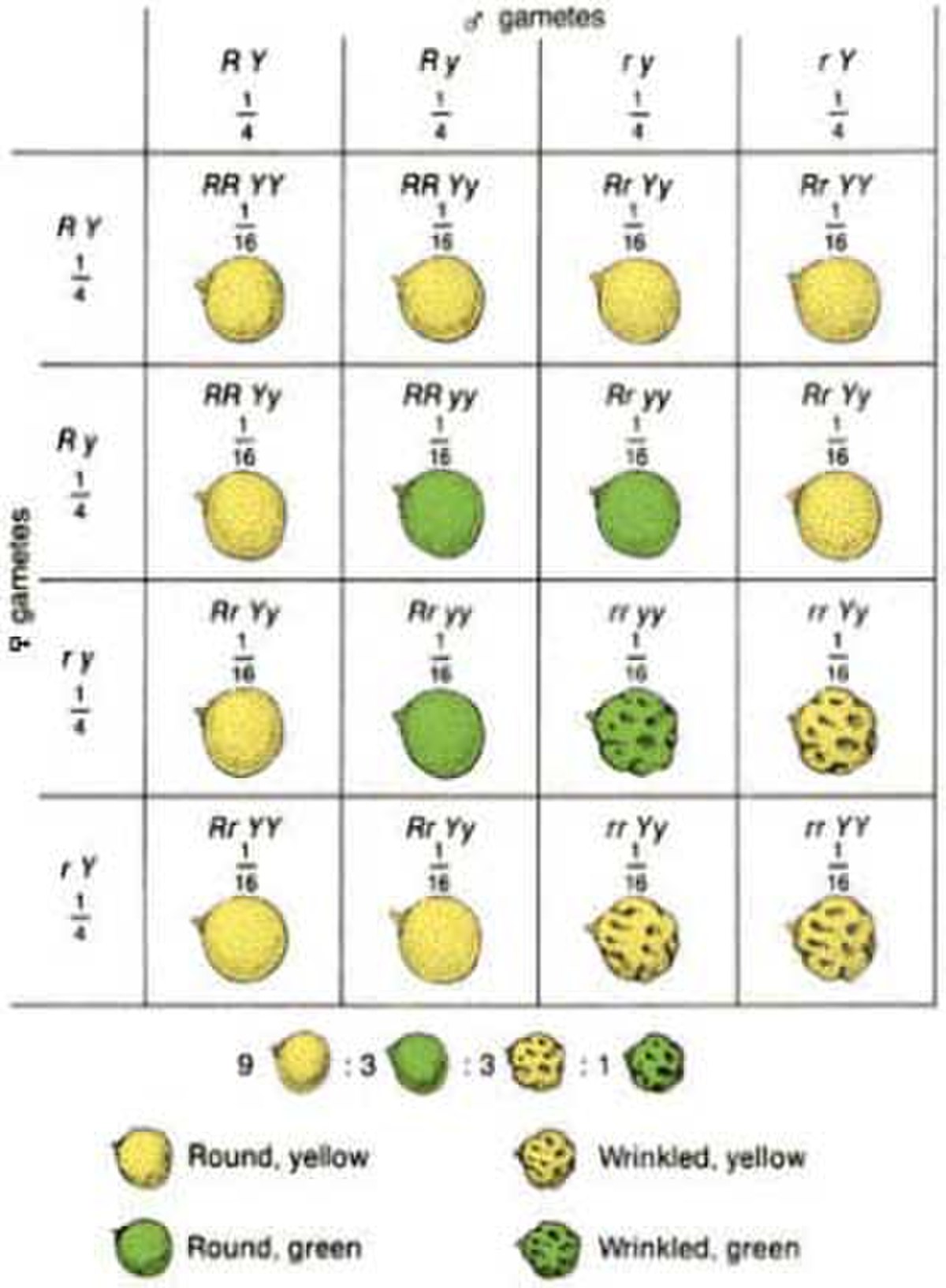

- En dihybridisme, la distribution composite des 2 caractères (quatre phénotypes) est la combinaison de deux distributions monohybridiques indépendantes 3/4 [A] et 1/4 [a]

soit 9/16 [AB] 3/16 [Ab] 3/16 [aB] 1/16 [ab].

C’est la troisième loi de Mendel dite d'indépendance des caractères qui n'est pas applicables aux gènes liés.

Les résultats de trihybridismes (8 phénotypes) se prédisent aisément : 27 [ABC] 9 [ABc] 9 [AbC] 3 [Abc] 9 [aBC] 3 [aBc] 3 [abC] 1 [abc].

En conclusion, Mendel propose que les caractéristiques héréditaires des vivants sont gouvernées chacune par une double commande (une paire d'allèles) et que seule une sur deux est transmise au descendant par chaque parent. C’est le fondement de la génétique qui va démarrer au début du XXe siècle. Du même coup, avec les premiers pas d’une biologie quantitative se développeront les statistiques . Il publie ses travaux en 1865 dans Experiments in Plant Hybridization.