Great Eastern - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Portée

Il a une très grande portée dans l'imaginaire collectif sur cette époque de la révolution des transports et des débuts de l'aventure des paquebots géants sur la route transatlantique. Il cristallise l'émerveillement devant les prouesses techniques de la Révolution industrielle. Le nombre de spectateurs et le Gotha venus assister à ses lancements, à son arrivée à New York le prouve des deux côtés de l'Atlantique. Dès son lancement, il est devenu un "produit-marketing" malgré son échec commercial et son coût de construction. De la vaisselle, des objets, des bijoux gravés à son nom ou avec son effigie se sont multipliés, associant définitivement son image à celle du siècle victorien. Mais la réputation maudite et les légendes qui ont entouré la carrière du navire y sont aussi pour beaucoup dans sa célébrité.

Rumeurs et légendes

Une légende tenace fait état de la découverte lors de sa démolition de 2 cadavres d'ouvriers emmurés vivants lors de la construction. Un ouvrier et son apprenti seraient restés prisonniers dans la double-coque pendant les travaux. Cette légende, bien qu'assez improbable est pourtant reprise par tous les ouvrages traitant du Great Eastern, la plupart du temps, sans critique ni doute Outre que cette anecdote confirme la réputation maudite du navire, elle paraît assez peu vraisemblable. Des telles rumeurs ont aussi été répandues à propos d'autres navires "maudits" comme le Titanic. Ces légendes, fréquentes au XIX° siècle, expliqueraient les séries d'événements tragiques ; dans le cas présent, un navire hanté par les fantômes des pauvres ouvriers emprisonnés lors de sa construction. Déjà, lors des réparations de 1862 qui suivirent l'incident de Montauk, des ouvriers auraient refusé de réparer la coque endommagée après avoir entendu des cognements qu'ils avaient pris pour des fantômes hantant le navire. Il se révéla que le bruit était dû à la chaine tapant la coque. Le développement de la légende, outre qu'elle en confirme le peu de vraisemblance, semble bien être une construction a posteriori chargée d'expliquer de manière mythique le tragique destin d'un navire mythique qu'on a voulu hanté. Une autre superstition semble s'appliquer à la légende du navire, liée à la croyance que tout retard entre le baptême et le lancement est un mauvais présage. Or, ce fut le cas lors de la cérémonie de baptême de novembre 1858 où le navire, après avoir été baptisé par Miss Hope, ne put être mis à l'eau (il n'avait bougé que d'1,5 m) et ne fut finalement lançé que 3 mois plus tard. Nul doute que l'ensemble de ces incidents et des superstitions qui s'y rapportent ont grandement contribué à renforcer la légende du géant des mers.

Littérature

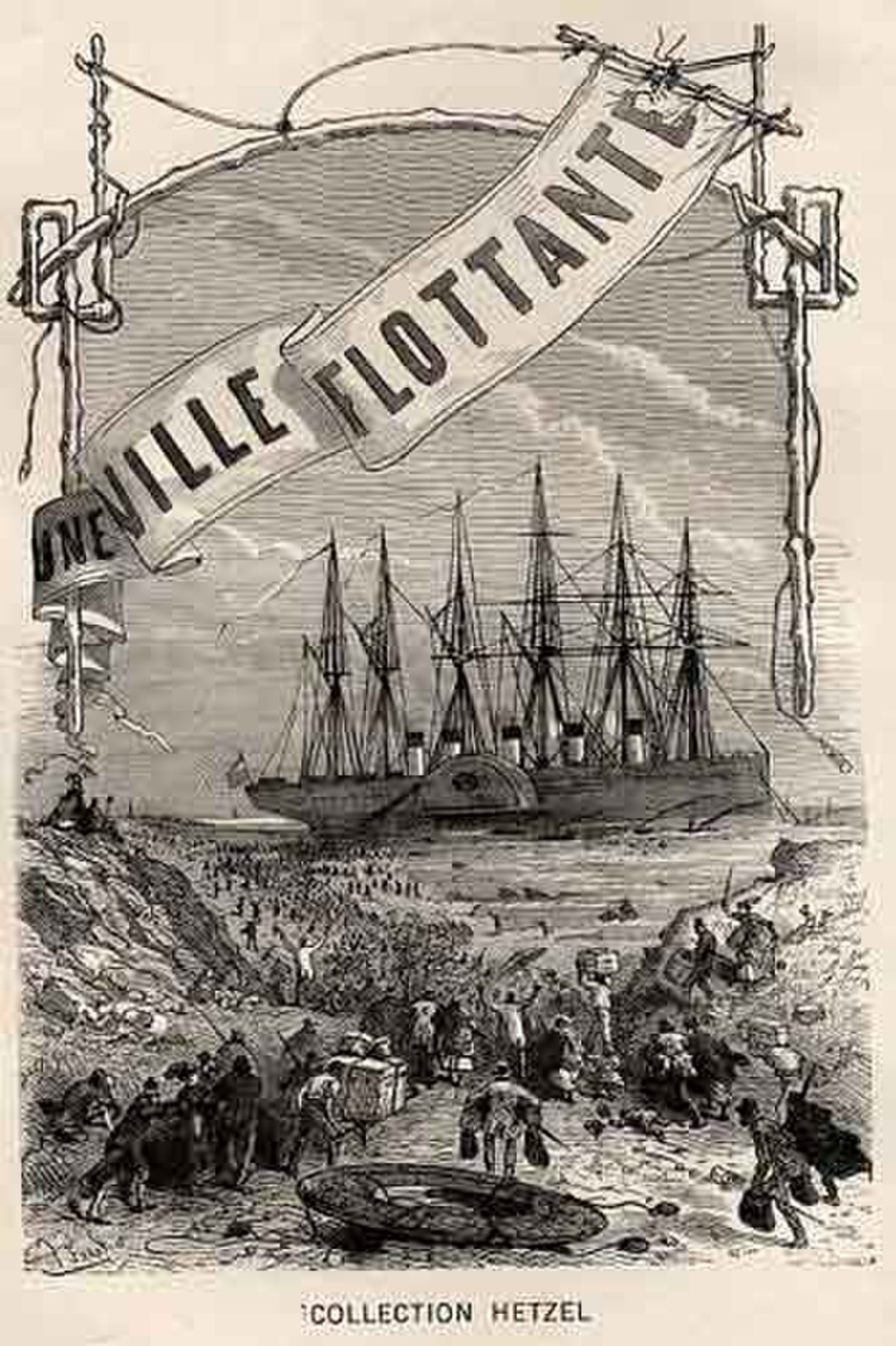

Ce navire inspira à Jules Verne, qui avait effectué à son bord une traversée de l'Atlantique en avril 1867, son roman Une ville flottante, et à Victor Hugo un passage de La Légende des Siècles. Il apparaît également dans la nouvelle pour enfants "Is" de Derek Webb

Films

- Le Paquebot Géant, un épisode docufiction de la série Les Sept Merveilles du Monde Industriel de la BBC.

Histoire : une carrière mouvementée

Construction

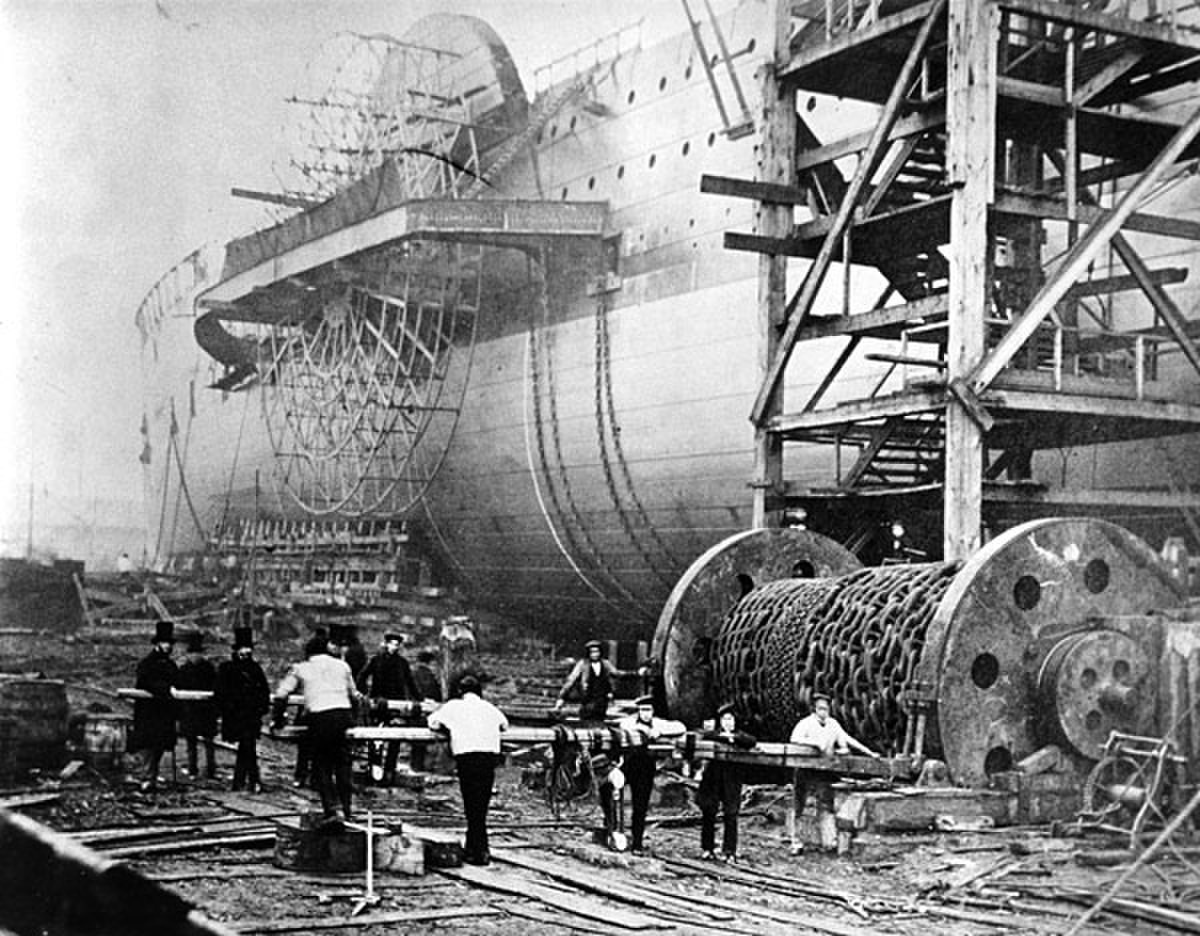

Le navire est construit en partenariat avec le principal architecte naval de son temps, John Scott Russell, avec qui Brunel a déjà travaillé sur deux autres navires. Il est construit sur les bords de la Tamise, dans les chantiers navals de Millwall, situés en aval du London Bridge tandis que les machines sont construites par James Watt & Co.Ltd à Birmingham.

Brunel fonde avec Henry Thomas Hope en janvier 1851 une compagnie, la Compagnie pour la navigation orientale (Eastern Steam Navigation Company). Il tente de convaincre le gouvernement de lui accorder un contrat de l'Amirauté britannique pour distribuer le courrier, comme toutes les autres compagnies maritimes. Hélas, celui-ci est attribué en mars 1852 à la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. La compagnie n'a donc à proprement parler aucun véritable but et doit envisager d'autres routes. Brunel parvient cependant à prouver que son navire peut aussi effectuer une traversée transatlantique sans ravitaillement en charbon, ce qui lui permettrait de se rabattre sur le transport d'émigrants aux États-Unis. Le projet adopté, la construction peut commencer.

Bien que Brunel ait tablé sur un budget de 500 000 £, Russell propose un devis de 377 200 £ (275 200 pour la coque, 60 000 pour la turbine et 42 000 pour les chaudières et roues à aubes). Il propose même de ramener le devis à 258 000 £ si un jumeau est commandé en même temps. Brunel accepte le devis sans discuter, confiant dans la réputation et les compétences de Russell qui pourtant est en grandes difficultés financières, ce qu'ignore Brunel et qui occasionne de nombreux retards.

Les travaux commencent vraiment au printemps 1854. Le premier problème qui se pose est celui du site. Russell a prévu un dock à construire dont le coût est prohibitif (10 000 £). Brunel décide alors de faire construire le navire sur la rive molle d'un méandre de la Tamise, dans les docks de Londres, près de l'Île aux chiens. Le quai de Russell à Milwall étant trop petit pour la longueur du navire, Brunel décide d'utiliser celui de David Napier, disponible. "Le navire repose sur 120 rouleaux métalliques perpendiculaires à 160 rails de chemin de fer soutenus par une couche de ciment de 60 sm dans laquelle 2 000 pilotis sont encastrés sur 9 m de profondeur dans la vase du fleuve". Le travail est dangereux et les premiers morts de la carrière funeste du navire se produisent alors sur le chantier. Un ouvrier tombe dans la cale ; un autre tombe d'un échafaudage et s'empale sur une barre de fer ; un autre a la tête écrasée. La quille est posée le 1er mai 1854 mais les travaux prennent 3 ans, marqués par les retards et les incendies qui endommagent le chantier. De plus, l'acier manque car Russell fait construire d'autres navires plus petits dans le même temps.

La banqueroute de Russell et ses conséquences

Le contrat passé par Brunel le rend prisonnier de Russell à qui il a fait confiance. Tandis que la compagnie attend de payer suivant l'avancée des travaux, Russell, en grandes difficultés financières après l'incendie de son chantier, exige d'être payé en avance. En tant qu'ingénieur en chef, Brunel prend les décisions, ce qui conduit Russell a pouvoir argumenter que la nature des travaux est changé et en cas de contestation de considérer le contrat comme violé par Brunel et la Great Eastern Company. Ces malentendus et le trop grand optimisme de Brunel sont donc largement responsables de la lenteur des travaux et des graves problèmes financiers qui conduisent la compagnie et Russell à la banqueroute et Russel à une altération de sa santé qui sera fatale. La relation entre les deux associés se déteriore. Le 4, Russell est déclaré en faillite; et Brunel demande à la compagnie de prendre possession du navire afin d'éviter qu'il soit saisi par les créanciers de l'armateur auprès de qui il a gagé son chantier et tout ce qui s'y trouve. Cette décision conduit ces créanciers à ne pas honorer les chèques de Russell qui doit faire faillite et licencier ses ouvriers. La compagnie récupère le navire dont les 3/4 de la construction de la coque n'ont pas été achevés. Brunel parvient à obtenir des banquiers de Russell d'utiliser le dock gagé par Russell jusqu'au 12 août 1857. La compagnie reprend elle-même les travaux en mai mais le retard s'accumule et la construction dépasse la date limite du contrat (le lancement était prévu pour janvier 1857) et la location du dock (qui coûte 1 000 £ par mois à Brunel. Après la pose des derniers rivets en septembre, celui-ci, pressé de toutes parts, autorise finalement le lancement dans l'urgence le 3 novembre 1857.

Lancements

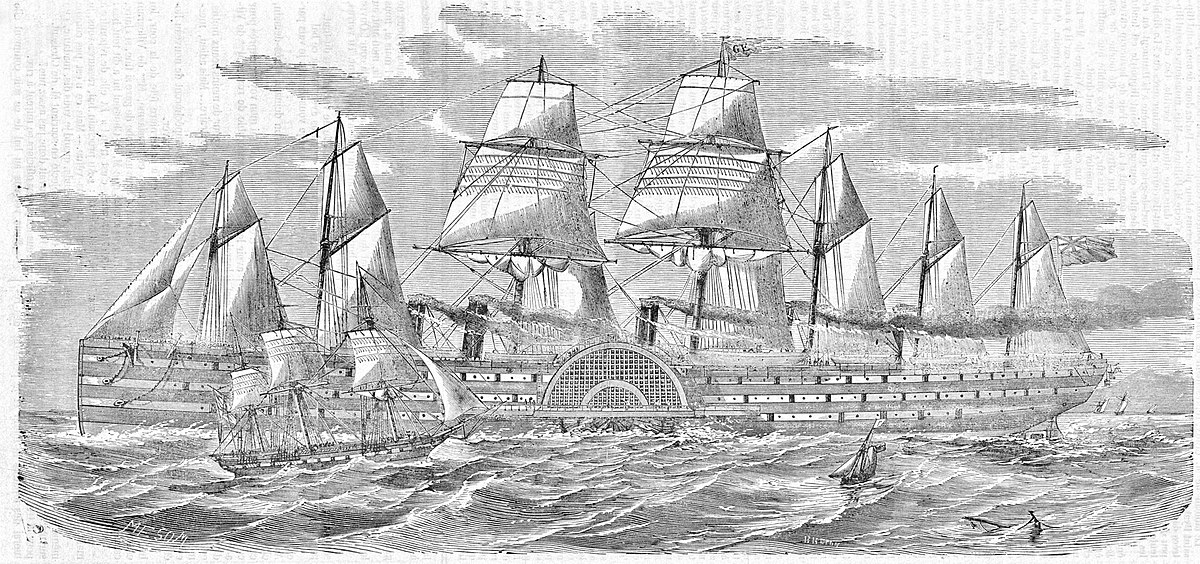

Pour vaincre l'inertie des 12 000 tonnes à mettre à l'eau, Brunel utilise des béliers hydrauliques et de gigantesques treuils pour le pousser à l'eau tandis que des remorqueurs doivent le tirer et d'autres treuils freiner la masse en cas de glissade trop rapide. Il commande d'autres équipements, plus adaptés à ce périlleux lancement aux frères Tangye, de Birmingham qui dirent par la suite : "Nous avons lancé le Great Eastern, et il nous a lancé". Bien que Brunel veuille éviter trop de publicité au vu de la difficulté et des risques d'échec du lancement, nombreux sont les habitants du voisinage qui accourent. L'Eastern Company elle-même a vendu 3 000 tickets d'entrée pour le chantier pour se renflouer. Ils font dresser des estrades sur les toits des maisons. Les bateliers de la Tamise louent leurs embarcations. Plus de 100 000 personnes en tout assistent au spectacle dont de prestigieux invités : le Comte de Paris, le Duc d'Aumale, fils du Roi des Français, Louis-Philippe Ier, ainsi que l'ambassadeur du Royaume du Siam. Le Times écrit le 4 novembre 1857: " Des hommes et des femmes de toutes classes se sont joints dans un aimable pèlerinage vers l'Orient, parce qu'en ce jour, à une heure inconnue, le Leviathan devait être lançé à Milwall... depuis 2 ans, Londres - et toute l'Angleterre avec elle - ont été saisis par l'attente de cet avènement d'un gigantesque projet, et leur excitation et leur détermination à y être présents, à n'importe quel prix, n'a pas à surprendre quand on considère quelle occasion se présentait". Alors qu'il est demandé à Brunel le nom qu'il souhaite donner au navire, il répond : "Appelez-le Tom Pouce si vous voulez". Il est finalement baptisé à 12h30 par Henrietta Hope, sa marraine (la fille d'un des contributeurs, Henry Thomas Hope) sous le nom de Léviathan. Il sera finalement rebaptisé Great Eastern en juillet 1858.

Ce premier lancement est un échec et le navire renverse les treuils de freinage, blessant une douzaine d'ouvriers et en tuant 5. La foule, paniquée, prend la fuite après un nouvel essai. Il semble que Brunel ait mal calculé les frictions de métal sur les rails et les distorsions engendrées. Brunel est publiquement humilié. Il fait alors interdire le chantier au public mais nuit et jour, les autres tentatives s'avèrent vaines pendant des mois devant quelques invités prestigieux triés sur le volet qui sont témoins d'autres catastrophes. Celle du 2 décembre est un échec devant le Prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha époux de la Reine Victoria et le Prince de Galles, futur Roi Edouard VII. Sous les yeux du Prince de Prusse, du Duc de Joinville, autre fils du Roi Louis-Philippe et du Marquis de Stafford, une galerie, installée entre les toits de deux maisons, s'effondre sous le poids des invités qui sont emmenés à l'hôpital. The Times écrit :"Jamais on n'avait vu cela dans l'histoire de la mécanique. Les béliers hydrauliques, les treuils, les chaînes, bien que tous de la plus solide construction, se brisent régulièrement les uns après les autres". Chaque mètre gagné coûte l'équivalent de 50 000 €.

Profitant de la grande marée du 31 janvier 1858, Brunel parvient enfin à faire lancer le navire devant un chantier vide de spectateurs à 13h42. L'ensemble des lancements aura coûté 120 000 £ à Brunel (1/3 du budget prévu) qui a aussi pris à sa charge les salaires des ouvriers. Afin d'éviter une banqueroute causée par les coûts de construction et le surcoût du lancement raté, la Compagnie pour la navigation orientale le revend à une nouvelle compagnie, la Great Ship Company au capital de 340 000 £ (composée d'armateurs et anciens amis de Brunel dont le président Daniel Gooch) qui rachète le navire pour 160 000 £. Celle-ci poursuit les travaux d'aménagement à Deptford en calculant au plus juste (seules les 1° classe sont équipées) à partir de janvier 1859 tandis que la Compagnie pour la navigation orientale est liquidée. Les travaux sont terminés et le navire prêt en août 1859. Il n'ira jamais en Australie ni en Inde, la destination imaginée par Brunel qui avait prévu le navire pour qu'il puisse remonter la rivière Hooghly à Calcutta. La construction du Canal de Suez (que le navire est trop large pour emprunter) rend la route circumafricaine prévue pour l'Orient trop peu rentable. La Great Ship Company décide d'exploiter le navire sur l'Atlantique Nord et espère transporter entre 4 000 et 5 000 personnes à chaque traversée en communiquant sur le futur équipement (jamais réalisé) pour 800 1° classe, 2 000 2° classe, 1 200 3° classe et 800 hommes d'équipage. Brunel a également prévu qu'il puisse embarquer 10 000 soldats s'il devait être réquisitionné comme transport de troupes (ce qui sera le cas en 1861).

Essais funestes

Le 6 septembre 1859, avec une semaine de nouveau retard, , le Great Western appareille pour Weymouth dans le Dorset, pour son voyage inaugural sous les ordres du capitaine William Harrison. La compagnie passe un accord avec le Grand Tronc, compagnie canadienne de chemin de fer qui construit un tronçon de ligne pour relier à son réseau canadien Portland (Maine), choisi comme port de destination. Après avoir descendu la Tamise, le navire pénètre le 9 dans la Manche. Juste après avoir passé Hastings, une immense explosion retentit.. Par erreur, quelqu'un a laissé verrouillées les soupapes de sécurité des chaudières qui fournissent la vapeur aux machines des roues à aubes. La surpression de la vapeur a fait sauter les chaudières, la cheminée n°1 et le pont avant, tuant 5 personnes. L'explosion a en outre fait voler en éclat les glaces du Grand Salon, ouvrant un trou béant qui a arraché le pont avant, dégageant des jets de vapeur brûlantes et mortelles tandis qu'un homme, projeté à la mer, est porté disparu et qu'un autre est projeté dans les roues à aubes. Le Times écrit dans un article du 13 septembre 1859 : "La partie avant du pont explosa comme une mine, projetant la cheminée dans les airs. Il y eut un grondement confus, suivi du vacarme effrayant de l'écrasement du bois et du fer emmêlés. Puis tout disparut derrière un nuage de vapeur. Aveuglés, presque assommés par le choc, ceux qui étaient sur le pont restèrent figés dans la vapeur blanche jusqu'à ce qu'une pluie de verre brisé, d'ornements de salon, de pièces de bois... s'abatte sur eux, les forçant à chercher refuge. Il a été rapporté que seuls 3 hommes qui se trouvaient là avaient été légèrement blessés mais malheureusement on se rendit vite compte qu'au moins 12 ont été sérieusement blessés".

L'explosion permet de découvrir qu'une autre chaudière était sur le point d'exploser pour les mêmes raisons. Ce serait en apprenant la nouvelle que Brunel, tombé malade quelques jours avant le départ après avoir pris froid sur le chantier, meurt le 11 septembre 1859.

La compagnie manquant à nouveau d'argent pour réparer, le navire est une nouvelle fois ouvert aux visiteurs payants. 6 000 personnes s'y succèdent à des banquets. L'équipage, commandé par un chef brutal, multiplie rébellions, grèves et mutineries qui occasionnent de nouveau retard. Des mousses sont condamnés par le tribunal. A la fin de l'année, une tempête d'hiver abîme le Grand Salon tout juste rénové. Début 1860, les actionnaires excédés (le navire n'a encore rien rapporté mais déjà coûté 1 million de £) tiennent une nouvelle assemblée générale qui fait appel à de nouveaux actionnaires.

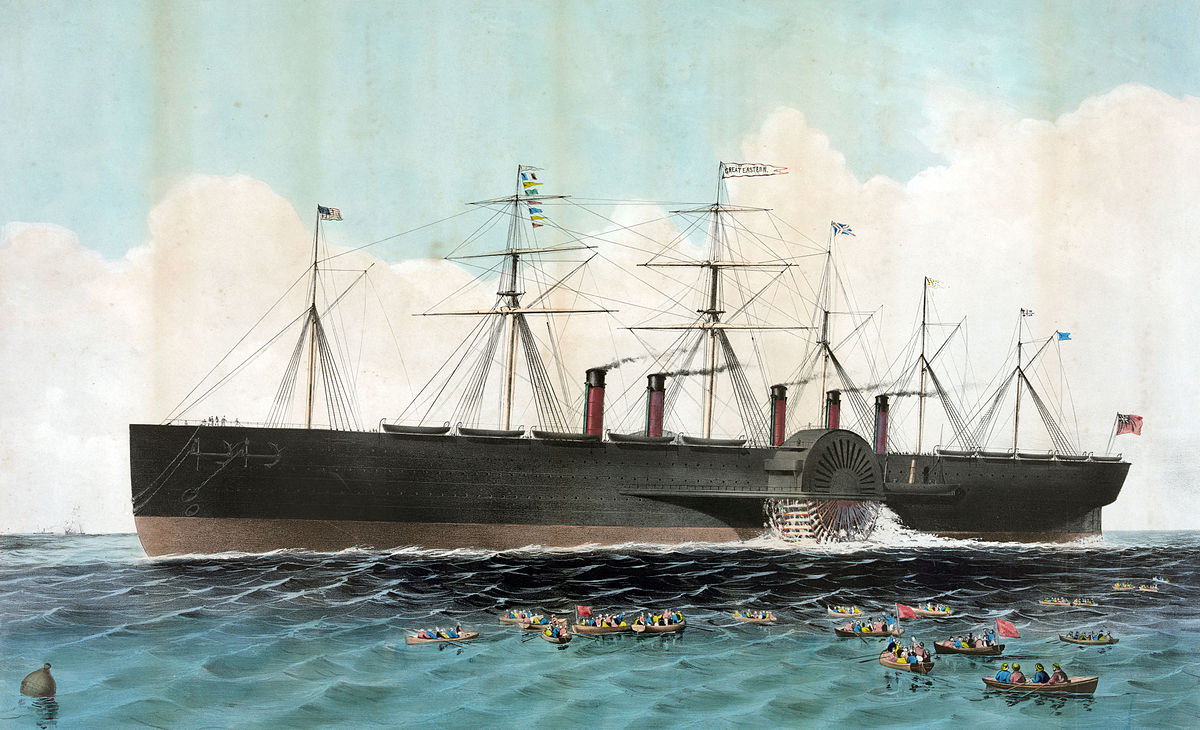

Voyage inaugural

Ce n'est donc finalement que l'année suivante, le 17 juin 1860 que le Great Eastern peut appareiller de Southampton en direction de New York pour sa première traversée transatlantique mais sans son premier commandant, qui s'est noyé avec trois autres hommes d'équipage à bord d'un navire chargé de les conduire au "géant". Malgré 300 inscrits au départ (faute de lits, le bateau ne peut en accueillir plus), les retards et le désordre ont réduit la liste à 35 passagers payants (à 25 £ le voyage) plus 8 invités, 418 membres d'équipage, 2 journalistes et 3 directeurs de la compagnie. Le voyage a encore été retardé de 3 jours à cause de l'ivresse de l'équipage. Le navire emprunte une route très méridionale, ce qui déplaît au directeur Daniel Gooch, présent à bord qui avait tablé sur une traversée en 9 jours. Le premier voyage s'effectue finalement en 10 jours et 19 heures. Il est accueilli à New York comme une star, salué de 14 coups de canon (c'est la première fois pour un navire civil) tandis que le carillon de Trinity Church joue "Rule, Britannia!" et que des milliers de curieux se pressent sur le quai et se saisissent des aussières lancées du paquebot pour l'aider à s'amarrer. A l'arrivée, les roues à aubes qui dépassent la coque de 5 m touchent et détruisent le quai où la foule s'est agglutinée pour voir le géant. 12 personnes sont piétinées tandis que les passagers sont débarqués dans la cohue. La compagnie en fait un centre d'attraction à New York et le fait visiter pendant un mois par une foule aussi curieuse et enthousiaste qu'en Angleterre. En un mois, le navire est visité par 143 764 visiteurs. Le prix d'entrée fixé par l'équipage augmente au fur et à mesure pour rentabiliser le voyage (autour de 50 cents par personne, soit une recette de 71 822 £. Les touristes se remboursent eux-mêmes en pillant le navire de ses objets. La compagnie organise aussi 2 mini-croisières de 2 jours pour 10 $ chacun. La première attire 2 000 passagers mais seules 200 cabines sont équipés et il manque des couchages, de la nourriture et de l'eau pour tous les autres. C'est pourquoi, en plus des plaintes pour l'humidité du navire, que la seconde croisière n'attire qu'une centaine de téméraires. Au retour, seuls 200 billets ont été vendus et le navire appareille dans l'indifférence générale.

Traversées

Pendant un an, le navire ne traverse plus l'Atlantique dans les conditions d'inconfort dans lequel il se trouve. L'équipage se plaint de l'humidité et du froid glacial; le capitaine et la plupart des membres d'équipage sont licenciés. Seule une dizaine d'hommes reste à bord pour l'entretien. En 1861, à son retour, le gouvernement britannique commissionne le Great Western comme transport de troupes au Québec. 2 144 officiers et soldats, 473 femmes et enfants, 200 chevaux et 40 passagers payants sont acheminés à Québec. Le navire effectue cette seconde traversée plus rapidement, en 8 jours et 6 heures. Après un mois, le navire revient en juillet en Angleterre avec 357 passagers.

La compagnie s'inquiète des coûts et de la décision du Grand Tronc de ne pas construire la ligne pour Portland. D'autre part, la compagnie doit payer 18 000 £ à John Scott Russell qui a effectué les réparations après l'explosion de 1859. Malgré une action en justice, Russell obtient gain de cause.

Le second voyage n'embarque que 100 passagers. De plus, le bateau qui doit les conduire à bord fait naufrage. Les bagages sont perdus et les passagers doivent être rescapés. L'arrivée à New York passe inaperçue à cause de la Guerre de Sécession. Au retour, le Great Eastern embarque 194 passagers et 5 000 tonnes de blé.

Le 3° voyage est aussi un calvaire. De très forts vents occasionnent un terrible roulis qui fait perdre une des 2 roues à aubes. Le détachement d'un canot de sauvetage brise l'autre en morceaux. Le gouvernail qui se détache heurte l'hélice et l'endommage. Une des principales voiles est emportée par le vent. Le navire est livré à lui-même dans l'océan, en pleine tempête. Le Capitaine Walker décide de ne pas informer les passagers de la gravité de la situation et tente d'équilibrer le navire avec les moyens du bord. Le 2° jour, les passagers, inquiets, forment un comité qui élit George Oakwood, un marchand de Liverpool pour négocier. Le capitaine l'autorise à inspecter le navire et ils y découvrent bien pire qu'attendu. Le chargement a été disposé en dépit du bon sens et roule dans les cales, augmentant le roulis et l'instabilité du navire. Le grand piano se promène dans le grand salon; les buffets s'écrasent avec leur vaisselle; les tables, les chaises, les fauteuils heurtent les miroirs qui s'écrasent sur les passagers. Dans les cales, les malles et les barils d'huile de poisson flottent; les enclos à bestiaux se brisent... Hamilton Towle, un ingénieur civil américain de retour d'Autriche pour les États-Unis, trouve un plan pour restaurer la stabilité du gouvernail et le présente au capitaine qui décide de ne pas donner suite. Celui-ci s'adresse au capitaine d'un autre navire que croise le Great Eastern, le Magnet de retour de Nouvelle-Écosse, mais son capitaine, ne pouvant rien faire, laisse le Great Eastern à son sort. Towle décide alors de faire part de son plan au comité afin de faire pression sur le capitaine Walker. Il peut ainsi attacher le gouvernail à l'aide de chaînes et le stabiliser, ce qui permet de modestes mouvements mais redonne au navire une certaine marge de manœuvre. Le 15 septembre, après 75 heures de ballotage incontrôlé, le navire, avec sa réparation de fortune, est de nouveau manœuvrable lorsque la tempête cesse. Le Great Eastern fait route vers l'Irlande toute proche. A son arrivée à Queenstown, les autorités portuaires n'autorisent pas le navire à entrer au port à cause des dangers de son manque de manœuvrabilité et font descendre les passagers par d'autres bateaux. Au bout de 3 jours, c'est un navire militaire, le HMS Advice, qui remorque le géant dans le port. Tandis que les réparations commencent à être effectuées, les passagers se voient offrir tout de même un voyage gratuit pour les États-Unis à bord d'autres navires. Après quelques réparations d'urgence, le Great Eastern est emmené à Milford Haven au Pays de Galles pour de plus amples travaux qui l'équipent de roues à aubes moins larges (15 mètres). Le tout coûte 60 000 £ et 8 mois d'immobilisation. Au bilan, on dénombre de nombreux blessés, principalement ceux qui se sont réfugiés dans le Grand Salon et pas moins de 25 fractures diverses. Quant à Hamilton Towe, le "sauveur", il réclame en justice un dédommagement de 100 000 $ pour avoir sauvé le navire et ses passagers. Il en obtient finalement 15 000.

En août 1862, un nouvel incident marque la carrière déjà tumultueuse du géant des mers. En route pour New York, le navire est pris dans de très forts vents. Pour éviter la passe de Sandy Hook (New Jersey), le capitaine décide de passer par le détroit de Long Island et mouille au nord de Long Island à Flushing Bay le 27 août. A 2h du matin, près de Montauk Point, il heurte un récif (désormais surnommé "le rocher du Great Eastern"). Personne n'est blessé, les passagers ne s'aperçoivent de rien et le navire rentre finalement au port de New York dans la journée. Pourtant, à l'inspection, une déchirure de 2,7 m de large et de 25m de long est trouvé, soit une brèche plus grande que celle du RMS Titanic. Le navire a été sauvé par sa double-coque. Aucun chantier américain ne pouvant accueillir un navire aussi grand, les frères Renwick (Henry et Edward) propose de couvrir la brèche d'un caisson étanche. Les réparations durent 3 mois et coûtent 70 000 £ à la compagnie à cause du manque d'acier employé pour la Guerre de Sécession. Le navire quitte finalement New York le 6 janvier 1863. Une ancre de 21 m et de 2,9 t a été découvert à 6km du récif en 2007 et pourrait bien appartenir au Great Eastern.

En-dehors de ces nombreux incidents, le navire roule et supporte mal le gros temps, ce qui rend la traversée très inconfortable. C'est aussi un échec commercial car il est moins rapide que des navires plus petits et plus maniables. Le Great Eastern n'effectue que 12 voyages en 4 ans, sans jamais faire le plein de passagers, et ponctués de nombreux incidents et accidents qui coûtent très cher à la Great Ship Company. Finalement, celle-ci, endettée de plus de 142 000 £ se débarrasse du navire, qui est désarmé, puis est mise en faillite en 1863.

Le premier câble transatlantique

Le Great Eastern est vendu aux enchères en 1864 pour 25 000 livres (son coût de construction avait été de 1 000 000 de livres) à Daniel Gooch et ses associés. Cyrus Field, un industriel américain qui s'est lançé en 1857 dans un pari gigantesque, la pose du premier câble télégraphique transatlantique entre l'Angleterre et l'Amérique du nord décide de l'utiliser comme navire câblier et le rachète pour 50 000 £ avec l'Atlantic Telegraph Co. Les travaux de réaménagement suppriment une cheminée, des chaudières et une grande partie des cabines de passagers. Le Great Eastern est en effet le seul navire capable de transporter les 3 200 km km de câble nécessaire. Craignant des actes de sabotage, les responsables imposent aux ouvriers le port de salopettes sans poches afin de ne dissimuler aucun objet. En 1865, sous le commandement du capitaine Sir James Anderson, il pose le câble mais le perd dans l'Atlantique par plus de 3 000 mètres de fond au large de Terre-Neuve. Puis, en juillet 1866, il apporte enfin le câble depuis l'Irlande au Canada après avoir récupéré le tronçon de câble perdu Ce succès fait l'enthousiasme du directeur Daniel Gooch. John Gordon Steele relève le paradoxe : "Ce n'est pas la moindre des ironies que la seule chose que le Great Eastern est ait été capable de mener à bien - et même à la perfection - , soit la seule que son concepteur n'ait jamais imaginée". De 1866 à 1878, sa seconde carrière lui permet ainsi de poser près de 48 000 km de 5 autres câbles sous-marins, notamment 4 transatlantiques de Brest à Saint-Pierre-et-Miquelon, et un sous l'Océan Indien d'Aden à Bombay.... entretemps, ré-équipé par Forrester & Co. à Liverpool, il a également effectué 2 traversées pour la Compagnie des Affréteurs du Great Eastern.

Démolition

Mais dans les années 1870, de nouveaux navires, spécifiquement construits pour la pose de câbles sous-marins rendent le Great Eastern obsolète. Il l'est aussi pour le transport de passagers, notamment sur l'Atlantique où toutes les grandes compagnies se sont lancées dans une course effrenée à la performance. Sa largeur l'empêche d'emprunter le canal de Suez alors mis en service. Après une douzaine d'années passées à Milford Haven au Pays de Galles, la compagnie décide donc de le vendre aux enchères. Il est finalement acheté par Edward de Mattos en 1885 pour 26 000 £ afin de servir de gigantesque panneau publicitaire et attraction flottante. Il sert de salle de spectacle, de cirque ou de music-hall flottant à Liverpool en 1886 mais aussi à Dublin et Greenock en 1887 (il parvient à attirer 70 000 spectateurs en un mois lors de la foire exposition, de gymnase et d'attraction publicitaire le long de la Mersey pour les magasins Lewis's). Ces derniers propriétaires de fait le vendent aux enchères en 1888 pour 16 000 £, un prix largement supérieur à sa valeur en métal(qui en rapporte 56 000) mais qui n'a même pas été rentable au vu des travaux de démolition. Il est démoli à Rock Ferry, sur l'estuaire de la Mersey, près de Birkenhead par Henry Bath & Sons en 1889-1890 (la démolition prend 18 mois et nécessite le travail de 200 hommes). Un mât a été acheté par le Liverpool Football Club en quête d'un emblème pour son stade d'Anfield. Il orne toujours un des kops du stade.