Grande Ourse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

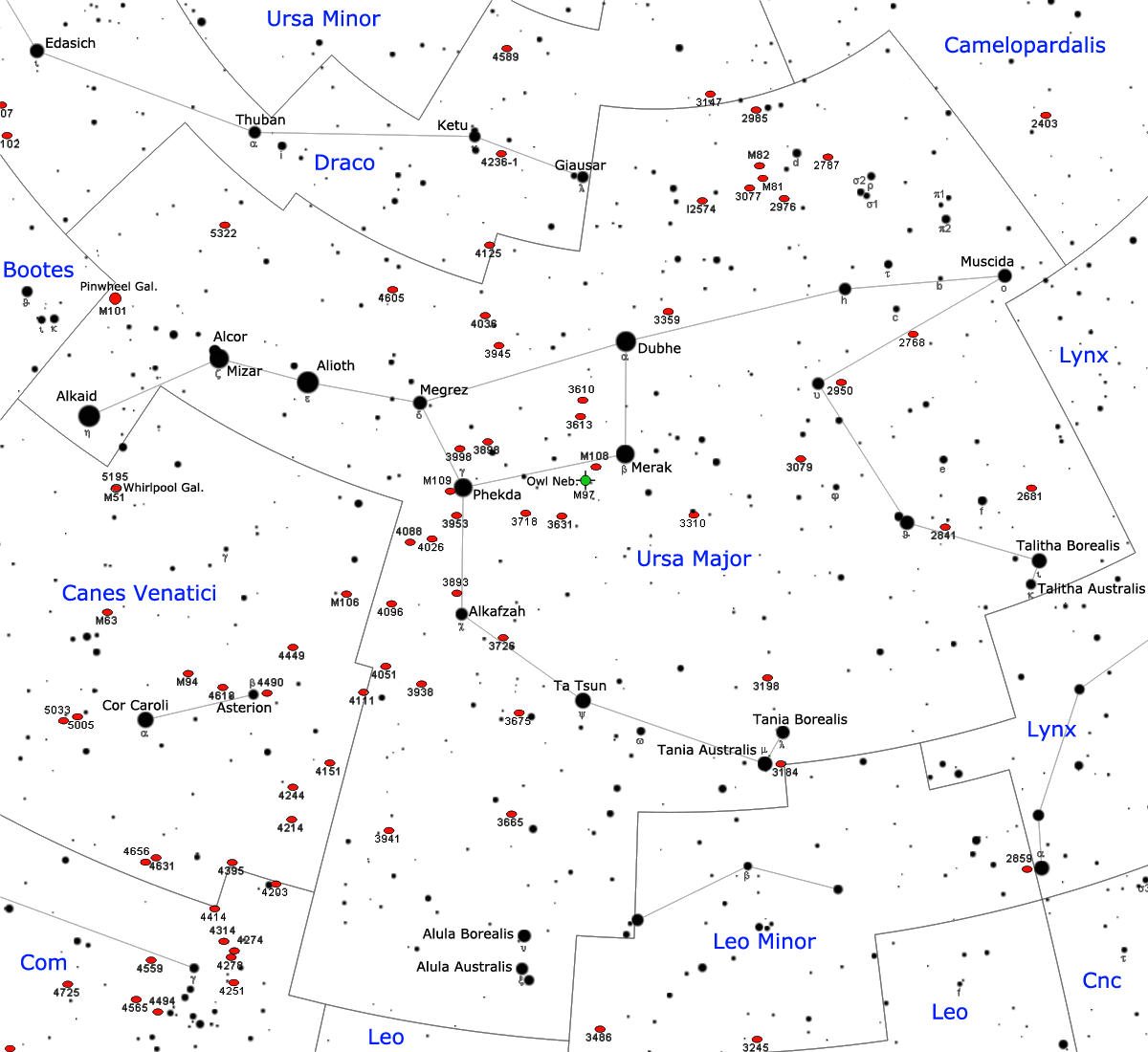

Étoiles principales

Alioth (ε Ursae Majoris)

Alioth (ε UMa), juste au milieu de la queue du « chariot », est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Grande Ourse et, d'ailleurs, la 34e de la voute céleste.

Alioth est une étoile blanche distante de 81 années-lumière, environ quatre fois plus grande que le Soleil et trois fois plus massive. Son type spectral indique qu'il s'agit d'une étoile particulière (A0p) : elle présente certaines régions de son atmosphère enrichies en certains éléments (oxygène, europium, chrome, ect.) tandis qu'ils sont en déficit dans d'autres zones. Alioth est classée dans la catégorie des étoiles variables de type α2 Canum Venaticorun, dont α2 Canum Venaticorum, ou Cor Caroli, en est en effet le prototype).

Dubhe (α Ursae Majoris)

Dubhe (α UMa), la deuxième étoile de la constellation, est une supergéante orange, environ 30 fois plus grande que le Soleil. C'est également une étoile double car elle possède un compagnon distant de 23 ua qui orbite autour d'elle en 44 ans. Plus loin, à 9 000 ua, se trouve un autre système binaire.

Mizar (ζ Ursae Majoris)

Mizar (sans Alcor) est un système stellaire complexe de quatre étoiles : deux couples d'étoiles (l'un orbitant en 20,5 jours, l'autre en 180 jours) tournent l'un autour de l'autre. Elle tient une place de tout premier rang dans l'histoire des étoiles doubles : Mizar avec son cavalier Alcor est une binaire visuelle connue depuis des temps immémoriaux, c'est la première double télescopique (Mizar A et B, découverte par Giovanni Riccioli en 1650), la première double photographiée (par G. P. Bond en 1857), et Mizar Aa et Ab, la première binaire spectroscopique (annonce faite par Edward Charles Pickering en 1889).

Autres étoiles

Merak, Phecda, Megrez, Alioth et Mizar, toutes les cinq des étoiles chaudes de classe A, font partie d'un groupe d'étoiles distant d'environ 80 années-lumière et se déplacent de conserve dans l'espace. Ce groupe d'étoiles s'appelle le courant d'étoiles de la Grande Ourse

Observation des étoiles

La Grande Ourse est la constellation la plus connue, celle qu'on apprend généralement à reconnaître en premier dans l'hémisphère nord. Sept étoiles ressortent nettement parmi les autres et forment le Chariot (ou la Casserole). Cette formation en chariot est visible toute l'année dans les villes situées au-dessus de 40° de latitude nord ; à titre indicatif New York, Rome et Pékin sont très proches de cette latitude. Pour les villes situées plus au sud, le Chariot disparaît sous l'horizon pendant l'automne.

- Repérage de la constellation

La « grande casserole » se repère par observation directe. Dubhe (α UMa), Merak (β UMa), Phecda (γ UMa), Megrez (δ UMa), Alioth (ε UMa), Mizar (ζ UMa) et Alkaid (η UMa) forment l'un des astérismes les plus connus : le « Chariot » ou la « Casserole » (ou parfois la « Cuillère ») de la Grande Ourse. Cet astérisme est tellement caractéristique et brillant que Johann Bayer partit du bout (Dubhe) et le remonta (Alkaid) pour désigner les étoiles de la constellation, au lieu de les classer par magnitude comme il avait l'usage de le faire.

- Forme de la constellation

Un autre astérisme provient de la culture arabe. Il s'agit des « sauts de la gazelle », une série de trois paires d'étoiles :

- Alula Borealis (ν UMa) et Alula Australis (ξ UMa), le « premier saut » ;

- Tania Borealis (λ UMa) et Tania Australis (μ UMa), le « deuxième saut » ;

- Talitha Borealis (ι UMa) et Talitha Australis (κ UMa), le « troisième saut ».

Ces étoiles se trouvent le long de la frontière sud-ouest de la constellation, les « orteils » de l'Ourse.

- Mizar et Alcor

Mizar (ζ UMa) est l'étoile du milieu dans la série des trois qui forment le « manche » de la casserole. Elle est connue pour posséder un compagnon — Alcor (80 UMa) — qui est discernable à l'œil nu (on peut le deviner sur l'illustration). Pouvoir les distinguer était d'ailleurs un défi traditionnel d'acuité de vision dans plusieurs cultures, Gengis Khan en aurait fait l'un des critères de sélection de ses archers.

- Repérages à partir de la constellation

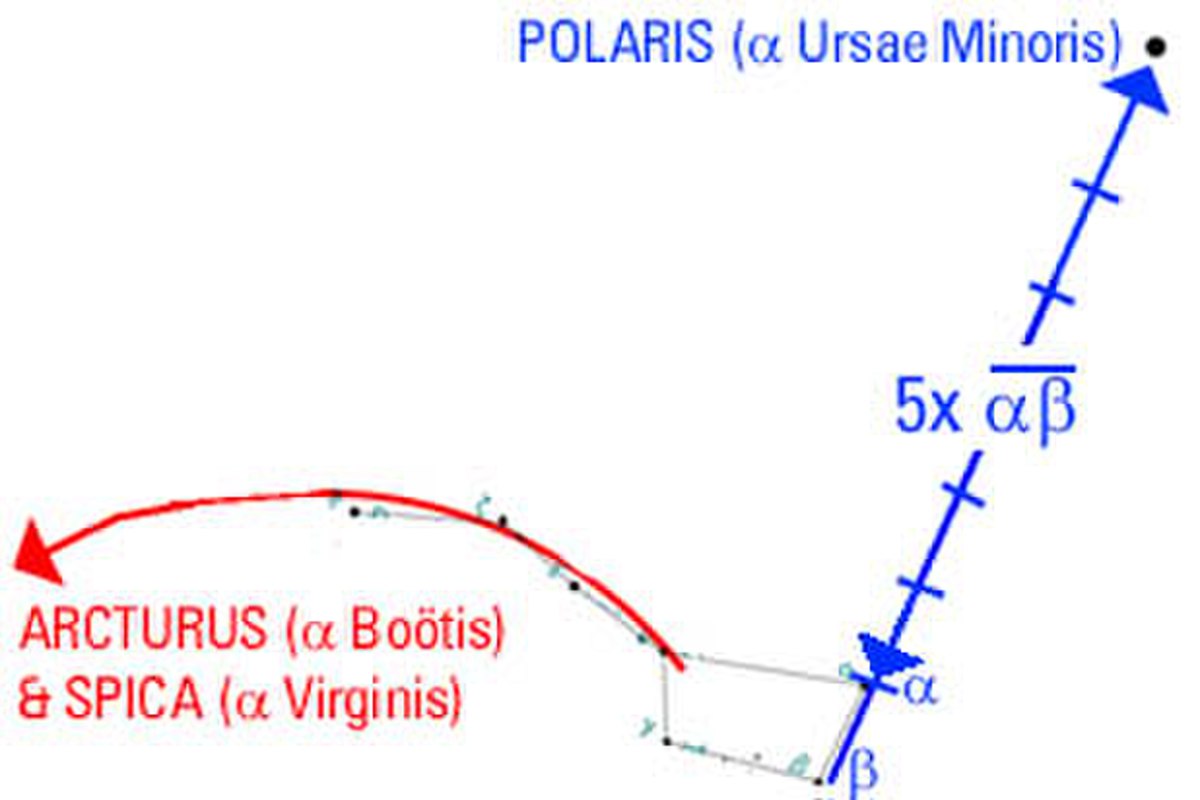

Ces étoiles particulièrement visibles sont utiles pour trouver d'autres étoiles importantes, le grand chariot jouant le rôle d'un véritable poteau indicateur céleste.

- Une méthode très connue permet de déterminer l'emplacement de l'étoile polaire (α Ursae Minoris) : en traçant une ligne de Merak à Dubhe, et en la suivant sur cinq fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'Étoile polaire après une trentaine de degrés.

- Dans l'autre sens, en prolongeant la ligne de Dubhe à Merac, cet alignement passe d'abord par ψ UMa après ~10°, puis par ν UMa (premier saut de la Gazelle, et patte avant de l'Ourse) après encore ~10°, et après un dernier saut de ~10° on tombe sur Zosma (δ Leo) (visible sur l'illustration). La paire d'étoiles qui forme la patte avant est pratiquement dans cet alignement, ce qui permet de confirmer son identification.

- Si l'on part du bord intérieur de la casserole, on peut suivre l'alignement Megrez (δ UMa) Phecda (γ UMa). Cet alignement passe également par ψ UMa après ~10°, puis après ~15° sur une étoile plus faible entre les deux premiers sauts de gazelle, qui est Praecipua (46 Leonis Minoris). En continuant cet alignement on tombe dans le Lion), d'abord sur γ Leo (visible sur l'illustration) et dans son prolongement sur Régulus, après un parcours total de ~45°.

- Dans l'autre sens, le même alignement Phecda (γ UMa) Megrez (δ UMa) traverse les gardiennes de la Petite Ourse, puis les pieds du Dragon, et arrive finalement dans l'axe des ailes du Cygne.

- Une autre méthode de repérage très connue consiste à suivre la courbe de la queue de la casserole en tournant à gauche suivant un arc de cercle vers α Bootis (Arcturus), puis de continuer sur la même distance et avec la même courbure jusqu'à α Virginis (Spica).

- Dans l'autre sens, la diagonale de la casserole qui passe par Megrez (δ UMa) et Merak (β UMa) se prolonge à travers θ UMa et la paire d'étoiles qui marque le troisième « saut de la Gazelle » (ι et κ UMa), et l'extrémité de la constellation. Au-delà, dans le même alignement, on tombe sur une petite étoile du Lynx (sans intérêt particulier), et après ~30° dans le même prolongement on tombe sur Castor et Pollux (un peu à droite de l'axe), des Gémeaux, et toujours dans le même alignement Rigel puis Bételgeuse de la constellation d'Orion.

- Le « dos » de la Grande Ourse forme un alignement entre Megrez (δ UMa) et Dubhe (α UMa), qui se prolonge à travers 23 UMa et ο UMa (extrémité de la constellation, sur la « fesse » de l'Ourse). Cet alignement se prolonge à travers le Lynx sur une trentaine de degrés pour tomber sur Capella du Cocher.

- Dans l'autre sens, l'alignement du « dos » de Dubhe (α UMa) à Megrez (δ UMa) passe par Alkaid (η UMa), le « nez » de l'Ourse, traverse la tête du Cocher et permet de repérer Gemma dans la Couronne boréale.

- Si l'on prolonge l'axe Phecda-Dubhe en reportant la même distance, on tombe juste en dessous des deux galaxies m81 et m82 (pas toujours facile à trouver autrement)