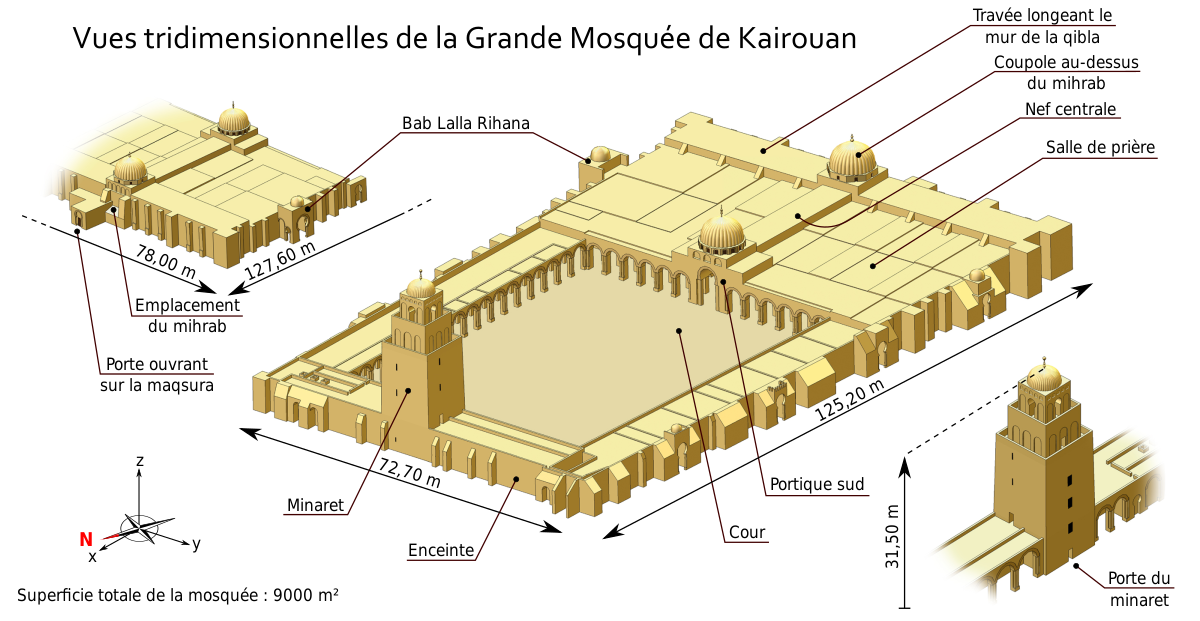

Grande Mosquée de Kairouan - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture et ornements

Enceinte

De nos jours, l’enceinte de la Grande Mosquée de Kairouan est percée de neuf portes (six ouvrant sur la cour, deux ouvrant sur la salle de prière et une neuvième permet d’accéder à la maqsura) dont certaines d’entre elles, comme c’est le cas de Bab al-Ma (Porte de l’eau) située sur la façade occidentale, sont précédées de porches saillants flanqués de contreforts et coiffés de coupoles côtelées reposant sur des tambours carrés qui portent aux angles des trompes à trois voussures. Cependant, les historiens et géographes arabes du Moyen Âge Al-Maqdisī et Al-Bakri ont mentionné l’existence, autour des Xe ‑ XIe siècles, d’une dizaine de portes nommées différemment de celles d’aujourd’hui. Cela s’explique par le fait que, contrairement au reste de la mosquée, l’enceinte a subi des transformations notables pour assurer la stabilité de l’édifice (adjonction de nombreux contreforts). Ainsi, certaines entrées ont été murées alors que d’autres ont été conservées.

À partir du XIIIe siècle, de nouvelles portes ont été percées dont la plus remarquable, Bab Lalla Rihana datée de 1293-1294, est située sur le mur oriental de l’enceinte. Cette entrée monumentale, œuvre du souverain hafside Abû Hafs `Umar ben Yahyâ (règne de 1284 à 1295), s’inscrit dans un carré saillant flanqué de colonnes antiques supportant des arcs outrepassés et couvert d’une coupole sur trompes côtelée. La façade antérieure de ce porche comporte un grand arc en fer à cheval reposant sur deux colonnes de marbre et surmonté d’une frise ornée d’une arcature aveugle à colonnettes en marbre de style hafside, le tout couronné par des merlons en dents de scie. Un arc outrepassé, plus petit que celui de la façade antérieure, est percé dans chacune des deux faces latérales ; il repose également sur des colonnes et est revêtu au niveau de l’intrados d’un décor en plâtre sculpté, orné de fines arabesques à motifs géométriques et végétaux. Malgré sa construction à la fin du XIIIe siècle, Bab Lalla Rihana s’harmonise parfaitement à l’ensemble de l’édifice qui date principalement du IXe siècle.

| Vue du mur oriental de l’enceinte | Vue de la façade sud |

Cour

Espace et portiques

Il est possible d’accéder à la cour par l’une des six entrées latérales datant des IXe et XIIIe siècles ; on découvre alors un vaste espace trapézoïdal dont les dimensions intérieures sont d’environ 65 mètres sur 50. Il est entouré sur ses quatre côtés d’un portique à deux rangées d’arcades, ouvert par des arcs légèrement outrepassés et soutenus par des colonnes de marbres divers, de granite ou de porphyre, remployés de monuments romains, paléochrétiens ou byzantins provenant notamment de Carthage.

Le portique situé du côté sud de la cour, près de la salle de prière, comporte en son milieu un haut et large arc appareillé de plein cintre outrepassé et brisé s’élevant à plus de sept mètres du sol et reposant sur des colonnes de marbre blanc veiné à chapiteaux corinthiens. Cet imposant porche, dont l’arc est encadré de piliers saillants, est surmonté d’une base carrée sur laquelle se dresse une coupole dont la calotte semi-sphérique côtelée repose sur un tambour dodécagonal percé de seize petites fenêtres rectangulaires inscrites dans des niches arrondies. Le grand arc central du portique sud, est flanqué de chaque côté par six arcs outrepassés disposés de façon rythmée qui retombent sur des colonnes jumelées adossées à des piliers. Au total, les proportions et les dispositions générales de la façade du portique sud, avec ses treize arcs dont celui du milieu constitue une sorte d’arc de triomphe couronné d’une coupole, forment un ensemble ayant « un air de puissante majesté » selon l’historien et sociologue Paul Sebag.

Vue intérieure de l’une des galeries qui bordent la cour |

Détails de la cour

L’ensemble formé par la cour et les galeries qui l’entourent couvre une aire immense aux dimensions de l’ordre de 90 mètres de longueur sur 72 mètres de largeur, s’étendant ainsi sur près des deux tiers de la superficie totale de la mosquée. La cour est revêtue de dalles de pierre dans sa partie nord, alors que le reste du pavement est presque entièrement composé de plaques en marbre blanc. Près de son centre se trouve un cadran solaire horizontal auquel on accède par un petit escalier ; cet ouvrage, qui permet de déterminer l’heure des prières, porte une inscription en écriture naskhi gravée sur le marbre qui donne le nom de l’artisan Ahmad Ibn Qâsim Ibn Ammâr Al-Sûsî et la date de réalisation (1258 de l’hégire qui correspond à l’année 1842). Le collecteur d’eau de pluie ou impluvium, probablement l’œuvre du bey mouradite Mohamed (1686-1696), est un ingénieux système qui assure le captage (grâce à la surface légèrement déclive de la cour) puis le filtrage des eaux de pluie au niveau d’un bassin central meublé d’arcs outrepassés sculptés dans le marbre blanc. Débarrassées de leurs impuretés, les eaux se déversent dans une vaste citerne souterraine voûtée, soutenue par des piliers massifs en maçonnerie. Dans la cour se trouvent également plusieurs puits dont certains sont placés côte à côte. Leurs margelles, obtenues à partir de bases de colonnes antiques évidées, portent les rainures des cordes remontant les seaux.

Détail de chapiteaux de la cour surmontés d’un petit cadran solaire | Gros plan sur le collecteur d’eau de pluie |

Minaret

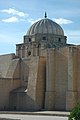

Le minaret, qui occupe le centre de la façade septentrionale, la plus étroite de l’édifice, domine la mosquée du haut de ses 31,5 mètres et se trouve assis sur une base carrée de 10,7 mètres de côté. Situé à l’intérieur de l’enceinte et ne disposant pas d’accès direct par l’extérieur, il est constitué de trois niveaux dégressifs superposés dont le dernier est coiffé d’une coupole. Le premier niveau, haut de 18,9 mètres, s’amincit d’environ cinquante centimètres de sa base à son sommet. Le deuxième niveau, haut de cinq mètres et large de 7,65 mètres, est décoré sur chacun de ses quatre côtés de trois niches à fond plat surmontées d’arcs outrepassés. Le troisième niveau, mesurant 5,45 mètres de hauteur (coupole non comprise) sur 5,5 mètres de largeur, présente sur ses quatre faces une arcade en fer à cheval flanquée de colonnes et encadrée de deux arcades aveugles plus étroites ; il est couronné d’une petite coupole sur trompes côtelée, sans doute postérieure à son élévation. Les premier et deuxième étages disposent d’un garde-corps crénelé aux merlons arrondis. Le minaret servait à la fois de tour de guet et de point d’appel à la prière.

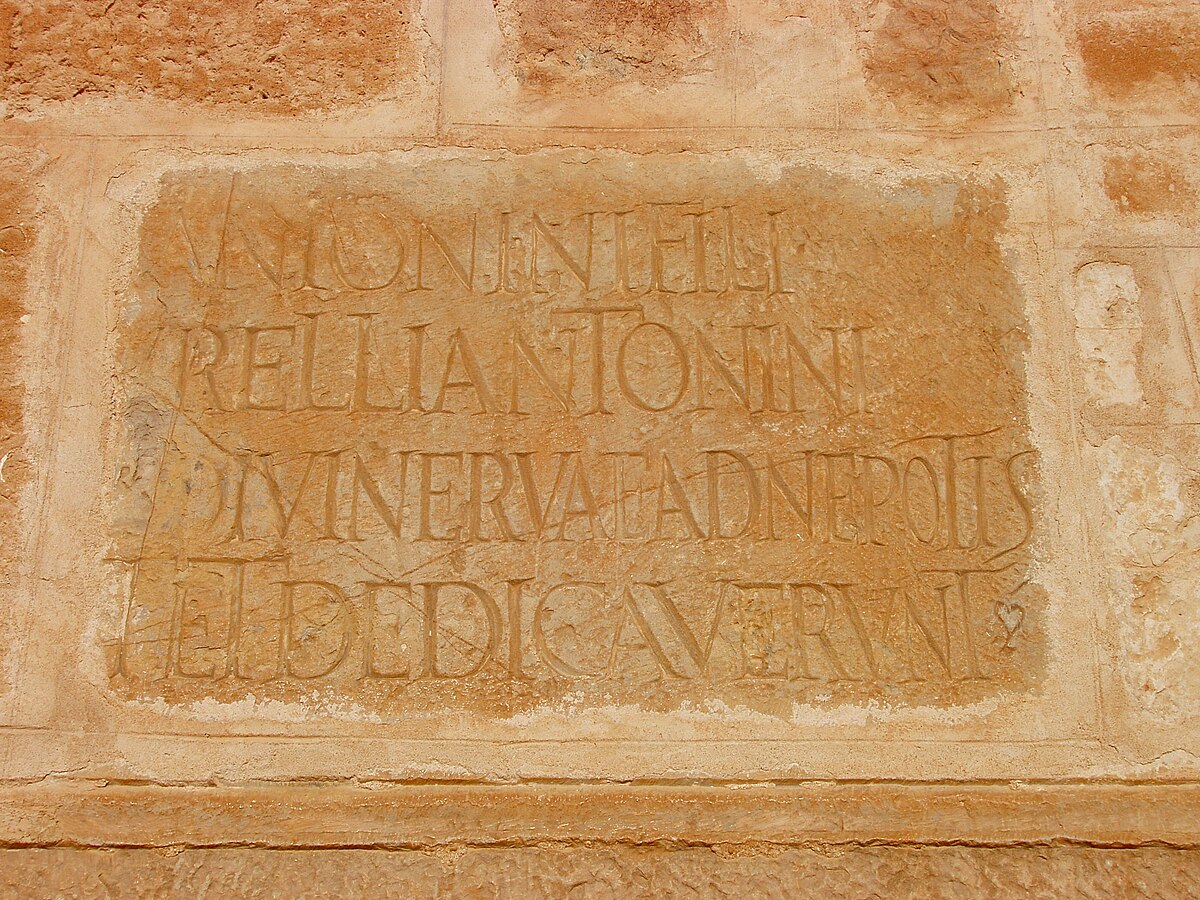

La porte qui en ouvre l’accès est encadrée de sculptures d’origine antique ; elle est surmontée d’un arc de décharge en fer à cheval. Les premières assises du minaret sont faites de larges pierres antiques provenant de sites romains et byzantins, dont certaines portent des inscriptions latines. Leur utilisation remonte probablement aux travaux effectués sous le gouverneur omeyyade Bichr Ibn Safwan vers 725 où elles ont été réemployées à la base de la tour. La plus grande partie du minaret, œuvre des princes aghlabides datée de la première moitié du IXe siècle, est constituée d’assises régulières de moellons taillés avec soin, conférant ainsi à l’ouvrage une homogénéité et une unité stylistique jugées admirables.

L’intérieur comprend un escalier de 129 marches tournant autour d’un pilier central et surmonté d’une voûte en berceau. Il permet d’accéder aux étages ainsi qu’aux terrasses du minaret. La façade sud donnant sur la cour est percée de fenêtres qui en assurent l’éclairage et l’aération alors que les trois autres façades, orientées au nord, à l’est et à l’ouest, sont percées de petites ouvertures en forme de meurtrières. Datant du début du VIIIe siècle ou de 836, il constitue dans les deux cas le plus vieux minaret du monde musulman ainsi que le plus vieux au monde qui soit toujours debout.

Par son ancienneté et ses caractéristiques architecturales, le minaret de la Grande Mosquée de Kairouan apparaît comme le prototype de tous les minarets de l’Occident musulman : il a servi de modèle aussi bien en Afrique du Nord qu’en Andalousie. Bien que de forme massive et de décoration assez austère, il se distingue néanmoins par une allure harmonieuse et un aspect majestueux.

Salle de prière

La salle de prière se trouve du côté méridional de la cour ; on y accède par 17 portes en bois sculpté. Un portique à double rangée d’arcades précède la vaste salle de prière qui se présente sous la forme d’un rectangle de 70,6 mètres de largeur et de 37,5 mètres de profondeur.

La salle hypostyle est divisée en dix-sept nefs et huit travées ; les nefs sont orientées perpendiculairement au mur de la qibla (qui correspond au mur méridional de la salle de prière). Plus larges que les autres, la nef centrale et la travée qui longe le mur de la qibla se croisent à angle droit au devant du mihrab. Ce dispositif, dit « en T », que l’on rencontre également dans les deux mosquées irakiennes de Samarra (vers 847), a été repris dans de nombreuses mosquées maghrébines et andalouses dont il devient une caractéristique.

La nef centrale, sorte d’allée triomphale qui mène au mihrab, est nettement plus haute et plus large que les seize autres nefs de la salle de prière. Elle est bordée, de chaque côté, d’une rangée de colonnes géminées qui portent deux lignes d’arcades surmontées d’un décor en plâtre sculpté composé de médaillons ornés de motifs géométriques et floraux.

Éclairée par d’impressionnants lustres sur lesquels sont appliquées d’innombrables petites lampes en verre, la nef centrale ouvre sur le portique sud de la cour par une monumentale porte en bois délicatement ouvragée, réalisée vers 1828 sous le règne des Husseinites. Cette dernière, possédant quatre vantaux richement sculptés de moulures géométriques en relief, sur fond de rinceaux et d’entrelacs étoilés, est ornée au niveau du tympan d’un vase stylisé à partir duquel surgissent des enroulements raffinés de tiges et de feuilles. Sous le tympan se trouve une longue inscription sculptée en relief, en caractères naskhi, comportant des vers qui commémorent la date d’exécution de la porte. Les autres portes de la salle de prière, dont certaines datent de l’époque hafside, sont toutes à deux vantaux et se distinguent par leur décor à motifs essentiellement géométriques (formes hexagonales, octogonales, rectangulaires, etc.).

| Gros plan sur l’une des portes en bois sculpté de la salle de prière | Gros plan sur le riche décor sculpté de la partie supérieure de la grande porte de la salle de prière |

Gros plan sur l’un des vantaux en bois ouvragé de la grande porte de la salle de prière | |

Vue extérieure de la coupole qui surplombe le mihrab |

Colonnes et plafonds

Dans la salle de prière, les 414 colonnes de marbres précieux, de granite ou de porphyre (sur plus de 500 colonnes que compte au total la mosquée), prélevées sur des sites antiques du pays tels que Sbeïtla, Carthage, Hadrumète et Chemtou, supportent des arcs qui sont le plus souvent en plein cintre outrepassés. Une légende raconte qu’on ne pouvait les compter sans devenir aveugle. Les chapiteaux surmontant les fûts des colonnes offrent une grande diversité de formes et de styles (corinthiens, ioniques, composites, etc.). Certains chapiteaux ont été sculptés pour la mosquée, mais d’autres (les plus nombreux) proviennent d’édifices romains ou byzantins (datables du IIe au VIe siècle) et ont été remployés. Selon l’archéologue allemand Christian Ewert, la disposition particulière des remplois qui entourent le mihrab obéirait à un programme bien défini et dessinerait symboliquement le plan du dôme du Rocher. Les fûts des colonnes sont taillés dans des marbres de différentes couleurs et d’origines diverses. Ceux en marbre blanc proviennent d’Italie, certains fûts situés dans la zone du mihrab sont en porphyre rouge importé d’Égypte, alors que ceux réalisés en marbre de couleur verdâtre ou rose sont issus des carrières de Chemtou, au nord-ouest de la Tunisie actuelle. Bien que les fûts soient de hauteurs variées, les colonnes sont agencées de façon ingénieuse afin de soutenir harmonieusement la retombée des arcs. La différence de hauteur est compensée par le développement variable des bases, des chapiteaux et des sommiers ; un certain nombre de ces sommiers sont en bois de cèdre. Les tirants en bois, qui s’enfoncent généralement à la base de l’imposte, relient les colonnes entre elles et maintiennent l’écartement des arcs, renforçant ainsi la stabilité de l’ensemble des structures sur lesquelles reposent les plafonds de la salle de prière et permettant également d’éviter tout risque de fléchissement des supports.

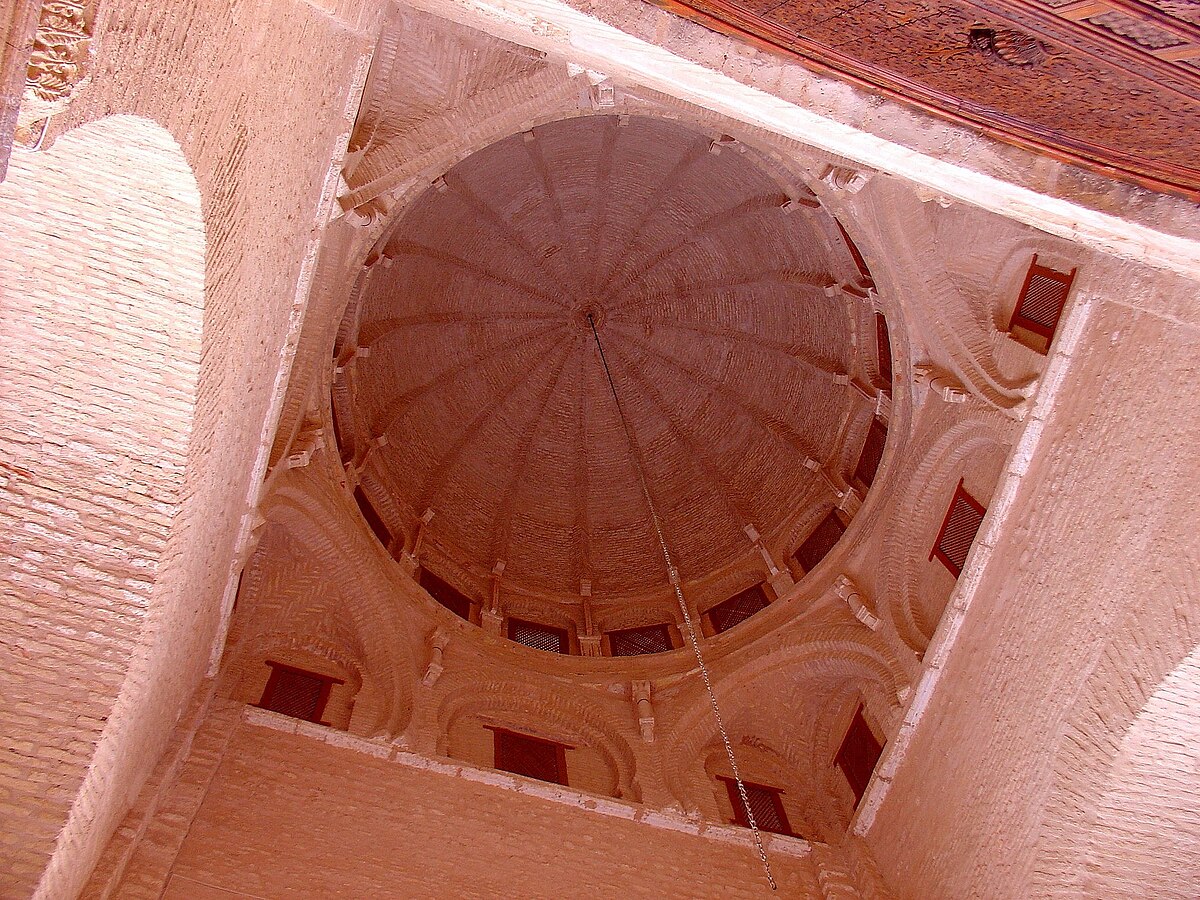

Le couvrement de la salle de prière est quant à lui réalisé par des plafonds peints de motifs végétaux et deux coupoles : l’une au départ de la nef centrale et l’autre en avant du mihrab. Cette dernière, dont la calotte hémisphérique est creusée de 24 cannelures concaves rayonnantes autour du sommet, repose sur des trompes côtelées en forme de coquille et un tambour circulaire percé de huit fenêtres entre lesquelles s’intercalent seize niches groupées par deux. Les niches sont tapissées de panneaux de pierre sculptés, ornés de motifs géométriques et floraux caractéristiques du répertoire décoratif aghlabide : coquilles, arcs polylobés, rosaces, feuilles de vigne stylisées, etc. De l’extérieur, cette coupole du mihrab présente un dôme côtelé à vingt-quatre godrons qui repose sur un tambour octogonal aux faces légèrement concaves, élevé sur une base carrée décorée, sur chacune de ses trois faces sud, est et ouest, de cinq niches à fond plat surmontées d’arcs en plein cintre ; la niche du milieu est creusée d’un oculus lobé inscrit dans un cadre circulaire.

Les plafonds peints constituent un ensemble unique de planches, poutres et consoles retraçant près de mille ans de l’histoire de la peinture sur bois. Les consoles en bois offrent une grande variété de style et de décor ; en forme de corbeau ou de sauterelle aux ailes déployées ou fixes, elles se caractérisent par un décor qui combine des motifs floraux peints ou sculptés avec des rainures. Les plus anciennes planches remontent à l’époque aghlabide (IXe siècle) et présentent un décor de rinceaux et de fleurons sur fond rouge qui est constitué de carrés à côtés concaves dans lesquels sont inscrites des fleurettes à quatre pétales de couleur verte et bleue ; celles réalisées sous la dynastie ziride (XIe siècle) se caractérisent par des inscriptions en écriture kufique de couleur noire à pourtour doré et dont les hampes des lettres se terminent par des fleurons bilobés, le tout sur un fond de couleur marron orné d’un simple décor floral.

Les planches peintes à l’époque hafside (au cours du XIIIe siècle) offrent un décor constitué de motifs floraux blancs et bleus s’entrelaçant avec des arcs polylobés de couleur verte. Les plus récentes, datées des XVIIe et XVIIIe siècles (essentiellement datées de l’époque des beys mouradites), se distinguent par un décor épigraphique constitué de longs textes en noir et rouge sur fond vert-olive pour celles peintes vers 1618-1619, sous le règne de Mourad I Bey, alors que celles qui remontent au XVIIIe siècle présentent des inscriptions en écriture naskhi blanche sur un fond oranger.

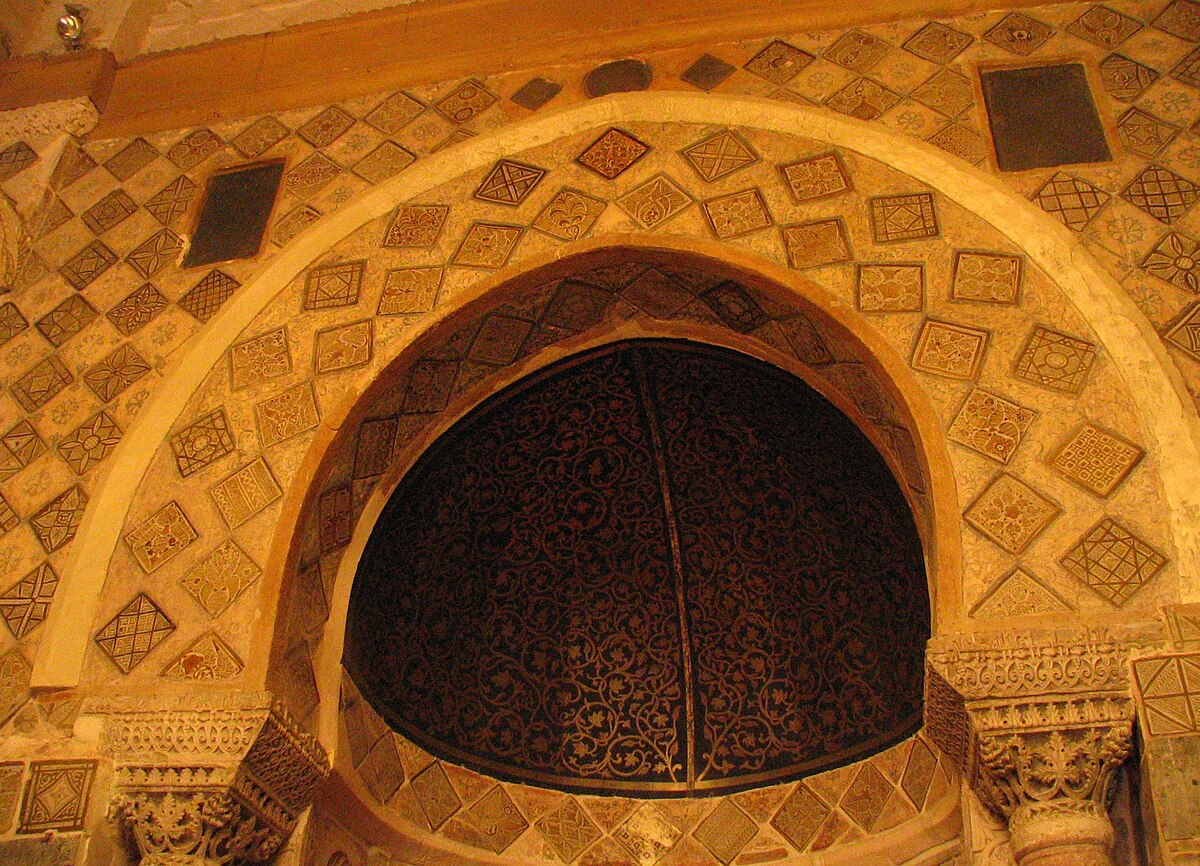

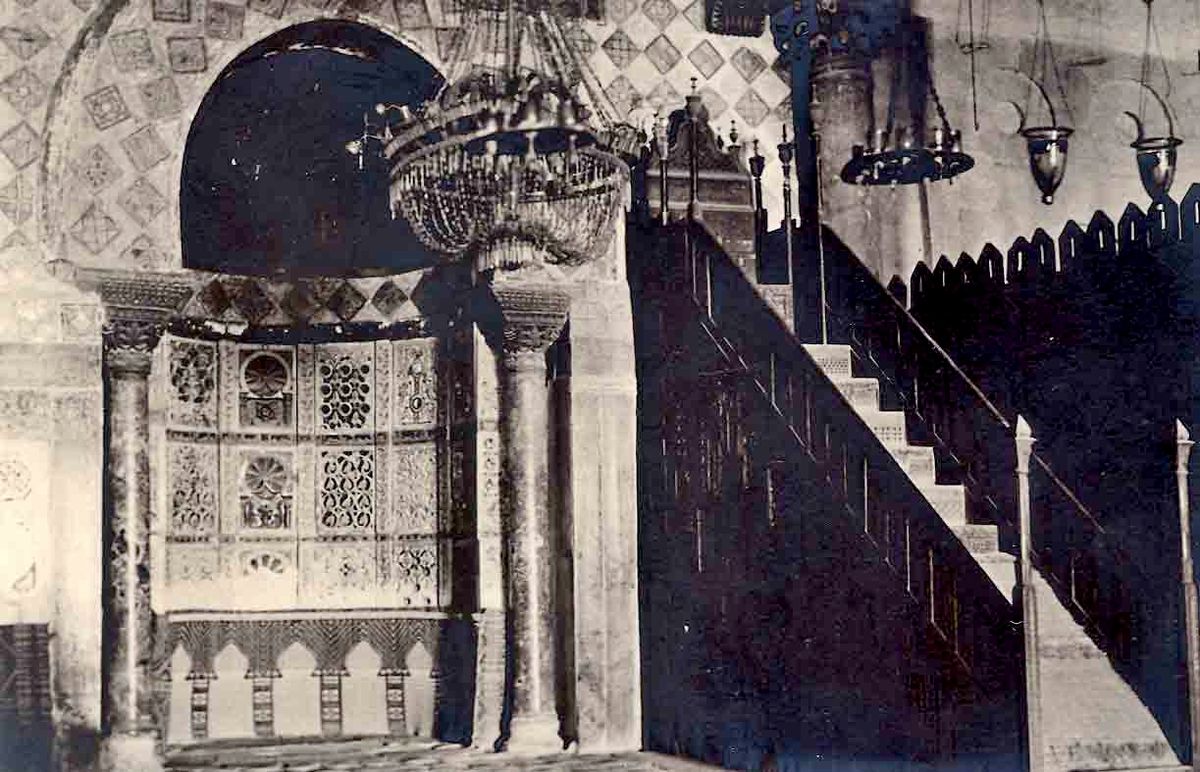

Mihrab

Le mihrab, qui indique la qibla (direction de La Mecque) et devant lequel se tient l’imam lorsqu’il dirige la prière, est aménagé au milieu du mur méridional de la salle de prière. Il est formé par une niche en cul de four encadrée de deux colonnes de marbre et coiffée d’une demi-coupole en bois peint. La niche mesure deux mètres de longueur, 4,5 mètres de hauteur et 1,6 mètres de profondeur. Considéré comme l’exemple le plus ancien du mihrab concave, il daterait dans son état actuel des années 862-863.

Ce mihrab, dont la décoration constitue un témoin remarquable de l’art musulman dans les premiers siècles de l’islam, se distingue par son aspect harmonieux et la qualité de ses ornements. Il est entouré au niveau de sa partie supérieure de 139 carreaux de céramique à reflets métalliques faisant chacun 21,1 centimètres de côté et disposés sur pointe en damier. Divisés en deux groupes, ils sont datés du début de la seconde moitié du IXe siècle mais on ne sait avec certitude s’ils ont été réalisés à Bagdad ou à Kairouan par un artisan bagdadi ; la controverse sur la provenance de ces carreaux agite ainsi les spécialistes. Ces carreaux lustrés à décor essentiellement floral et végétal (fleurs stylisées, palmettes asymétriques et feuillages sur fond de hachures et de damiers) appartiennent à deux séries : l’une polychrome, caractérisée par une plus grande richesse de tons allant de l’or clair au jaune clair, sombre ou ocre et du rouge brique au brun laqué ; l’autre monochrome est d’un beau lustre qui va de l’or fumé à l’or vert.

L’enduit qui les entoure est décoré de motifs végétaux bleus datables du XVIIIe siècle ou de la première moitié du XIXe siècle. L’arc de tête du mihrab, outrepassé, surhaussé et brisé à la clef, repose sur deux colonnes de marbre rouge à veines jaunes surmontées de chapiteaux de style byzantin qui portent deux sommiers sculptés de motifs floraux et ornés, chacun, d’une inscription kufique en relief.

La paroi du mihrab est revêtue de 28 panneaux de marbre blanc sculptés et ajourés qui sont agencés en sept registres verticaux de quatre éléments ; ces panneaux présentent une grande variété de motifs végétaux et géométriques parmi lesquels la feuille de vigne stylisée, la fleurette, la coquille, les tresses ainsi que les rinceaux symétriques, superposés ou entrecroisés. Les ajourages laissent deviner, derrière, une niche plus ancienne sur laquelle ont circulé plusieurs hypothèses.

Si l’on se réfère au récit d’Al-Bakri, historien et géographe andalou du XIe siècle, il s’agirait du mihrab réalisé par Oqba Ibn Nafi, le fondateur de Kairouan ; Lucien Golvin estime pour sa part qu’il ne s’agit pas d’un ancien mihrab mais d’une construction à peine ébauchée qui sert peut-être de support aux panneaux de marbre et remonterait soit aux travaux de Ziadet Allah Ier (817-838), soit à ceux d’Aboul Ibrahim aux alentours des années 862-863. Au-dessus du revêtement en marbre, la niche du mihrab est coiffée d’une voûte en forme de demi-coupole réalisée en bois cintré de mancenillier. Recouverte d’un enduit épais entièrement peint, la concavité de la voûte est ornée d’enroulements de rinceaux entremêlés de feuilles de vigne à cinq lobes, de fleurons à trois lobes et de grappes pointues, le tout de couleur jaune sur fond bleu nuit ; ce décor peint, d’une grande élégance, date aussi du IXe siècle.

Minbar

Le minbar, situé à droite du mihrab et servant à l’imam pour les prêches du vendredi et des Aïds, est une chaire en forme d’escalier comportant un siège supérieur auquel on accède par onze marches et mesurant 3,93 mètres de longueur pour 3,31 mètres de hauteur.

Daté du IXe siècle (vers 862) et hérité du sixième souverain aghlabide Aboul Ibrahim (856-863), il est en bois de teck indien. De toutes les chaires du monde musulman, c’est certainement le plus ancien exemple de minbar encore conservé de nos jours. Probablement réalisé par des ébénistes de Kairouan (mais certains chercheurs évoquent aussi Bagdad), il se compose de plus de 300 pièces sculptées et assemblées d’une grande richesse ornementale (motifs végétaux et géométriques évoquant des modèles omeyyades et abbassides), parmi lesquelles environ 90 panneaux rectangulaires admirablement sculptés de pommes de pin, de tiges minces et souples, de feuilles de vigne et d’acanthe, de fleurons, de fruits lancéolés délicatement ciselés en surface et de diverses formes géométriques (carrés, losanges, hexagones, rosaces, étoiles, etc.). La bordure supérieure de la rampe du minbar est ornée d’un riche décor végétal qui comprend des rinceaux enroulés en boucles alternées ; chaque boucle enveloppe une feuille de vigne étalée accompagnée d’une grappe de raisin pendante. Au début du XXe siècle, le minbar fait l’objet d’une restauration minutieuse. Bien qu’ayant plus de onze siècles d’existence, tous les panneaux, à l’exception de neuf, sont originaux et dans un bon état de conservation ; la qualité et la finesse d’exécution de ce minbar font de lui un véritable chef-d’œuvre selon Paul Sebag. Cette ancienne chaire du IXe siècle se trouve toujours à son emplacement d’origine, à côté du mihrab.

Maqsura

La maqsura, située à proximité du minbar, est une clôture délimitant une enceinte privée qui permet au souverain et à ses hauts dignitaires de suivre la prière solennelle du vendredi sans se mêler aux simples fidèles. Joyau de l’art du bois réalisé sous le règne du prince ziride Al-Muizz ben Badis et daté de la première moitié du XIe siècle, elle est considérée comme la plus ancienne encore en place dans le monde islamique. Il s’agit d’une clôture en bois de cèdre finement sculptée et ciselée sur les trois côtés de motifs géométriques divers mesurant 2,8 mètres de hauteur, huit mètres de longueur et six mètres de largeur. Sa principale parure est la frise calligraphiée qui la couronne ; cette dernière, surmontée d’une ligne de merlons ajourés et pointus, est ornée d’une inscription en caractère kufique fleuri sculptée sur fond d’entrelacs végétaux, représentant l’un des plus beaux exemplaires de bandeaux épigraphiques de l’art islamique.

La bibliothèque située à proximité est accessible par une porte dont les pieds-droits et le linteau sont en marbre sculpté, ornés d’une frise à décor floral. La fenêtre de la bibliothèque se signale par un décor élégant qui présente deux colonnes, encadrant l’ouverture, sur lesquelles repose un arc en fer à cheval surmonté d’une arcature aveugle à six arcs outrepassés qui sont couronnés par une série de merlons en dents de scie.