Grand Pingouin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Grand Pingouin | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification (COI) | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Aves | ||||||||

| Ordre | Charadriiformes | ||||||||

| Famille | Alcidae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Pinguinus Bonnaterre, 1791 | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758) | |||||||||

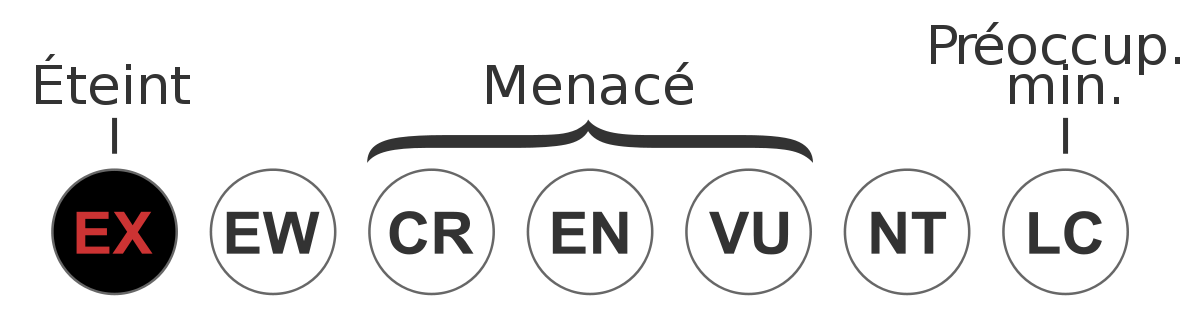

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le Grand Pingouin (Pinguinus impennis ou Alca impennis), aussi appelé Pingouin brachyptère était l'unique représentant du genre Pinguinus. Cette espèce est éteinte depuis 1844 environ.

Cet oiseau s’était développé pour tirer profit d’une niche écologique particulière, mais cette adaptation l'a rendu incapable de résister à la prédation des hommes. L’utilisation de navires permit aux hommes d’aborder les îles reculées et d’atteindre les régions côtières inaccessibles par voie terrestre ; ils purent ainsi poursuivre les grands pingouins jusque dans leurs derniers refuges.

Description

Le Grand pingouin mesurait 80 cm de long, avec une queue de 8 cm et un bec de 11 cm.

Les parties supérieures sont noires, ainsi que la tête, le cou, la queue et l'aile, contrastant avec le blanc des parties inférieures et les bords des rémiges secondaires. L'iris est brun foncé, et devant l'œil se trouve une large tache blanche, ovale. Bec et pattes sont noirs.

Répartition géographique

Selon des documents historiques, l'espèce était présente au Canada dans quatre provinces, soit le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve.

Histoire

Le grand pingouin ayant perdu la faculté de voler, il était aisément chassé par l'Homme lorsqu'il se rendait sur des îles de l’Atlantique nord pour y nicher au sol en vastes colonies. De plus, sa grande taille en faisait une cible de choix. Les grands pingouins passaient 10 mois de l’année en mer et, seule la nécessité de nicher, pour leur reproduction, les poussait à gagner la terre ferme pour quelques courtes semaines.

Le grand pingouin était chassé pour servir de nourriture et comme appât de pêche. Ensuite, lorsqu'il se raréfia, on continua de le massacrer pour satisfaire à la demande qui existait pour sa graisse et pour son plumage (utilisé à l'époque pour les chapeaux). Ils furent également recherchés pour le commerce lucratif de peaux et d'œufs pour les collections scientifiques.

Au début, les grands pingouins furent évincés de leurs sites de nidification les plus accessibles. Ensuite, ils furent régulièrement pourchassés jusque dans les endroits les plus retirés. Au début du XVIIIe siècle, ils ne nichaient plus que sur quelques grandes îles, toutes à l’accostage difficile. Il semble que la plus grande des colonies de nidification était implantée sur l’île Funk, au large des côtes de Terre-Neuve, où les oiseaux se rassemblaient en grand nombre au cours des mois de mai et juin.

Malheureusement pour eux, l’île était située à proximité de la longue route maritime reliant l’Europe à l’Amérique. Les marins affamés se rassasièrent de ces créatures sans défense et s’aperçurent que non seulement ils fournissaient une source commode de nourriture, mais aussi que leurs plumes et l’huile extraite de leurs corps étaient des produits très utiles. À la fin du XVIIIe siècle, cette vaste colonie s'était éteinte du fait de l'Homme, et le Grand Pingouin ne nichait plus que sur quelques îles au large de l’Islande. Sur l’une d’elles en particulier, l’espèce trouva pour un temps un asile. C’était une île baptisée Geirfuglasker (ce qu’on peut traduire par « île du Grand Pingouin »). Les oiseaux étaient ici à l’abri uniquement parce que les principaux courants marins étaient si puissants et imprévisibles qu’il était presque impossible d’aborder. Geirfuglasker fut bientôt la seule île abritant l'espèce mais l'explosion d’un volcan sous-marin durant l’hiver 1830 engloutit Geirfuglasker sous les vagues et l’île disparut de la surface de l’océan. Quand les quelques grands pingouins survivants voulurent regagner leur rocher de nidification, ils ne le trouvèrent plus et furent forcés de choisir un autre site. Ce qu’ils firent, optant pour l’île d’Eldey, un gros rocher qui présentait un inconvénient majeur : bien que difficile, l’accostage y était possible, ce qui rendait la colonie vulnérable. Lors du premier raid sur l’île, 24 oiseaux furent capturés. Environ un an plus tard, 13 autres furent pris. Chaque raid successif rapportait des prises en nombre décroissant, jusqu’à ce qu’en juin 1844 seulement 2 individus (un mâle et une femelle) furent tués. On n’en revit plus jamais par la suite.

Le récit de l'extinction de ces présumés « derniers » oiseaux a presque acquis le statut de légende et il présente de nombreuses variantes. Toutes celles-ci ont pour origine les notes de deux ornithologues, qui consignèrent leur récit après s’être longuement entretenus avec les Islandais qui avaient effectivement participé à l’événement. Il ressort de leurs notes que le 2 ou le 3 juin 1844, un bateau de pêche quitta l’Islande et mit le cap sur l’île d’Eldey. Là, trois membres de l’équipage débarquèrent et repérèrent deux grands pingouins parmi des centaines d’oiseaux de mer plus petits. Ils poursuivirent le couple, les capturèrent tous deux et les étranglèrent. Les hommes retournèrent au bateau et remontèrent à bord avec beaucoup de difficulté. Une fois de retour sur la terre ferme, le chef de l’équipe prit le chemin de la capitale, Reykjavik, où il espérait vendre les oiseaux. Il semble qu’en route il rencontra, par hasard, un marchand intéressé par les grands pingouins, et les dépouilles des oiseaux furent vendues sur-le-champ. Curieusement, les peaux elles-mêmes disparurent et personne ne sait avec certitude ce qu’il en advint (il y a, cependant, de bonnes raisons de penser que ce sont les spécimens se trouvant actuellement à Los Angeles et Bruxelles), alors que les organes internes de ces deux oiseaux, conservés dans l’alcool, sont maintenant au Muséum de Zoologie de Copenhague.

Après son extinction, les reliques du Grand Pingouin – sous forme d’œufs et d’oiseaux empaillés – devinrent très recherchées. Durant la seconde moitié du XIXe siècle et après, de tels objets changeaient de mains pour d’importantes sommes d’argent. L'espèce ayant acquis un statut proche du culte, il est étonnant que l’on connaisse aussi peu de choses sur sa vie. Nous savons qu’il était incapable de voler, qu’il fréquentait les eaux de l’Atlantique nord et devait donc se nourrir de poissons et d’autres êtres océaniques. Nous savons qu’il pondait un gros œuf piriforme, que chaque année il revenait à terre durant quelques semaines pour nicher, et qu’il passait le reste de son existence en mer. Le reste n’est que spéculation.

Les plus anciennes représentations connues du grand pingouin sont les peintures de trois spécimens dans la grotte Cosquer en Méditerranée. Ces peintures datent de la dernière glaciation, lorsque l'aire de répartition du grand pingouin englobait la mer Méditerranée.