Gottfried Wilhelm Leibniz - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Philosophie

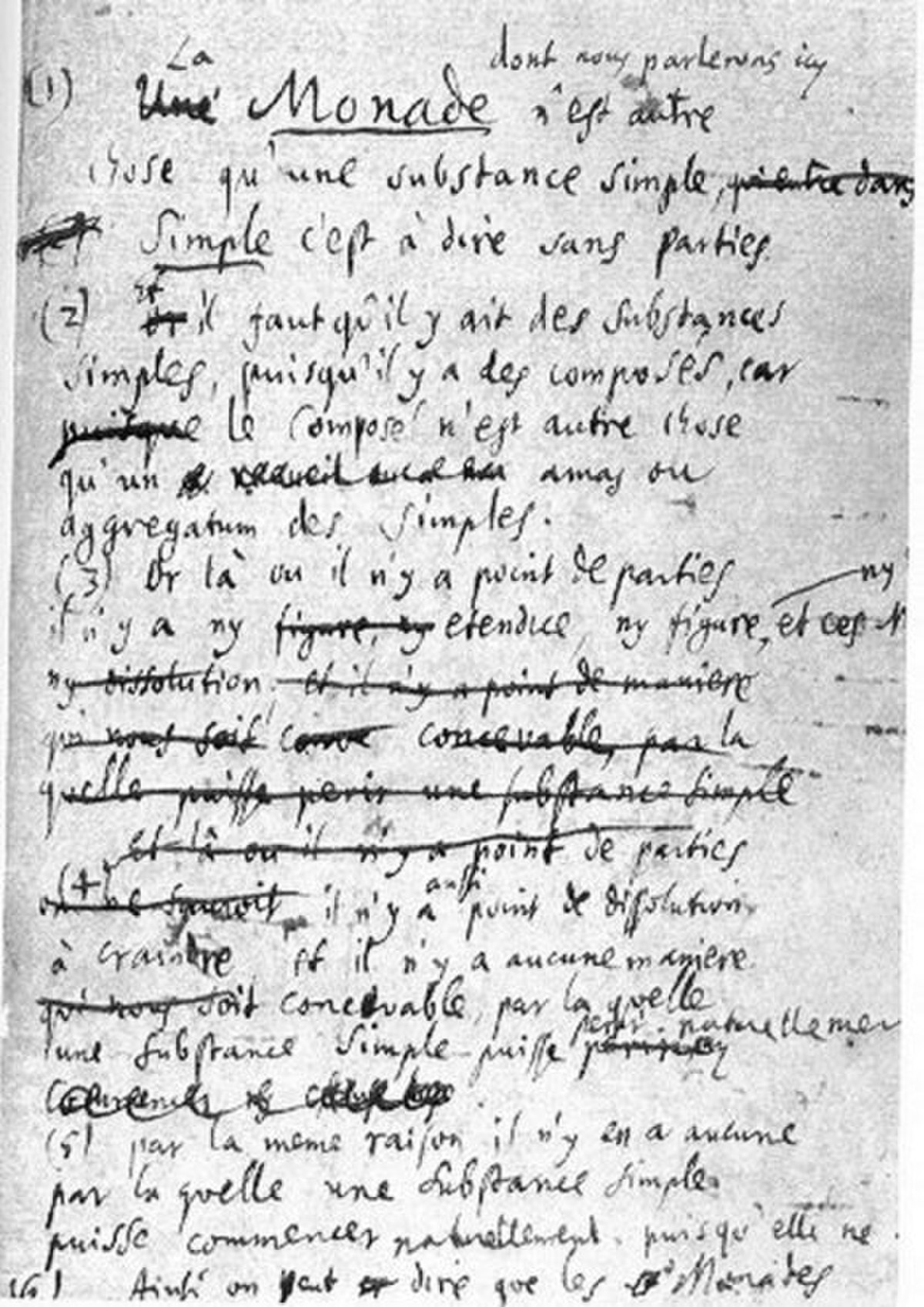

La Monadologie

Rédigée en français en 1714 et non publiée du vivant de l’auteur, la Monadologie représente une des dernières étapes de la pensée de Leibniz. En dépit de ressemblances apparentes avec des textes antérieurs, la Monadologie se distingue assez fortement d’ouvrages comme le Discours de métaphysique ou le Système nouveau de la nature et de la communication des substances. La notion de substance individuelle présente dans le Discours de métaphysique ne doit en effet pas être confondue avec celle de monade.

La force

Pour Leibniz, la physique a sa raison dans la métaphysique. Si la physique étudie les mouvements de la nature, quelle réalité est ce mouvement ? Et quelle cause a-t-il ? Le mouvement est relatif, c'est-à-dire qu'une chose se meut selon la perspective d’où nous la regardons. Le mouvement n’est donc pas la réalité elle-même ; la réalité est la force qui subsiste en dehors de tout mouvement et qui en est la cause : la force subsiste, le repos et le mouvement étant des différences phénoménales relatives.

Leibniz définit la force comme « ce qu’il y a dans l’état présent, qui porte avec soi un changement pour l’avenir. » Cette théorie entraîne un rejet de l’atomisme ; en effet, si l’atome est une réalité absolument rigide, alors il ne peut perdre de force dans les chocs. Il faut donc que ce que l’on nomme atome soit, en réalité, composé et élastique. L’idée d’atome absolu est contradictoire :

- « Les atomes ne sont que l’effet de la faiblesse de notre imagination, qui aime à se reposer et à se hâter à venir dans les sous divisions ou analyses. »

Ainsi la force est-elle la réalité : la force est substance, et toute substance est force. La force est dans un état, et cet état se modifie suivant des lois du changement. Cette succession d’états changeants possède un ordre régulier, c.-à-d. que chaque état a une raison (cf. principe de raison suffisante) : chaque état s’explique par celui qui précède, il y trouve sa raison. À cette notion de loi se rattache également l’idée d’individualité : l’individualité est pour Leibniz une série de changements, série qui se présente comme une formule :

- « La loi du changement fait l’individualité de chaque substance particulière. »

La monade

Toute substance se développe ainsi suivant des lois intérieures, en suivant sa propre tendance : chacune a donc sa loi propre. Ainsi, si nous connaissons la nature de l’individu, pouvons-nous en dériver tous les états changeants. Cette loi de l’individualité implique des passages à des états non seulement nouveaux, mais aussi plus parfaits.

Ce qui existe est donc pour Leibniz l’individuel ; il n’existe que des unités. Ni les mouvements, ni même les corps n’ont cette substantialité : la substance étendue cartésienne suppose en effet quelque chose d’étendu, elle est seulement un composé, un agrégat qui ne possède pas par lui-même la réalité. Ainsi, sans substance absolument simple et indivisible, n’y aurait-il aucune réalité. Leibniz nomme monade cette réalité. La monade est conçue selon le modèle de notre âme :

- « l’unité substantielle demande un être accompli, indivisible et naturellement indestructible, puisque sa notion enveloppe tout ce qui lui doit arriver, ce qu’on ne saurait trouver ni dans la figure ni dans le mouvement… Mais bien dans une âme ou forme substantielle, à l’exemple de ce que l’on appelle moi. »

Nous faisons l’observation de nos états internes, et ces états (sensations, pensées, sentiments) sont en un perpétuel changement : notre âme est une monade, et c’est d’après son modèle que nous pouvons concevoir la réalité des choses, car il y a sans doute dans la nature d’autres monades qui nous sont analogues. Par la loi de l’analogie (loi qui se formule « tout comme ceci»), nous concevons toute existence comme n’étant qu’une différence de degré relativement à nous. Ainsi, par exemple, il y a des degrés inférieurs de conscience, des formes obscures de la vie psychique : il y a des monades à tous les degrés de clarté et d’obscurité. Il y a une continuité de toutes les existences, continuité qui trouve son fondement dans le principe de raison.

Dès lors, puisqu’il n’existe que des êtres doués de représentations plus ou moins claires, dont l’essence est dans cette activité représentative, la matière se trouve réduite à l’état de phénomène. La naissance et la mort sont également des phénomènes dans lesquels les monades s’obscurcissent ou s’éclaircissent. Ces phénomènes ont de la réalité dans la mesure où ils sont reliés par des lois, mais le monde, d’une manière générale, n’existe qu’en tant que représentation.

Ces monades, en se développant selon une loi interne, ne reçoivent aucune influence de l’extérieur :

- « 7. II n’y a pas moyen aussi d’expliquer comment une Monade puisse être altérée ou changée dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu’on n’y saurait rien transposer, ni concevoir en elle aucun mouvement interne qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans, comme cela se peut dans les composés ou il y a du changement entre les parties. Les Monades n’ont point de fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. » (Monadologie)

Ajoutons que le concept de monade a été influencé par la philosophie de Pierre Gassendi, lequel reprend la tradition atomiste incarnée par Démocrite, Épicure et Lucrèce. En effet l'atome, du grec "atomon" (indivisible) est l'élément simple dont tout est composé. La différence majeure avec la monade étant que celle-ci est d'essence spirituelle alors que l'atome est d'essence matérielle, et donc l'âme, qui est une monade chez Leibniz, est composée d'atomes chez Lucrèce.

L’harmonie préétablie

Dès lors, comment expliquer que tout se passe dans le monde comme si les monades s’influençaient réellement mutuellement ? Leibniz explique cette concordance par une harmonie universelle entre tous les êtres, et par un créateur commun de cette harmonie :

- « Aussi Dieu seul fait la liaison et la communication des substances, et c’est par lui que les phénomènes des uns se rencontrent et s’accordent avec ceux des autres, et par conséquent qu’il y a de la réalité dans nos perceptions. » (Discours de métaphysique)

Si les monades semblent tenir compte les unes des autres, c’est parce que Dieu les a créées pour qu’il en soit ainsi. C’est par Dieu que les monades sont créées d’un coup par fulguration, à l’état d’individualité qui les fait être comme de petits dieux. Chacune possède un point de vue singulier sur le monde, une vue de l’univers en miniature, et toutes ses perspectives ont ensemble une cohérence interne, tandis que Dieu possède l’infinité des points de vue qu’il crée sous la forme de ces substances individuelles. La force et la pensée intimes des monades sont donc une force et une pensée divines. Et l’harmonie est dès l’origine dans l’esprit de Dieu, c'est-à-dire elle est préétablie.

Si certains commentateurs (par exemple Alain Renaut, 1989) ont voulu voir dans l'harmonie préétablie un schème abstrait qui rétablit, seulement après coup, la communication entre les monades, monades qui seraient alors les signes d'une fragmentation du réel en unités indépendantes, cette interprétation a été rejetée par l'un des commentaires les plus importants de l'œuvre de Leibniz, celui de Dietrich Mahnke, intitulé La synthèse de la Mathématique universelle et de la Métaphysique de l'individu (1925). Inspirant celui de Michel Fichant, Mahnke souligne que l'harmonie universelle précède la monade: le choix de chaque monade se fait non pas par des volontés particulières de Dieu, mais par une volonté primitive, qui choisit l'ensemble des monades : chaque notion complète d'une monade individuée est ainsi enveloppée dans le choix primitif du monde. Aussi, « l'universalité harmonique (...) est inscrite dans la constitution interne primitive de chaque individu. ».

Il ressort enfin de cette idée de la monade que l’univers n’existe pas en dehors de la monade, mais qu’il est l’ensemble de toutes les perspectives. Ces perspectives naissent de Dieu. Tous les problèmes de la philosophie sont ainsi déplacés dans la théologie.

Cette transposition pose des problèmes qui ne sont pas vraiment résolus par Leibniz :

- comment une substance absolue peut-elle naître ?

- comment Dieu peut-il avoir une infinité de perspectives et en faire des substances au sein d’une harmonie préétablie ?

Malebranche résumera tous ces problèmes en une formule : Dieu ne crée pas des dieux.

L’union de l’âme et du corps

Sa théorie de l’union de l’âme et du corps suit naturellement de son idée de la monade. Le corps est un agrégat de monades, dont les rapports avec l’âme sont réglés dès le départ comme deux horloges que l’on aurait synchronisées. Leibniz décrit ainsi la représentation du corps (c.-à-d. du multiple) par l’âme :

- « Les âmes sont des unités et les corps sont des multitudes. Mais les unités, quoiqu’elles soient indivisibles, et sans partie, ne laissent de représenter des multitudes, à peu près comme toutes les lignes de la circonférence se réunissent dans le centre. »

Théodicée

Le terme de « théodicée » signifie étymologiquement « justice de Dieu » (du grec théos, Dieu, et dikè, justice), c’est un discours se proposant de « justifier la bonté de Dieu par la réfutation des arguments tirés de l’existence du mal dans ce monde, et par suite la réfutation des doctrines athées ou dualistes qui s'appuient sur ces arguments ». Il est essentiel de souligner le principal enjeu de la théodicée leibnizienne. La question est d’abord : comment accorder l’existence du mal avec l’idée de la perfection générale de l’univers ? Mais, par delà les difficultés internes à la métaphysique leibnizienne, on trouve le problème suivant : comment accorder l’idée de la responsabilité ou de la culpabilité de l’homme dans le mal avec le sentiment que cet homme agit de la seule manière dont il était possible qu’il agît. La réponse de Leibniz au conflit entre nécessité et liberté est originale.

L’exemple de Judas le traître, tel qu’il est analysé dans la section 30 du Discours de Métaphysique est éclairant : certes, il était prévisible de toute éternité que ce Judas-là dont Dieu a laissé l’essence venir à l’existence, pècherait comme il a péché, mais il n’empêche que c’est bien lui qui pèche. Le fait que cet être limité, imparfait (comme toute créature) entre dans le plan général de la création, et donc tire en un sens son existence de Dieu, ne le lave pas en lui-même de son imperfection. C’est bien lui qui est imparfait, de même que la roue dentée, dans une montre, n’est rien d’autre qu’une roue dentée : le fait que l’horloger l’utilise pour fabriquer une montre ne rend pas cet horloger responsable du fait que cette roue dentée n’est rien d’autre, rien de mieux qu’une roue dentée.

Le principe de raison suffisante, parfois nommé principe de « la raison déterminante » ou le « grand principe du pourquoi », est le principe fondamental qui a guidé Leibniz dans ses recherches : rien n’est sans une raison qui explique pourquoi il est plutôt qu’il n’est pas, et pourquoi il est ainsi plutôt qu’autrement. Leibniz ne nie pas que le mal existe. Il affirme toutefois que tous les maux ne peuvent pas être moindres : ces maux trouvent leur explication et leur justification dans l’ensemble, dans l’harmonie du tableau de l’univers. « Les défauts apparents du monde entier, ces taches d’un soleil dont le nôtre n’est qu’un rayon, relèvent sa beauté bien loin de la diminuer ». (Théodicée, 1710 - parution en 1747).

Répondant à Bayle, il établit la démonstration suivante: si Dieu existe, il est parfait et unique. Or, si Dieu est parfait, il est « nécessairement » tout-puissant, toute bonté et toute justice, toute sagesse. Ainsi, si Dieu existe, il a, par nécessité, pu, voulu et su créer le moins imparfait de tous les mondes imparfaits; le monde le mieux adapté aux fins suprêmes.

En 1759, dans le conte philosophique Candide, Voltaire fait de son personnage Pangloss le porte-parole du providentialisme de Leibniz. Il y déforme volontairement sa doctrine en la réduisant à la formule: « tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Cette formule ne se trouve pas dans l’œuvre leibnizienne. Jean-Jacques Rousseau rappellera à Voltaire l’aspect contraignant de la démonstration de Leibniz : « Ces questions se rapportent toutes à l’existence de Dieu. (…) Si l’on m’accorde la première proposition, jamais on n’ébranlera les suivantes; si on la nie, il ne faut pas discuter sur ses conséquences. » (Lettre du 18 août 1756)

Toutefois le texte de Voltaire ne s'oppose pas à Leibniz sur un plan théologique ni métaphysique : le conte de Candide trouve son origine dans l'opposition entre Voltaire et Rousseau, et son contenu cherche à montrer que ce ne sont pas les raisonnements des métaphysiciens qui mettront fin à nos maux, faisant l'apologie d'une philosophie volontariste invitant les hommes à organiser eux-mêmes la vie terrestre et où le travail est présenté comme source de progrès matériels et moraux qui rendront les hommes plus heureux.

Nouveaux essais sur l’entendement humain

Les Nouveaux essais sur l'entendement humain, rédigés en français, sont la réponse de Leibniz à l’Essai sur l’entendement humain de John Locke. Le philosophe anglais défend une position empiriste, selon laquelle toutes nos idées nous viennent de l’expérience. Leibniz, sous la forme d’un dialogue imaginaire entre Philalèthe, qui cite les passages du livre de Locke, et Théophile, qui lui oppose les arguments leibniziens, défend une position innéiste : certaines idées sont en notre esprit dès la naissance. Ce sont des idées qui sont constitutives de notre entendement même, comme celle de causalité. Les idées innées peuvent être activées par l'expérience, mais il a fallu pour cela qu’elles existent d’abord potentiellement dans notre entendement.

Les Nouveaux essais sont achevés en 1705. Mais la mort de Locke convainc Leibniz de reporter à plus tard leur publication. Ils ne paraîtront finalement qu’en 1765.