Goéland argenté - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Populations

Évolution des populations

Selon J. Henry et J.Y. Monnat, au début du XIXe siècle, le goéland argenté était commun sur les littoraux picards, normands et bretons. La collecte des œufs de cette espèce la cantonnait à des zones peu accessibles, telles que falaises escarpées et îlots rocheux. À partir du milieu du XIXe siècle, la collecte d'œufs, devenue commerciale, et la chasse de cet oiseau, pour le loisir ou pour alimenter en plumes le commerce de la chapellerie, ont abouti au tournant du XXe siècle à une disparition presque totale du goéland argenté sur les côtes françaises.

Cependant dans les années 1920, des colonies de cet oiseau, peut-être restaurées grâce à des oiseaux provenant des îles Anglo-Normandes, furent de nouveau signalées en Bretagne. On retrouve la même histoire au niveau européen : la collecte des œufs, par exemple, atteignait au XIXe siècle des proportions très importantes, de 300 à 800 œufs par jour sur l'île du Texel aux Pays-Bas, et jusqu'à 10 000 par saison de ponte sur l'île de Sylt en Allemagne.

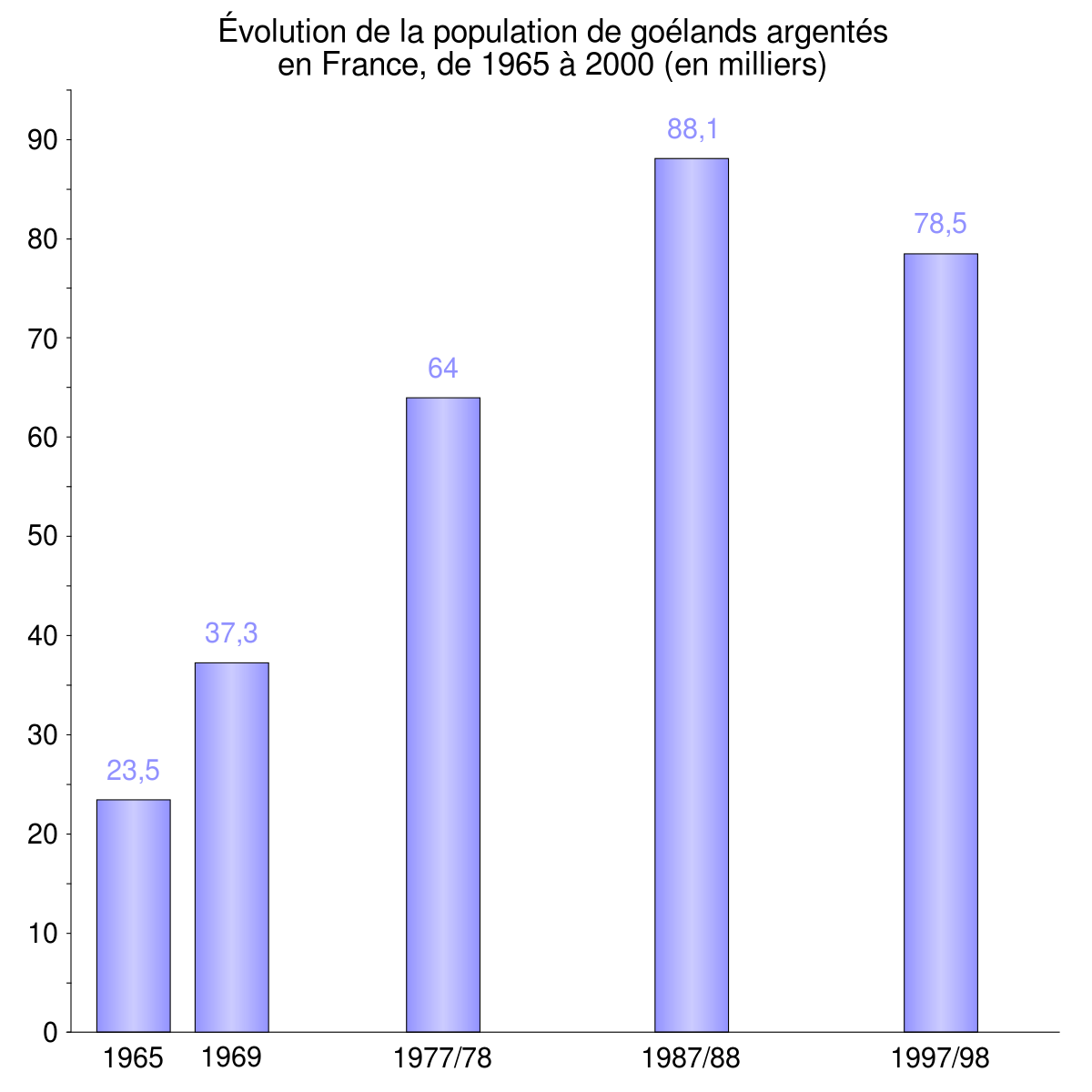

Au cours du XXe siècle, le nombre de couples de goélands nicheurs a fortement augmenté, avec un accroissement consécutif de son aire de répartition : par exemple, dans les années 1970, le goéland argenté a recommencé à nicher dans le bassin d'Arcachon, où il n'avait plus niché depuis longtemps, et qui constitue en 2010 la limite sud de son aire de nidification. Cette progression est imputée à divers facteurs. Tout d'abord, l'arrêt presque complet de la chasse et de la récolte des œufs de goéland argenté a diminué la pression de prédation exercée sur l'espèce. Ensuite, l'accroissement de la population humaine a mis à la disposition de cet oiseau de nouvelles ressources alimentaires, comme les animaux produits dans de nouveaux types d'exploitations agricoles (pisciculture, conchyliculture, etc.), ou l'augmentation de la quantité d'ordures accessibles, notamment dans les décharges publiques, ou encore l'augmentation de la quantité de déchets de poisson rejetés en mer, suite à l'accroissement de l'industrie de la pêche. Enfin, s'étant adapté à la présence de l'homme, le goéland argenté a aussi depuis les années 1960 profité de nouveaux sites de nidification, tels que les toits des bâtiments urbains.

En France, les goélands argentés ont commencé à nicher en ville dans les années 1970. À la fin des années 1980, environ 2 % de la population des goélands argentés de ce pays avait colonisé le milieu urbain, et ce pourcentage a atteint 13,6 % à la fin des années 1990. Ces colonies urbaines se trouvent parfois dans des villes un peu en retrait des côtes, comme Rennes, colonisée en 1987. En Grande-Bretagne, cette colonisation a débuté dès les années 1920 et s'étend à des villes plus éloignées des côtes, mais le pourcentage de populations urbaines n'atteignait que 8 % en 1994.

La tendance actuelle est à la stabilisation de l'accroissement des populations de goélands argentés. Ceci est peut-être dû à une raréfaction des sources de nourriture, liée à la fermeture des décharges à ciel ouvert, ou à la surpêche conduisant à la raréfaction du poisson ou aux modifications des techniques de pêche, mais aussi à une saturation des sites de nidification, avec un accroissement récent de la concurrence du goéland marin et du goéland brun. Une autre cause possible est l'accroissement de la régulation des populations de goélands argentés dû à différents facteurs, comme l'intensification de la prédation exercée par le goéland marin, les campagnes de destructions mises en place localement, mais aussi les épidémies, comme l'épidémie de botulisme de type C qui causa la mort de plus de 10 000 oiseaux de mer entre 2000 et 2004 au sud de la Suède, notamment de nombreux goélands argentés. Il y a même eu au tournant du XXIe siècle une réduction des effectifs au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas.

Selon BirdLife International, la population européenne (hors Russie) comprenait en l'an 2000 entre 660 000 et 900 000 couples nicheurs, et plus de 800 000 individus hivernants. Les pays comptant le plus de couples nicheurs sont la Norvège (plus de 150 000 couples) et le Royaume-Uni (plus de 140 000 couples).

Taux de survie et longévité

Le taux de survie des oisillons au nid est faible, environ de 30 %. En effet, les oisillons de goélands argentés subissent la prédation des renards et des rapaces, mais aussi du goéland marin lorsque ce dernier niche à proximité, ou parfois même d'adultes de la même espèce.

Après l'essor et jusqu'à l'âge de 4 ans, le taux de survie devient plus élevé chez les juvéniles et atteint 63 % ; par la suite, le taux de survie chez les adultes augmente encore jusqu'à environ 85 % chez les mâles et 99 % chez les femelles.

Le goéland argenté commence à se reproduire à partir de la quatrième année pour le mâle et de la cinquième année pour la femelle. Sa durée de vie moyenne est de 12 ans, mais un individu bagué, accidentellement piégé dans un filet de pêche aux Pays-Bas, est mort à l'âge de 34 ans et 9 mois. Les individus domestiqués peuvent vivre encore plus longtemps : Paul Géroudet cite l'exemple d'un goéland argenté ayant atteint l'âge de 49 ans.