Glucosinolate - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répulsion des insectes ravageurs

Les glucosinolates sont stockés dans toutes les parties de la plante et libérés lors d'une attaque de phytophages. Quand les tissus sont endommagés, les glucosinolates entrent en contact avec la myrosinase et sont hydrolysés en composés actifs, comme les Isothiocyanates, connus aussi sous le nom d'« huile de moutarde ». Beaucoup de ces produits sont toxiques pour les bactéries, champignons, nématodes et insectes. Pour les insectes, les isothiocyanates sont toxiques aussi bien en phase gazeuse, que par contact ou après ingestion.

Il a aussi été démontré que les chenilles légionnaires (Spodoptera eridania) faisaient moins de dégâts sur les pieds de moutarde brune riche en glucosinolate et myrosinase que sur ceux en contenant moins. Plusieurs études ont établi que les isothiocyanates aromatiques avaient une activité insecticide sur les larves et les œufs de charançons.

Cependant, le principe de coévolution a permis à certains insectes de s'adapter à ce système de défenses des plantes. Ainsi la piéride de la rave (Pieris rapae) détourne l'hydrolyse du glucosinolate (grâce à une protéine PrNSP) en nitrile qui peut être rejeté dans les fèces et qui est moins toxique. Plutella xylostella désulfate les glucosinolates en métabolites qui ne peuvent plus être utilisés en substrat par la myrosinase. Le puceron du chou (Brevicoryne brassicae) détourne les défenses des plantes en stockant le composé toxique dans son hémolymphe, ce qui le rend à son tour toxique pour son prédateur Adalia bipunctata.

Dégradation des glucosinolates

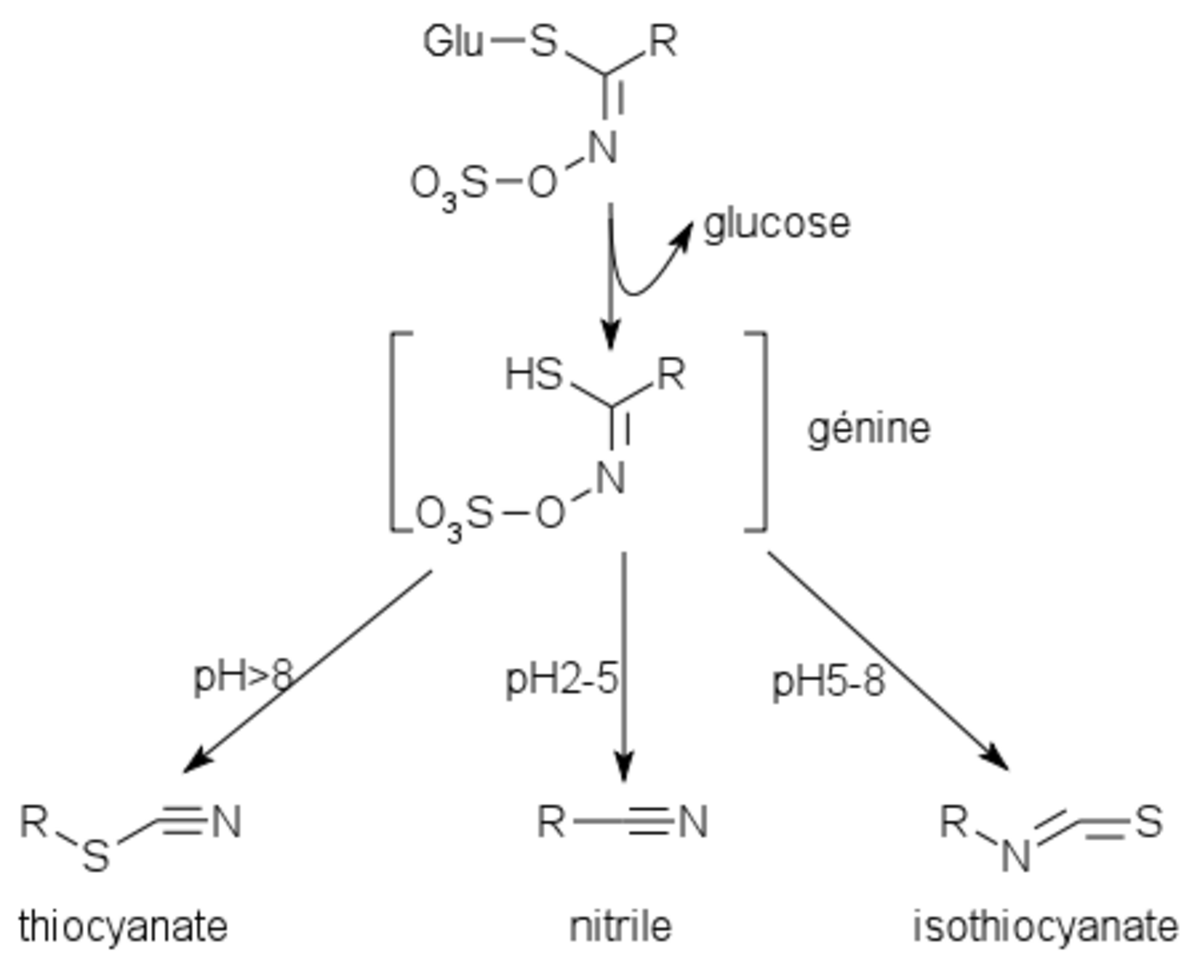

Les glucosinolates sont stockés dans les vacuoles avec de l'acide ascorbique où ils restent non actifs tant qu'ils ne rencontrent pas une enzyme, la myrosinase. Celle-ci est localisée dans certaines cellules du phloème ou du mésophylle, isolée des glucosinolates. Lorsque le tissu de la plante est lésé, la compartimentation est détruite et l'enzyme entre alors en contact avec le glucosinolate et déclenche son hydrolyse. Dans tous les cas, la génine est libérée et se réarrange en fonction du pH. L'explosion de cette "bombe à moutarde" libère un grand nombre de composés très réactifs et à forte odeur :

- si le pH est neutre, il se forme un isothiocyanate, très réactif, volatil, à forte odeur et à goût amer. C'est le produit d'hydrolyse dominant pour beaucoup d'espèces.

- si le pH est acide, il se forme du nitrile.

- la formation d'un thiocyanate est également possible à pH>8, lorsque la génine du glucosinolate dérive du tryptophane. Le dit thiocyanate étant ensuite catalysé par les peroxydases afin de produire l'antimicrobien hypothiocyanite.

La nature des produits d'hydrolyse dépend de la nature chimique de la chaîne R, de la présence de réactants (ascorbates) et d'ions ferreux.

Effets bioprotecteurs des glucosinolates

A forte dose dans l'alimentation, les glucosinolates sont toxiques et antinutritifs mais à faibles doses, en dessous des seuils de toxicité, leurs produits de dégradation ont des propriétés antifongiques, antibactériennes, anti-oxydantes, antimutagéniques et anticarcinogéniques, toutes bénéfiques.

De nombreuses études se sont intéressées au potentiel bioprotecteur des produits d'hydrolyse des glucosinolates à savoir les isothiocyanates, les nitriles et les thiocyanates. L'enzyme responsable de cette dégradation, la myrosinase, est présente dans la plante mais on la trouve aussi dans la microflore intestinale.

Diverses études ont montré que les résidus de brocoli étendus sur des sols contaminés par un champignon responsable du flétrissement verticillien (Verticillium dahliae), permettait de diviser par 5 les microsclérotes.

Activités antibactériennes

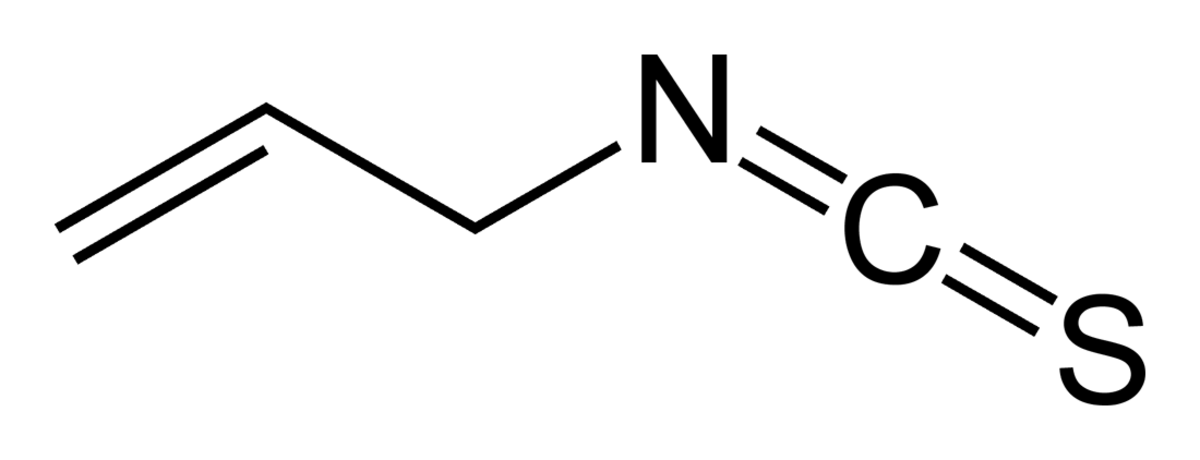

L'isothiocyanate d'allyle (ou allylsénévol) a une bonne activité antibactérienne qui est utilisée à des fins de conservation des aliments. Les viticulteurs italiens s'en servent pour créer une atmosphère stérile dans les cuves de moût en fermentation, mais ce composé ayant des notes piquantes de moutarde, aucune trace ne doit être présente dans le vin.

Le sulforaphane, un isothiocyanate commun, est capable d’inactiver une bactérie redoutable, Helicobacter pylori. En effet, lorsque celle-ci infecte sur le long terme l’estomac, elle accroit le risque de cancer gastrique. Il a été montré que l’administration de 7,5 μmol/ml de sulforaphane à des souris portant une xénogreffe gastrique humaine est capable d’éradiquer en 5 jours H. pylori. Yanaka et coll. ont montré en 2009, que la consommation de germes de brocoli permettait de réduire significativement l’infection par H. pylori chez les humains. L’équipe a donné à 48 Japonais infectés par la bactérie, 70 grammes de germes de brocoli pendant 8 semaines et l’équivalent en germes de luzerne comme placebo aux témoins et constaté une baisse significative des biomarqueurs de l’infection chez les consommateurs de brocoli et pas chez le groupe témoin.

| Isothiocyanates | Formules | Le glucosinolate précurseur | Sources alimentaires |

|---|---|---|---|

| ISOTHIOCYANATES | |||

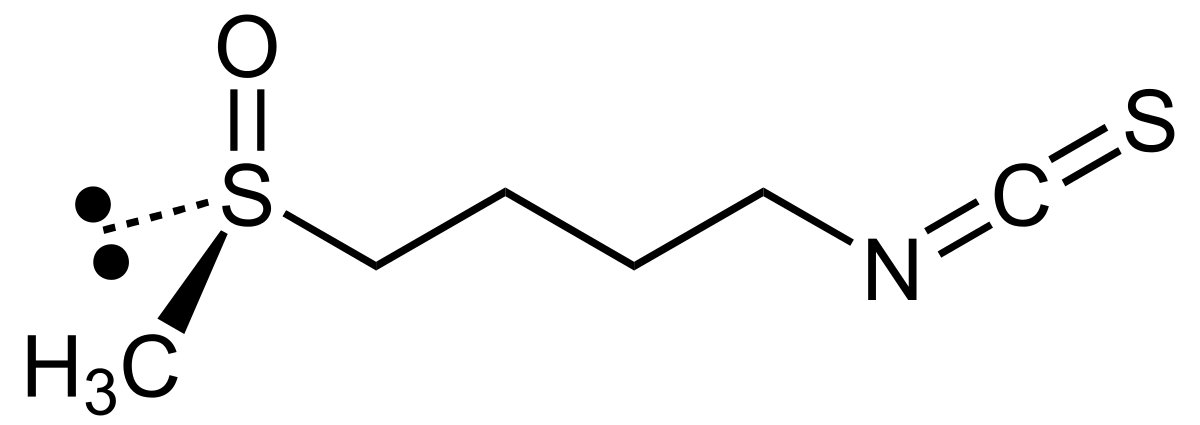

| Sulforaphane |

| Glucoraphanine R=4-(Méthylsulfinyle)butyle | Brocoli, choux de Bruxelles, choux-fleurs |

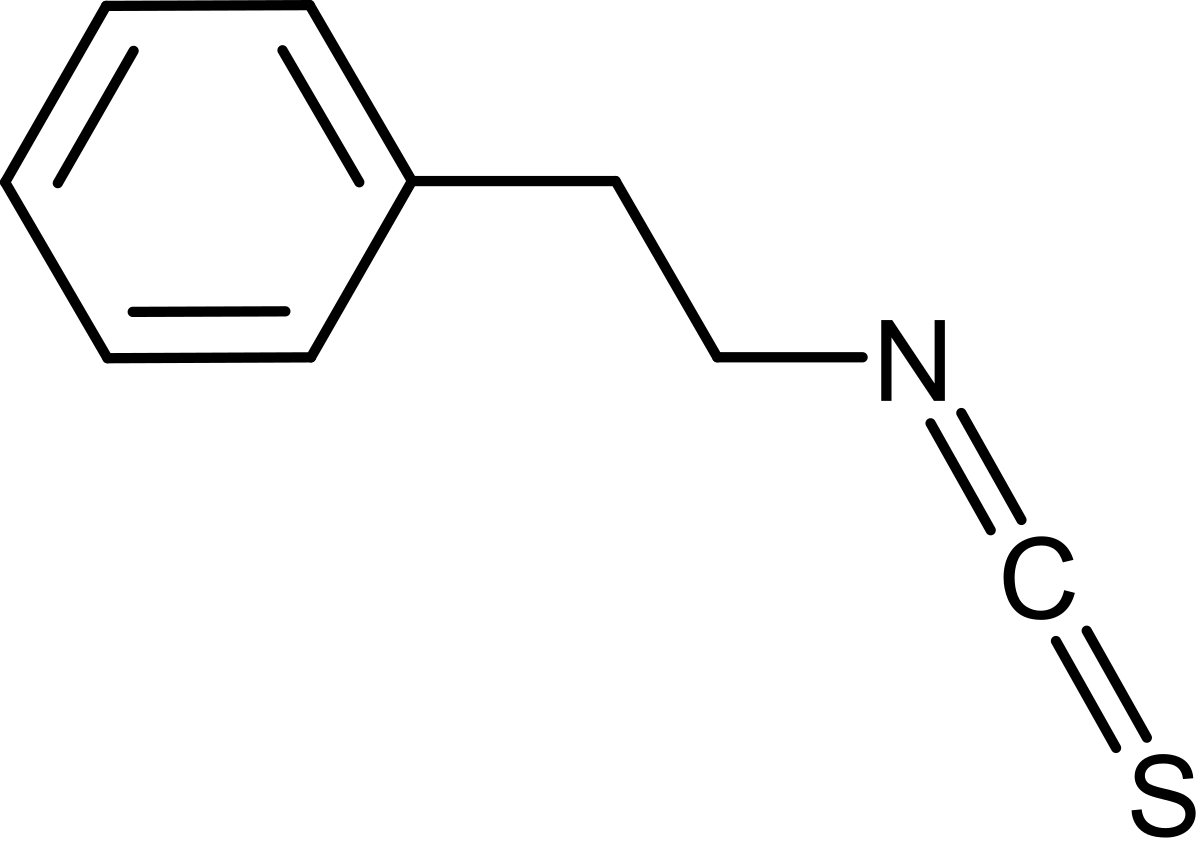

| Isothiocyanate de phénéthyle |

| Gluconasturtiine R=2-Phényléthyle | Cresson (Nasturtium officinale), racine de raifort (Armoracia rustica) |

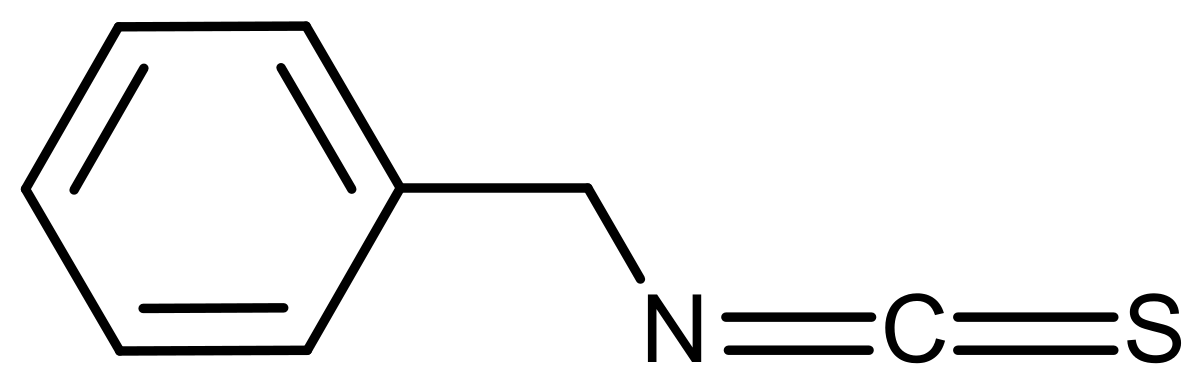

| Isothiocyanate de benzyle |

| Glucotropaeoline R=Benzyle | Choux, cresson alénois (‘’Lepidum sativum’’), capucine (‘’Tropaeolum’’) |

| Isothiocyanate d'allyle |

| Sinigrine R=2-Propényle | Choux, racine de raifort (‘’Armoracia rustica’’), moutarde |

| INDOLE | |||

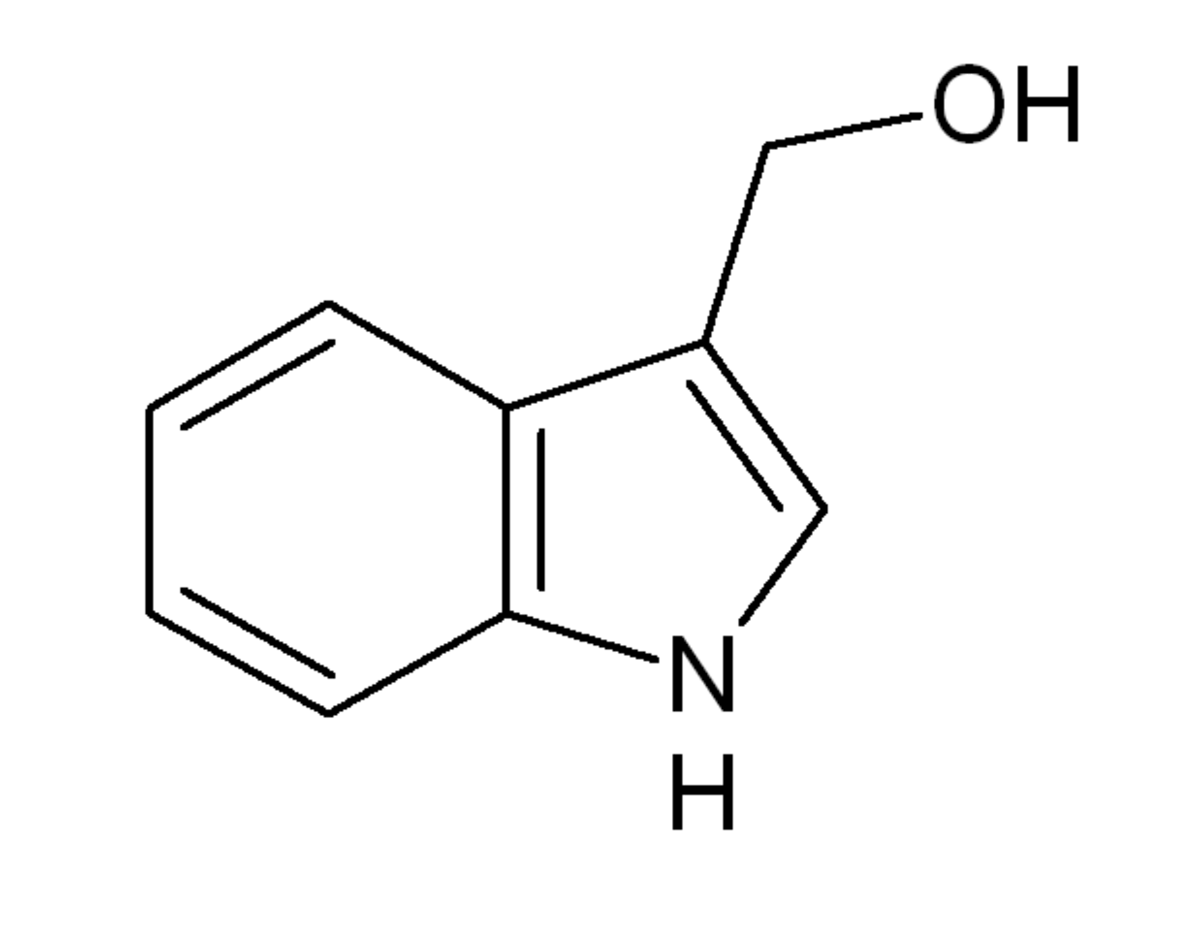

| Indole-3-carbinol |

| Glucobrassicine | Brocoli, choux-fleur |

Activité anticarcinogène

Plusieurs études épidémiologiques de cohortes suggèrent qu'une alimentation riche en crucifères pourrait protéger contre les risques du cancer du poumon et du cancer colorectal. Mais quelques autres études du même genre n'ayant pas retrouvé cette association inverse, on pense actuellement que l'effet de la consommation de crucifères pourrait être influencée par une capacité individuelle différente, d'origine génétique, à éliminer plus ou moins rapidement les produits d'hydrolyse des glucosinolates. En ce qui concerne la cancer de la prostate, Higdon et coll. (2007) concluent qu' « actuellement, les études épidémiologiques corroborent faiblement l'hypothèse qu'une prise importante de crucifères diminue le risque de cancer de la prostate ».

Les études en cancérologie animale soutiennent, elles clairement, l'hypothèse que la consommation de crucifères joue un rôle protecteur à l'encontre des substances cancérigènes. Elles montrent qu'à forte dose, les isothiocyanates et les indoles induisent des enzymes de "phase II" qui détoxifient les métabolites électrophiles susceptibles d'altérer la structure de l'ADN.