Ginkgo biloba - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Ginkgo | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Ginkgophyta | ||||||||

| Classe | Ginkgopsida | ||||||||

| Ordre | Ginkgoales | ||||||||

| Famille | Ginkgoaceae | ||||||||

| Genre | Ginkgo | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Ginkgo biloba L., 1771 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Ginkgoales | ||||||||

| Famille | Ginkgoaceae | ||||||||

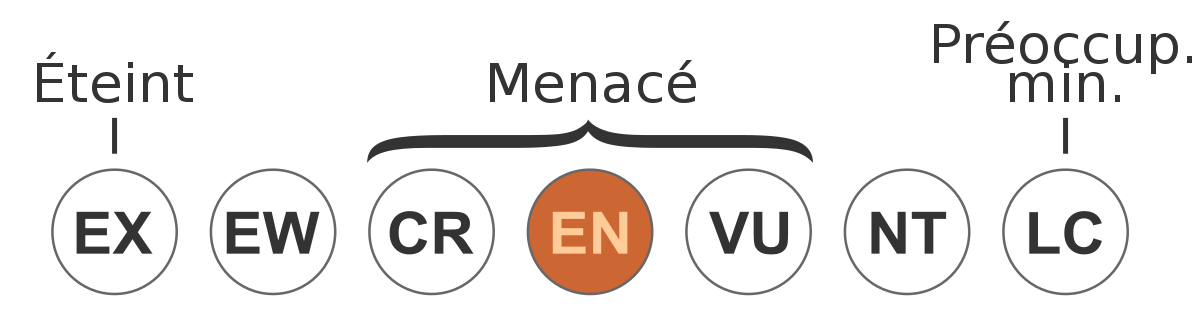

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

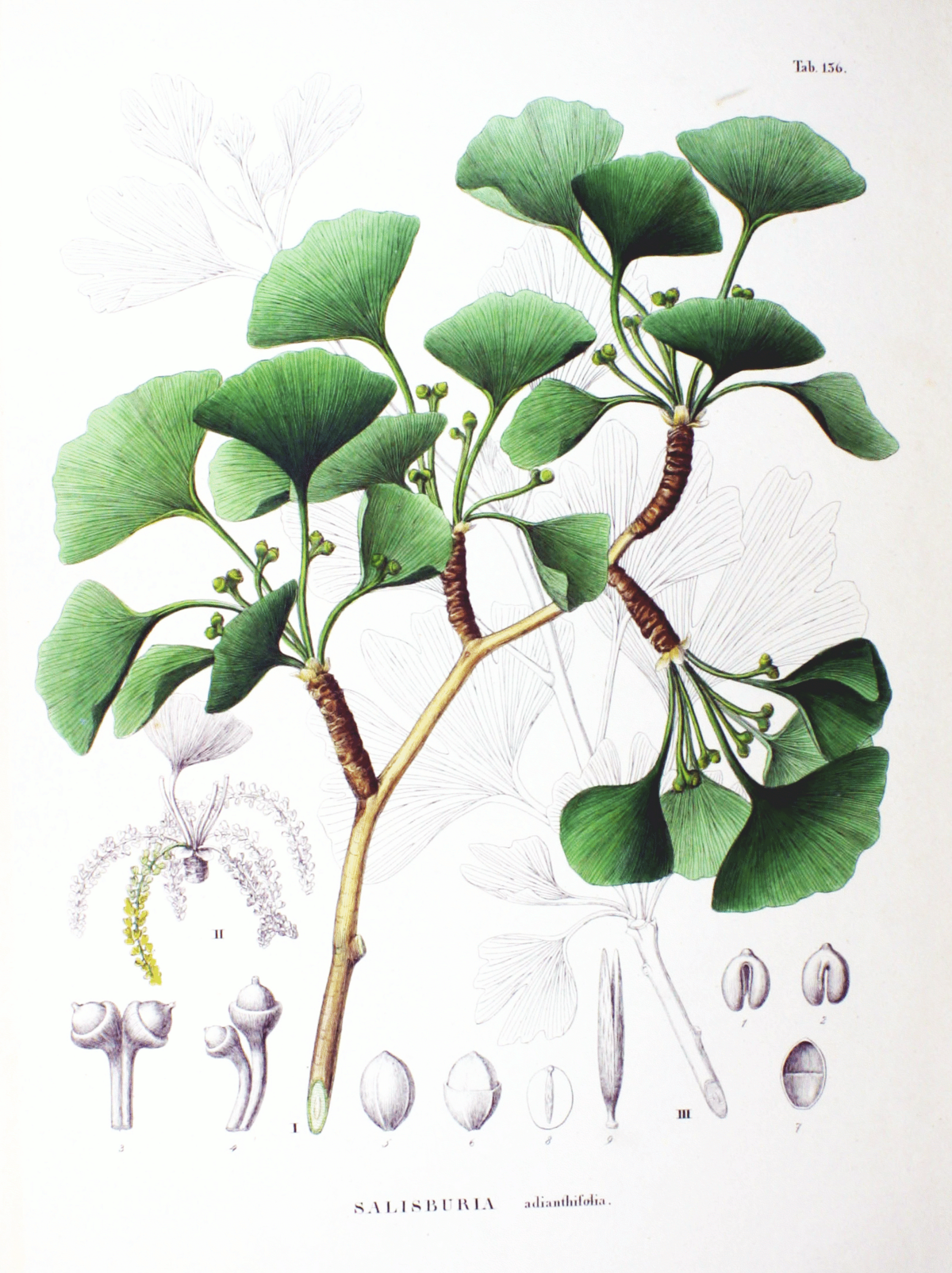

Le Ginkgo biloba ou « arbre aux quarante écus » ou « arbre aux mille écus » (银杏 yínxìng en chinois, maidenhair tree en anglais) est la seule espèce actuelle de la famille des Ginkgoaceae. Il est la seule espèce actuelle de la division des ginkgophyta. On en connaît sept autres espèces maintenant fossiles et le ginkgo est considéré comme une forme panchronique. C'est la plus ancienne famille d'arbres connue, puisqu'elle serait apparue il y a plus de 270 Ma. Elle existait déjà une quarantaine de millions d'années avant l'apparition des dinosaures.

Historique

Le Ginkgo biloba est naturalisé dans le sud-est de la Chine dans les Monts Tianmushan. Il s'agit d'une espèce cultivée, la version sauvage ayant presque complètement disparu. De là, il arrive au Japon et en Corée aux alentours du XIIe siècle.

Engelbert Kaempfer, médecin et botaniste allemand séjourna au Japon de 1690 à 1692 en mission pour la Compagnie des Indes néerlandaises. Il fut le premier Européen à avoir fait une description de cet arbre dans son mémoire Amoenitatum exoticarum (publié en 1712).

Il rapporta des graines de Ginkgo en Hollande et c’est dans le jardin botanique d’Utrecht que les premiers Ginkgo européens furent plantés vers 1750.

Le premier pied de Ginkgo biloba en France a été apporté par Auguste Broussonnet (1761-1807) qui l'avait reçu en présent de Sir Joseph Banks (1743-1820). Broussonnet le donna alors à Antoine Gouan (1733-1821) qui le planta dans le jardin botanique de Montpellier. Il donna pour la première fois des graines le 12 avril 1812. En 1795, une bouture prise sur ce ginkgo de Montpellier est plantée au Jardin des plantes de Paris. Ces deux arbres sont toujours vivants à ce jour.

Origine du nom

Le nom latin ginkgo vient de l'ancienne lecture japonaise ginkyō du mot chinois 銀杏, notée ぎんきょう avec la notation rekishiteki kanazukai dans l'atlas botanique « Kinmôzui » de Nakamura Tekisai (1629 - 1702).

En chinois moderne, 銀 se prononce yín et signifie « argent », tandis que 杏 se prononce xìng et signifie « abricot ». Le composé 銀杏 se prononce alors yínxìng : « abricot d’argent ».

En japonais moderne, ces caractères chinois se prononcent ginnan ぎんなん, en réservant le plus souvent cette prononciation pour parler du fruit, tandis que l'arbre est nommé ichō (イチョウ). La forme du « Kinmôzui » de Nakamura Tekisai n'est plus usitée.

Carl von Linné a suivi la notation ginkgo faite par Engelbert Kaempfer dans son livre Amoenitates exoticae publié en 1712. Cette notation est également présente dans les notes manuscrites de Kaempfer, ce qui exclut une erreur de typographie. Kaempfer aurait dû écrire « ginkjo » ou « ginkio » avec un « j » ou un « i » pour être cohérent avec les autres mots japonais qu'il écrivait. La romanisation Hepburn qui utilise un « y », et transcrit « ginkyō » l'ancienne lecture japonaise, ne fut inventée que beaucoup plus tard, en 1887. L'utilisation de la lettre « g » par Kaempfer demeure donc inexpliquée.

Le mot biloba vient quant à lui de la forme caractéristique des feuilles, fendues en deux lobes.

Le nom d’« arbre aux quarante écus » vient du fait que le botaniste français M. de Pétigny a acheté, en 1788, 5 plants de ginkgo à un botaniste anglais pour la somme considérable de 200 livres, soit 40 écus d’or.

Le nom d’« arbre aux mille écus » est aussi expliqué par l’aspect de ses feuilles qui deviennent jaunes dorées à l’automne et forment comme un tapis d’or à ses pieds.