Georges Cuvier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Georges Cuvier | |

|---|---|

| |

| Naissance | 23 août 1769 Montbéliard (France) |

| Décès | 13 mai 1832 à 62 ans Paris (France) |

| Nationalité | française |

| Champs | Anatomie, Paléontologie, zoologie |

| Célèbre pour | Promoteur de l'anatomie comparée |

| Distinctions | Membre de la Royal Society, Académie des sciences, son nom est sur la Liste des soixante-douze noms de savants inscrits sur la tour Eiffel |

| modifier | |

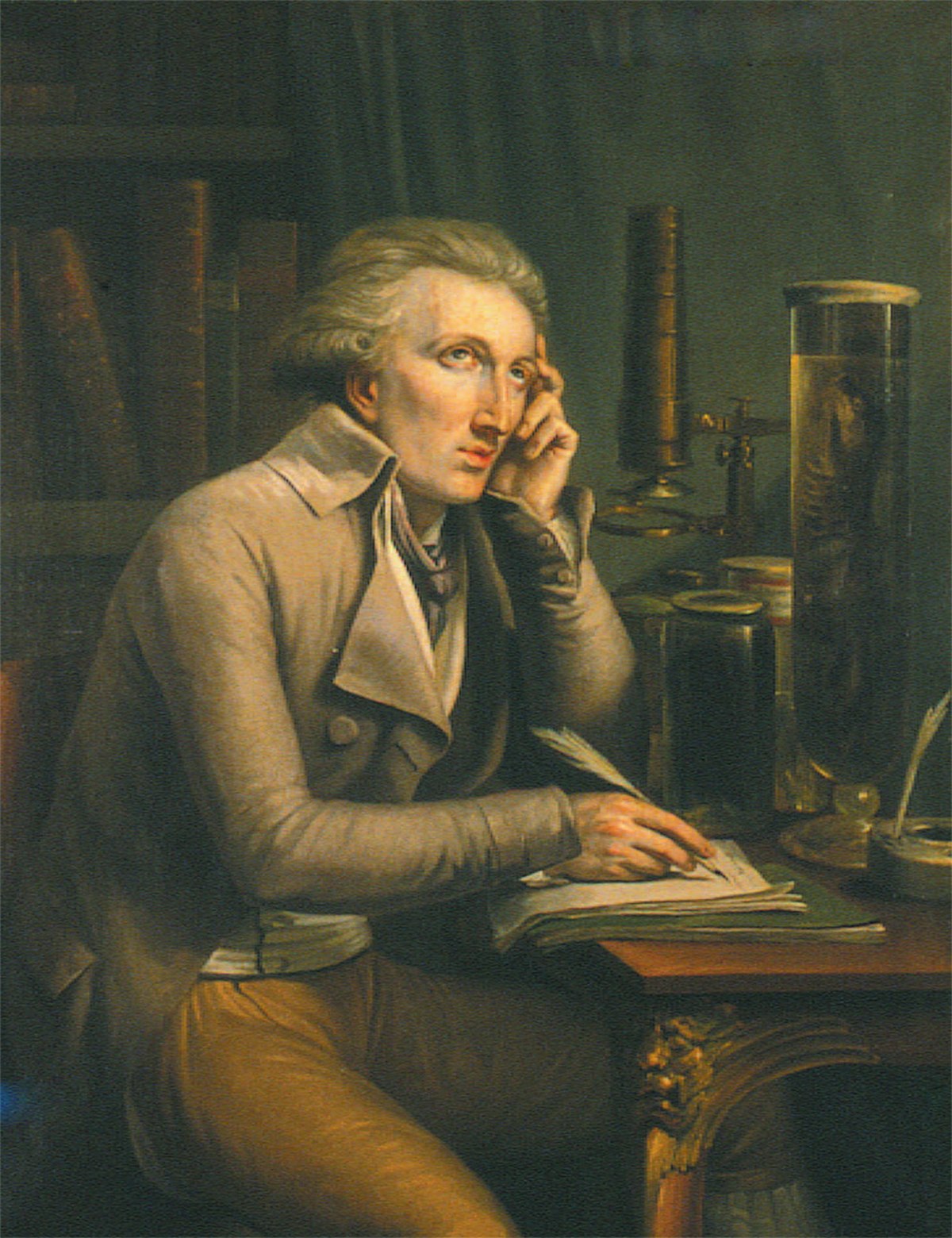

Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, dit Georges Cuvier (il porta aussi les surnoms de Dagobert et de Chrétien), né à Montbéliard le 23 août 1769 et mort à Paris le 13 mai 1832, inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 8), est un anatomiste français, promoteur de l'anatomie comparée et de la paléontologie.

Biographie

Origine

Natif d'une famille protestante de Montbéliard, c’est la lecture de Buffon qui orientera sa vie. Après avoir étudié au collège de Montbéliard, il s'inscrit à l'Académie Caroline de Stuttgart en Allemagne, où il est l'élève du botaniste Johann Simon von Kerner. C'est là qu'il acquiert la connaissance de la langue et de la littérature allemandes. Il est ensuite chargé d'éducation en Normandie.

Normandie

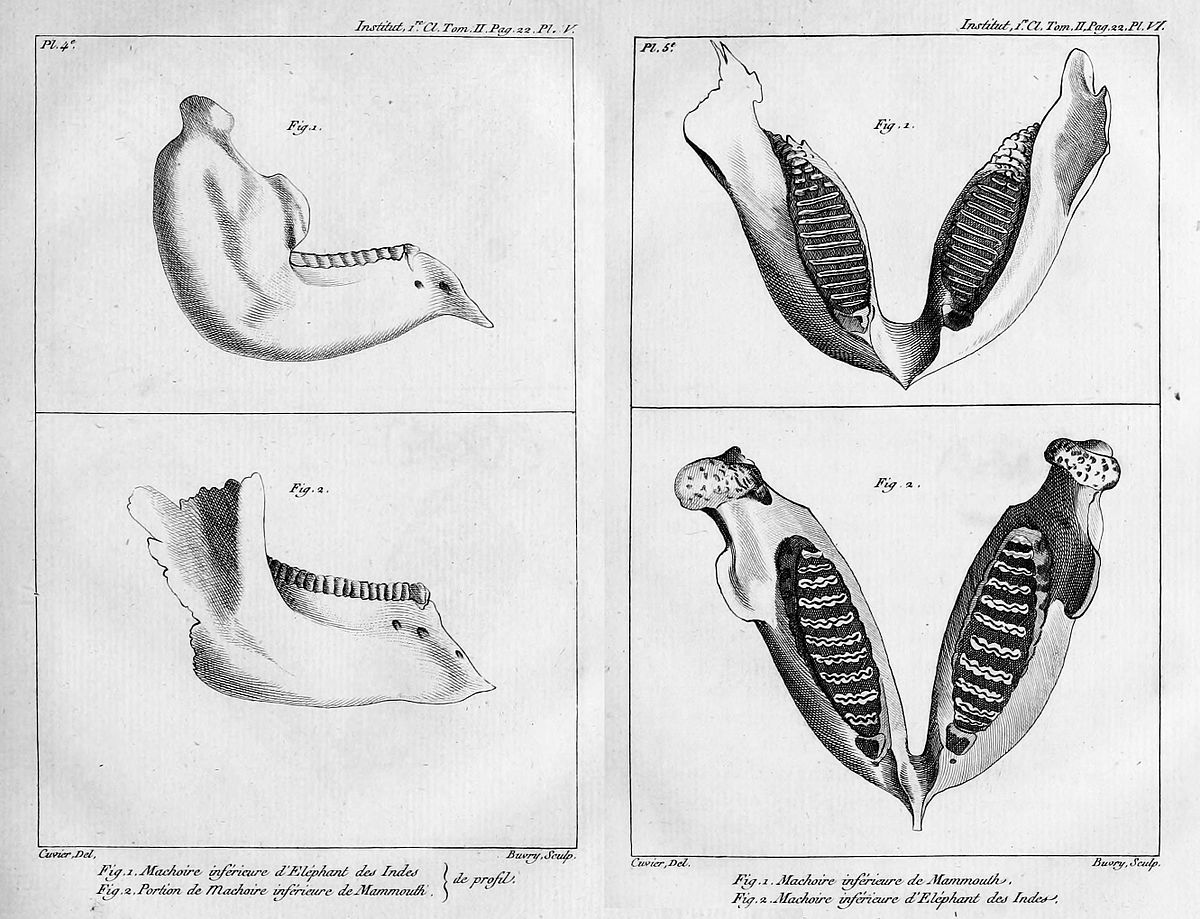

Il passe les années troubles de la Révolution française dans le pays de Caux en Normandie, où il consacre ses loisirs à l'étude de l'histoire naturelle : récolte des fossiles et comparaison des espèces vivantes. De ces travaux solitaires, il déduira par la suite la loi de corrélation des formes permettant la reconstitution d’un squelette à partir de quelques fragments. Très tôt, il a l’intuition de la nécessité d’une nouvelle classification du règne animal.

Le succès à Paris

Ses talents ayant été appréciés par Henri Alexandre Tessier (1741-1837), agronome, il est appelé à Paris en 1795 et se fait bientôt remarquer, soit par ses cours, soit par ses écrits. Son savoir d’autodidacte et l’originalité de ses méthodes le font admettre au Jardin des Plantes de Paris, où Jean-Claude Mertrud, puis Louis Jean-Marie Daubenton, recherchent sa collaboration et l’introduisent à l’Académie des sciences.

Il est nommé successivement professeur d'histoire naturelle aux écoles centrales, suppléant de la chaire d'anatomie comparée au Muséum, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences où il est secrétaire perpétuel pour les sciences physiques en 1803. La même année, il se marie avec la veuve de l’ancien fermier général Duvaucel, guillotiné en l'an I. Aucun de leurs quatre enfants ne survécut, et leur mort lui fut très douloureuse. Il devient membre étranger de la Royal Society le 17 avril 1806.

Une succession d’honneurs le conduisent de l’Académie française en 1818, à la pairie de France en 1831, en passant par le Conseil d'État et la chancellerie de l’Instruction publique, sans parler des distinctions académiques venant du monde entier.

Il devient inspecteur des études, co-conseiller et chancelier de l'Université (1808), et remplit plusieurs fois les fonctions de grand maître : il profite de cette position pour favoriser l'enseignement de l'histoire et des sciences. Nommé en 1814 conseiller d'État, puis président du comité de l'intérieur, il se signale dans cette nouvelle carrière par une haute capacité, mais il se montre trop complaisant envers le pouvoir et consent à se charger de soutenir à la tribune des mesures impopulaires.