Géologie de la planète Mars - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

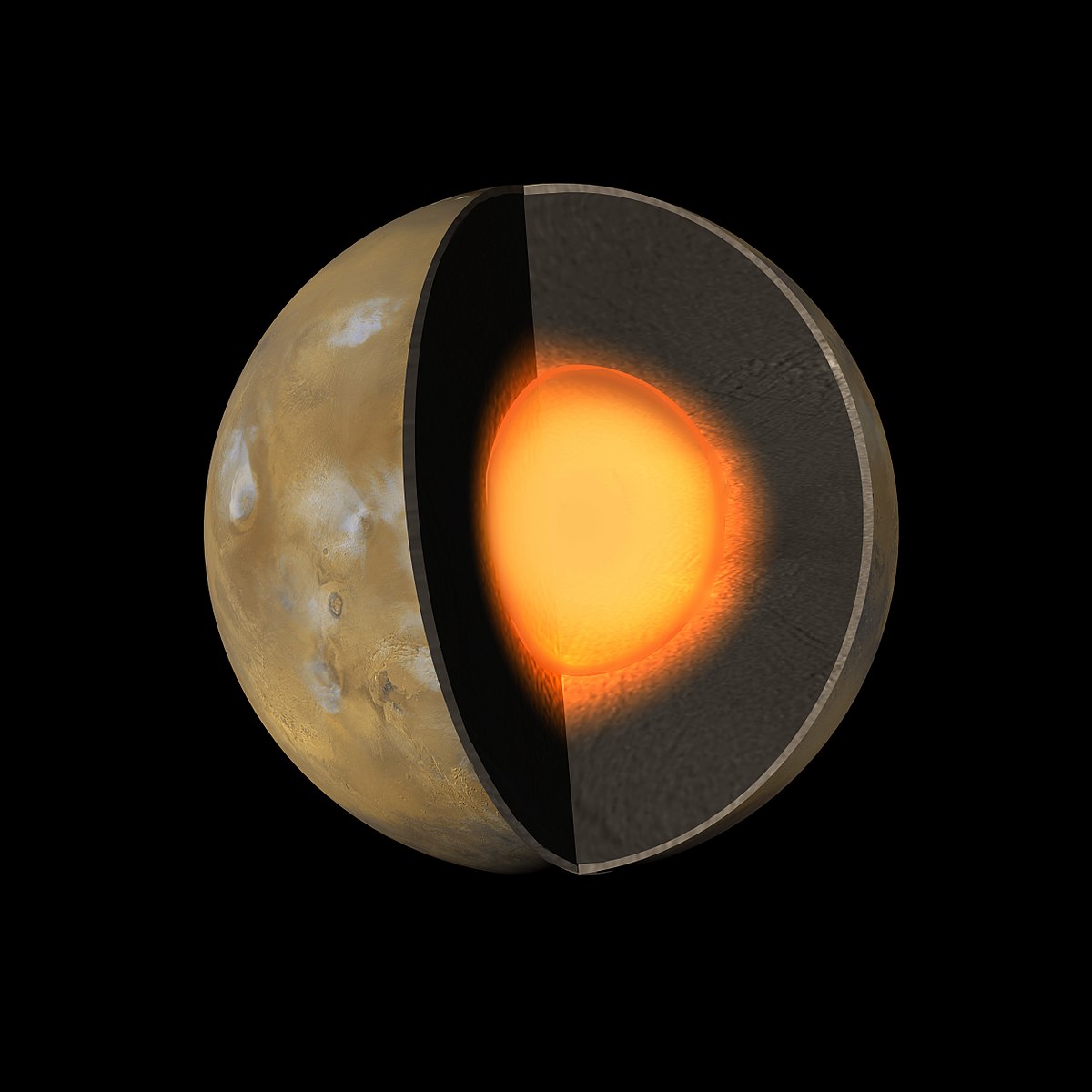

Structure interne

- écorce d'environ 50 km d'épaisseur,

- manteau d'environ 1 860 km d'épaisseur,

- noyau d'environ 1 480 km de rayon, essentiellement, voire entièrement, liquide.

Écorce martienne

La topographie de la surface martienne révèle une nette dichotomie crustale entre, d'une part, une région de l'hémisphère sud correspondant à une écorce épaisse et irrégulière jusque sous le renflement de Tharsis, et, d'autre part, une région de l'hémisphère nord correspondant à une écorce plus fine assez uniforme. En première approximation, on peut considérer que l'écorce martienne a une masse volumique uniforme de 2 900 kg/m3, ce qui conduit à une épaisseur moyenne d'environ 50 km, soit 4,4 % du volume de la planète, avec comme valeurs extrêmes 92 km dans la région de Syria Planum et à peine 3 km sous le bassin d'impact d'Isidis Planitia, tandis que l'écorce aurait moins de 10 km sous toute la région d'Utopia Planitia. D'un point de vue macroscopique, la cohérence des paramètres physiques de Mars implique que l'écorce n'ait jamais plus de 125 km d'épaisseur.

L'une des révélations apportées par les mesures gravimétriques fines réalisées par Mars Global Surveyor a été la découverte de structures évoquant des chenaux enfouis sous la surface de l'hémisphère nord et détectés par leur déficit de masse alors même qu'ils demeurent invisibles en surface. Ces structures, qui correspondraient à des reliefs de 1,5 à 4,5 km si elles sont remplies de sédiments secs mais de 1 à 3 km environ dans le cas de sédiments mélangés à de la glace, sont parfaitement en accord avec le modèle, généralement admis pour décrire l'histoire de la planète Mars, selon lequel l'hémisphère nord aurait abrité, au Noachien, de vastes étendues d'eau liquide, voire un océan semi-permanent peut-être recouvert d'une banquise, au centre d'une hydrosphère globale avant d'être comblé de matériaux volcaniques à l'Hespérien et de dépôts éoliens à l'Amazonien pour donner naissance aux basses plaines uniformes caractéristiques de cet hémisphère.

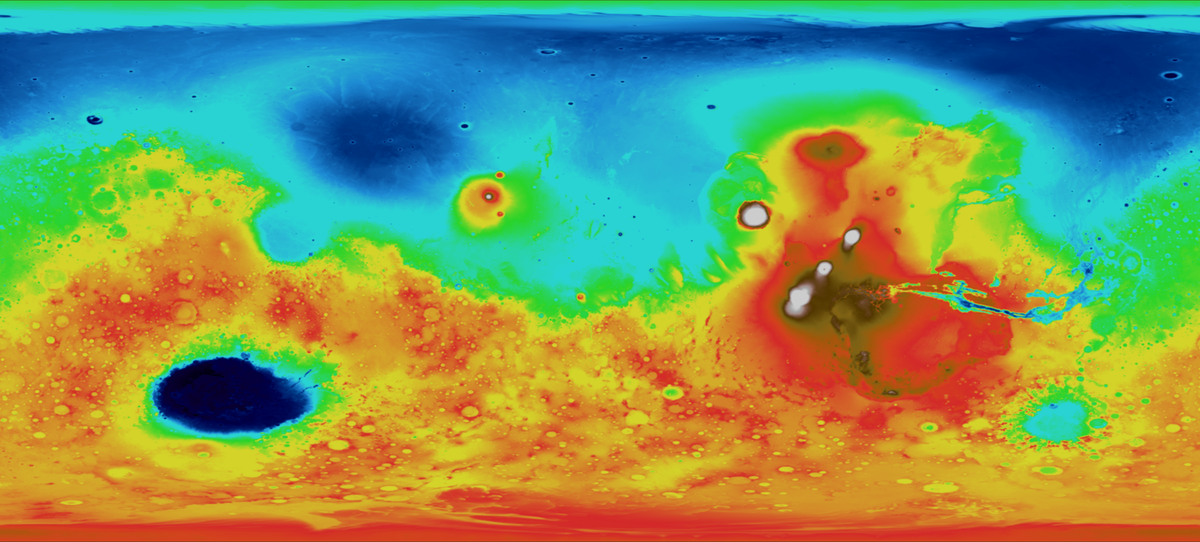

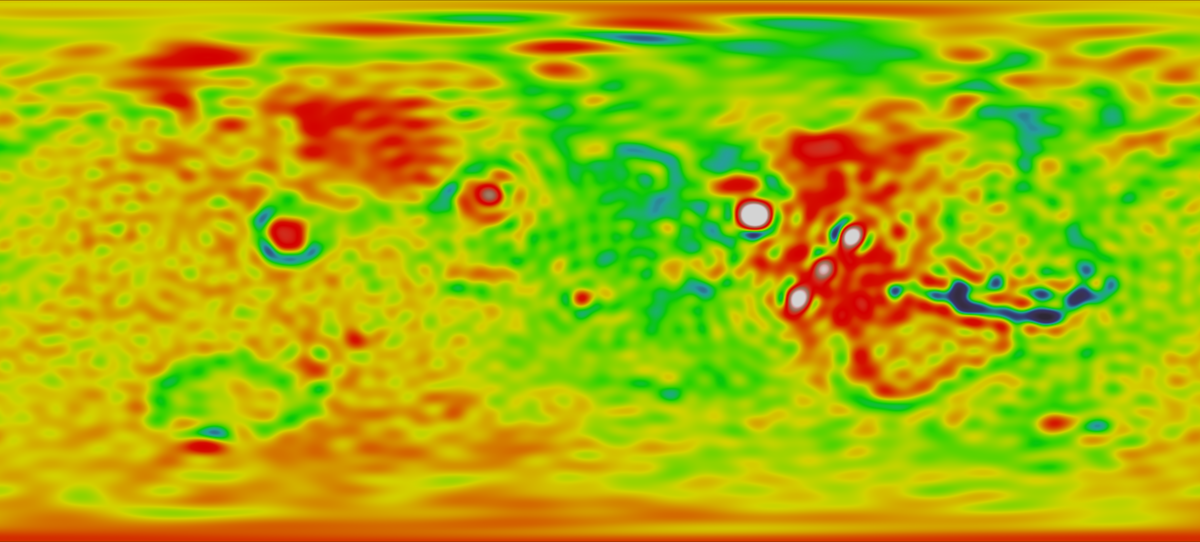

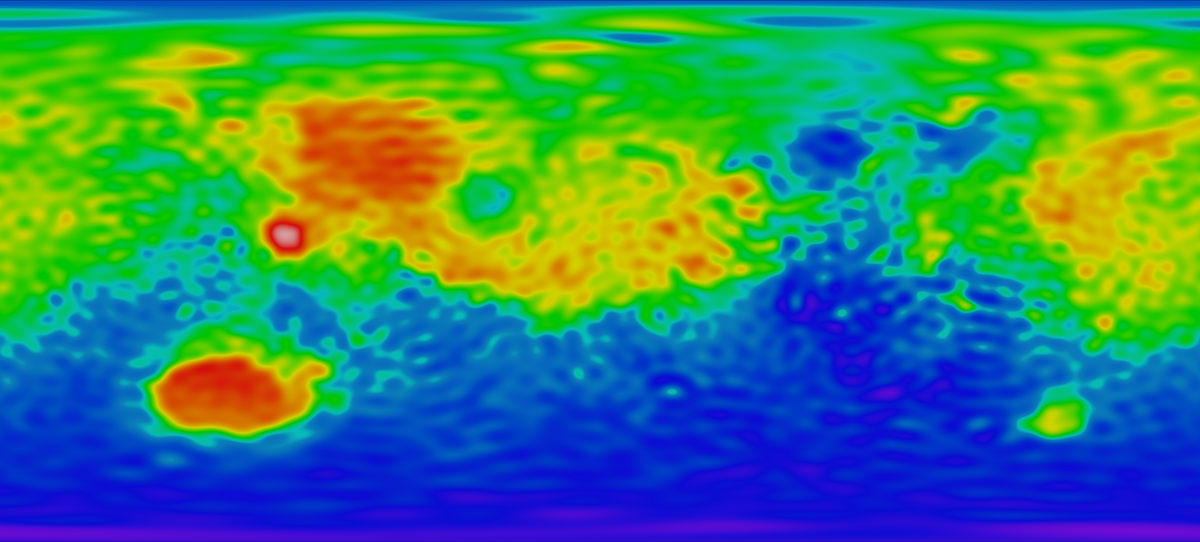

Topographie, champ de gravité et « Moho » de Mars

Les trois cartes ci-dessous, issues notamment des relevés topographiques et gravimétriques de la sonde Mars Global Surveyor au début des années 2000, permettent de se faire une idée plus précise de la structure de l'écorce martienne et de la distribution des masses sous la surface de la planète. C'est notamment la deuxième carte, reproduisant les variations d'intensité du champ de gravité à la surface martienne, qui donne une idée de la répartition des concentrations de masse dans l'écorce : sous les bassins d'impact, et sous les volcans ; outre les anomalies correspondant au renflement de Tharsis et à Elysium Mons, on repère ainsi trois petites anomalies positives au niveau de Malea Planum, d'Hadriacus Mons et d'Hesperia Planum, trois provinces volcaniques anciennes jouxtant Hellas Planitia, tandis qu'une anomalie positive est nettement visible sous le petit bassin d'Isidis Planitia, ainsi que sous ceux d'Utopia et d'Argyre, matérialisant la concentration de masse résultant de l'impact cosmique. La troisième carte représente les variations de distance, depuis le centre de Mars, du « Moho » martien — c'est-à-dire de l'interface entre le manteau et l'écorce martienne, appelée sur Terre discontinuité de Mohorovičić (généralement désignée par le raccourci « le Moho ») en raison de son effet sur la propagation des ondes sismiques, mais qui n'a jamais pu être observé expérimentalement sur Mars faute d'étude sismique sur cette planète — ce qui permet de déduire les variations d'épaisseur de l'écorce :

| Topographie martienne vue par l'instrument MOLA de MGS. Les couleurs indiquent une altitude croissante du bleu au blanc en passant par le vert, le jaune, le rouge et le brun. Cette carte est bien connue, quoique généralement représentée avec le méridien 0° au centre, et non sur le bord gauche comme ici. On repère aisément le grand bassin d'impact d'Hellas Planitia en bleu marine en bas à gauche, Utopia Planitia dans le quart supérieur gauche, ainsi que le renflement de Tharsis dans la partie droite de la carte, avec en diagonale les trois volcans de la chaîne de Tharsis Montes qui apparaissent en blanc, ainsi que les grands volcans boucliers d'Olympus Mons (en blanc également) et d'Alba Mons (en brun et rouge au nord de l'ensemble). A droite de Tharsis sont visibles les canyons de Valles Marineris, au sud desquels le bassin d'Argyre Planitia apparaît en bleu ciel dans le quart inférieur droit de la carte. |

| Champ de gravité martien déduit de la trajectoire de MGS. La carte est également tracée avec le méridien 0° sur le bord gauche, ce qui permet d'identifier d'un seul coup d'œil la contrepartie topographique des variations de gravité identifiées par la sonde. Les couleurs indiquent une gravité croissante du bleu au blanc en passant par le vert, le jaune et le rouge. On repère ainsi que le renflement de Tharsis, d'altitude très supérieure au niveau de référence martien, correspond à une anomalie de gravité positive, de même que le bassin d'Utopia Planitia, qui est pourtant d'altitude cette fois sensiblement inférieure au niveau de référence. A contrario, le sillon bleu marine apparaissant sous l'équateur à droite de la carte correspond à Valles Marineris, vaste fossé d'effondrement d'origine tectonique se traduisant par une « déchirure » de l'écorce et un défaut de masse localisé. |

| « Moho » calculé à partir des données topographiques et gravimétriques croisées avec l'évaluation de la densité locale de l'écorce martienne. Les couleurs indiquent une distance croissante au centre de la planète (soit une profondeur décroissante sous le niveau de référence) du bleu au blanc en passant par le vert, le jaune et le rouge ; il s'agit en quelque sorte de l'altitude de la surface du manteau. On voit ainsi que l'écorce est la plus épaisse dans les régions volcaniques, notamment sous le renflement de Tharsis avec un maximum dans la région d'Olympus Mons, tandis qu'elle est la plus fine sous les bassins d'Utopia, d'Isidis, d'Hellas et d'Argyre. La dichotomie crustale martienne affecte également de façon flagrante la topographie du Moho, bien que la limite entre les deux domaines ne se superpose pas exactement avec celle visible en surface. |

Le recoupement de ces trois types d'informations offre une clé essentielle pour comprendre la géologie à grande échelle des couches superficielles de la planète Mars.

Structure interne

En l'absence de données sismiques exploitables, la structure interne de la planète Mars demeure difficile à préciser. L'exploitation des informations recueillies par les diverses sondes qui ont exploré la planète, telles que le moment d'inertie et les relevés gravimétriques et magnétiques, a néanmoins permis de déterminer que celle-ci serait constituée d'un manteau solide de silicates riches en fer et d'un noyau liquide ou au moins encore essentiellement liquide. Une communication récente a fait état de calculs fondés sur des modèles géochimiques de la planète Mars selon lesquels le noyau contiendrait de 5 à 13,5 % de soufre et le manteau contiendrait de 11 à 15,5 % de fer.

Le noyau de Mars aurait un rayon compris entre 1 300 et 2 000 km (soit entre 38 % et 59 % du rayon de la planète), peut-être plus précisément entre 1 520 et 1 840 km (soit entre 45 % et 54 % du rayon de Mars), incertitude due en partie à l'inconnue concernant la fraction de manteau qui pourrait être liquide et réduirait par conséquent la taille du noyau ; on trouve assez souvent citée la valeur 1 480 km comme rayon du noyau de Mars, soit 43,7 % du rayon moyen de la planète elle-même (3 393 km). Les caractéristiques physiques (taille, densité) du noyau peuvent être approchées qualitativement par le moment d'inertie de la planète, qui peut être évalué en analysant la précession de son axe de rotation ainsi que les variations de sa vitesse de rotation à travers les modulations par effet Doppler des signaux radio émis par les sondes posées à sa surface ; les données de Mars Pathfinder ont ainsi permis d'affiner celles précédemment recueillies avec les sondes Viking et d'établir que la masse de Mars est plutôt concentrée en son centre, ce qui plaide pour un noyau dense et pas trop gros.

Avec une température estimée à environ 2 000 K, le noyau de Mars serait entièrement liquide pour un taux d'éléments légers (essentiellement du soufre) de 14,2 % en masse, ce qui laisse supposer une composition majoritairement de fer allié à d'autres métaux (typiquement du nickel) et peut-être jusqu'à 17 % d'éléments légers. Des expériences conduites sur des systèmes fer-soufre et fer-nickel-soufre à des pressions comparables à celles estimés au cœur de Mars amènent à envisager que le noyau martien, encore entièrement liquide, se solidifierait par cristallisation superficielle, au contact du manteau, formant des sortes de « flocons » tombant en « neige » jusqu'au centre ; une autre possibilité pourrait être la formation d'une graine solide de sulfure de fer cristallisé au centre du noyau liquide.

Champ magnétique

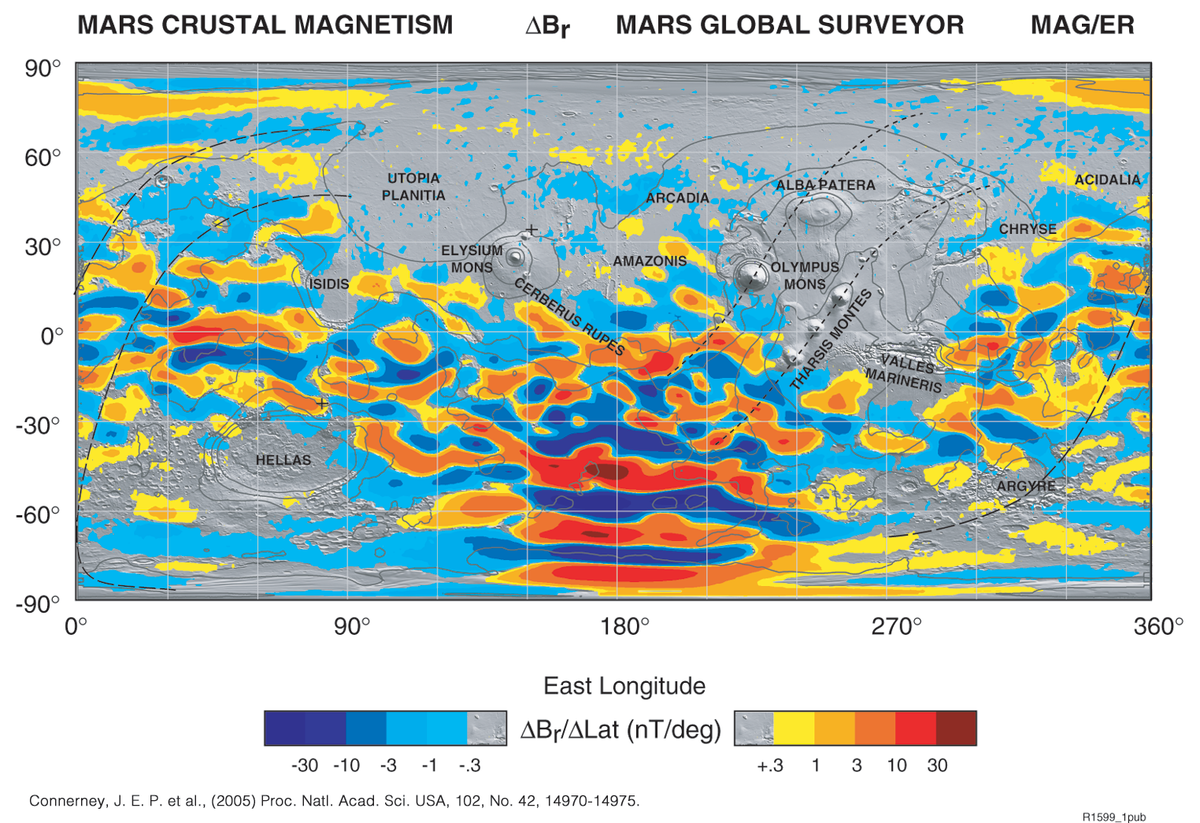

Mars ne possède pas de magnétosphère. Toutefois, le magnétomètre et réflectomètre à électrons MAG/ER de la sonde Mars Global Surveyor a mis en évidence dès 1997 un magnétisme rémanent, jusqu'à 30 fois supérieur à celui de l'écorce terrestre, au dessus de certaines régions géologiquement anciennes de l'hémisphère sud, et notamment dans la région de Terra Cimmeria et Terra Sirenum. Les mesures font état d'un champ magnétique atteignant 1,5 µT à 100 km d'altitude, ce qui requiert la magnétisation d'un volume significatif d'écorce martienne, d'au moins 106 km3 []. Pendant neuf ans, MGS a mesuré les paramètres magnétiques au-dessus de la surface martienne, l'instrument MGS MAG (MGS Magnetometer) recueillant des données vectorielles depuis une altitude typiquement de 400 km, s'approchant parfois à 90 km de la surface, et MGS ER (MGS Electron Reflectometer) mesurant le magnétisme total depuis une altitude de 185 km en moyenne. Il n'existe donc pas à l'heure actuelle de carte magnétique de la surface martienne elle-même, de même que la nature exacte des minéraux magnétisés ne peut qu'être supposée dans l'état actuel de nos connaissances.

Géographie du paléomagnétisme martien et minéraux impliqués

L'étude des météorites de Mars suggère que ce paléomagnétisme résulte, comme sur Terre, de la magnétisation de minéraux ferromagnétiques tels que la magnétite Fe3O4 et la pyrrhotite Fe1-δS dont les atomes alignent leur moment magnétique sur le champ magnétique global et figent cette configuration en passant en dessous de la température de Curie du minéral — soit par exemple 858 K (585 °C) pour Fe3O4, mais seulement 593 K (320 °C) pour Fe1-δS. Les autres minéraux candidats comme vecteurs du paléomagnétisme de l'écorce martienne sont l'ilménite FeTiO3 en solution solide avec l'hématite Fe2O3, de même structure, pour former des titanohématites, et dans une moindre mesure la titanomagnétite Fe2TiO4, dont la magnétisation et la température de Curie sont cependant inférieures.

L'absence d'un tel paléomagnétisme au-dessus des bassins d'impacts de l'hémisphère sud tels qu'Hellas et Argyre est généralement interprétée comme l'indication que Mars ne possédait plus de champ magnétique global lors de ces impacts, bien qu'il soit également possible que le refroidissement des matériaux sur le lieu de l'impact ait été trop rapide pour permettre l'alignement de leur magnétisation éventuelle sur le champ magnétique global. A contrario, un paléomagnétisme significatif, et parfois même assez élevé, a été relevé au-dessus des 14 bassins les plus anciens identifiés sur la planète. De la même façon, aucun champ magnétique notable n'a été détecté au-dessus des régions volcaniques majeures d'Elysium Planitia et du renflement de Tharsis, en revanche un magnétisme faible mais cependant de plus forte intensité a été relevé au-dessus des provinces volcaniques plus petites et plus anciennes des hautes terres australes.

L'analyse des composantes tridimensionnelles du champ magnétique relevé en quelques dizaines de points significatifs de la surface martienne a permis à plusieurs équipes d'extrapoler la position du pôle paléomagnétique de Mars. Ces simulations — qui doivent néanmoins être prises avec un certain recul — sont assez cohérentes entre elles et conduisent à localiser l'un des pôles paléomagnétiques martiens entre 150° E et 330° E d'une part et 30° S et 90° N d'autre part, c'est-à-dire approximativement dans un rayon de 3 600 km autour d'un point situé à mi-chemin entre Alba Mons et Olympus Mons.

Inversions de polarité et disparition du magnétisme global

|  | |

| Sur Terre, l'expansion des fonds océaniques se traduit, de part et d'autre des dorsales, par la magnétisation rémanente du plancher océanique en bandes symétriques de polarisation opposée suivant les inversions du champ magnétique global de notre planète. |

Fait remarquable, la magnétisation mesurée par MGS est structurée en bandes parallèles de polarité opposée, de façon rappelant celles du plancher océanique sur Terre (voir schéma ci-contre) : celui-ci cristallise de part et d'autre des dorsales au fur et à mesure que les plaques s'écartent en « mémorisant » l'orientation du champ magnétique terrestre au moment de la solidification ; chaque inversion du champ magnétique terrestre est donc « enregistrée » dans les roches ainsi formées, dont la magnétisation est par conséquent symétrique de chaque côté de chaque dorsale. Une telle symétrie n'a en revanche jamais été relevée sur Mars, de sorte qu'aucun élément ne permet actuellement de supposer l'existence passée d'une quelconque tectonique des plaques sur la planète rouge. Seule une observation à de plus hautes résolutions permettrait de clore le débat.

Lorsqu'il est global, le champ magnétique d'une planète est principalement d'origine interne. On suppose qu'il est provoqué par la convection des fluides conducteurs (c'est-à-dire des métaux liquides) composant la partie externe du noyau. Ce processus est connu sous le nom d'effet dynamo. Ces mouvements de convection impliquent l'existence d'un gradient thermique suffisant du noyau vers le manteau ; en l'absence d'un tel gradient, l'effet dynamo ne pourrait pas se maintenir. Ce fait serait à l'origine de la disparition du champ magnétique global de Mars, il y a sans doute au moins quatre milliards d'années : les impacts d'astéroïdes du grand bombardement tardif auraient injecté suffisamment d'énergie thermique dans le manteau de Mars en convertissant en chaleur l'énergie cinétique des impacteurs, ce qui aurait stoppé l'effet dynamo en annulant le gradient thermique nécessaire à son maintien.

Origine de la dichotomie magnétique entre hémisphères nord et sud

L'attribution de la disparition du champ magnétique global martien à un impact cosmique a été reprise dans une théorie alternative impliquant cette fois une protoplanète résiduelle de la taille de la Lune impactant Mars bien avant le grand bombardement tardif, c'est-à-dire quelques dizaines de millions d'années seulement après la formation de la planète (de façon similaire à l'impact hypothétique de Théia avec la proto-Terre), au voisinage du pôle nord actuel et sous un angle d'incidence assez faible : cet impact serait à l'origine d'une part de la dichotomie crustale (l'idée n'est pas nouvelle, recoupant la théorie, assez discutée, du bassin boréal) et d'autre part de l'absence de paléomagnétisme dans l'écorce de l'hémisphère nord, en raison de la disparition du gradient thermique entre le noyau et le manteau dans l'hémisphère nord uniquement, laissant subsister un effet dynamo concentré dans l'hémisphère sud. Mars aurait ainsi connu transitoirement un magnétisme non pas global, mais « hémisphérique » et décentré vers le pôle sud, ce qui expliquerait l'intensité exceptionnelle du magnétisme rémanent dans certaines parties de l'écorce de l'hémisphère sud, ainsi que l'absence de paléomagnétisme notable dans l'hémisphère nord.

Cette théorie n'est bien entendu pas la seule proposée pour rendre compte de la superposition d'une « dichotomie magnétique » à la dichotomie crustale martienne : la différence d'épaisseur et de structure de l'écorce martienne entre les deux hémisphères, la fonte partielle de l'écorce de l'hémisphère nord à l'origine du remodelage de sa surface, et la serpentinisation de l'écorce martienne au Noachien, sont les explications les plus couramment avancées.