Géologie de Mercure - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire géologique de Mercure

Comme c'est le cas pour la Terre, la Lune et Mars, l'histoire géologique de Mercure est divisée en ères. De la plus ancienne à la plus récente, elles sont nommée pre-Tolstoïen, Tolstoïen, Calorien, Mansurien, et Kuiperien. Ces ages sont basés sur le seul principe de datation relative.

La formation de Mercure, qui s'inscrivit dans celle du reste du système solaire il y a 4,6 milliards d'années, fut suivie par un important bombardement d'astéroïdes et de comètes. La dernière phase intense de bombardement, le grand bombardement tardif, se termina il y a environ 3,9 milliards d'années. Plusieurs régions ou massifs furent remplis par des éruptions de magma issu du cœur de la planète, parmi lesquelles figure l'un des plus importants bassins, le Bassin Caloris. Cela créa des plaines lisses entre les cratères, similaires aux maria trouvées sur la Lune.

Par la suite, alors que la planète se contractait en refroidissant, sa surface a commencé à se fissurer et à former des crêtes ; ces fissures de surface et ces arêtes affectent plusieurs autres types de reliefs, tels que les cratères et les plaines lisses, ce qui indique clairement que les fissures sont postérieures aux plaines et aux cratères. L'activité volcanique de Mercure prit fin lorsque le manteau de la planète se fut suffisamment contracté pour empêcher que la lave ne perce la surface. Cela c'est probablement produit au bout de 700 à 800 millions d'années, c'est-à-dire il y a environ 3,7 milliards d'années.

Depuis lors, la principale activité de surface a été provoquée par des impacts de surface.

Chronologie

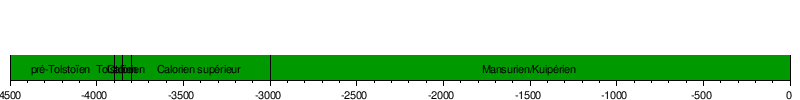

Une analyse morphologique de la surface de Mercure aboutit à proposer l'échelle des temps géologiques suivante, constituée de cinq ères aux datations relatives largement estimatives :

- de -4,5 à -3,9 milliards d'année : ère pré-Tolstoïenne ;

- de -3,9 à -3,85 milliards d'années : ère Tolstoïenne ;

- de -3,85 à -3,80 milliards d'années : ère Calorienne ;

- de -3,80 à -3 milliards d'années : ère du Calorien supérieur ;

- de -3 milliards d'années à nos jours : ère du Mansurien/Kuipérien.

Grande luminosité des calottes polaires et présence éventuelle de glace

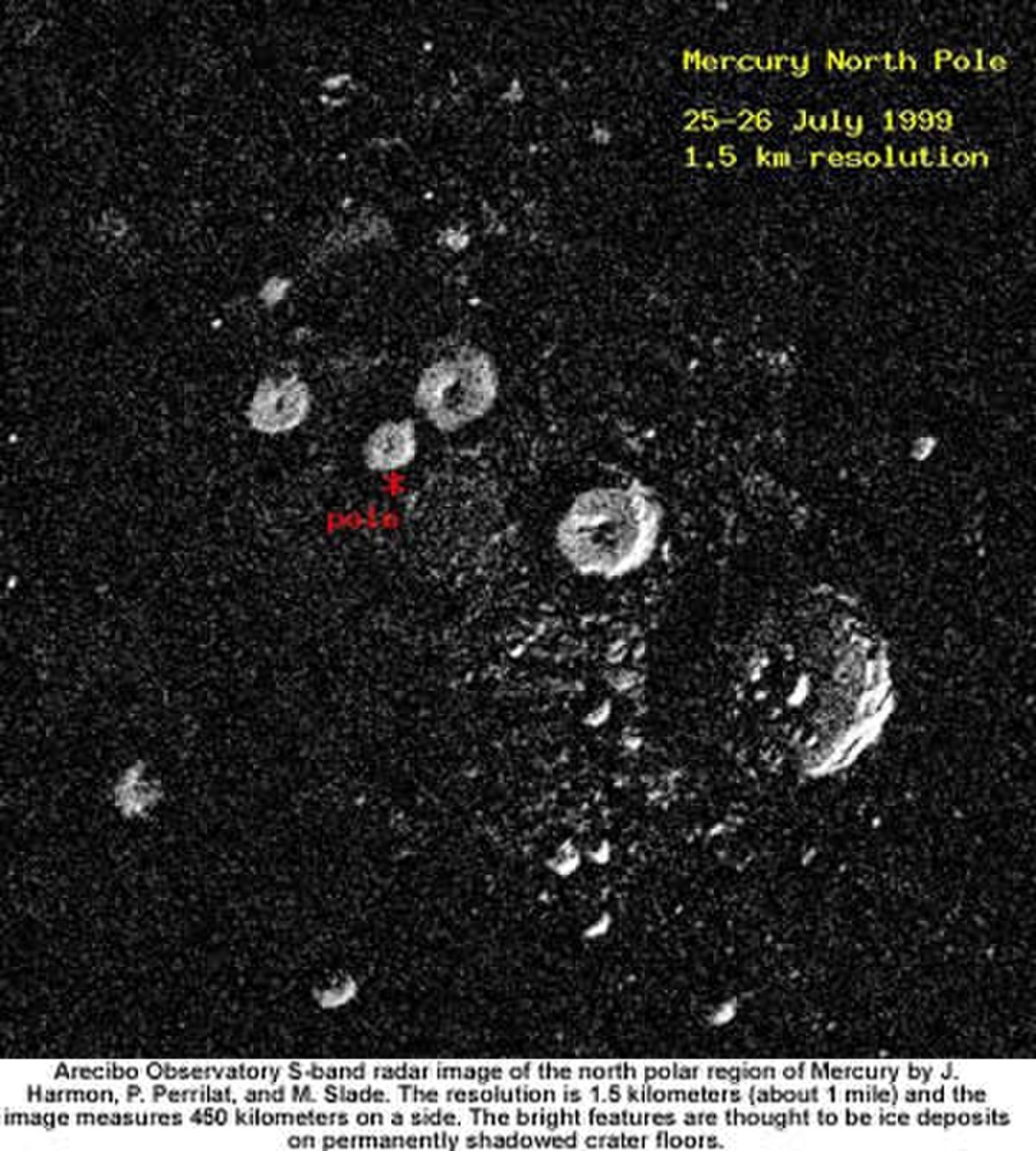

Les premières observations radar de Mercure étaient effectuées par les radiotélescopes d'Arecibo et au centre de communications spatiales longues distances de Goldstone, avec l'assistance du Very Large Array (VLA) du National Radio Astronomy Observatory au Nouveau Mexique. Les transmission envoyées depuis le Deep Space Network de la NASA situé à Goldstone, étaient d'un niveau de puissance de 460 kW à 8,51 GHz ; les signaux reçus par le VLA ont détectés des points de réflectivité radar (luminosité radar) avec des vagues de dépolarisation issues du pôle nord de Mercure.

La cartographie radar de la surface de la planète étaient réalisée en utilisant le radiotélescope d'Arecibo. L'enquête était menée dans les ondes radios ultra haute fréquence de 420 kW à 2.4 GHz qui permet une résolution de 15 km. Cette étude n'a pas seulement confirmée l'existence de zones de haute réflectivités et de de-polarisation, mais a aussi permis de trouver un certain nombre de nouvelles zones (portant le total à 20) et fût même en mesure de permettre l'étude des pôles. Il a alors été proposé qu'une surface de glace puisse être responsable de ces phénomènes.

L'idée que Mercure puisse avoir de la glace à sa surface pouvait paraître absurdes au premier abord, étant donné la proximité du Soleil. Néanmoins il est possible que de la glace soit responsable des niveaux de luminosité élevés, car les roches de silicate qui composent l'essentiel de la surface de Mercure ont exactement l'effet contraire sur la luminosité. La présence de glace ne peut s'expliquer par une autre découverte faite par les radars depuis la Terre : Aux latitudes élevées de Mercure, Les cratères peuvent être assez profond pour protéger la glace des rayons du soleil.

Au pôle Sud, l'emplacement d'une vaste zone de haute réflectivité coïncide avec l'emplacement de la cratère Chao Meng-Fu, et d'autres petits cratères contenant des zones réflexives ont aussi été identifiées. Au pôle Nord, un certain nombre de cratères plus petit que Chao-Meng Fu ont aussi ces propriétés réflectives.

La puissance de la réflexion radar constatée sur Mercure est minimes par rapport à ce qui se produirait avec de la glace pure. Cela pourrait être dû à des dépôts de poussières qui ne couvrent pas complètement la surface du cratère ou à d'autres causes, par exemple une fine couche de surface qui les recouvrirait. Toutefois, la preuve de la présence de glace sur le mercure n'est pas encore faite. Ces propriétés réfléchissantes anormales peuvent aussi être dû à l'existence de gisements de sulfates métalliques ou d'autres matériels avec une haute réflectivité.

Origine de la glace

Mercure n'est pas la seule a avoir des cratères dont la surface restent en permanence dans l'ombre ; au pôle sud de la Lune il y a un large cratère, (Aitken), où des signes possibles de présence de glace on été observés (bien que leur interprétation soit encore discutée). La glace de la Lune et de Mercure proviendrait, selon les astronomes, de source externes, principalement d'impacts de comètes. Elles sont connues pour contenir de grandes quantités, voir une majorité, de la glace. Il est donc envisageable pour les impacts que des météorites aient déposé de l'eau dans les cratères plongés dans une ombre permanente, où elle ne sera pas échauffée par les rayonnements solaires, éventuellement pour des milliards d'années, en raison de l'absence d'une atmosphère capable de diffuser efficacement la chaleur, mais aussi grâce à l'orientation stable de l'axe de rotation de Mercure.

Malgré le phénomène de sublimation de la glace dans le vacuum spatial, la température dans des régions en permanences ombragées est si basse que cette sublimation est suffisamment lente pour préserver des dépôts de glace pendant des milliards d'années. À l'intérieur des cratères, où il n'y a pas de lumière solaire, la température tombe à -171 ° C, sur les plaines polaires, la température ne dépasse pas -106 ° C[réf. souhaitée].