Géographie du Mali - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Géographie du Mali | |

|---|---|

| |

| Continent | Afrique |

| Région | Afrique de l'Ouest |

| Coordonnées | 17°00' N 4°00' W |

| Superficie | 23e rang mondial 1'241'238 km² Terres : 98,39 % Eau : 1,61 % |

| Côtes | 0 km |

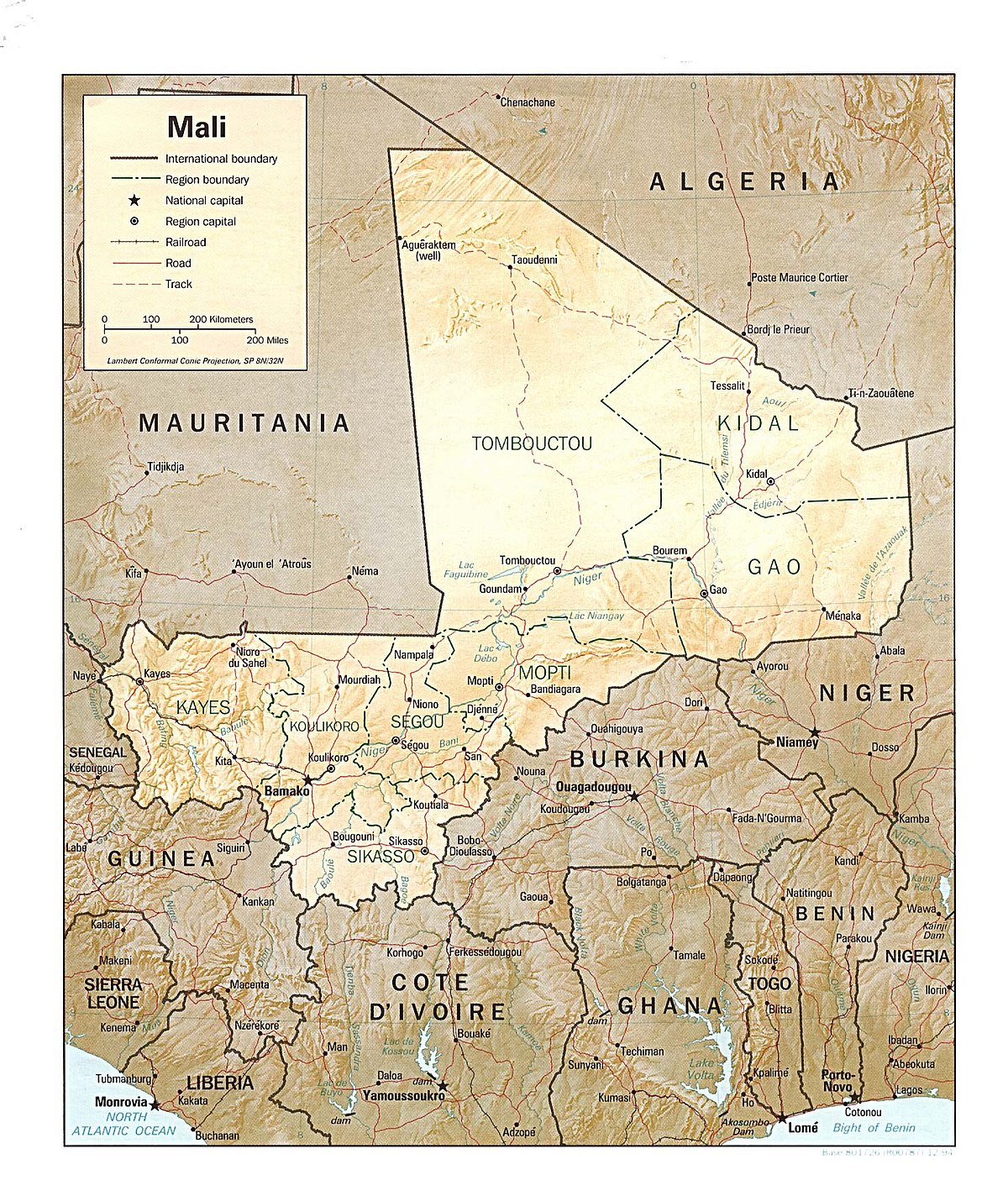

| Frontières | Mauritanie 2 237 km, Algérie 1 376 km, Burkina Faso 1 000 km, Guinée 858 km, Niger 821 km, Côte d'Ivoire 532 km, Sénégal 419 km |

| Altitude maximale | Mont Hombori, 1 155 m |

| Altitude minimale | Fleuve Sénégal |

| Plus long cours d'eau | Niger |

| Plus importante étendue d'eau | Lac Faguibine |

Le Mali est un pays enclavé d’Afrique de l'Ouest situé entre les 10e et 25e degrés de latitude nord et entre le 4e degré de longitude est et le 12e de longitude ouest et couvre une superficie de 1 241 238 km². Il partage 7 420 Kmde frontières avec 7 pays limitrophes : l’Algérie au nord, le Niger et le Burkina Faso à l’est, la Côte d'Ivoire, la Guinée au sud, la Mauritanie, et le Sénégal à l’est.

La population, s’élevant à environ 14,5 millions d’habitants en 2009, est essentiellement rurale. Les principales villes sont Bamako, la capitale, Kati, Kayes, Ségou, Mopti et Sikasso.

Géographie physique

Relief

Le Mali est un pays vallonné. Son relief comprend notamment :

- les monts Mandings avec des altitudes variant de 400 à 800 mètres

- La falaise de Bandiagara au pays Dogon

- Le Mont Hombori, sommet le plus élevé du mali qui culmine à 1 155 mètres

- L'Adrar des Ifoghas, extension des massifs cristallins du Sahara central, culmine à 890 mètres

Climat

Le pays possède trois grandes zones climatiques :

- les deux tiers nord du pays, entièrement désertiques, appartiennent au Sahara méridional, nommé aussi l'Azawad, avec des précipitations annuelles inférieures à 127 mm. Cette région est traversée par des nomades avec leurs troupeaux ;

- le centre : la région sahélienne, relativement sèche (aux pluies tropicales relativement insuffisantes), est couverte de steppe remplacée progressivement vers le sud par la savane. La vallée du Niger est cultivée grâce à certains travaux de mise en valeur : on y trouve du riz, du coton, de l'arachide, du mil, du sorgho. Une vaste étendue dans le centre du Mali est constituée par des marécages, dus aux nombreux bras du Niger ;

- la région soudanaise est une zone avec des précipitations de 1 400 mm par an et des températures moyennes comprises entre 24 et 32 °C. Elle est, dans sa partie nord, de savane devenant de plus en plus dense et se transformant progressivement en forêt vers le sud.

Hydrologie

.

Deux grands fleuves traversent le Mali :

- Le Niger qui parcourt le Mali sur 1 700 km. Le Bani est un de ses affluents. Le Delta central du Niger, entre Tombouctou et Léré est une vaste zone inondée après la saison des pluies. Après la décrue, la région est parsemée de lacs, comme le lac Débo et le lac Figuibine,

- Le Sénégal. Parmi ses affluents, on peut citer le Bafing, le Baoulé (rivière) et la Falémé.

D'après Aquastat, la hauteur d'eau annuelle moyenne des précipitations est de 282 mm, soit pour une superficie de 1 240 019 kilomètres carrés, un volume de précipitations annuelles de 349,734 kilomètres cubes que l'on peut arrondir à 350 (France métropolitaine 477,99 km³).

De ce volume précipité, l'évapotranspiration et les infiltrations consomment quelques 300 km³. Restent 50 kilomètres cubes de ressources d'eau superficielle produites sur le territoire du pays (en interne). De plus une quantité renouvelable de 10 kilomètres cubes d'eau souterraine est produite chaque année, en interne également.

A ces ressources de 60 km³ produites en interne, il faut ajouter 40 kilomètres cubes d'eau produits à l'étranger et qui font partie des ressources utilisables du pays, une fois la frontière franchie. Il s'agit d'une part des débits apportés de Guinée par le cours supérieur du fleuve Niger et ses affluents ainsi que par plusieurs cours d'eau du bassin du fleuve Sénégal, et ce à raison de 33 kilomètres cubes environ. D'autre part, quelques 7 kilomètres cubes en provenance de la Côte d'Ivoire constituent l'apport d'autres affluents du fleuve Niger.

Compte tenu de ces apports, les ressources totales en eau du pays se montent annuellement à quelques 100 kilomètres cubes (100 milliards de m³), soit pour une population estimée à 12,7 millions d'habitants en 2008, près de 8 000 m³ d'eau par habitant, ce qui - contrairement à bien des idées toutes faites - est très satisfaisant, voire élevé, en comparaison de la moyenne des pays d'Afrique voire d'Europe. A titre de comparaison, l'Allemagne ne dispose que d'un peu plus de 1 850 m³ d'eau par habitant, et la France métropolitaine de plus ou moins 3 300 m³ annuellement. Quant à l'Afrique du Sud, en 2007 sa population de 47,9 millions d'habitants n'avait droit annuellement qu'à 1 044 m³ d'eau par personne. Le problème de l'eau au Mali n'est pas sa pénurie, mais sa répartition spatiale et temporelle, donc son stockage et son adduction.

Il faut ajouter qu'une quantité importante d'eau quitte annuellement le territoire : 30 km³ vers la république du Niger (il s'agit du débit du fleuve Niger à sa sortie du Mali) et 22 vers l'ensemble Mauritanie-Sénégal (débit du fleuve Sénégal), soit un total de 52 kilomètres cubes.

Les cours d’eau sont menacés par l’ensablement, notamment dans le septentrion malien, la dégradation des berges et la pollution.

Des plaines d’inondations s’étendent le long du fleuve Niger. le delta intérieur du Niger, situé dans la zone de confluence du Niger et de son affluent le Bani, entre Diafarabé, Djenné et Tombouctou, couvre une surface maximale de 41 000 Km2, regroupant de nombreux lacs, mares et marécages. En raison de sa richesse écologique, le delta a été classé site Ramsar.

Dix-sept grands lacs sont répartis dans le septentrion, essentiellement sur la rive gauche du Niger. Les principaux sont les lacs Faguibine, Télé, Gouber, Kamango, Daoukiré, Daouna, Fati, Horo, Kabara et Débo. Plus de 200 mares sont également recensées, dont moins d’un tiers sont pérennes, principalement dans le Gourma, dans les régions de Gao et Tombouctou.

Le désert

Le Sahara occupe une partie importante du territoire malien.

Il y a 10 000 ans, le Sahara connaissait plusieurs réseaux hydrographiques :

- le bassin d’Arouane, relié au fleuve Niger au niveau de Tombouctou comprenant un delta intérieur de 50 000 Km2

- la vallée du Tilemsi, provenant de l’Adrar des Iforas et se jetant dans le Niger à Gao

- le bassin de l’Azaouak.

La végétation

.

Les forêts maliennes, qui couvraient dans les années 1985-1991, 100 millions d’hectares sont victimes des défrichements agricoles, des coupes abusives de bois, des feux de brousse. L’augmentation de la population urbaine et l’accroissement des besoins en bois, principales sources d’énergie domestique notamment pour la cuisson, accélèrent la dégradation des massifs forestiers. En 2000, la FAO estime que le couvert végétal diminue de 100 000 hectares chaque année. Le pastoralisme contribue également à la dégradation du couvert végétal. Le Mali a classé 113 forêts, couvrant une superficie de 992 241 hectares, moins de 1 % de la superficie du territoire.

La flore malienne est très diversifiée, avec 1 739 espèces recensées, dont au moins huit espèce sont endémique au Mali.

La Faune

Le Mali possède une faune assez diversifié, avec 70 espèces de grands mammifères dont certains en voie de disparition comme l’éléphant, l’éland de Derby, la girafe, l’addax, l’hippopotame nain, le guépard, le lycaon…, 640 espèces d’oiseaux, 143 espèces de poissons.

Le braconnage, mais aussi la destruction des espaces naturelles, sont les principaux dangers pour la faune, même si le Mali a mis progressivement en place des aires de protections (une réserve de biosphère, 2 parcs nationaux, 8 réserves de faune, 1 sanctuaire, 3 sites RAMSAR, 1 parc biologique et 6 zones d’intérêt cynégétique, qui couvre 7 % du territoire.