Géographie de la Suisse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géographie humaine

« La Suisse entière est comme une grande ville divisée en treize quartiers, dont les uns sont sur les vallées, d'autres sur les coteaux, d'autres sur les montagnes. Genève, Saint-Gall, Neuchâtel, sont comme les faubourgs : il y a des quartiers plus ou moins peuplés, mais tous le sont assez pour marquer qu'on est toujours dans la ville : seulement les maisons, au lieu d'être alignées, sont dispersées sans symétrie et sans ordre, comme on dit qu'étaient celles de l'ancienne Rome. »

— 1763, Jean-Jacques Rousseau

Découpage administratif

Le découpage administratif de la Suisse est lié à son histoire : le pays s'est en effet formé, au fil des siècles, par la réunion d'États souverains appelés cantons, sous forme d'une confédération. Depuis 1848, le pays est composé de « cantons souverains » qui sont au nombre de 26 depuis 1979. Les derniers cantons à être entrés dans la Confédération sont ceux de Genève, Neuchâtel et du Valais en 1815. Le canton du Jura est créé en 1979 par séparation d'une partie du canton de Berne.

À l'exception de huit cantons parmi les plus petits (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Bâle-Ville, Appenzell Rhodes-Extérieures et Genève), les cantons sont divisés en districts qui servent de contrôle et d'exécution entre l'État et les communes : ces entités intermédiaires ne sont qu'administratives, judiciaires ou électorales et ne disposent d'aucune autonomie politique. Tous les cantons sont divisés en communes. La Suisse, au 1er janvier 2009, en compte 2 636 et.

Depuis 1999, la Suisse est découpée sur le plan statistique en sept grandes régions pouvant regrouper plusieurs cantons. Elles sont équivalentes aux régions NUTS 2 d'Eurostat (office statistique de l'Union européenne). Correspondant à un échelon obligatoire pour la statistique suisse depuis leur création, elles ne représentent toutefois pas une unité institutionnelle en tant que telle. À des fins d'analyse et de comparaisons nationales et internationales, l'Office fédéral de la statistique utilise plusieurs niveaux géographiques liés à la politique territoriale.

| Abr | Canton | Chef-lieu | Population en milliers | Surface (km2) | Densité (hab./km2) | Langues officielles |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ZH | Zurich | Zurich | 1 307,6 | 1 729 | 742 | allemand |

| BE | Berne | Berne | 963,0 | 5 959 | 161 | allemand, français |

| LU | Lucerne | Lucerne | 363,5 | 1 493 | 241 | allemand |

| UR | Uri | Altdorf | 35,0 | 1 077 | 32 | allemand |

| SZ | Schwytz | Schwytz | 141,0 | 908 | 153 | allemand |

| OW | Obwald | Sarnen | 34,0 | 491 | 69 | allemand |

| NW | Nidwald | Stans | 40,1 | 276 | 145 | allemand |

| GL | Glaris | Glaris | 38,2 | 685 | 56 | allemand |

| ZG | Zoug | Zoug | 109,1 | 239 | 448 | allemand |

| FR | Fribourg | Fribourg | 263,2 | 1 671 | 155 | français, allemand |

| SO | Soleure | Soleure | 250,2 | 791 | 314 | allemand |

| BS | Bâle-Ville | Bâle | 185,2 | 37 | 4 995 | allemand |

| BL | Bâle-Campagne | Liestal | 269,1 | 547 | 516 | allemand |

| SH | Schaffhouse | Schaffhouse | 74,5 | 298 | 248 | allemand |

| AR | Appenzell Rhodes-Extérieures | Herisau | 52,7 | 243 | 216 | allemand |

| AI | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzell | 15,5 | 173 | 88 | allemand |

| SG | Saint-Gall | Saint-Gall | 465,9 | 2 026 | 228 | allemand |

| GR | Grisons | Coire | 188,8 | 7 105 | 26 | allemand, romanche, italien |

| AG | Argovie | Aarau | 581,6 | 1 404 | 409 | allemand |

| TG | Thurgovie | Frauenfeld | 238,3 | 991 | 238 | allemand |

| TI | Tessin | Bellinzone | 328,6 | 2 812 | 116 | italien |

| VD | Vaud | Lausanne | 672,0 | 3 212 | 206 | français |

| VS | Valais | Sion | 298,6 | 5 224 | 56 | français, allemand |

| NE | Neuchâtel | Neuchâtel | 169,8 | 803 | 210 | français |

| GE | Genève | Genève | 438,2 | 282 | 1 536 | français |

| JU | Jura | Delémont | 69,6 | 838 | 83 | français |

| CH | Suisse | Berne | 7 593,5 | 41 284 | 182 | allemand, français, italien, romanche |

- Les cantons suisses.

Utilisation du sol

| |||

| Utilisation des sols . | |||

|---|---|---|---|

| Domaines principaux | Surface (en %) | Utilisation des sols | Surface (en ha) |

| Surfaces d'habitat et d'infrastructure | 6,8 | Aires de bâtiments | 137 564 |

| Aires industrielles | 20 233 | ||

| Surfaces d'infrastructure spéciale | 16 111 | ||

| Espaces verts et lieux de détente | 15 860 | ||

| Surfaces de transport | 89 329 | ||

| Surfaces agricoles | 36,9 | Arboriculture fruitière, viticulture, horticulture | 60 956 |

| Prés et terres arables, pâturages locaux | 926 378 | ||

| Alpages | 537 802 | ||

| Surfaces boisées | 30,8 | Forêt | 1 102 160 |

| Forêt buissonnante | 60 514 | ||

| Autres surfaces boisées | 108 978 | ||

| Surfaces improductives | 25,5 | Lacs | 142 234 |

| Cours d'eau | 31 724 | ||

| Végétation improductive | 263 051 | ||

| Surfaces sans végétation | 615 597 | ||

Le territoire suisse se répartit entre quatre grands types d'utilisation du sol : les surfaces d'habitat et d'infrastructure, les surfaces agricoles, les surfaces boisées et enfin les surfaces dites improductives.

- Surfaces d'habitat et d'infrastructure

L'habitat est principalement développé sur le plateau suisse et sur le versant septentrional des Alpes, à proximité des lacs et le long des principaux cours d'eau. Il occupe 14,6 % du Plateau. Le Jura (7,4 %), le sud (4,3 %) et le versant nord des Alpes (4 %), et enfin les Alpes centrales occidentales (2,9 %) et orientales (1,6 %) suivent de loin.

Les surfaces d'habitat et d'infrastructure croissent autour des agglomérations mais aussi en campagne, au détriment des surfaces agricoles. Cette croissance est particulièrement importante le long des grands axes de communication que sont les autoroutes et voies de chemin de fer. Le raccordement de nouvelles voies entraîne un développement marqué de ces régions comme, par exemple, la région d'Avenches après l'ouverture de l'autoroute entre Yverdon et Berne. La campagne est attractive pour des raisons économiques et de qualité de vie, on y construit essentiellement de l'habitat individuel alors que dans les agglomérations il est plutôt collectif.

La structure des ménages évoluant, ceux-ci sont de plus en plus petits. Couplée à la construction de maisons individuelles ou mitoyennes, gourmandes en surface on constate, en douze ans, un accroissement de surface dédiée à l'habitat de 25 % alors que la seule augmentation de population est de 9 %.

- Surfaces agricoles

Les surfaces agricoles, malgré leur diminution, représentent la plus grande affectation du territoire de la Suisse. L'agriculture domine le Plateau, occupant un peu plus de la moitié des surfaces. La situation est similaire dans le Jura (44 %), le versant septentrional des Alpes (38,2 %) et les Alpes centrales orientales (31,4 %). Dans les régions de montagne que sont les Alpes centrales occidentales (Valais) et du sud, les zones exploitées (essentiellement des alpages) sont en proportion plus faibles.

La protection des zones boisées conduit à de nombreux conflits d'intérêts autour des terres agricoles, surtout sur le Plateau et à proximité d'agglomérations, où le développement des surfaces d’habitat et d’infrastructure rogne sur le montant des terres arables. À l'inverse, le nombre d'exploitations agricoles de montagne tendant à diminuer, de nombreuses surfaces sont laissées en friches au profit des surfaces boisées, au détriment de la diversité du paysage. La diminution est particulièrement marquée en Valais et au Tessin.

- Surfaces boisées

Les surfaces boisées couvrent moins du tiers du territoire, mais cette surface augmente d'année en année. Ce reboisement est essentiellement naturel, principalement dans les Alpes où la forêt réoccupe les espaces abandonnés par les paysans et les pâturages. L'afforestation contribue pour 13 % au reboisement, et est effectuée dans le but de compensation suite à un défrichement ou pour constituer des protections contre les risques naturels en montagne (avalanches, éboulements, coulées de terre et crues torrentielles). C'est dans le Jura et dans les Alpes du sud que les forêts sont les plus prédominantes, occupant respectivement 47,7 % et 47,2 % du sol de ces régions. Sur le versant septentrional des Alpes les surfaces boisées occupent 33,2 % du sol et 24,6 % sur le Plateau. C'est dans les Alpes centrales que les surfaces boisées occupent le moins le sol avec environ 22 % de couverture.

- Surfaces improductives

Les surfaces improductives correspondent à toutes les zones occupées par les rochers, les éboulis, la glace, les névés et la végétation improductive au-delà de la limite de la végétation forestière. Les lacs, les cours d’eau et les zones humides sont aussi des surfaces improductives. Occupant 25,5 % du sol suisse, ces surfaces sont en très légère régression (-0,1 % sur 10 ans). Elles sont prédominantes dans les Alpes centrales (la moitié des sols), a contrario elles ne couvrent que 10 % de la surface du plateau suisse et 1 % du Jura. Les territoires incultes de montagne sont exploités par le tourisme et la production d'énergie hydraulique. Les conditions climatiques modifient fortement le paysage de ces territoires : infiltrations d'eau, éboulements, avalanches, torrents en crue. L'homme intervient sur 0,2 % de surface de ce territoire pour créer des infrastructures de protections contre les crues ou contre les avalanches. Les voies de communication, avec de nombreux ouvrages d'art, occupent une partie de ces surfaces.

En plaine, les lacs et cours d'eau proches des lieux d'habitat sont utilisés à des fins de loisirs et de détente. Des biotopes, humides ou secs, et des réserves naturelles sont aménagées ; ces zones contribuent au maintien de la biodiversité.

Population

À la fin de l'année 2007, la Suisse comptait 7 593 494 habitants. En termes de population, le pays est au 95e rang mondial. L'évolution de la population suisse est observée depuis 1798, lorsque le gouvernement de la République helvétique procède à un premier recensement. Dès 1850, le gouvernement fédéral organise des recensements tous les dix ans, qui montrent une multiplication par trois de la population entre 1860 et 2006, passant de 2,515 millions à 7,509 millions d'habitants. Si les frontières du pays sont globalement inchangées depuis 1815 et le Congrès de Vienne qui marque la fin de la domination française sur la Suisse, la dernière modification territoriale date du 20 février 1863 lors de la signature du traité des Dappes entre la France et la Suisse sur le partage des 700 hectares de la vallée des Dappes.

Évolution de la population

À l'échelle géographique les variations démographiques ne sont pas homogènes. De nombreux facteurs locaux ont influencé ces variations démographiques : zone de plaine ou de montagne, situation urbaine ou rurale, industrie ou agriculture, présence ou non d'attrait touristique. Ces facteurs, parmi d'autres, continuent à influencer les différences locales en termes de démographie.

Les périodes retenues par l'Office fédéral de la statistique pour étudier les variations démographiques internes s'articulent autour de dates charnières ; 1885 et l'essor économique avec la crise des années 1870 et 1880, 1914 et le début de la Première Guerre mondiale, 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale et enfin 1973 avec le premier choc pétrolier.

- Période de 1850 à 1880

Au cours de ces trois décennies, l'accroissement de la population est continu mais modéré. L'accroissement naturel est relativement important, des migrants s'installent en Suisse ; ce double accroissement de la population parvient cependant à peine à combler les départs de migrants suisses vers l'étranger. Cette période, marquée par le développement du chemin de fer, voit la première concentration démographique persistante surtout sur le plateau. Les principales villes du pays se développent ainsi que de grandes régions industrielles, telles que le Jura avec l'industrie horlogère, le Jura bernois avec l'industrie métallurgique et mécanique, le canton de Bâle-Campagne avec les industries horlogère et textile, la Suisse orientale avec l'industrie textile (les deux Appenzell, le Fürstenland, – entre Saint-Gall et Wil –, le Rheintal, l'Oberthurgau et le canton de Glaris). La naissance du tourisme hivernal alpin voit aussi le développement de certaines petites régions comme Davos ou la Haute-Engadine.

Dans certaines régions comme le Valais, la Suisse centrale et à un degré moindre le plateau fribourgeois et bernois, une forte croissance démographique se produit sans développement industriel ou touristique. Cet accroissement de population en l'absence de développement économique engendre dans ces régions une tendance à la paupérisation des populations, alors principalement catholiques, qui connaissent un isolement politique, social et économique.

Au cours de cette période, les vallées tessinoises et grisonnes connaissent de fortes pertes démographiques. Dans certaines vallées les recensements montrant même des pertes de moitié de la population. Ces zones ont connu une forte émigration, notamment vers l'Amérique, néanmoins l'Office fédéral de la statistique estime que les recensements de 1850 et 1860 auraient été surévalués dans de nombreuses communes de montagne. Ainsi les diminutions de populations sont, sur cette période, probablement moindres.

- Période 1880-1910

Pendant les trente années précédant le premier conflit mondial la croissance démographique du pays est très importante, la population passant de 2,82 à 3,71 millions d'habitants. Les explications à cela sont diverses. La société suisse connaît des transformations économiques et sociales fondamentales, induisant notamment une forte baisse de la mortalité. La baisse de la mortalité, une natalité toujours élevée et une importante immigration sont les facteurs expliquant cet accroissement de la population.

Cette période est aussi marquée par une urbanisation très forte du pays. La population de Zurich augmente de 150 %, Lucerne, Saint-Gall, Lausanne et Bâle de 120 % environ chacune et Berne et Bienne de 100 %. Le fort accroissement démographique de cette période se retrouve aussi dans des régions industrielles telles la vallée de l'Aar (de Bienne à Aarau), l'Oberland zurichois, le Jura et la Suisse orientale. Les zones touristiques connaissent aussi d'importantes augmentations de population, certaines communes telles que Montreux, Leysin, Montana, Zermatt, les environs d'Interlaken, les berges du lac des Quatre Cantons, la région des lacs tessinois, la Haute-Engadine, Davos, Arosa ont des augmentations de population encore plus fortes que les zones industrielles. En revanche, le développement démographique connu par la Basse-Engadine, le Kandertal et la Haut-Valais n'est que provisoire, conséquence des chantiers ferroviaires.

Comme au cours de la période précédente, le dépeuplement des vallées grisonnes et tessinoises se poursuit. Les zones de dépeuplement touchent principalement des zones agricoles. Le Klettgau schaffhousois perd, par exemple plus de 20 % de ses habitants. Le contraste entre les zones rurales (en perte de population) et les zones urbaines et industrielles (en fort développement) est d'autant plus marqué par la proximité géographique de ces zones, souvent voisines.

- Période 1910-1941

La Première Guerre mondiale éclate en 1914. La Suisse est entourée par des pays impliqués dans ce conflit : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France et l'Italie, mais n'y participe pas. Néanmois, le début du conflit est une date marquante pour la démographie du pays : la natalité connaît alors une chute rapide et continue. Le modèle d'une famille restreinte s'impose dans les familles suisses. De plus, la période précédente de forte immigration s'arrête brusquement avec le début du conflit. Au cours de la période 1914-1940, le nombre de ressortissants étrangers diminue passant de 16 à 5 % de la population totale.

Les déplacements de population à l'intérieur du pays sont moins importants qu'au cours des périodes précédentes. La croissance démographique est assez faible et les différences entre régions moins marquées. Le tissu économique du pays connaît différentes crises, telles que celle de la broderie en Suisse-orientale, celle touchant l'industrie horlogère du Jura et la baisse du tourisme, qui se ressentent sur le plan démographique. De grandes zones rurales comme les Moyen-Pays fribourgeois et vaudois sont affectées par une nette baisse de la population rurale. À cause de ces crises économiques, certaines villes voient leurs populations diminuer : c'est le cas pour Saint-Gall (-17 %) ou pour La Chaux-de-Fonds (-7 %). Le processus de formation d'agglomérations urbaines, apparu au cours de la période précédente, s'accentue : les communes de la banlieue de Zurich, de la banlieue sud de Bâle et des environs de Genève sont celles dont l'accroissement est le plus fort au cours de cette période.

À l'instar des villes et des banlieues suburbaines, les zones rurales connaissent des développements disparates. Des zones comme l'Oberland bernois et la Suisse centrale profitent d'investissement de l'État et se développent, en connaissant des gains démographiques notables. Le Valais et les Grisons sont les régions dans lesquelles la croissance démographique est la plus forte. Les parties occidentale et orientale du plateau voient leurs populations régresser alors que la partie centrale s'accroît.

- Période 1941-1970

Le début de cette période est marqué par le second conflit mondial qui s'achève en 1945. Les trente années qui suivent, appelées les « Trente Glorieuses », sont une période de forte croissance économique pour la Suisse ainsi que pour une grande majorité des pays développés.

Au cours de cette période, la croissance démographique du pays est continue. L'économie et le paysage du pays sont fortement modifiés. Toutes les régions urbaines et surtout suburbaines, industrielles et touristiques, traditionnelles ou nouvelles sont touchées par ce développement démographique.

Le développement de ces zones se fait au détriment d'autres. Ainsi a lieu un exode massif depuis diverses zones vers les régions précitées. Les différentes régions touchées par cet exode sont les zones rurales des cantons de Vaud et de Fribourg ou certaines communes thurgoviennes, schaffhousoises ou lucernoises à l'écart des grands axes. Des zones du Jura (Ajoie, Franches-Montagnes, Jura neuchâtelois), les régions préalpines de l'Emmental, de l'Entlebuch, du Toggenbourg et d'Appenzell connaissent aussi de fortes pertes démographiques. Les plus forts déclins se trouvent dans les vallées alpines non touristiques : régions industrielles de Glaris, vallées grisonnes (Surselva, Hinterrhein, Albula, Basse-Engadine), fonds de vallées tessinoises. Cet exode depuis les vallées alpines arrive pour la première fois en Valais, notamment dans la vallée de Conches.

Le développement démographique de cette période fait apparaître une dualité centre-périphérie à grande échelle : les régions du plateau contre celles des montagnes. Ainsi, la zone de croissance démographique du plateau est quasi sans discontinuité du lac de Constance jusqu'à Neuchâtel et Fribourg. Les agglomérations tessinoises et le bassin lémanique sont deux autres pôles connaissant un fort développement.

- Période 1970-2000

La croissance démographique de la période précédente s'arrête brutalement en 1973 avec le premier choc pétrolier. Pendant les trois années qui suivent, la population du pays diminue, phénomène nouveau depuis plus de soixante ans. Le pays connaît de nouveau une hausse de la natalité au cours des années 1980, puis une immigration renforcée entre 1990 et 1997. L'accroissement annuel moyen de cette période est le plus faible des cinq périodes considérées.

Sur le plateau, des mouvements de population ont lieu des villes, centres d'agglomérations, vers les communes situées en périphérie, mais dans leur globalité ces agglomérations s'accroissent. Cependant, pour la première fois la croissance démographique enregistrée par ces agglomérations est inférieure à celle des régions rurales. Les croissances les plus élevées se trouvent dans les couronnes extérieures des agglomérations : Nyon (agglomération de Genève), Morges, Échallens et Oron (Lausanne), Affoltern, Bremgarten, Dielsdorf et Uster (Zurich).

Les grandes agglomérations s'étendent vers l'espace rural mais commencent aussi à se chevaucher comme à Zurich avec Winterthour, Baden, Zoug, Lachen-Pfäffikon, Rapperswil, Wil, Brugg et Aarau ou avec Berne et Thoune. Le plateau devient une continuité territoriale, ailleurs des aires urbaines se développent : les grandes agglomérations autour du Léman (Genève, Lausanne et Vevey-Montreux), les centres urbains du Valais, et les agglomérations du Tessin.

Au cours de cette période les régions connaissant de fortes pertes démographiques sont principalement des régions isolées dans les Alpes ; la vallée de Conches, l'Oberhasli bernois, Uri, la Surselva, le val Blenio et la Léventine. L'Emmental, l'Entlebuch et certaines parties du Jura sont aussi des régions se dépeuplant.

Structure actuelle

À la fin de l'année 2007, le pays compte 7 593 494 habitants, population en hausse de 1,1 % soit 84 755 personnes par rapport à l'année précédente. L'augmentation de population est présente dans l'ensemble des cantons, ceux dans lesquels cette augmentation est la plus forte étant ceux de Fribourg, Zoug, Zurich et Schwytz. Le pays est très marqué par l'immigration : ainsi, près d'un résidant sur cinq n'est pas de nationalité suisse. En 2006, 21,7 % de la population a moins de 20 ans, alors que 16,2 % a plus de 64 ans. En 2006, à la naissance, l'espérance de vie d'une femme est de 84,2 années alors que celle d'un homme est de 79,2 années.

Répartition spatiale

La population de la Suisse est fortement urbaine. En effet, en 2007 73 % des habitants vivent dans des zones urbaines. Le relief du pays a modelé la répartition de la population, le plateau est la zone la plus peuplée du pays, il concentre les principales agglomérations de Suisse. Avec une densité de population d'environ 450 hab/km2, il s'agit d'une des régions les plus densément peuplées d'Europe. Il existe de fortes disparités de densités de population entre des cantons situés sur le plateau et d'autres situés dans les Alpes. Ainsi, les densités de population des cantons de Lucerne, Soleure et Zurich sont respectivement de 254,3 316,6 et 787,2 hab/km2. A contrario, les cantons du Valais et des Grisons connaissent des densités de population très basses 57,3 et 33,1 hab/km2. Sur le versant sud des Alpes, le canton du Tessin connaît lui aussi une densité de population inférieure à la moyenne nationale, avec 166,8 contre 189,9 hab/km2.

Les cinq agglomérations les plus peuplées du pays sont Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne. Il s'agit aussi des cinq villes les plus peuplées. Ces cinq agglomérations comptent 2 689 milliers d'habitants soit 35 % de la population totale du pays. Les agglomérations de Genève et Bâle sont transfrontalières. Cependant, pour ces agglomérations, l'Office fédéral de la statistique (office fédéral responsable de la statistique à l'échelle nationale) ne donne que les populations résidant sur le territoire suisse. L'agglomération de Zurich compte 1 132,2 milliers d'habitants, la commune 358,5 milliers. C'est la plus grande ville du pays et un pôle économique important (réseau de transport régional). L'agglomération de Genève compte 503,6 milliers d'habitants, la commune 180,0 milliers. C'est la plus grande ville de Suisse romande. Bâle est la troisième ville de Suisse, avec 163,5 milliers d'habitants dans la commune et 489,9 milliers dans la partie suisse de son agglomération transfrontalière (Eurodistrict trinational de Bâle). Berne, la capitale fédérale, n'est qu'au quatrième rang des villes et des agglomérations de Suisse avec respectivement 122,7 et 346,3 milliers d'habitants dans la commune et l'agglomération. Lausanne est la cinquième ville de Suisse, son agglomération compte 317,0 milliers d'habitants, sa commune 119,2 milliers, elle est distante de Genève d'environ 60 kilomètres. Dans le Tessin, la plus grande agglomération est celle de Lugano avec 130,6 milliers, il s'agit de la 9e agglomération du pays en termes de nombre d'habitants.

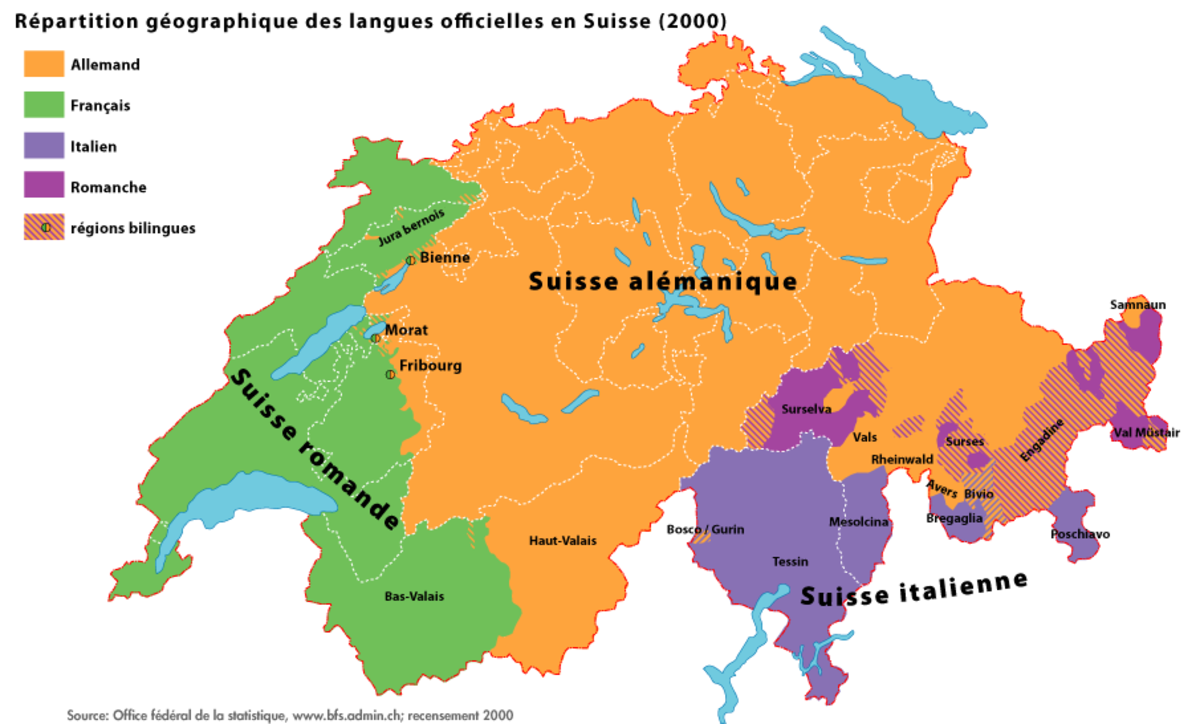

Situation linguistique

La Suisse a quatre langues nationales : l'allemand, le français, l'italien et le romanche. En 2000, 63,7 % de la population a comme langue principale l'allemand, 20,4 % le français, 6,5 % l'italien, 0,5 % le romanche et 9,0 % une langue non nationale.

Il existe de nombreux dialectes suisses allemands ou Schwyzerdütsch. Ce sont des langues parlées. En effet, seule la langue allemande est écrite de manière officielle. On parle de la Suisse alémanique pour désigner la partie nord et est du pays dans laquelle ces dialectes sont parlés. Ce sont les régions frontalières avec l'Allemagne et l'Autriche, pays germanophones. Des dialectes suisses allemands sont aussi parlés jusqu'à la frontière italienne, notamment dans le Haut-Valais. Le français est parlé dans l'ouest du pays, le français de Suisse se différencie peu du français parlé en France. On parle de Suisse romande au sujet de la partie francophone de la Suisse. L'italien est parlé dans le Tessin et dans quelques vallées au sud des Grisons. Ce sont des régions situées sur le versant sud des Alpes. En Suisse italienne, le dialecte tessinois, apparenté aux parlers lombards, est toujours d'usage. Le romanche est parlé dans le canton des Grisons par une minorité disséminée dans diverses vallées du canton. L'usage de cette langue est en régression. En 2000, 35 095 personnes ont comme langue principale le Romanche.

Les frontières linguistiques ne suivent pas nécessairement les frontières cantonales. La frontière linguistique entre la Suisse romande et la Suisse alémanique est parfois appelée le Röstigraben. Elle passe, du nord au sud, en partant des vallées du Jura, puis par les lacs de Morat et Neuchâtel. Sur le plateau, elle emprunte le cours de la Sarine, puis remonte vers les Alpes fribourgeoises, vaudoises. Dans le Nord du Valais elle suit la ligne de crête des Alpes du Nord, traverse le Rhône et le Valais et rejoint la frontière italienne au niveau du Val d'Aoste, région francophone d'Italie. La frontière entre le suisse-allemand et l'italien suit, dans le Gothard, la ligne de crête entre les versants orientés au nord et au sud des Alpes. Le romanche étant en déclin, la frontière linguistique avec les dialectes suisses-allemands se déplace. Il existe donc des cantons bilingues. Les cantons de Fribourg, du Valais et de Berne ont pour langues officielles le français et l'allemand. Le canton des Grisons est le seul canton trilingue de la confédération : allemand, romanche et italien.

Environ 9 % de la population a comme langue principale une autre langue qu'une langue nationale. Cette population correspond essentiellement à l'immigration. Par ordre décroissant, les 15 langues non nationales les plus parlées en Suisse sont le Serbo-croate, l'albanais, le portugais, l'espagnol, l'anglais, le turc, le tamoul, l'arabe, le néerlandais, le russe, le chinois, le thaï, le kurde et le macédonien.

Population étrangère

Fin 2007, la Suisse compte 1 602 093 ressortissants étrangers soit 21,1 % de la population totale. Au cours du XXe siècle, cette proportion a fluctué au gré des phases successives d'immigration et d'émigration, faisant osciller la balance migratoire entre les extrêmes que sont la décennie 1910 - 1920 avec une valeur de -3,1 ‰ et la décennie 1950 - 1960 avec 6,8 ‰. De manière générale, ces mouvements de population suivent la conjoncture du marché du travail ainsi que les crises politiques. La taille du pays, sa structure économique et la politique restrictive en matière de naturalisations expliquent cette situation.

Les étrangers présents en Suisse sont généralement des populations installées depuis longtemps. Ainsi, près de 20 % des étrangers sont nés dans le pays et sont des étrangers de deuxième ou troisième génération. De plus, 38,7 % de ceux qui ne sont pas nés en Suisse y vivent depuis 15 ans ou plus de manière ininterrompue. Sur l'ensemble de la population étrangère, deux tiers ont une autorisation d’établissement illimitée. Alors que les immigrants des années 1980 étaient principalement des italiens et des espagnols, ces deux origines sont, depuis 2003, plus nombreux à émigrer qu'à immigrer en Suisse. Ils ont été remplacés par les ressortissants portugais et surtout allemands qui représentent, en 2007, un immigré sur quatre. Les nationalités extra-européennes ont également gagné en importance, pour représenter 19 % des immigrants lors de la même année.

Structures urbaines

La population de la Suisse est très urbanisée, c'est-à-dire qu'elle vit principalement dans les villes et les agglomérations. En 1980, 61 % de la population suisse vit dans l'espace urbain ; en 1990, cette proportion monte à 69 % et en 2000 elle atteint 73 %. En 2000, on compte 50 agglomérations, l'Office fédéral du développement territorial recense quatre principales grandes zones urbaines d'influence. Il y a les trois aires métropolitaines que sont Zurich, Bâle et Genève-Lausanne avec pour chacune d'elles les agglomérations voisines, ainsi que la région bernoise avec son agglomération et les agglomérations voisines (Fribourg, Thoune, etc.).

Entre 1980 et 2000 le nombre d'agglomérations est passé de 33 à 48, cette augmentation s'étant principalement faite dans les années 1980 (48 agglomérations en 1990). De même le nombre de communes incluses dans des agglomérations a lui augmenté passant de 502 à 974 au cours de la même période. À contrario le nombre de villes isolées a quant a lui diminué de 15 à 9 toujours sur cette période. L'urbanisation s'est faite de façon polycentrique, de par la structure fédéraliste du pays, c'est pourquoi on trouve un nombre relativement élevé de villes de petite et de moyenne dimension.

Au sein des espaces urbains, ce sont les villes-centres qui constituent les pôles principaux en termes d'économie et d'emploi, alors que pour les communes périphériques l'habitat est la fonction principale. Certaines agglomérations disposent aussi de centres secondaires qui occupent aussi un certain rôle économique.

Géographie économique

En 2008, la Suisse compte 4 495 milliers d'actifs occupés dont 4,0 % ont un emploi dans le secteur primaire, 23,3 % dans le secteur secondaire et 72,7 % dans le secteur tertiaire. Les hommes sont plus nombreux sur le marché du travail, en effet 55 % des actifs occupés sont des hommes et 45 % des femmes. Le taux de chômage est relativement faible avec 2,6 % de la population active.

Les emplois sont concentrés sur les pôles économiques du pays que sont l'arc lémanique, Zurich, Berne et Bâle et le Tessin. Cette concentration s'est accrue au cours de la décennie 1995-2005 vers Zurich, l’Arc lémanique et Berne au détriment de Bâle et du Tessin. Depuis 2001, l'arc lémanique est la seule région à connaître une forte croissance en termes d'emploi ; plus de 4 % entre 2001 et 2005. Sur cette même période les régions de Bâle, Berne et Zurich connaissent des diminutions d'emplois.

Transport

La création de la Suisse est liée à la volonté de contrôler les cols permettant le passage du nord au sud des Alpes. Son histoire est marquée par ce franchissement du massif : contrôle du Col du Saint-Gothard par les Waldstätten, construction de la route du Simplon par Napoléon Ier, le réduit national centré sur le massif du Saint-Gothard lors de la Seconde Guerre mondiale. La population est fortement concentrée sur le plateau, induisant des infrastructures de transports entre les différents pôles urbains de cette zone. Ainsi, les transports en Suisse sont liés aux déplacements sur le plateau, mais aussi, à plus grande échelle, entre les deux versants des Alpes. De par la nécessité de franchissement de cette chaîne montagneuse, les réseaux de transports sont marqués par la présence de nombreux cols et tunnels.